| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

ぶへいうげ (峠と旅 No.236)

鈴鹿山脈を越える車道の中で、最も標高が高い峠道

(掲載 2015. 5.22 最終峠走行 2013.11.13)

| |

|

見えている坑口は、滋賀県甲賀市(こうかし)土山町大河原(つちやまちょう おおかわら)側

トンネルの反対側は三重県(三重郡)菰野町(こものちょう)菰野(こもの)

道は国道477号・鈴鹿スカイライン

坑口の標高は815m (坑口近くに立つ看板より)

武平峠はこのトンネルのほぼ真上(やや左手)にあり、

標高は877m (地形図及び文献の記載より)

| 序 |

|

「武平峠」と言われても、さて、どこの峠だったろうかと思う。

第一、「武平」をどう読むのかさえ分からない。

しかし、「鈴鹿スカイライン」と言われれば、ああ、あの鈴鹿山脈を越える有料道路(以前のこと)かと思い出す。

その道の頂上にあるのが、武平トンネルであった。

快適な観光道路である鈴鹿スカイラインという名称ばかりが宣伝され、その道が越える峠名などは、一般にはあまり関心を持たれない。

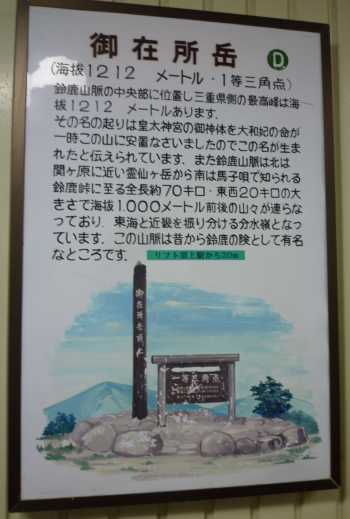

「スカイライン」に比べると、「武平」とはちょっと野暮ったい感じである。 <峠名> 「武平」は「ぶへい」と読む。 文献(角川日本地名大辞典)にも「武平峠」の項が載っていて、そのように読まれている。 ただ、残念ながら武平の由来は分からない。 付近に武平という地名も見付からない。 「平」という字が使われている点などは、峠が位置する地形的な特徴を表した命名かとも思うが、定かでない。 <所在> 峠は三重県菰野町(こものちょう)と滋賀県甲賀市(こうかし)土山町大河原(つしやまちょう おおかわら)の境にある。 土山町大河原とは、旧土山町の大字大河原である。 鈴鹿山脈中部の鎌ヶ岳(1161m)と御在所岳(1212m、御在所山とも)とを繋ぐ稜線上の鞍部に位置する。 <別称> 武平峠は、昔は仁正寺越(え)、西大路越(え)、大河原越(え)、湯の山越(え)などとも呼ばれたそうだ。 仁正寺と西大路は滋賀県日野町の地名などで、大河原は旧土山町の大字名、湯の山は三重県側にある温泉地の名として残る。 |

|

<鈴鹿山脈> 鈴鹿山脈は岐阜、三重、滋賀の三県にまたがり、1,000m内外の山が南北方向に約70km連なっている。 その稜線の多くの部分は三重県と滋賀県の県境を成し、その峰を越えて東西方向に幾筋もの峠道が通じている。 主な車道の峠を北から挙げると、次のようになる。 ・鞍掛峠 国道306号 トンネル坑口の標高 約630m ・石槫峠 国道421号 標高 689m トンネル坑口の標高 370m〜500m ・武平峠 国道477号 トンネル坑口の標高 815m ・安楽越 標高 490m〜500m (鈴鹿トンネル 新名神高速道路 トンネル坑口の標高 280m以下) ・鈴鹿峠 国道1号 トンネル坑口の標高 320m〜350m この中で、名が知れているのは勿論鈴鹿峠で、古くから東海道の難所の一つとなっていた。 また、車道で険しいのは何と言っても石槫峠(いしぐれ)であった。 鈴鹿や武平、鞍掛など他の国道の峠は、早くからトンネルによる車道が開削されていたが、石槫峠は長い間、林道のような道であった。 この峠の下に石槫トンネルが開通したのは、比較的最近のことである。 一度通ったことがあるが、何だか殺伐としたトンネルであった。 <最も高い峠> 武平峠に通じる車道は最初から武平トンネルを抜けていた。鈴鹿山脈の中で2番目に標高の高い御在所岳の直ぐ近くを越えるだけあって、トンネル坑口の標高でも815mと、石槫峠の689mを超える。 武平峠は鈴鹿山脈の中で最も高い車道の峠と言えそうだ。 |

| <峠の位置付け> 鈴鹿山脈は近江盆地と伊勢平野を隔てる山脈である。 古来、畿内と東国を結ぶ交通の一大難所であった。 この山脈を越え、幾筋もの道が切り開かれることになる。 鈴鹿を本道とし、鞍掛、治田(はった)、八風(はっぷう)、安楽など、10前後の間道があったようだ。 武平峠もその一つとなる。 武平峠は標高が高く傾斜も急であるが、近江商人の本拠地となる湖東と伊勢を結ぶ最短路に当たる。 現代で言えば、三重県四日市市の市街から滋賀県の琵琶湖東岸(近江八幡など)を結ぶ線上に位置する。 鎌倉期から昭和初期くらいまで、近江商人が用いた行商の道であったようだ。 <車道の開削> 近江商人の足が途絶えたこの武平峠に、新しく車道が開削されたのは昭和47年(1972年)になってからだそうだ。 この年、峠の下に武平トンネルが貫通し、そこを抜ける全長11.9kmの鈴鹿公園有料道路(鈴鹿スカイライン)が開通している。 国道1号線・鈴鹿峠のバイパス路としての意味合いがあると同時に、観光開発が目的だったようだ。 峠の三重県側の麓にある温泉地・湯の山温泉や、鈴鹿山系の御在所岳、鎌ヶ岳、雨乞岳などへの遊行客が増加したことによる。 既に昭和34年には、湯の山温泉から御在所岳へと登る御在所ロープウェイが架設されていた。 鈴鹿スカイラインの別称で呼ばれる鈴鹿公園有料道路は、昔のツーリングマップ(関西 2輪車 ツーリングマップ 1989年7月発行 昭文社)では主要地方道の表記になっていた。 開通当初は県道四日市土山線の一部であったそうだ。 後に国道477号に昇格し、更に無料化されるに至る。 |

| <地形図(参考)> 国土地理院の 地形図にリンクします。 (上の地図は、マウスによる拡大・縮小、移動ができます) |

| 四日市市の市街より峠へ |

| <四日市市> 四日市市は伊勢湾に面する臨海工業都市だ。 昨日泊まったホテルから望んだ市街地は、立ち並ぶビルの向こうに煙をたなびかせる煙突が並んで見えた。 <三滝川> 市の中心部を東流して三滝川(みたきがわ)が伊勢湾に注いでいる。 三滝川は武平峠を源とする川だ。 市内を通る国道1号近くを起点とする国道477号が、ほぼ三滝川沿いに遡って峠を目指す。 武平峠の三重県側の図式は分かり易い。 <国道477号> 市街から国道477号を数kmも走ると、もう周辺には水田が広がりだす。 前方には鈴鹿山脈の長い峰も望める。 道はもう暫く伊勢平野の広々とした平坦地を進む。 |

|

<菰野町> 市の郊外を巻いて走る新名阪自動車道の四日市インターをくぐり、三滝川の支流・金溪川を渡った先で菰野町(こものちょう)に入る。 武平峠の三重県側に位置する町だ。 「菰」(こも)とはマコモ(真菰)の古名で、沢や沼に生えるススキに似た多年草だそうだ。 筵(むしろ)などを織る材料に使う。 菰野町とは、マコモが多く自生していた野原だったのであろうか。 鈴鹿山脈を源として東の伊勢湾へと流れる川は、三滝川を含め全般的に短い。 山間部では落ちるように流れ下り、山麓では扇状地を形成し、伊勢平野ではのびやかに流れる。 時に氾濫し、肥沃な土地を生み出したのであろう。 |

菰野町に入る (撮影 2013.11.13) 左手に「ようこそ菰野町へ」の看板が立つ |

| <国道306号と交差> 国道477号が交差する国道306号は、鈴鹿山脈の東側に通じる。 北上すると行く行くは鞍掛峠を越えてしまうが、その手前で国道365号に乗り継げば、鈴鹿山脈の北の端である関ヶ原へと至る。 関ヶ原の先は伊吹山地の山並みが続く。 |

この先で国道306号と交差 (撮影 2013.11.13) 交差点名は「菰野」 以前は国道306号はクランク状に交わっていた 四日市菰野バイパスにより直交する形になったようだ |

道路看板 (撮影 2013.11.13) |

中菰野の交差点 (撮影 2013.11.13) 対向車に面白い車 |

対向車に時折面白いバスを見掛ける。

レトロな感じの真っ黄色のバスで「自助号」とあった(左の写真)。

多分、四日市市街と湯の山温泉とを結ぶシャトルバスか何かだろう。

湯の山温泉は四日市市民の奥座敷といった感じである。 また、市内の近鉄四日市駅からは、湯の山温泉までを結ぶ近鉄湯の山線が発着している。 国道477号の左手に通じ、時折近くにその線路を見る(下の写真)。 かつては近江商人が往来した商業の道も、今では観光色の強い道である。 |

|

<湯の山温泉分岐>

湯の山温泉駅の少し手前で、国道は本流の三滝川沿いを離れ、北側に流れる支流の鳥井戸川方面へとそれて行く(下の写真)。 行先は「土山、鈴鹿スカイライン」とある。 直進は県道752号を「湯の山温泉」となっている。 |

左手に近鉄湯の山線が通る (撮影 2013.11.13) 前方には鈴鹿の山並み |

湯の山温泉との分岐の手前 (撮影 2013.11.13) 赤いバスにも「自助号」とあった |

分岐を示す道路看板 (撮影 2013.11.13) ここで国道は右へカーブして行く |

| 湯の山温泉方面へ寄り道(余談) |

|

<近鉄湯の山温泉駅へ> 県道752号・茶屋町湯の山停車場線は、近鉄湯の山温泉駅近くまで達する。 |

|

峠方向に見る

駅からロープウェイまでの案内看板 (撮影 2013.11.13) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

<駅から先> 駅の観光案内所でいろいろ情報を得た。 少なくとも御在所ロープウェイには乗ろうと思っている。 近鉄の駅からロープウェイの湯の山温泉駅までは、三滝川沿いに更に車で3、4km程、山中に入り込まなければならない。 大型の観光バスなどと並んでやや狭い道を登る。 |

東海自然歩道の看板 (撮影 2013.11.13) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

湯の山温泉の看板 (撮影 2013.11.13) 温泉地内にはいろいろ見所があるが、 立ち寄る時間がなかった (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| <御在所ロープウェイ> 御在所ロープウェイに乗ろうと思ったのは、単なる観光以外に、一つの目的があった。 ロープウェイの山上公園駅で矢ノ川峠旅客索道に関する展示を行っていたのだ。矢ノ川峠(やのこ)は思い入れのある峠の一つである。また、峠に関係した資料の展示などは珍しいことだ。寄ってみる価値はある。 |

|

伊勢平野を望む

|

御在所ロープウェイは武平峠の登る国道477号と交差して架設されている。

客車(ゴンドラ)からその峠道の様子がうかがえないかと覗き込んでいたが、林に隠れてその様子はあまりよく見えなかった。

代わりに伊勢平野から更にその先の伊勢湾までの景色が広がった。 |

|

遠くに伊勢湾を望む

|

ロープウェイが到着した山上公園は、今シーズン最初の雪だそうで、景色は霞み、寒さに震えることとなった。

麓では時折日が差し、ロープウェイの途中ではまだ紅葉する山腹が望めたのとは、大きな違いである。別世界の感だ。 山上公園から御在所岳の山頂へは更にリフトを乗り継がなければならない。 しかし、この寒さである。 身体が露出するリフトでは、乗っている最中に凍り付いてしまいそうで、諦めることとした。 矢ノ川峠旅客索道の展示の見学に注力した。 |

山の上は初雪 (撮影 2013.11.13) 山上公園より御在所岳を望む 山頂まではリフトが通じている |

| <県道577号> 近鉄湯の山温泉駅の少し先からは、県道752号に代わり、県道577号・湯の山温泉線がロープウェイ駅やその先の温泉街へと通じていた。 この道は三滝川本流を忠実に沿って遡る。 武平峠の古い峠道とは、現在のこの県道577号に当たるのだろう。 一方、武平トンネルを抜ける国道477号は、湯の山温泉より北側の山腹を迂回して登る。 県道577号も湯の山温泉を過ぎた先の上流側で、国道477号に接続しているようなのだが、車による通り抜けはできない模様だ。 温泉街は狭いことが予想され、結局車で県道577号の行止りまで行くことはなかった。 |

| 再び国道477号に |

| 国道477号は三滝川沿いを北へと離れ、一路支流の鳥井戸川沿いへと向かう。 谷の深い本流沿いを避け、なるべく安定した地形を選んで進んでいる。 そろそろ伊勢平野の平坦地も尽き、山間部が迫る。沿道に人家も見られなくなる。 「走行注意」の電光表示の看板も出て来た。 |

国道477号を行く (撮影 2013.11.13) |

道の様子 (撮影 2013.11.13) |

走行注意の看板 (撮影 2013.11.13) |

ゲート箇所 (撮影 2013.11.13) 左手に通行規制の看板 |

<ゲート箇所> 林が視界を遮るようになってから1.5km程進むと、もうゲート箇所が現れた。 冬期はここが閉じられるのだろう。 またゲートの左手に雨量による通行規制の看板も立っていた。 その場合もこのゲートが閉まるものと思われる。 以前は有料の鈴鹿スカイラインだったが、現在のゲート箇所近くに料金所のゲートもあったのだと思う。 最初にここを訪れたのは1993年3月25日のことだが、鈴鹿スカイラインはまだ冬期通行止が続いていて、あえなく退散となった。 |

|

<待避所で休憩(余談)>

鈴鹿スカイラインは、元は有料道路ということもあるのか、沿道に待避所というか、ちょっと車を停めて置けるスペースが至る所にある。 快適な道だからと、無暗やたらに走る過ぎてももったいない。 こうしたスペースを有効活用したいものだ。 ゲート箇所を少し過ぎた先、小さな空地を見付けたので、車を乗り入れてコーヒーブレイクとする。 御在所ロープウェイでは車の駐車料金が気になって、慌ただしく立ち去って来てしまった。 ここでのんびり一息入れる。 残念ながら周囲には視界が広がらず、前を行く車を眺めるだけとなった。 その後、もっと景色がいい場所が幾つもあったのだった。 |

待避所で一息入れる (撮影 2013.11.13) |

|

|

道は鳥井戸川沿いを離れ、本流沿いへと戻り始める。

山腹を巻いて進むので、道の勾配は緩い。

左下の谷間に幾棟かの大きな建物の一部が見えて来た(上の写真)。

三滝川上流部に位置する湯の山温泉である。

一瞬、林が途切れたので後方を振り返ると、伊勢平野がちらりとのぞいた(下の写真)。 |

|

| 蒼滝トンネル |

蒼滝トンネル (撮影 2013.11.13) |

<蒼滝トンネル> 道は、支流沿いから本流沿いへと移ることもあって、その途中で一つのトンネルをくぐる。 坑口に掛かる扁額には「蒼滝トンネル」とある。 蒼滝(あおたき)とは三滝川の小さな支流に架かる滝の名だ。 道はその滝の上流部を横切り、トンネルに入って行く。 三滝川の名の起こりは、その山間部に3つの滝があったことによるという説があるようだが、この蒼滝もその一つだろうか。 <防護ネット> 蒼滝トンネルを出ると、道の上部に防護ネットが張られていた(下の写真)。 ゴルフ場の近くなどではボール避けに、こうしたネットをよく見掛ける。 これもそうかと思ったが、こんな山中にゴルフ場などある訳がない。 |

蒼滝トンネルを抜ける (撮影 2013.11.13) 出口の上部にネットが設けられている |

ゴンドラを見上げる (撮影 2013.11.13) |

|

後で地図を調べると、トンネル出口から100m程の間、道路と御在所ロープウェイのコースが重なっている。

写真を確認すると、確かに頭上に通る2台のゴンドラが写っていた(上の写真)。

ネットはゴンドラからの落下物を防止する為の物のようだ。 |

| 三滝川本流沿い |

|

<三滝川左岸> 蒼滝トンネルを抜けた後、国道477号は再び三滝川本流沿いになる。 左岸のやや高みを通る。 車が何台も停まる駐車スペースを見掛けた。 こんな所で皆してコーヒーブレイクかと思ったが、そうではないようだ。 近くに御在所岳などへと通じる登山道があるらしい。 ロープウェイを使わない登山者たちの車であろう。 |

駐車スペース (撮影 2013.11.13) |

擁壁脇を通る (撮影 2013.11.13) |

道は険しさを増してくる。

厳つい擁壁に守られた区間なども通る(左の写真)。 また大きな駐車スペースが現れた(下の写真)。 盛況なようで、溢れて路肩に停まっている車も見られる。 |

|

|

<県道577号の終点>

その駐車場の片隅に、道が一本分岐している。 地図では県道577号の終点である。 湯の山温泉内を通り、尚も三滝川沿いに登って来た車道も、遂にここで終りとなる。 道の入口はゲートで塞がれ、やはり車の通り抜けはできなかったようだ。 武平峠を越えていた古い峠道は、ここよりもっと谷底の川沿いに通じていたものと思う。 地形図には、その川に沿って峠に向かう点線が描かれている。 ここから上流側の車道は、その点線の近くを通りつつも、ほとんど重なることがない。ただ、 現在の国道477号上からは、昔の峠道を偲ぶことはできないようだ。 |

左手に道が分岐する (撮影 2013.11.13) しかし、ゲートで通行止 |

| つづら折り |

白い鉄塔が見える (撮影 2013.11.13) |

道は相変わらず快適だが、さすがに地形は険しくなり、つづら折りが始まる。

くねくね曲がる垣間、白い鉄塔が見えた(左の写真)。

これには見覚えがあった。

御在所ロープウェイの支柱の一つだ。

しかも、この6号支柱だけ真っ白に塗られている。 御在所ロープウェイの開通当初、6つの「世界一」があったそうだ。 その後、記録は抜けれていくが、少なくとも6号支柱の高さ61メートルは、今でも「日本一」とのこと。 車道からは白い鉄塔が見えたが、ゴンドラからは道の様子はほとんど分からなかった。 林に埋もれて見えないのだろう。 |

|

ゴンドラ内から見る

山頂は雪だったが、中腹はまだ紅葉している

鉄塔は雪のように白かった

|

鈴鹿山脈は、概ね東側が急峻で西側は穏やかだ。

峠道にもその傾向が表れる。武平峠はどちら側にもつづら折りが存在するが、東に当たる三重県側のつづら折りの方がやや険しく感じる。

それでも元々観光を目的とした有料道路だけあって、道は快適そのものだ。

滑らかにカーブを曲がって行く。

ここに来てもまだ所々に駐車スペースが設けられていた。 北の御在所岳や南の鎌ヶ岳への登山道が登っており、多くはその登山客用であろう。 中には車を降り、沿道を散策する夫婦連れなども見掛けられた。 スピードが出そうな道だが、そうやってのんびり行きたいものだ。 |

車を停めて散策する人がいた (撮影 2013.11.13) |

道の様子 (撮影 2013.11.13) |

道の様子 (撮影 2013.11.13) 快適な道が続く |

|

前方に一際険しそうなつづら折りを望むようになる(下の写真)。

峠への本格的な登りも後半に入り、この武平峠の道のハイライト的な箇所に差し掛かる。 |

|

ここより武平峠最大のハイライト

右手に大きな砂防ダム (撮影 2013.11.13) |

<砂防ダム> 道は御在所岳方面から流れ下って来た沢を渡る。 上流方向を見ると玉石垣で造られた大きな砂防ダムがそびえていた(左の写真)。 御在所岳から鎌ヶ岳に掛けて3km程に渡る稜線は、三滝川本流の源流部となる。 稜線から東に下る急峻な地形を流れ落ちて来た川や沢は、武平峠から続く三滝川本流の谷へと集まって来る。 その水の勢いを抑える為、この付近には砂防ダムが多く見られる。 これも地形の険しさを示している。 |

|

<擁壁など> 登るに従い、周囲のコンクリート擁壁が高くなってくる。 ネットによる法面の保護が行われている箇所もある。 当然ながら、これらの構造物は武平峠に車道を開削したことによる。 たった一本の道を通すのに、これだけの工事が必要なのかと思い知らされる。 |

コンクリート擁壁を望む (撮影 2013.11.13) |

|

砂防ダムからは沢水が滝のように流れ下る

空が開ける (撮影 2013.11.13) |

急なカーブを一つ曲がるごとに、空が徐々に近くなってくる。

御在所岳の頂上付近はガスっていたが、今は幸いなことに青空も見えてきた。

峠の旅は、何と言っても晴天が一番だ。 |

|

高いコンクリート擁壁や大きな砂防ダムを何度か間近に見て登る。

それ以外にも、道路脇に小さな沢が滝となって流れ落ちている箇所もある。

東の麓の方を振り返ると、ちらりと伊勢平野の一部がのぞく時もあるが、あまり展望は広がらない。

三滝川の谷が狭まり、視界は限られている。

どこかに良いビュースポットはないかと思う。

|

再び擁壁と砂防ダム (撮影 2013.11.13) |

| 展望所 |

|

三重県側最後のヘアピンカーブを曲がった先に、道路に面して大きな駐車場があった。

トンネル坑口から200m〜300m手前の地点である。

そこが武平峠最高の展望所であった。 |

左手に大きな駐車場 (撮影 2013.11.13) |

駐車場の様子 (撮影 2013.11.13) 峠方向に見る トイレが一つ |

|

<展望所> 駐車場の片隅に古ぼけた看板が2つほど立つ(下の写真)。 一つは「営業時間」と書かれていて、どうやら鈴鹿スカイラインがまだ有料道路だった頃の名残の看板だろう。 元の看板に、「鈴鹿スカイライン 武平峠 展望所 湯の山温泉協会」と上書されている。 その字も既にかすれているが。 もう一つの看板は、「鈴鹿国定公園 武平峠 813」と読めるが、後はほとんど判読不能だ。 落書き痕もひどい。 「813」は標高を示すものと思うが、この展望所のことか、それとも武平トンネル坑口の標高か。 後に坑口標高が815mと看板に出てくる。 展望所と坑口との標高差は2m以上ありそうなので、「813」は坑口の標高を示したものではないか。 |

「展望所」の看板 (撮影 2013.11.13) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

「武平峠」の看板 (撮影 2013.11.13)

(上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます)

|

| <展望所からの眺め> 三滝川の谷は狭いが、幸運なことに湯の谷温泉付近からほぼ真っ直ぐ峠へと続いている。 展望所からはV字に切り取られた伊勢平野が遠くにのぞいた。 |

|

|

武平峠の道は、暗い林の中を抜けるようなことはほとんどなく、全般に明るい雰囲気なのだが、こと展望となると、意外といいポイントがない。

峠の滋賀県側も同様で、木々が視界を妨げている所が多い。

そんな中、三重県側にあるこのトンネル直前の展望所は、武平峠一の眺望が得られる場所と言える。 |

|

ロープウェイの山上公園駅 (撮影 2013.11.13) |

駐車されている車の数に比べ、展望を楽しんでいる者は数人しか見掛けない。

それらの車も登山者の物らしい。

展望所の周囲を見回すと、山側は巨大なコンクリート擁壁がそそり立ち、そんな険しい立地だからこそ、この眺めが得られるのだろうと思わされた。 北の御在所岳の方にロープウェイの山上公園駅がある筈だと目を凝らすと、望遠でやっととらえられる建物が見えた。 逆に山上公園駅からはこの展望所が見える訳だが、そこに立った時はガスで展望はほとんど得られていなかった。 |

| 峠の三重県側 |

|

トンネルの右上辺りが武平峠

|

<黄色の看板> 展望所を後にすると、直ぐに谷あいに入り、その先にトンネルが見えてくる。 鈴鹿山脈を抜ける武平トンネルである。 昭和47年に開通した鈴鹿スカイラインの新しい峠だ。 坑口の少し手前に、「点灯せよ 標高 815m 延長 325m」と黄色い看板が立つ。 <登山道> その看板の脇から、山道が二本始まっていた。 一つは谷に下り、一つは山に登る。 また、道を挟んで反対側にも山道が峠方向に伸びている。 これらは武平峠の旧道かもしれない。 しかし、こうして幅の広い車道が開削されているのでは、古い道なのか車道開削後にできた道かは判別しがたい。 |

標高などを示した看板 (撮影 2013.11.13) |

トンネル直前にゲートがある (撮影 2013.11.13) |

<坑口の様子> トンネル坑口はあっさりしたものだ。 トンネルという機能だけに徹し、コンクリートもろ出しの武骨な様相である。 上部に唯一の装飾ともいえる扁額が掛かる。 「武平トンネル」と刻まれ、右下には三重県知事の名前が書かれているようだ。 よく見ると、コンクリート表面には何か草花の絵が描かれていたようだ。 それが剥がれ、汚れのように見えている。 所々に何かの数字が書かれていて、今後補修でも行う様子である。 坑口の両脇にはゲートが設けられていた。 峠の片側だけ通行止にする時があるのだろうか。 三重県側には湯の山温泉や御在所岳へのロープウェイがあり、登山道も豊富だ。 絶好の展望所もある。 また、四日市市などの大都市を控えている。 三重県側だけ通行できる期間があるのかもしれない。 |

| 峠の滋賀県側 |

|

コンクリート壁面の花の絵が僅かに残る

|

<坑口> トンネル坑口の様子は、ちょっと見は三重県側とほとんど変わらない。 ゲートがないくらいの違いか。 コンクリート壁面に描かれた花の絵が、こちらの方がまだ少し残っている。 鈴鹿スカイラインが有料道路として開通した時は、色鮮やかな坑口だったことだろう。 <扁額> こちらもあっさりしたデザインの扁額が掛かる。 滋賀県知事の名が小さく書かれている。 両県で「武平トンネル」の文字が異なるので、それぞれの知事の書によるものと思われる。 扁額周辺のコンクリートも剥がれ、今後補修される様子がうかがえる。 この機会に壁面の絵も描き直されるのかもしれない。 どのような坑口に生まれ変わるのであろうか。 |

滋賀県側の扁額 (撮影 2013.11.13) |

坑口を背に滋賀県側を見る (撮影 2013.11.13) 道の両側を擁壁が囲む |

<トンネル直前> 両県ともトンネル直前は、道の両側を高い擁壁が囲み、歩いて坑口に近付き難い。 それでも滋賀県側は擁壁が途切れた直ぐの道の両側に車を停めるスペースがある。 そこから歩いて坑口を見て来た。 トンネルの竣工日などを示した銘板がどこかにないかと探したが、それらしい物は全く見当たらなく、残念だった。 |

|

<標高> 縦に沢山並んだ道路標識と一緒に、こちらにも黄色い看板が立つ。 トンネル延長325mは当然同じながら、標高も815mと同じ数値である。 トンネルによっては両側の坑口の標高が異なる場合があるが、武平トンネルはほとんど勾配がないことになる。 文献には825mと標高が記されている箇所があった。 地形図を見ると、微妙な話だが、三重県側が約820m、滋賀県側が約815mで、やや三重県側の方が高いように読み取れる。 実際に車で走った感じも、三重県側から滋賀県側にやや下っている気がした。 まあ、トンネル標高としては、看板にもあるので、815mが代表値としておいてよさそうだ。 <峠の標高> 一応、峠の標高を調べてみると、文献には877mと、880mの2種類の記述を見掛けた。 地形図には877mの記載がある。 877mが信用できそうな数値だ。 トンネルとは62mの標高差がある。 |

看板や標識 (撮影 2013.11.13) |

|

県境看板などが立つ

| <峠の谷> トンネルから続く擁壁が切れた先に、「滋賀県 甲賀市」と県境看板が立ち、その先で道は一つの橋を渡る(上の写真)。 峠の滋賀県側は野洲川(やすがわ)の水域であるが、その源流となる川の一つと思われる。 何の変哲もない橋だが、銘板に記された川の名前が気になった。 「峠の谷」とある。 その名からすると、正に武平峠から直接流れ落ちて来た川と思われる。 武平峠の旧道はこの「峠の谷」川に沿って通じていたのだろう。 <野洲川の源> 文献では野洲川の源を御在所岳と記していたが、地形図を見ると野洲川本流の水源は鎌ヶ岳から御在所岳に掛けての峰に広く分布しているようだ。 その峰のほぼ中央に位置する武平峠から流れ下る川が「峠の谷」である。 野洲川最奥の源流は確かに御在所岳であろうが、峠の視点からは武平峠こそが野洲川の源と言いたい。 「峠の谷」は野洲川ど真ん中のの源流であると。 |

橋の銘板 (撮影 2013.11.13) |

川の名を示す (撮影 2013.11.13) |

|

<橋の名> 銘板には橋の名も記されていて、「?山橋」とあるのだが、漢字が読めない(下の写真)。 こういうのは妻が得意だ。 妻に写真を見せると、「せいざん」ではないかと言う。 「清山橋」である。 確かにそうだ。 これまでも、写真に写った文字がピンボケだったりして読めない時、何度か妻に救われている。 |

橋の名を示す (撮影 2013.11.13) |

橋の銘板 (撮影 2013.11.13) |

北側の駐車場 (撮影 2013.11.13) |

<駐車場> 橋の手前、道の両側に駐車場がある。 登山客の車で賑わっていた。 空きスペースがないかと心配したが、南側の駐車場にどうにかパジェロ・ミニ一台が停められるスペースを見付けた。 |

|

南側の車道の脇からは、峠方向に登山道が登っている。

近くに御在所岳や鎌ヶ岳の案内看板が立っている。

その登山道は、一度峠に取り付き、そこより稜線沿いに北の御在所岳や南の鎌ヶ岳へと道が続いているようだ。 車道開削によりこの付近は造成されて、その登山道がそのまま旧峠道とは考え難い。 少し登ったトンネル坑口上部付近からは旧道が残っているのだろう。 |

南側の駐車場 (撮影 2013.11.13) |

御在所岳登山道の案内 (撮影 2013.11.13)

|

峠に登る登山道 (撮影 2013.11.13) 峠からは御在所岳や鎌ヶ岳へと続く |

南側の駐車場の奥 (撮影 2013.11.13) |

鎌ヶ岳の案内など (撮影 2013.11.13)

|

南側の駐車場より車道方向を見る (撮影 2013.11.13) 左の木の根本付近に石柱が一本立つ |

観光案内の看板 (撮影 2013.11.13) 武平峠近辺の登山道の参考になる (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

鎌田正清邸址の石柱 (撮影 2013.11.13) |

<石柱> 駐車場の片隅に「鎌田正清邸址」と刻まれた一基の石柱が目についた。 「邸」とあるからには、現在駐車場となっている平地にかつて屋敷があったようである。 この標高の高い武平峠の峠道に、一軒だけ建っていたというのも不思議である。 峠の茶屋でも営んでいたのだろうか。 行商の荷を担いで往来する近江商人に茶菓子を振舞っていたのかもしれない。 険しい峠道だからこそ、そうした茶店は避難小屋としての役目もあったかもしれない。 そんなことに思いを巡らす時、古い武平峠の峠道の面影がかすかに偲ばれる気がする。 鎌田正清とはどのような人物か分からないが、橋に付けられた名「清山」と「清」の字が共通していた。 |

|

清山橋付近から「峠の谷」沿いに下る旧道はないかと探したが、ちょっと見当たらない。

峠より北西方向に位置する雨乞岳への登山道は、清山橋を渡った先の右手から始まっている。

しかし、左手の川沿いへ下る道はない。もしかすると橋の手前、鎌田正清邸址の奥辺りから、川に降りる道があったのかもしれない。

ただ、清山橋などが架けられた今、やはりこの付近で旧道の名残を期待するのは難しいだろう。

|

雨乞岳への案内看板 (撮影 2013.11.13) 清山橋を渡った右手を行く |

| 滋賀県側に下る |

|

清山橋を渡ると、「ブレーキを確認して下さい」とブレーキペダルのイラスト付きで注意看板が立っている。

滋賀県側も峠直下は暫く急な坂道が続く。 |

|

右手に雨乞岳への登山道が始まる(駐車場の奥)

|

右手に車が何台か停まっていた。

こちらの駐車スペースも満杯で、山歩きは人気のようだ。

並んだ車やバイクの奥から雨乞岳への登山道が始まっている。

雨乞岳はこちらの甲賀市(こうかし)と北隣の東近江市との境にそびえる。

しかし、甲賀市とか東近江市などと聞いてもピンと来ない。

土山町と永源寺町の方が馴染だ。

永源寺町と言えばあの石槫峠がある町である。 |

|

明るい道

「県境より0.5Km」の看板 (撮影 2013.11.13) |

道は早くも野洲川本流沿いである。

しかし、谷の高みに通じているので川の気配などは全く感じない。

代わりに空が開け、明るい道である。

沿道には所々に小さな看板が立つ。

「県境より 0.5Km 公衆電話 4.3Km」などとある。

峠からの距離は0.1Kmおきに小まめに出ていたようだ。 また駐車場があった(下の写真)。 しかし、登山道入口から離れていることもあってか、一台のみ停まる。 荷室側で男性が一人、何か作業中。 登山客ではないのかも。 |

|

道の様子 (撮影 2013.11.13) 右のガードレールの端に国道標識 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) |

|

<標識など> おにぎり型の国道標識の看板はほとんど立っていない。 峠からの距離を示す看板か、ガードレールの端に国道標識が描かれている程度で、あまり目立たない。 変わって、速度規制や追越し禁止、駐車禁止、Uターン禁止の道路標識などが頻繁である。 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) 路面には「Uターン禁止」の標識 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) 念入りな道路標識が立つ |

<つづら折り> 甲賀市側の峠直下にもつづら折りが続いている。 道路地図で見る限り、菰野町側に劣らない蛇行具合だ。 ただ、鈴鹿山脈の西側の地形は近江盆地へと比較的穏やかに下る。 車で走った感じも、菰野町側に比べて穏やかなつづら折りだ。 眼前に厳つい砂防ダムや高いコンクリート擁壁を見ることは稀である。 その点で甲賀市側の道は車のスピードが出易い。 下りの時は注意が必要だ。道路標識が念入りなのもうなづける。 道は野洲川の谷の右岸から始まり、左岸へと渡って行く。 その間、道の大きな蛇行は続く。 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) また駐車場 軽自動車が一台 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) スピードが出そうな道 この先、右岸から左岸へ渡る |

|

紅葉の名残りを楽しむ

| 左岸から右岸へ |

|

道は左岸からまた右岸へと渡り返す。

その前後の道の様子が特に険しい。

左岸の急坂をつづら折りで下り(右の写真)、右岸へと渡る(下の写真)。

その直後に左手を見上げると、左岸に通じる道が望める(右下の写真)。

道が二重に重なり合い、つづら折りの険しさを示している。

菰野町側最大の険路箇所だ。

橋梁も連続し、鈴鹿スカイラインの建設では難工事であったろう。 |

左岸沿いを下る (撮影 2013.11.13) 支流の沢を渡る 後で下からこの橋が望める |

左岸から右岸へ渡る (撮影 2013.11.13) |

見上げると道が二重になっている (撮影 2013.11.13)

|

右岸沿いに (撮影 2013.11.13) |

<右岸沿い> 難所を過ぎると、つづら折りも影をひそめる。 道は単純に野洲川の右岸沿いを下り始める。 まだ川面までは高低差を残すが、道はほぼ谷筋にならって通じている。 峠からは既に3km程の距離を走ってきていた。 その間、鈴鹿スカイラインは武平峠の旧道とはほとんど無縁である。 車道は谷の高み、旧道は谷底に通じていた筈だ。 ただ、車道が右岸から左岸、また左岸から右岸へと谷を渡る瞬間、橋の袂に道のようなものが見られた。 今では人が歩くのも困難そうだが、そちらに入れば、旧道の名残が見られるのかもしれない。 |

|

<余談> この「峠と旅」は、いつも中途半端だ。 車で峠を旅しつつも、いつも古くからの峠や旧道が気になってしょうがない。 かと言って、山道を登って武平峠を訪れるでなく、藪を掻き分けて野洲川沿いの旧道の名残を探す訳でもない。 登山の用意があるでなく、ましてや探検まがいなことをする旅ではないのだ。 お気楽に御在所ロープウェイに乗り、山頂が雪ならあっさりリフトは諦めて引き返す旅である。 後になって道路地図や地形図を眺め、旧道に思いを馳せるばかりである。 どうしてももどかしさが残る。 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) |

野洲川沿いとなる (撮影 2013.11.13) 左手に川面を見る 県境より4.0Kmの箇所 |

<川沿い> 道は、雨乞岳から流れ下る野洲川支流を少し上流側に回り込み、また本流沿いに戻って来る。 その支流沿いを雨乞岳へと登る登山道が始まっていた。 道は野洲川にぴったり寄り添いだし、川面が望める所もある。 丁度、「県境より 4.0Km」と看板にあった。 |

| ゲート箇所へ |

|

道は川に沿って野洲川の谷底を縫うように進む。

比較的空は開けていて、暗い感じはないものの、勿論遠望などはない。

峠直下の坂道も終わり、あまり面白い道ではなくなる。 <建屋> トンネル以降、沿道に建物などは皆無であったが、「県境より4.5Km」の看板を過ぎた先から、ポツポツと小さな建屋が見えだす。 |

建屋が出てくる (撮影 2013.11.13) |

|

<旧料金所> 県境より4.8Km、右手に電話ボックスが立つ箇所に達した(下の写真)。 鈴鹿スカイラインが有料道路だった頃の料金所の跡のようであった。 トイレか管理室のような建屋も残っているが、シャッターが下り草木に埋もれている。 携帯電話が普及した今、この場所に立ち寄る者はもういないであろう。 |

|

右手に電話ボックス(まだ、使えるのだろうか?)

ゲート箇所 (撮影 2013.11.13) その向こうに園地 |

<ゲート箇所> 料金所跡を過ぎると、直ぐにゲート箇所に差し掛かる。 冬期閉鎖の時に閉まる滋賀県側のゲートであろう。 <園地> ゲート箇所の向こうに駐車場を示す「P」の看板が立っていた。 園地があるようなのだが、コンクリートの車止めが置かれていて入れない。 今は閉鎖中のようであった。 鈴鹿スカイラインがまだ有料で、近くの料金所が稼働していた頃は、この園地の利用客も多かったことだろう。 料金所がなくなった今、この付近にわざわざ立ち寄る目的は見付からない。 |

|

| 鈴鹿スカイライン終点へ |

| 道は野洲川の浅い谷間に沿って小さな蛇行を繰り返す。 路面には追越し禁止の黄色いセンターラインが続く。 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) |

もう直ぐ終点 (撮影 2013.11.13) |

<鈴鹿スカイライン終点> 県境から約6kmで左手の野洲川を渡る橋が見えてくる。 するとその分岐の先に「鈴鹿スカイライン終点」と看板があった(下の写真)。 建設当初の鈴鹿スカイライン(鈴鹿公園有料道路)の延長は11.9kmだったそうだ。 三重県側にも約6km伸びていたことになる。 三重県側のゲート箇所より更に少し市街地寄りが起点だったようだ。 |

鈴鹿スカイラインの終点 (撮影 2013.11.13) |

終点の看板 (撮影 2013.11.13) |

|

国道477号の滋賀県側には、ここより更に下に位置する野洲川ダム下流まで、これといった車道の分岐がない。

鈴鹿スカイライン終点の近くより始まる林道が、滋賀県側最初の分岐となるだろう。

元は観光の為に新しく開かれた有料道路なので、そんなに分岐する道がある筈もない。

また、分岐したとしても、地図を見る限り山中で行止っている林道ばかりだ。

鈴鹿スカイライン終点脇から分岐する林道も、橋の前のゲートは開かれ、野洲川を渡る橋の先には砂利道が続いている様子だが、きっと行止りだろう。 |

分岐する林道 (撮影 2013.11.13) 多分行止り |

| 鈴鹿スカイライン終点以降 |

沿道の様子 (撮影 2013.11.13) 傍らに鉄製の何かの遺物 |

ゲート箇所も過ぎたが、人家などは皆無である。

このまま野洲川ダムの下流域まで、人の気配はない。

沿道に見るべき物もなく、道も単調で、ただただ移動の時間となる。 |

|

峠直下のつづら折りが終わった辺りからは、国道は武平峠の旧道とほぼ同じ所に通じているようだ。

既に旧道は車道の開削によりかき消されてしまったであろう。

ただ、かつてこの峠道沿いに集落があったとしたら、今の国道脇にその痕跡が見られる可能性がある。

しかし、そんな気配も全くない。立派なコンクリート擁壁や覆道を見るだけである。

地図を眺めて見ても集落名の記載は見付からない。

鎌田正清邸を除いて、この峠道沿いに人が住んだ歴史はないのだろうか。

峠から野洲川ダム下流域まで約12km、昔でいう三里の道程である。

旅人が歩いて往来したその道沿いに、人家が皆無だったとも思えないのだが。 |

覆道 (撮影 2013.11.13) |

沿道の様子 (撮影 2013.11.13) |

道は終始左手に野洲川の谷を見て下る。比較的穏やかな谷間である。 <国道標識> それまでほとんど目にしなかった国道標識が出て来た(下の写真)。 地名に「土山町 大河原」とある。 以前は土山町の大河原、現在は甲賀市の土山町大河原、どちらにしろ表記は変わらない。 多分、古い国道標識のままではないだろうか。 |

左手に国道標識 (撮影 2013.11.13) 右手に「田んぼと水源林の役割」と書かれた看板 |

「土山町 大河原」とある (撮影 2013.11.13) |

|

<野洲川を渡る> 道は深山橋で野洲川の左岸へ渡る。 橋の手前をそのまま右岸沿いに進む道が分岐する。 橋は高く、下に屈曲する野洲川を望む。 もう、この直ぐ下流に位置するダム湖のしっぽ部分に近く、深山橋を渡って以降は、ダム建設に伴って通じた新しい道と思われる。 昭和初期くらいまで主に近江商人によって使われた古い峠道は、もう跡形もないことだろう。 |

深山橋を渡る (撮影 2013.11.13) |

橋から野洲川を望む (撮影 2013.11.13) |

| 野洲川ダム |

|

<ダム湖> 武平峠の滋賀県側は、人家が出て来る前にまず大きなダム湖が現れる。 今の日本の峠道では、よくあることである。 |

|

右手に駐車場

左手に「大河原」と地名がある

|

<駐車場付近> ダムの堰堤脇にダム湖を望むようにして駐車場が設けられている。 片隅に赤い小さな社が佇む。 道を挟んで反対側にも白木の社がある。 そばの道路脇には「大河原」と地名が記された看板が立つ。 ダム湖に沈んだ集落があったことをうかがわせる。 |

道の反対側にも社 (撮影 2013.11.13) |

駐車場内に小さな社 (撮影 2013.11.13) |

|

<ダム建設> 駐車場に立つ野洲川ダムの案内看板によると、ダムの建設が始まったのは昭和14年(1939年)で、途中戦争を挟んで中断し、 昭和22年(1947年)から工事再開、昭和26年(1951年)7月に完成したそうだ。 武平峠の旅人が途絶えた頃にダム建設が開始されたことになる。 ここにあった集落も寂れ始めていたのかもしれない。 そして、鈴鹿スカイライン完成の約20年前にダム湖が出現した。 この山の中の大きな湖を多くの人が目にするようになったのは、鈴鹿スカイラインが通じてからだろう。 |

ダムを望む (撮影 2013.11.13) |

|

ダムの竣功記念碑 (撮影 2013.11.13) |

<竣功記念碑> 堰堤脇に竣功記念碑が新旧2基立つ。 一つは「野洲川堰堤竣功記念碑」、もう一つは「野洲川ダム改修竣工記念碑」とある。 つい最近の平成22年(2010年)に改修工事が行われているようだ。 記念碑の古い方はダム完成の時、新しい方は改修完了の時の物らしい。 <ダム下流> 堰堤からは、ダム直下の様子が望める(下の写真)。 野洲川右岸に細い道が登って来ている。 道路脇に小さいながらも園地が設けられ、道のほぼ終点にダム管理所がある。 そこではダムの紹介が行われているそうだ。 |

|

右岸に道が通じる

写真右脇の屋根がダム管理所

その上に旧道らしき跡

|

よく見ると、ダム管理所への道とは別に、旧道の跡らしき物も確認できる。

これは想像だが、古い武平峠の道は、このダム湖がある付近も右岸に通じていたのではないだろうか。

ダム箇所を過ぎた先で左岸へと渡り、そこには今でも大河原の集落が望める(下の写真)。

ダム直下の野洲川沿いは、昔の面影を留めている貴重な場所かもしれない。 |

|

| <大河原集落> ダム堰堤から望む人家は、滋賀県側最初の集落となり、大字大河原の中心地となる大河原集落(地区)になるものと思う。 蛇行する野洲川の左岸に広がるのどかな集落だ。 「ふれあい広場」などがあり、時間があれば国道を外れてちょっと立ち寄りたいものだ。 武平峠の三重県側は、湯の山温泉や御在所ロープウェイなど観光地の賑わいがあり、大都市四日市市の奥座敷といった雰囲気があった。 一方、滋賀県側の大河原は静かな山里である。 峠を挟んだこうした対比が、峠の旅の面白さだ。 |

| <昼食(余談)> 旅の途中、ダム堰堤には必ずと言っていい程立ち寄ることにしている。 駐車場があることが多く、格好の休憩場所になる。 昼時なら昼食場所ともなる。 野洲川ダムで正午を少し過ぎ、昼食にしようかと思う。 しかし、朝から時折日差しも射す天気が、ここに来て急に雨が降り出した。 カップ麺を食べたいのだが、カセットコンロで湯を沸かすのが大変である。 恨めしいことに、車外の雨は本降りになって行く。 しかし、この後、気の利いたレストランなどがある場所を通る予定はさらさらない。 寂し道ばかりを旅しているのだ。私が迷っていると、妻が意を決してコンロを出すと言い出した。 |

妻が車外で湯を沸かす (撮影 2013.11.13) |

カップ麺一杯と菓子パン一個の昼食 (撮影 2013.11.13) |

|

妻は若い頃、車で一人旅をした時期がある。

その折、昼食にカセットコンロで湯を沸かし、車内でカップ麺をすすったことが何度かあるようだ。

「まるちゃんの赤いきつね」(うどん)が好物だったとのこと。

女性としては、あまり人に自慢できる経験ではないが・・・。 そんなこともあって、普段控えめな妻が、率先してカセットコンロで湯を沸かし始めた。 雨を避ける為に、コンロの上に傘をかざしての作業である。 小さな片手鍋では、一度に沸かせる水の量がカップ麺一杯分と限られる。 そこで、残っていた菓子パン一個を取り出し、それも夫婦で分けて食べた。 後で思い返すと侘しい話だが、その場の当人達としては、特別なことをしているという意識は特段ない。 お気楽に御在所ロープウェイに乗って観光するが、一般の観光客とはちょっと違う一面もあるのであった。 |

| 大河原以降 |

|

<大河原集落をバイパス> 現在の国道477号は大河原集落の南をバイパスするように通じている。 よって、道沿いに人家を見ない。 まだ主要地方道・四日市土山線と呼ばれた頃は、野洲川近くの集落内に通じる道が本線だったようだ。 代わりに今は、国道沿いに大河原集落の案内看板が立つ。 生憎の雨で、先を急ぐこともあって、集落内には立ち寄らなかった。 <県道9号分岐> 大河原集落を過ぎた先で、県道(主要地方道)9号・大河原北土山線が分岐する。 国道がバイパス路化された今は、立体交差になっている。 |

この先で県道9号分岐 (撮影 2013.11.13) 左手に大河原集落の案内看板 |

| <本来の峠道> 県道9号分岐から、国道477号は一路日野町を目指す。 一方、野洲川沿いを行くのは県道9号の方で、その先国道1号が代わり、やがて琵琶湖に注ぐ。 川の流れから言えば、そちらが峠道の本筋だ。 文献では、武平峠は近江商人の中の一集団、日野商人が最も利用した道ではないかと記す。 武平峠の別名が西大路越(え)などともあるが、西大路とは日野町にある地名である。 古くからの武平峠の峠道は、日野商人達の峠道であった。 そして現在の国道477号も、野洲川沿いを離れ、日野町へと進路を取る。 <平子峠> 国道477号は野洲川の水域から日野川の水域へと移ろうとする。 その時越えるのが平子峠(ひらこ)である。 標高430m〜440m。 ほんの小さな峠だ。 大河原集落からも2km少しと僅かな距離である。 |

平子峠 (撮影 2013.11.13) 甲賀市側から見る 日野町と書かれた境の看板が立つ |

平子峠 (撮影 2001. 5. 3)

日野町側から見る

この時の境の看板にはまだ「土山町」とあった

(上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます)

|

|

「平子」とは日野市にある地名だ。

峠を下るとその地名を示した看板が立っている。 |

日野市平子 (撮影 2013.11.13) |

「平子」の」看板 (撮影 2013.11.13) |

日野町観光案内図 (撮影 2013.11.13) 蔵王ダム近くにあったもの |

平子を過ぎると蔵王で、今は日野川本流に蔵王ダムができている。

ダム湖の近くに日野町の観光案内の看板が立っていた(左の写真)。

「近江日野商人と花のまち」と副題がある。

街中には今でも日野商人の名残を留めているようだ。 この先、道は日野川沿いに近江盆地へと入って行く。 野洲川沿いに来る国道1号もこの南に通じる。 待っているのは琵琶湖東岸に広がる賑やかな街並みだ。 寂しい所を訪ね歩くのが信条なので、途中で北畑にそれ、小さな峠で東近江市に抜ける積りである。四日市市街から始まった武平峠の旅も、ここで終わりとする。 |

日野町観光案内図の名所 (撮影 2013.11.13) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

日野町観光案内図の地図 (撮影 2013.11.13) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| |

|

峠を越える国道477号は、一般には鈴鹿スカイラインとして知られる観光道路である。

しかし、昭和期以前では近江日野商人が行商で越えた武平峠という歴史の一面を持つ。

ただし、快適な舗装路を漫然と車で走っているだけでは、そんなことには気付きようがない。

峠の茶屋だったかもしれない鎌田正清邸址の石柱に思いを寄せる時、

行商の荷を担いだ旅人の姿がかすかに目に浮かぶような気がする、武平峠であった。 |

| |

|

<走行日> (2001. 5. 3 石槫峠から平子峠、安楽越へ ジムニーにて) ・2013.11.13 三重県 → 滋賀県 パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 24 三重県 昭和58年 6月 8日発行 角川書店 ・角川日本地名大辞典 25 滋賀県 昭和54年 4月 8日発行 角川書店 ・角川日本地名大辞典のオンライン版(JLogos) ・県別マップル道路地図 24 三重県 2004年 1月 発行 昭文社 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2015 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト