ささりとうげ (峠と旅 No.050)

(掲載 1998. 3.?? 追記 2015.11.22)

佐々里峠 (撮影 1997. 4.28) 奥が京都府京都市左京区広河原(ひろがわら)尾花町 手前が同府南丹市(旧美山町)佐々里 道は主要地方道38号・京都広河原美山線 |

|

佐々里峠は現在では峠の旅として特に取り上げたいと思う峠ではない。

しかし琵琶湖の北をかすめて日本列島を東西へ移動しようとすると、琵琶湖の西で日本海側の小浜市を通過する以外はこの佐々里峠を越えるしか手がないのだ。

地蔵峠が越えられればいいのだが、そっちは完全通行止である。

よって今までに何回かこの佐々里峠のお世話になっている。 |

|

峠は京都市左京区広河原(ひろがわら)尾花町と京都府美山町(現南丹市)佐々里との市町境にあり、道は主要地方道38号・京都広河原美山線である。

何の変哲も無いこの峠道に関してはほとんど記憶がない。

しかし、ただ通過するだけの道として登って来ると、峠に着いた時に、そうかここがあの峠だったのかと思い出す。 |

佐々里峠 奥が美山町 (撮影 1997. 4.28) |

佐々里峠にある石室 (撮影 1997. 4.28) 横に「広河原尾花町」と書かれた札が掛かっている |

|

広河原からは上り勾配がきつく、峠は不意に現れる。

僅かながらも広場があり車も止められ、ハイキングコースの案内板などが立ち並んだ有り触れた峠だが、そこで目を引くのは大きな石室である。

なんとも異様な感じを受ける。峠道を忘れてもこの石室だけは印象に深く残っているので、峠に着くとあっそうかと気付くのだ。

どういう目的で建てられたのだろうか。車の車庫ではないことは確かだが、思わず私の軽自動車が入るかどうか確かめたくなるほど大きい。

中には小さな地蔵とベンチが置いてあり、人が休めるようにしてあることは分かる。どのくらい昔からあるのだろうか。

車もない時代に峠を徒歩で越えて行く旅人たちが、風雪を避けて一時の休息をとったのであろうか。 |

|

石室が現役だった頃の佐々里峠はどんな峠だったろう。険しい峠道だったのであろうか。今はただこの石室を眺めて当時に想いをはせるばかりである。

目の前の県道を通る車はわざわざ峠で休むことなく無造作に通りすぎて行く。

現在の石室はハイキングにでも来た人がちょっと立ち寄るか、私が昼飯に即席ラーメンを作って食べる時に使われるくらいなものだろう。 |

|

佐々里峠の石室についてさっそくメールを頂きましたので以下に掲載させて頂きます。

以下は、深田久弥編『峠』(青木書店、昭和14年)という戦前に出版された本のなかに掲載されている「峠の小舎」と題された小文の要約で、著者は森本次男 (もりもと・つぎお)氏(故人)です。森本氏は、山旅を愛好された登山家で、京都北山・丹波高原・奥美濃などの山域を世に紹介されました。 佐々里峠の石室を含め、峠を徒歩で越えなければならなかった時代には、京都北山や丹波高原のあちこちに、峠を行き来する人のための峠小舎があったとされて います。小舎の形式は、大別して次の3種であり、峠のある地域、峠の重要度・麓との距離などに応じて、通行者のための小舎が設けられていたようです。 (1)最も簡単な形式の峠小舎 ・雨露をしのぐための4本の柱と屋根だけの小舎で、正面奥のみに板壁がある。 ・小屋の土間で焚火ができ、雨や雪の時に峠越えをする際の休憩用として使われた。 ・正面奥の板張りの中央には、地蔵尊が祭られてある。 ・比較的里に近い京都近郊にある峠にこの形式が多い。

(2)やや堅牢な峠小舎 ・上記(1)よりも耐候性を持たせたもので、入口の一面は開いているが、正面奥および左右の3面は板壁である。 ・天候急変など、万一の場合には仮泊ができる。 ・上記(1)よりも少し山深い地域にある峠にこの形式の小舎が見られる。

(3)石室を併用した堅牢な峠小舎 ・上記(1)(2)が木造であるのに対し、石垣で囲まれた半地下状の石室となっている峠小舎。(佐々里峠にあったのはこの形式です) ・屋根は石室の上に太い垂木を渡して載せられており、山岳地帯にある山小舎と類似している。 ・この形式の峠小舎をもつ峠は、丹波高原でも積雪量の多い地域であり、峠をはさんだ2つの集落間の距離の長い峠である。 ・佐々里峠には峠の最高地点に小舎があるが、一般的には、峠の登り口近くに設けられていることが多い。 ***以上要約*** ということでありますが、拙文でおわかりいただけましたでしょうか?本にはそれぞれの峠小舎の挿し絵が添えられており、それをご覧いただけるとよいのですが・・・ 関西を離れて5年ほどになりますので、近況はよくわかりませんが、(1)の形式の峠小舎は、旧花背峠に残っていると思います。旧花背峠へは、現在は花背峠 を北側に下ったところにある分岐点から車で到達可能で、南側は徒歩でしか通行できないと思います。ただし、旧峠の頂上から西に伸びる林道があり、芹生(せ りょう)を経て、南の貴船または北の灰屋方面に通行可能なはずです。概略図は次のような感じです。

花背峠北麓の新旧道分岐へ 北 ll ↑ ll 芹生を経て鞍馬へ===ll ←峠小舎のある旧花背峠頂上 | (展望はありません) | 花背峠南麓の新旧道分岐へ(車・バイク不可)

ところで、峠リストに掲載されている峠のうち、首尾よく越せた峠、越えられなかった峠、マフラーを落とした峠、夜中に越えて幽霊に会った峠など、幾つか思 い出の峠があります。長くなりますので、また機会があれば、書き込みたく思います。長文にて失礼をばいたしました。m(..)m 峠に関して人それぞれの思い出があると思います。高木さんありがとう御座いました。 |

| 追記 (2015.11.22) |

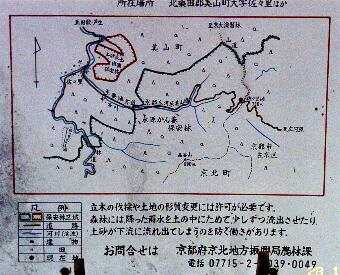

峠に立つハイキングコース案合図(参考) (撮影 1997. 4.28) (画像をクリックすると別ウィンドウに拡大画像が表示されます) |

<エプタ> ヒノキ新薬が「エプタ」という季刊誌を発行していて、 今年は峠を特集することになったそうだ。その編集を少しお手伝いさせて頂いた。タイトルは「峠を行く」となり、既に9月には発刊に至っている。 その雑誌の中で私の「おすすめの峠」として5つの峠を掲載して頂いた。 私の好きな峠は険しい山岳道路や未舗装林道の峠ばかりだが、ヒノキ化粧品の利用者にそんな峠を勧めても仕方がない。 かと言って、東海道の鈴鹿峠や中山道の碓氷峠・和田峠など歴史ある峠、天城峠や野麦峠など小説で知られた峠では、あまり芸がないし、 別の項で紹介される予定であった。あれこれ迷った中で、お勧めの峠の一つとして選んだのがこの佐々里峠とあった。 |

|

峠は、言ってみれば山稜を越えるただの道である。歴史や小説に頼らないとなると、峠に関して一般的にアピールできることなどほとんど見付つからない。その

点、佐々里峠には峠と深く関わった峠小舎がある。これも一種の歴史であるが、単なる書物に示された事項ではなく、今でも実体が現存するのだ。峠を訪れれ

ば、その小舎を眺め、中に入ることもできる。ここが他の峠にはない佐々里峠の特異な点であり、それがお勧めポイントとではないかと考えたのだ。 ただ、峠を旅すること自体を楽しいと感じ、遠い昔歩いて峠を旅した人々に思いを馳せる気持ちがなければ、佐々里峠の峠小舎を見ても、 単なる古ぼけた小屋としか目に写らないかもしれないが・・・。 |

| |

|

<走行日> ・1991.10.12 旧美山町 → 京都市 ジムニーにて ・1997. 4.28 京都市 → 旧美山町 ジムニーにて <1997〜2015 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト