| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

あか ねとうげ こんぴらとうげ (峠と旅 No.212、No.213)

かつて三国街道が越えた、新旧2つの小さな峠道

(初掲載 2013. 7.29 最終峠走行 2005.10.30)

|

|

|

峠の看板より左方向が群馬県(吾妻郡)高山村中山

右方向は同県(利根郡)月夜野町(現みなかみ町)下津(しもづ)

道は県道(主要地方道)64号・渋川新治線 (現36号・渋川下新田線)

峠の標高は800〜810m (国土地理院の1/25,000地形図より読む)

この頃はまだ赤根トンネルはなく、この赤根峠は現役の主要地方道 だった

(このページには、赤根峠の旧月夜野町側の情報はありません)

|

|

|

手前が高山村、奥は旧月夜野町上津(かみづ、かみず)

道は高山村側は金比羅林道、旧月夜野町側は前山林道

峠の標高は810〜820m (国土地理院の1/25,000地形図より読む)

狭い切通しの峠。ここが元の三国街道?

| 峠の変遷 |

| 名前も違う2つの峠を一緒に掲載することとなった。峠道が一部で重複するこ

とと、片方の峠道は、その半分がもう通行止で通れず、掲載できる写真が少ないので、単独では寂しいページになりそうだからだ。それに、どちらも小さな峠な

ので、一緒くたでもいいんじゃないかという訳である。 |

| <赤根峠と金比羅峠> 赤根峠も金比羅峠も、どちらも群馬県の高山村(たかやまむら)中山と同県旧月夜野町(現みなかみ町)との境にある。国道17号やJR上越線が通る沼田市 の少し西に位置する。高山村と旧月夜野町の境界線は4Km程と短く、そこを越える車道の峠はこの2つだけだ。もっとも、赤根峠の下には赤根トンネルが開通 していて、それを考慮に入れると3つということになる。しかし、元の赤根峠は月夜野町側の旧道が通行止になっているので、結局、現在越えられる峠道は、 赤根トンネルと金比羅峠の2つという訳だ。 |

| <峠の変遷> 1989年1月発行のツーリングマップ(この頃はまだ「ル」が入ってない)(関東 2輪車 昭文社)を見ると、何とこの町村境に1本の車道も通じていな い。「金比羅峠」の文字はあるが、車道ではない点線で描かれた道だ。現在の幹線路となる赤根峠や赤根トンネルなど、影も形もない。 代わって、金比羅峠の西500m程の所まで、高山村側から登る県道があり、月夜野町上津の塚原へ下ろうとしている。しかし峠の塚原側が未開通だ。この峠 は「福守 峠」といううわさがあるが未確認である。 |

| 時は移り、1997年3月発行のツーリングマップル(3 関東 昭文社)に

は、現在の赤根峠が県道(主要地方道)36号・渋川新治線となって開通している。初期の県道番号は64号である。 一方、金比羅峠は高山村から登って月夜野町に少し入り、直ぐに県道36号に繋がっているように道が描かれている。しかし、峠の部分に「通行不能」と書か れている。現在の金比羅峠の道は、高山村側は金比羅林道、月夜野町側は前山林道と呼ぶが、この時点で少なくとも金比羅林道は開通していたようだ。 また、1994年に高山村側の金比羅林道の入口を通り過ぎたことがある。その時、金比羅林道方向を指した看板に「林道 前山線(上津)」とあった。実際 に走ってはいないが、その時点で上津に通じる前山林道は開通していた可能性が高い。 尚、地図では福守峠と思われる道のj県道表記はなくなり、ほとんど消え入りそうな道となっている。 |

| 更に、2003年4月発行のツーリングマップル(3 関東甲信越 昭文

社)では、既に赤根トンネルが開通している。その代わり、赤根峠の月夜野町側の旧道は記載がない。赤根トンネルの開通は1998年だそうで、このトンネル

開通の後、程なくして赤根峠の月夜野町側旧道は通行止となった可能性がある。 また、この時点で金比羅峠の前山林道は点線で描かれ始めている。 |

| 2006年2版15刷発行の県別マップル道路地図(10 群馬県 昭文社)

では、月夜野町がみなかみ町となり、赤根トンネルの県道名が渋川下新田線に変わっている。すなわち「新治」の部分が「下新田」になったのだ。これは下新田

がある新治村も、月夜

野町と一緒にみなかみ町に変わった為だろうか。 この地図では赤根峠の旧道も全線が描かれていたが、2005年に訪れた時は、月夜野町側は通行止になって久しい状況だった。尚、金比羅峠の金比羅林道も 前山林道も、全線舗装で支障なく走れている。 |

| 三国街道のこと |

|

2005年に初めて金比羅峠を越えた時に知ったのだが、この峠には三国街道(三国道とも)が通じていたようなのだ。三国街道といえばそれはもう三国峠である。上越国境を越える峠で、現在は国道17号が三国トンネルで三国山脈を

抜けている。 三国街道は中山道を高崎から別れ、渋川を経由、三国峠で上州から越後に越え、日本海沿いの寺泊(てらどまり)に至り、更に海路で佐渡に渡る。東海道や中 山道などのいわゆる五街道に次ぐ要路であった。 しかし、現在の三国街道といえば国道17号である。ほぼ利根川沿いに遡り、途中から支流の赤谷川(あかやがわ)沿いに移って三国峠を目指す。とても素直 な道だ。その国道17号は高山村などには無関係である。 |

| どうらや、元々の三国街道は渋川から先、月夜野町に至るルートが国道17号

とは異なったようだ。沼田市南西部に子持山があるが、国道17号が通じる利根川はその山の東麓を南流する。一方、古くからの三国街道は子持山の西麓の丘陵

地帯を越えていたのだ。 子持山の南麓には利根川の支流・吾妻川(あがつまがわ)が東流する。一方、月夜野町には赤谷川が流れる。この部分の三国街道は利根川沿いではなく、その 2つの支流の間を越えて行った。 その間に峠は大まかに言って2つある。吾妻川の支流に名久田川(なくたがわ)があり、子持山の北麓の今井峠(権現峠とも)を水源に、西へと流れて吾妻川 に注いでいる川だ。吾妻川とその支流・名久田川の間に中山峠、そして名久田川と赤谷川の間に今回の金比羅峠が位置するのだ。 |

| それならなぜ、三国街道は国道17号のように利根川沿いをそのまま行かず、

わざわざ中山、金比羅という峠越えを選んだのか。 これは勝手な想像だが、やはり距離的に近かったのであろう。金比羅峠を北に越えた赤谷川の谷の峰付近はやや急峻で、道として険しいものになるが、それで も三国峠 から流れ下って来た赤谷川沿いに直接下れる。また、中山峠は子持山から西の小野子山へと続く稜線の鞍部に位置するが、付近は比較的穏やかな地形で、峠の北 側の高山村などは、広々とした高原地帯の雰囲気だ。現在、中山峠を越える県道(主要地方道)36号・渋川下新田線を車で走ると、道が改修されて良くなって いることもあるが、中山峠などあっと言う間に過ぎてしまい、峠を越えた気にならない程だ。 |

| 尚、文献によると、中山峠を越える道は明治初期まで国道だったそうだ。それ

が明治18年(19年とも)、三国街道に代わって清水越新道が開削され、上越国境を越える国道となった。清水峠は三国峠よりずっと北で谷川岳の更に先にあ

る。利根川のより上流域に位置する。よって、清水越新道は中山峠は越えず、利根川沿いを行ったようだ。 これにより、中山峠は国道から県道に降格、更に明治27年には「里道」となった。「里道」とは明治期の道の分類で、重要な道から「国道」、「県道」、 「里道」と 3つに分かれたそうだ。 その後、昭和24年(1949年)にはまた県道に戻り、昭和45年(1970年)には北牧(きたもく、旧子持村、現渋川市)から中山(高山村)までの間 はほとんど舗装されたそうだ。現在は峠の南を東西に通る国道353号と北の国道145号を縦に結ぶ道として重要性が高まっているとのこと。 こうして中山峠が復活していく中、直ぐ隣のもう一つの三国街道の峠である金比羅峠に林道が開通したり、金比羅峠に代わる新道となる赤根峠が開通するの は、1980年代と想像される。やや取り残された感がある。 |

| 中山峠を含めた三国街道を衰退させた清水越新道であったが、それ自身、短命

な峠道でもあった。冬期の積雪により破壊され、大正期には再び三国街道が使われるようになったそうだ。三国国道17号の誕生である。 これも想像だが、どうもこの時、中山峠や金比羅峠は、再び使われることがなかったのではないだろうか。既に利根川沿いに清水越新道の道が開通している。 新しい三国国道17号はそちらを使い、中山峠や金比羅峠を置き去りにしていったのでは。 |

| それでも、金比羅峠の後継者である赤根峠の下に近年、立派な赤根トンネルが

開通した。トンネル前後の道も大きく改修が進んでいる。いにしえの三国街道が新しい形で復活したかのようだ。 |

| 中山宿から峠を目指す |

国民宿舎わらび荘の近くにあったもの |

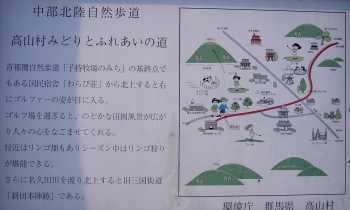

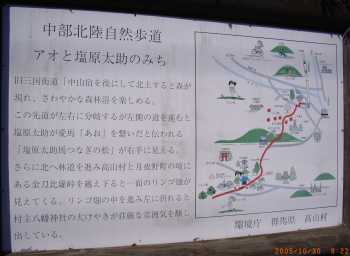

<わらび荘> 前日、高山村の国民宿舎わら び荘に泊まった。中山峠を高山村側に少し下った県道脇にある。朝方、朝食前に妻と二人で付近を散策する。これは旅先で旅館に泊まった時の習慣だ。旅館の朝 食は遅いので、時間つぶしである。西にそびえる小野子山が朝日を浴びて眼前に望めた。周囲は緩斜面の高原の様相で、見通しが良い。 すると、「中部北陸自然歩道」という看板を見付けた(左の写真)。この道は旧三国街道にほぼ沿っているようだ。この後も、この自然歩道の看板がいろいろ と参考になっ た。 |

|

中部北陸自然歩道の看板の地図 (撮影 2005.10.30) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| <中山宿へ> 宿を発って中山峠の続きを中山宿へと下る。中山峠は、三国街道の宿場である横 堀宿と中山宿との間にある峠道だ。北の名久田川沿いの中山宿へと下る県道36号は快適である。道の改修が進んで昔の三国街道の面影などはないが、近くにゴ ルフ場もある程で、広々とした明るい雰囲気である。前方に、金比羅峠が越える山々や、その先に三国山脈も望める(下の写真)。 |

|

群馬パース大付近

| 中山宿の様子 |

| <中山付近の県道と国道の接続> 県道36号の改修はめまぐるしい。以前は名久田川沿いを通る国道145号の「本宿」(ほんしゅく)という交差点で、県道が国道に接続していた。最近は本 宿より西に位置する「中山」の交差点にコースが変更されている。 また、国道を越えて更に北へと延びる県道36号の続きは、以前は「本宿」と「中山」の中間にある「新田」から始まっていた。本宿と中山の間は国道と県道 の併用区間であったようだ。最近はそれも中山に変わり、これでやっと県道と国道は中山で直交する、落ち着いた形になった。 |

| <中山宿新田本陣跡> 中山峠側の旧街道は別として、金比羅峠側の旧街道はどこなのだろうか。やはり「新田」を通っていたのではないかと思う。国道145号の新田交差点より北 へ続 く旧県道に入ると、左手に高山郵便局があり、更にその先の並びに「中山宿新田本陣跡」がある。木造二階建てのなかなか立派な佇まいだ。 本陣跡に並んで「三国街道」 と大書された看板も立つ。やはりこの道が古い三国街道らしい。「中山」の交差点を突っ切る現在の県道36号をそのまま走っていては、この道を通ることはな いので、注意が必要だ。 |

手前が金比羅峠方向 |

|

県道を峠方向に見る

この手前が新田の交差点

|

|

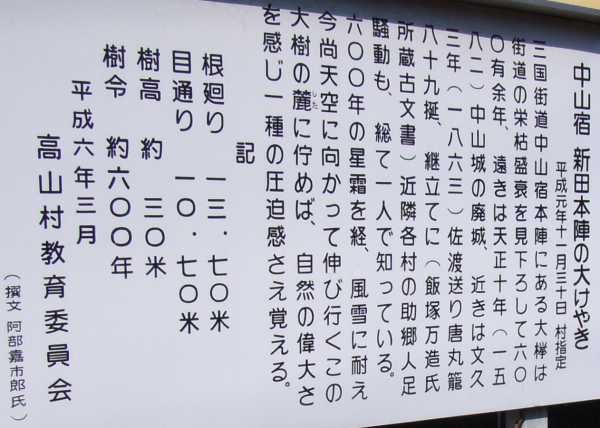

| <県道の改修> 沿道に新田本陣がある旧県道は、両側に人家が並び、現在の車社会から見ればあまり広い道ではない。この付近の県道を改良するに当たり、ここは道の拡 幅が難しい為、別の所に今の新しい県道を通したのではないだろうか。 現在、新田本陣跡のある道は、県道ではなくなったこともあってか、交通量は少ない。それがかえって幸いし、静かで落ち着いた雰囲気である。沿道にはいろ い ろと案内看板も立っていて、のんびり散策できる。 <大けやき> 新田本陣跡に並んで高山村指定文化財の「新田本陣の大けやき」が立つ。案内看板には樹齢600年以上ともある。ドッシリ構える大木に比べ、道や峠の変遷 の激しいこと か。大けやきも飽きれていることだろう。 |

|

|

|

| <大字中山> ところで、中山宿の「中山」だが、古くは江戸期から明治22年までの村名であった。現在の高山村の約2/3の面積をしめるとのこと。南の子持山・小野子 山と北の破風山とに囲まれた広い範囲である。その中央を名久田川が西流する。主要な地域が南部の子持山と小野子山の間にある高地の平坦地に位置していたこ とか ら、「中山」と呼ばれたのではないかとのこと。明治22年からは高山村の大字となっている。 <本宿と新田> 「中山宿」といった場合、当然ながらもっと狭い範囲を示す。小字に「本宿」と「新田」があり、そこが中山宿として栄えたそうだ。国道145号沿いの交差 点名に本 宿と新田があるが、ほぼその場所に対応するのだろう。 <三国街道の本線> 宿場には本陣、脇本陣、旅籠屋、問屋などが設置され、大名の参勤交代などを受け入れられる大きな施設であった。宿場はそれなりに広い地域を占めていたの だろう。必ずしも三国街道沿いだけに、そうした施設が並んでいたとは思えない。すると、新田本陣が残っているからといって、その前の道が三国街道とは安易 に断定できないことになる。「新田」に対抗するのは「本宿」である。「本」が付くからには、そちらが中山宿の本家本元であろうか。 ただ、現在の「本宿」の交差点から北へ続く道は、金比羅峠へとは向かっていない。こうした現在残る道筋からして、やはり新田本陣の前に三国街道の本線が 通じていたのではないかと推察する。 |

| 街道脇の看板 |

|

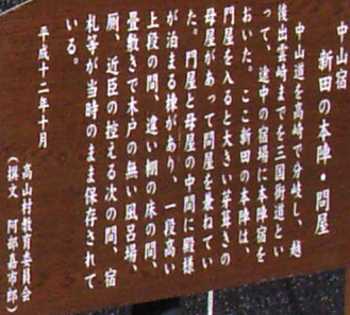

<新田の本陣・問屋の看板>

新田本陣の看板(右の写真)にも、三国街道の記述が少しある。ここでは三国 街道の終点を出雲崎(いずもざき)としている。出雲崎経由で寺泊まで続いていたという説もあるようだ。佐渡に渡るには、寺泊の方が近そうである。現在、佐 渡に渡る船便は新潟市内の信濃川河口から出るフェリーが一般的なようだが、確か寺泊からは高速船が出ていたと思う。 中山宿は三国街道の宿場であるが、そこを東西に結ぶ道も、戦国時代などでは重要な道だったようだ。現在の国道145号・沼田街道で、かつては真田道など とも呼ばれたと記憶する。信州上田城の真田である。真田氏が上州の沼田方面へ勢力範囲を伸ばそうとした時に用いた道ではなかったか。NHKの大河ドラマで 見た程度の知識だが。 |

|

|

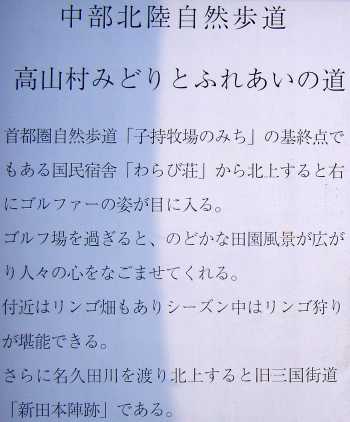

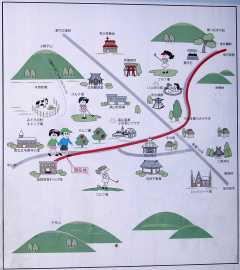

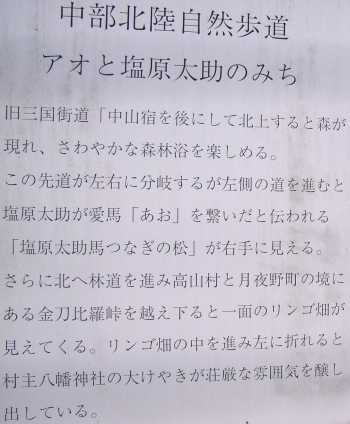

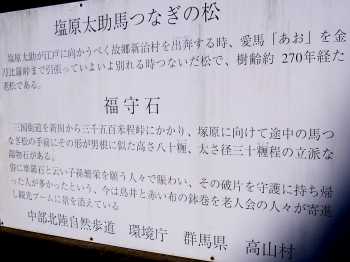

<中部北陸自然歩道の看板> わらび荘にあったのと同じ様な中部北陸自然歩道の看板がここにもある(左の写真)。「アオと塩原太助のみち」と副題が付く。 説明文では、中山宿を後に旧三国街道を北上すると、「道が左右に 分岐するが左側の道を進むと塩原太助が愛馬「あお」を繋いだと伝われる「塩原太助馬つなぎの松」が右手に見える」とある。看板にある地図に はまだ赤根トンネルはないので、この「左右に分岐」とは、赤根峠への旧県道から金比羅林道が分岐する箇所を示しいるものと思う。赤根トンネルの手前で旧県 道が左に分岐する地点ではないだろう。尚、「馬つなぎの松が右手に見える」とあるが、林道からは左手になる。 |

|

中部北陸自然歩道の看板の地図 (撮影 2005.10.30) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 中部北陸自然歩道は中山本陣の大けやきを過ぎると、福守石、馬つなぎの松、

金刀比羅峠と続いて月夜野町へと入るようだ。 尚、峠を「金刀比羅峠」と書いている。わらび荘にあった看板では「金比羅峠」である。また、あるところでは「金毘羅峠」とも書いていた。「こんぴら」か 「ことひら」か、その違いは分らない。 |

|

この時はまだ左手に県道標識が立つ

右手に安全標語の看板

| <県道標識> 中山宿を訪れたのは2005年のことで、この時点で新田本陣前の通りはまだ 県道だったかどうかはっきりしないが、少なくとも大けやきの先に「36」の県道番号を示す標識が立っていた(上の写真)。峠方向にその道の先を望むと、狭 いながらもひ たすら真っ直ぐに峠がある峰の方向へと延びている。これは正しく古くからの三国街道の本線だと思わせるものがあった。 <余談> 歳を取って物事がくどくなった。中山宿から峠に向かってまだ一歩も踏み出していない。赤根峠や金比羅峠は小さな峠道なので、今回は簡潔に済まそうと思っ ていた。それが何だかんだと気に掛かることがいろいろ出てきて話が長くなっていく。上の写真を眺めてみても、パジェロミニの横に農業協同組合の倉庫がある とか、その先には今時珍しい高い火の見櫓が立っているだとか、右手のカーブミラー横には安全標語、「せまい道. 大きく広げる ゆずりあい」とあり、その通りだと思ったりする。 |

| 中山宿を後に |

| 新田本陣前を過ぎても、暫く

道の両側には人家が尽きない。やはりこの付近では一番建物が密集している通りである。道は名久田川の支流・西沢川の左岸に通じている。現在の新しい県道は

右岸に

広がる田んぼの中に通したようだ。 それでも国道分岐から600m程も来ると、沿道の家屋はまばらになる。さすがの三国街道も、この先で少しカーブするようだ(右の写真)。 |

前方で少し左にカーブ |

旧道は真っ直ぐ続いているように見える |

<新県道に合流>

それまで穏やかな道が左に急カーブし、何だろうと思っていると、真新しい広い道にT字路で接続していた(左の写真)。それが新しい県道である。しかし、 旧県道側から見れ ば、如何にも道はそのまま真っ直ぐ続いているように見える。後から作られた県道が、横から割り込んで来て、大きな顔をしているといった格好だ。 その交差点の片隅には、旧県道が真っ直ぐ伸びていた頃の痕跡がしっかり残っている。このようにして、旧県道、しいては旧三国街道は、昔の姿を消していく のだろうか。交差点の道路脇の一画には、それを慰めるかのように、小さな花壇が整えられていた。 |

| 交差点を右折して新県道に乗ると、道はセンターラインがある立派な主要地方

道の名に恥じない道となった。その後も道筋はほぼ、三国街道に沿うものと思う。 <峠名> これから赤根峠や金比羅峠に向かうのだが、金比羅峠は峠の近くに小さいながらも金比羅宮があるそうで、そこから名前が来ているのだと察せられる。 一方、 赤根峠の「赤根」は何から来ているのか分らない。多分、近在の集落名や地名だと思うのだが、一般の地図などには「赤根」なる記載は見掛けない。そうした地 名があたっとしても、とても小さな地域なので、一般の地図には載らないのだろうか。 |

| <赤根橋> 新県道に合流して更に数100m行くと、西沢川の左岸から右岸へ斜めに渡る(下の写真)。そこに架かる橋の名が「赤根橋」である。峠名と同じだ。「赤 根」とは峠の高山村側の、この辺にある地名なのかもしれない。 尚、赤根橋は県道の改修の一環として架け替えられたようで、平成14年(2002年)の完成と比較的新しい。道を直線的に設けたので、赤根橋は川に対し かなり斜めに渡り、長い物になっている。その数10m下流に川を直角に渡る小さな古い橋が架かっている。県道から迂回してその橋を渡る狭い道も残ってい る。そちらが旧県道ではないだろうか。それにしても現在の県道と比べると狭過ぎる道で、1994年に赤根峠を越えた時に、あんな狭い道を通ったとは記憶に な い。 |

|

|

| <街道一の名水> 赤根橋を過ぎると、早くも登坂車線が出て来る。まだそれ程勾配はきつくないが、余裕のある道路設計である。 登坂車線の脇に、あまり目立たないが「街道一の清水」がある。大きな岩の間から沢水が湧き出ている。小さな石の社が祀られ、案内看板も立つ。大名だろう が庶民だろうが、この三国街道を旅した者の喉を潤してきた清水であろう。三国峠を越える三国街道なら、他にも随所に清水が湧いている所があったのではない かと思う。それでも、ここが「街道一」と言われるには、それなりの名水だったのだろう。 この県道脇にあることからも、この道が古くからの三国街道とほぼ一致することがうかがえる。中山宿からは1.5kmとそれ程離れてはいない。多分、金比 羅峠を越えて来た旅人が喜んで飲んのではないだろうか。 |

この左手 |

| <余談> 何でも、長岡藩の殿様が重い病の床にあって、もう一度あの清水が飲みたいと所望したという。しかし、取りに行く間にも藩主の命はどうなるか分らない。一 計を案じた家臣は、別の水を献上することとした。すると殿様は違う水であることに気付いてしまう。責任を取った藩士は自害したとか何とか。 そんな言い伝えもある清水ではあるが、現在は「この清水は 飲用水ではありません」と注意書きがある。 |

| 赤根峠の旧道分岐 |

|

<旧道分岐> 1994年に赤根峠を越えた 時、赤根トンネルの工事など見掛けた覚えがない。赤根トンネルの手前の部分は大きく変貌し、見違えるようだ。 トンネルの手前100m程で、左に赤根峠・金比羅峠への道が分岐する。しかし、分岐を示すしっかりした道路標識などは県道上に見当たらない。ただ、峠道 の入口に馬つなぎの松の看板が立っている程度である。 |

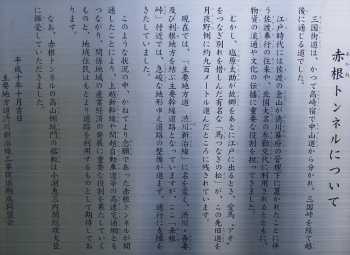

| <赤根トンネル> その先にすっきりした坑口の赤根トンネルが待っている。トンネルの上方、高山村とみなかみ町との境を成す峰は、それほど高そうには見えない。トンネルの 標高は約720mである(国土地理院の地形図より読む)。一方、トンネル上方の低い場所では800mを切る高さだ。そこを送電線が渡って行く。 赤根トンネルに関しては、トンネル近くの公園に看板があり、それが参考になる(右下の写真)。看板の日付は平成10年(1998年)10月とある。トン ネル開通の年だと思う。看板ではまだ「主要地方道 渋川新治線」と言っている。現在は渋川下新田線の筈だ。馬つなぎの松が月夜野町側にあるようにも取れる 文面だが、峠の高山村側にある。 |

|

高山村側の坑口の様子 銘板は亡くなった元小渕総理大臣の書によるものとのこと |

赤根トンネルの説明看板 (撮影 2005.10.30) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| ポケットパーク |

| <ポケットパーク> トンネル手前の様相を大きく変えているのは、ポケットパークという、ちょっとした公園のような施設が設けられているからでもある。車の駐車スペースや トイレ、ベンチ、案内看板などがあり、時折立寄る通行客も居る。休憩には最適な場所だ。トンネルをくぐらず、旧道探索に出掛ける前にも、一休みすると良 い。 |

|

この手前が赤根トンネル |

| ポケットパークとは、服のポケットなどのように小さい公園を意味するよう

だ。 |

|

|

| 旧道へ |

|

<旧道へ> 赤根峠の旧道というか、金比 羅峠への道に入る。本来、こちらが三国街道の本筋である。 |

| <北山本林道の入口> 旧道に入って直ぐ、左後方に林道が分岐する(右の写真)。入口にしっかりし た林道看板が立ち、「林道 北山本線」とある。ちょっと覗いた限りには舗装されている。どこかに通じていそうだ。高山村の北部、みなかみ町との境を成 す山腹へと延びている。その付近にはいろいろと林道が走っていて、楽しそうだ。 |

|

|

<塚原と結ぶ昔の県道>

旧道に入って200m程も行くと、また左に寂しい道が分岐している。その時は気にも掛けずに通り過ぎてしまったが、後で地図を調べると、そちらが昔の県 道だったようである。赤根峠はなく、金比羅峠にも車道が通じていなかった頃の話だ。ただし、一冊の古いツーリングマップからの判断なので、正確なことは分 からない。 本来の三国街道は、中山宿の次は峠を越えた先にある塚原宿である。実は塚原側からも高山村側に向けて県道が少し延びていた時期がある。いにしえの街道に 従い、中山と塚原 とを繋ぐべく、道の開削が計画されたのではないだろうか。ところが、塚原側に下る地形が険しいなどの理由により、車道は繋がらず、高山側から登った県道 は、峠 で途絶えた。そんな事情ではなかったか。 |

| <福守峠?> その峠は福守峠と呼ばれるようだ。福守権現の先にあったそうだ。現在の福守権現は金比羅峠の手前にあ る馬つなぎの松の近くに祀られている。しかし、元々は現在の赤根トンネル付近にあったらしく、話は一致する。 福守峠の車道開通は断念され、結局、金比羅峠に通した車道は、塚原ではなく、少し東の前山へと下ることとなった。峠道の変遷は複雑である。 |

| 赤根峠・金比羅峠の分岐 |

| <分岐> 旧道に入って500m程で、右に道が分岐する(下の写真)。しかし、支線の ような右の道こそが以前の県道36号の続きである。直進は金比羅峠に至る金比羅林道だ。 |

右が赤根峠へ |

昔の方が看板が多かった |

| <分岐付近の様子> 初めてこの分岐に立った時、変な感じがした。赤根峠に通じる県道を進む積も りなのだが、明らかに直進する林道の方が本線のように見えるのだ。県道は右折した先もクネクネと屈曲が多そうな道だ。それに比べ林道の方は、少し道幅が狭 いながらも、真一文字に前方の峰へと登って行く。 林道の入口には林道標識や林道看板、林道銘板などがしっかり整えられていて、そこは林道金比羅線の起点であることが明確だった。また、今ではなくなって いるが、「林道 前山線(上津)」と書かれた矢印看 板がその林道方向を指していた。その時点(1994年)で金比羅峠から月夜野町側に下る前山林道も開通していたことを示すものと思う。また、「馬つなぎの松 ここより400m先 左側」と書かれた看板も あった。 代わって、県道方向は「県道渋川新治線 下津 国道17号 月夜 野バイパス」と書かれていた。 その時はまだ、直進する林道が古くからの三国街道とは知らなかったので、事情が飲み込めぬままにも、右の県道を進み赤根峠を越えたのだった。 |

| <現在の分岐の様子> 現在のその分岐は、赤根峠が 旧道となったこともあるのか、看板などが少なく、やや寂しい気がする。また、木々が成長した為、林道方向の見通しも悪い。以前はもっと空が開けた感じがす る分岐であった。 最近は中部北陸自然歩道が整備された関係か、その案内標識が随所にあり、この分岐にも新しく立っている。 |

中央に自然歩道の案内標識 右端は史跡・馬つなぎの松を示す石柱 |

|

金比羅林道側から分岐を見ると、やはり中山宿へと真っ直ぐ続く一本の道で あったことをうかがわせる(左の写真)。地形的にも小さな谷筋に道が通じている。今は舗装され道幅も広いが、かつてはここを通る山道を参勤交代の大名など が往来した のだろう。 |

| 赤根峠へ往復 |

| <赤根峠へ> 金比羅林道との分岐から旧県道の続きに入ると、以前は道路脇に高山村全体に関する 観光案内の看板が立っていた(右の写真)。月夜野町などの北面から高山村へのアクセス路は赤根峠がメインであったので、高山村の宣伝をここでしていた訳で ある。仮にも、大幹線路である国道17号から分かれて来る主要地方道であった。他にも、沿道には何かしらのモニュメントのような建造物も建ち、狭い道なが ら、いろいろ趣向が凝らされていた。 しかし、赤根トンネルが開通した後、そうした看板・建造物は草木に覆われ、かえって寂しい感じである。 分岐から赤根峠まで約600m。ヘアピンカーブも少しあるが、車なら造作もない道程だ。 |

|

|

県道36号 渋川新治線 高山村 中山 月夜野まで8Km |

| 赤根峠 |

|

高山村側から見る

ゲートで通行止

|

旧月夜野町側から見る

| <峠にゲート> 2005年に赤根峠を訪れた時は、赤根峠が通行止だとは、つゆと知らなかった。一旦金比羅峠に寄り、馬つなぎの松など見学し、それから赤根峠にやって来 ると、峠には単管で組んだゲートが渡され、月夜野町側には入れないではないか。高山村の中山宿からここまでの間、通行止を示す看板など全くなかった筈であ る。 歩いてゲートを越え、峠から月夜野町側に下る道を眺めると、哀れな状態である(下の写真)。既に使われなくなってから久しい雰囲気だ。この道が復活する ことなど、もうないものと思わされた。もう一度走りたかった赤根峠であったが、諦めるしかない。 |

|

|

| <峠の看板> ゲートの月夜野町側に以前から立っている「赤根峠」と書かれた木製の看板がある(下の写真)。これは今も変わりないようだ。 かつて一度だけ赤根峠を越えた時、その前にジムニーを停めて撮った写真が、赤根峠を写したものとして一枚だけ残る。ピンボケであまり面白くない写真だ が、もう一般車はこの位置に車を停めることができないと思うと、何となく貴重な気がする。 |

|

(ページトップの写真の再掲) |

| <峠の標高> 峠の看板には「標高840m」とある。しかし、国土地理院の1/25,000地形図では、この峰の部分の高さは810mの等高線も越えていない。峠は深 い切通しではないので、切り崩す前の昔の峠の標高とも思えない。疑問が残るところだ。 |

| <高見山林道> ゲートの手前で一本の林道が分岐する。「林道 高見山線 終点」とある。南の高山村の麓の方へと通じている。旧月夜野町側の旧道が通れない赤根峠である が、この林道との接続の為、ここまでの道が今も維持されているのだと思う。 高見山林道の先を地図で追うと、中山宿の本宿へとも通じる。もしかしたら、本宿を起点に赤根峠を越え、月夜野町の塚原に下る旧街道でもあったのではない かと、勝手な想像が膨らむ。 <赤根峠の起源は?> 高見山林道は高山村内に数100m程行った所に最高所があり、その標高がほぼ840mだ。赤根峠にある看板の標高と一致する。 もしかしたら、そここそが本来の赤根峠ではないかと、更に妄想が暴走する。 三国街道といっても必ずしも道は一筋には限らなかったと思う。時代による道の変遷もあったろうし、脇道など幾筋かの道が同時に存在したことも考えられ る。中山宿から登る道が、2筋あっても不思議ではない。 すると、赤根峠への見方が変わる。今の峠に車道を通す以前より、赤根峠が存在していたのかもしれない。それも、現在の位置ではなく、標高840mの所 に。 |

この左に高見山林道が分岐する |

この先に約840mの最高所があるらしい |

| 今の赤根峠は木々に覆われ、何の眺めもない。旧月夜野町側の哀れな県道跡を

目にするばかりだ。仕方なく、金比羅峠に引き返す。 |

| 福守権現 |

| <東屋> 金比羅林道起点から400m程で、左手に東屋がある。この路肩にも自然歩道の案内看板が立ち、「中山宿3.3km、金比羅峠0.1Km」とある。 <福守権現> 東屋の前に赤い鳥居があり、それが福守石の福守権現だ。鳥居の向こうには、石が2個並んでいる。右が男性、左は女性を表しているのだと思う。拡大写真も 撮ったのだが、ここでは掲載を控える。この福守石に関しては、下の「案内看板」を参照。 |

中山宿方向に見る 手前が金比羅峠方向 |

|

<福守石の移設> 石碑に刻まれた説明文では、「まらいしさま」とも言われたその石は、赤根ト ンネル近くにあったものを、工事のために金比羅峠に移動した、という旨が書かれてある。移設や管理は新田老人会の手によるものらしい。このように歴史は大 切にしたいものだ。 残念ながら県道改修の影響で、福守石は元々どこにあったのか、三国街道とはどのような位置関係にあったのかは、正確には分からない。街道を通る旅人の目 にも留まるように、道の脇に祀ってあったのだろうか。旅の土産話の種になったのかもしれない。 |

|

|

|

案内看板 (撮影 2005.10.30) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 馬つなぎの松 |

|

<馬つなぎの松へ>

東屋から少し峠方向に林道を登ると、左に入る道がある。直ぐに馬つなぎの松 が右手に立つ。いわれなどは下の案内看板を参照。 |

|

|

| 金比羅峠 |

|

手前が高山村、奥が旧月夜野町(現みなかみ町)

| 東屋から100m。やっと金比羅峠に辿り着いた。現在は舗装された林道の峠

である。林道標識が

しっかり立っている。金比羅線、前山線、どちらも峠が終点である。 |

|

|

|

|

| 峠の旧月夜野町側 |

|

手前が旧月夜野町、奥が高山村

|

峠を旧月夜野町側から見る と、高山村の看板に「金比羅峠」と書かれてある。残念ながら標高などを示す物はない。地形図では810mと820mの等高線の間に位置する。 |

| 峠の旧月夜野町側には、これもまた平凡な舗装済みの林道が下る。路肩に僅か

なスペースがあり、そこに車を停めた(下の写真)。脇に自然歩道の看板が立つ。 <旧三国街道> 看板が示すところによると、ここで中部北陸自然歩道は車道から分かれて行くらしい。前山林道は下らず、右手の林の中の道を進む。そちらを指して「金比羅宮0.1Km」とある。実際はその金比羅宮までの距離は もっと長いらしいが。現在、国土地理院の地形図では、 その道が点線で描かれている。どうやらそれが元の三国街道だったらしい。金比羅宮が祀られていることからも推測される。 |

|

| <不動峠> 金比羅宮への道は、金比羅峠より北に張り出した尾根上を暫く進む。途中に若干の突部がある。金比羅宮がある付近は昔は眺めが良く、不動峠と呼ばれたそう だ。文献にも三国街道は不動峠を越えていたと記されている。 <金比羅峠は三国街道?> ところで、今の金比羅峠は本当に旧三国街道なのだろうか。中部北陸自然歩道は確かにここを通過するように案内図にあるが、その自然歩道が必ずしも三国街 道と一致 するとは書いてない。思い返しても、金比羅峠が三国街道だと明確に示された物を見たことがないのだ。地形的にはこの鞍部を越えるのが最も自然である。た だ、不動峠などと現在の町村境ではない所に別の峠があったり、国土地理院の地形図にあっては、この峠の西200m程にある882mの山の所に「金比羅峠」 と書かれていたりして、惑わされるばかりだ。山のピークの部分を峠と言う場合も例があることだし。 尚、金比羅宮がある所が不動峠で、それとは別な峠が金比羅峠とは面白い。「お不動さん」と言えばお寺のことである。「金比羅さん」は神社だ。神仏混合 ということもあるが、何でこんな名前が付いたのだろうか。 |

右に入る道がある。 |

この裏手に、車の轍がある道が続く |

| <昔の車道?> 金比羅峠から金比羅宮へ分かれる道は、歩道かと言うと、車の轍の跡もあって、辛うじて車道の体裁を示す。古い道路地図では、金比羅峠を越え、月夜野町側 で赤根峠を下って来た県道に接続する車道を示したものがあった。前山林道が開通する前の別の林道だろうか。金比羅宮を通る旧三国街道の一部を使って、月夜 野町側に下る車道 を通したのではないかと想像もした。 |

| 金比羅峠を旧月夜野町側に下る |

| 前山林道は旧三国街道とは道筋が異なる。地形が厳しいので、車道は大きく屈

曲しながら下って行く。一部に旧道と合致する部分もあるようだが、ほんの一部である。もう、歴史を感じる道ではない。 |

|

|

やや険しい様相 |

保安林の看板があるが地図の掲載がない |

| 展望所 |

|

地形が厳しい代わりに、展望 が良いのは峠道のお決まりだ。林道脇に展望所があった。赤谷川の谷間が眼下に眺められる。現在の三国街道である国道17号がそこを通る筈だ。右手奥には利 根川本流が更に北へ延びる。中山トンネルを抜けて来た上越新幹線の高架が右端に見えた。上越新幹線は、中山峠の下や金比羅峠の下など、旧三国街道に近い コースを 辿っている。これも越後への最短ルートを選んだ為か。この地から、前方遥かに望む三国山脈を越え、越後まで、まだまだ長い旅である。 |

|

|

|

|

| 前山集落へ |

| 林道途中、何箇所かで自然歩道の看板が、車道を横切る旧街道を示している。

何やら清水が湧

き出ている所もあった。歩いて旧三国街道の探索などすれば、それなりに面白そうであるが、林道を車で走っている限りは、先の展望以外はあまり面白い道では

な

い。 いつしか家屋が出て来て、前山の集落内に入って行く。やっと地形が安定し、赤谷川に沿う谷間が広がりだした。旧三国街道はここに至る前に西の塚原宿へと 分かれてしまっている。 |

|

|

| <リンゴ園> 付近にはリンゴ農園が多い。リンゴに見えない黄色い果実もあった。洋ナシのような気もするが。 |

これは何の果実? |

こちらはリンゴ |

金比羅峠へ3.2Km |

<自然歩道> リンゴ農家が連なる道の脇に、相変わらず中部北陸自然歩道の看板が立つ。この自然歩道は塚原宿には行かなかったようだ。やはり旧三国街道を踏襲している 訳ではなかった。 中山宿新田本陣跡にあった看板の地図では、自然歩道の終点は村主(すぐろ)八幡神社付近になっていた。左の写真の看板では、金比羅峠3.2Km、村主八 幡神社0.8Kmとある。 |

|

<集落内の道> 金比羅峠を下って来た峠道は、集落内をくねくね曲がって行く。これが旧三国街道の塚原宿などだったら、昔の直線的な街道脇に人家が整然と並んでいたりす るのだろうか。元々金比羅峠の道自体、そこが載っている道路地図を開いていても、ちょっと目を離すとどこにあったか見失う程、小さな峠道である。ましてや 前山集落内の狭い範囲の複雑な経路がしっかり掲載された道路地図など少ない。しかし、分らないなりにも道なりに進むと、どうにか県道36号に行き着く。 |

| <県道36号へ> 火の見櫓がある、多分地域の消防団の建物と思われる赤い屋根の建物の脇で、2車線路の広い道路に接続した。それが赤根トンネルを抜けて来た県道36号で ある。近くに「中部北陸自然歩道入口」と標柱も立っている。 出た県道を左に行けば、塚原宿付近を通過し、旧新治村に入り、下新田の交差点で国道17号に接続し、県道は終る。県道を右に行けば、上津から下津に入 り、赤根トンネル開通後、立派に生まれ変わった道を赤根トンネルへと登って行く。トンネル開通後、まだその部分を走ったことはないが、さぞかし快適なこと であろう。しかし、旧道が通れなくなってしまった今では、あまり訪れる気はしない。 |

県道上を下新田方向に見る 赤い屋根の建物の所が峠道の入口 |

| <最

後に/余談> 三国街道はなかなか有名らしく、不動峠付近の旧道を歩いてくまなく探索している方や、中山宿や塚原宿などに残る宿場の面影を丹念に見て回っている方が居 られて、ホームページに詳しく掲載されている。敬服する限りだ。 私も車から離れ、旧峠を求めて山道を歩こうかという衝動に駆られる時もあるが、そうした行動は控えることにしている。あくまで車という手段を使った現代 の旅をしながら、たまたま越えた峠について少し関心を向け、その峠道の変遷や関係する歴史に思いを馳せ、もって旅の味わいを少しでも深めようというのが趣 旨である。あまり歴史などに深入りし、何かを探求しようなどとし始めては、本末転倒だ。あくまで自分たちの旅を楽しむことが主眼である。さもないと、他の ホームページとの差異がなくなり、この「峠と旅」の特色が失われる。 と言いながら、簡潔にしようと思った今回の赤根峠・金比羅峠も、三国峠の旧道にこだわったり、峠道の変遷であらぬ推測をしたりで、方向性を見失いがち だ。 妻共々サラリーマンを辞め、山梨の片隅に建てた新居に移住して半年。最初の頃は生活を軌道に乗せる為、忙しい日々を送っていたのだが、ここに来て用事を 書き込む手帳はどのページも空白だらけ。夫婦二人して、毎日何をしようかと顔を見合わせている。都会を離れ、いろいろ夢見た緑に囲まれた暮しなのだが、旅 どころか生活自体が方向性を見失いがちだ。最近、再び体調が芳しくなく、長いと思われない余命について、その方向性もどうすべきかと考えさせられる、赤根 峠・金比羅峠であった。 |

| <走行日> ・1994. 8.12 高山村→赤根峠→月夜野町 ジムニー ・2005.10.30 高山村→赤根峠(ゲート通行止)→金比羅峠→月夜野町 パジェロ・ミニ <参考資料> ・角川日本地名大辞典 10 群馬県 2006年2版15刷発 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2013 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト