|

| ★峠と旅★ |

|

| 岐阜県春日村(かすがむら)川合(かわい)から長谷川沿いに南方へ通じる県道257号・川合垂井線を進むと、間違いなく一つの峠を越える。しかし、そこは関ケ原町(せきがはらちょう)との境に位置する峠であり、県道名にあるように垂井町(たるいちょう)へは通じていない。古いツーリングマップなど一部の道路地図には「岩手峠」という記載を目にする。しかし、記載されている位置が微妙に違うのだ。関ケ原町との境の部分ではなく、春日村から登る途中の垂井町との稜線近くに記されている。

これは一体どういうことか。10年程前にその峠を越えて以来、「岩手峠」がどうも気になってしょうがない。「岩手」は「いわで」と読むらしい。岩手県とは関係ないのである。それほど険しくもないちょっとした峠越えの旅となるが、岩手峠を一目見んとて、春日村を再訪したのであった。 |

国道21号のバイパスから入って来たところ 東町北の交差点方向を見る 向こうにJR東海道本線の高架が通る |

<関ケ原町大高より>

今回は以前の旅とは逆に、関ケ原町から峠を目指した。早朝に家を発ち、東京方面から中央高速、名神高速と走り繋いで関ケ原ICで降り、国道365号をちょっと西に走り、伊吹山ドライブウェイが分岐する十字路から左折して国道21号のバイパスに入る。暫く東へ進むとJR東海道本線の高架をくぐる手前に東町北の交差点が現れる。ここら辺りが怪しいなと左(北)へ分岐する道に入る。するとドンぴしゃりだった。 ここは関ケ原町の大高(おおだか)という地区だ。国道バイパスから少しそれただけで、車通りの少ない静かな道である。直ぐに左手に「明神の森」という案内看板が立っている。ここが今回の峠道の入口となる。 |

左に峠道が分岐 |

入口の左に「明神の森」の看板が立つ |

| その「明神の森」の看板がなければ、他に道路標識は皆無であり、そこから分岐する道が一体何物なのかさっぱり分からないだろう。入口から覗けば、どこに通じるとも知れない、ただただ寂しいばかりの道である。今回は生憎の雨模様の天気ともあり、寂しさも倍増だ。

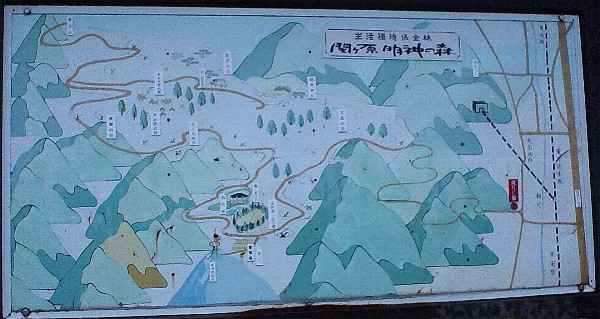

「明神の森」とは関ヶ原町にある野外リクリエーション施設のようである。看板の案内図では峠の関ケ原町側の道が描かれている。明神の森は峠までの中間地点付近にあった。 |

|

| <大高からの登り>

峠道に入ると直ぐにY字路に出くわす。ちょっと分かり難いが、右は人家へ、左が本線である。暫く視界はなく、木々に覆われた暗い道である。方向は概ね北を指し、地図を見ると東隣りの垂井町との境界近くへと登り詰め、後はその稜線に沿って進む。谷は左下(西側)に広がる。川面などは望めない。深い谷底を進む道でないのはいいが、やはり沿道の木々がうるさく、視界がないのが寂しい。道幅は終始1.5車線幅以下と狭く、アスファルト路面も古い物だ。明神の森に行くにはこの道を使うしかないが、道の様子からすると、あまり人気にある場所とは思えないのだった。 |

関ケ原町側の峠への道 峠方向を見る |

開けた場所に出る |

<展望ポイント>

道は標高500m近くで垂井町との稜線から離れ、大きく西へと方向転回して行く。すると、左手に開けた場所が一ヶ所ある。そこから南の関ケ原町が望める。 最初に来た時に写した写真のアルバムを調べてみると、多分その付近から撮ったであろう、1枚の風景写真が見つかった。アルバムにコメントは何もなく、ただそれを見ただけでは、どこだかさっぱり分からない。複数枚写した写真の前後関係と、今回の写真から多分そうだと推測するだけである。その前日に春日村で野宿し、早朝に峠を越えて関ケ原町へと降りて来た時のことだった。 |

上の写真の場所からの 関ケ原町の眺め |

ほぼ同じ場所からの眺め? (撮影 1996. 8.16) 朝日が正面だから、もっと東の方向か? |

| 道は狭いままで、景色を楽しもうにも、あまり長く車を停めておける場所がない。一般的な待避所も少なく、対向車が少ないからいいものの、あまり落ち着いて走れない道である。ドンドン先へと進んでしまう。

道は尚も左へと方向を転回し続け、ほぼ来た方角と逆の南へと向く。キッチリそれを理解していないと、方向感覚が狂ってしまう。特に今回の様に太陽が出ていない日は、南に向いているのか、北を向いているのかさえも分からなくなる。 |

道は尚も狭い |

明神の森の駐車場No.1 |

<明神の森>

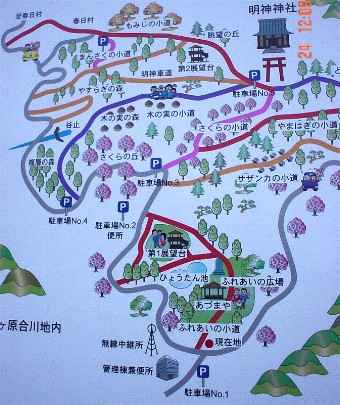

狭い道が急に広場に出る。一角に木造の小屋が一つとテーブルが1セット。道路脇には「関ケ原 明神の森」の案内看板が立つ。この広場は明神の森を訪れた客の駐車場の役目をするようだ。小屋はトイレを兼ねた管理棟だが、利用客が居ない時は閉まっているらしい。道からは具体的には見えないが、明神の森はこの駐車場No.1の周辺一帯に広がっているようだ。案内看板の脇の階段を登って林の中に入って行くと、その先にあづまややひょうたん池、展望台などがあることになっている。 広場の端からは西方に視界が広がるが、生憎霧が出ていて何も見えない。最初に来た時もこの場に立ち寄った筈だが、どんな景色だったか、写真もないので今は知るよしもない。 |

上の写真とほぼ同じ所 (撮影 1996. 8.16) |

広場の一角に管理事務所が立つ |

|

| <道の方向>

道の本線は広場の角を右に90度曲がっている。直進方向にも道が続いているのだが、明らかに寂れた林道の様な道だ。地形図で調べると数100m先の小さなピークに電波塔があり、そこまで登って行止りとなる。電波塔の管理道路らしい。 一方、本線は直角に曲がった先で更に右カーブし、ほとんどUターンする格好だ。実は既に方向感覚が狂い、それまで何となく北に向かっていたような気がしていた。それで、全く方向違いへ進むように思われてならない。実際はいつの間にやら南を向いていたのであった。このUターンでやっと春日村のある北に方向修正できるのである。雨空だと方向を見失いがちだから困る。 |

明神の森の広場から先の道 怪しげな看板が立つ |

方向が何となく不安な上に、その不安を助長するような看板が立っていた。

お願い これより池田方面への通り抜けは出来ますが ??? 通行止です。 ??? 御協力を お願いします。 春日村に行きたいのに、「池田」とはどういうことか。地図を見ると、池田町はこの関ケ原町の東隣の垂井町より更に東に位置する。どこをどう通って池田町に抜けると言うのか。それにどこが「通行止」なのか消されて分からない。まさか春日村が通行止だったのではあるまいか。不可解なことばかりだが、他に選ぶべき道がない。すると、その道を一台の車が下り来て大高方面に通り過ぎて行った。これなら大丈夫そうだと、そのまま先に進むことにする。 |

| <トイレと電波塔>

すると直ぐにトイレや電波塔が現れる。明神の森の案内図では駐車場No.2と記されている場所だ。ここには見覚えがあった。 |

トイレ ここは常時使えそうだ |

トイレの向こうに電波塔(霞んでいる) |

| 以前にここを訪れた時は、その前日に春日村で野宿し、翌日早朝、峠を越えて関ヶ原町に下って来た。寂しい林道脇での野宿に引き続き、誰も通らない寂しい峠道をやって来ると、何やら立派なトイレがあり、電波塔が高々とそびえている。明神の森などという施設があるとは全く知らないので、それまでの状況から一変したことが、とても不可解に思えた。こんな山の中に何でこんなトイレがあるのだろう。近くには「関ケ原合戦陣形図」などの看板があり、ここはそれなりに有名な場所なのだろうかと思ってもみた。とにかく、野宿の朝の用を済ませていなかったので、これは好都合とトイレを使わせてもらった。 |

上の写真と同じ場所 (撮影 1996. 8.16) |

関ケ原合戦陣形図 (撮影 1996. 8.16) |

無線中継所 (撮影 1996. 8.16) 実はどこを撮ったのか良く分からない |

| <明神神社入口>

峠までの間に分岐の少ないこの道にあって、唯一はっきりした分岐が明神神社への入口である。峠も近くなった所で右に分岐している。分岐の前が駐車場No.4ということになるが、駐車場とは名ばかりの僅かなスペースである。 その近くの道路脇に保健保安林の看板が立っている。明神の森の看板などより古そうで、道路名に「林道古屋大高線」とある。峠の春日村側は現在県道に昇格しているが、その前は春日村の古屋と関ケ原町の大高を結ぶ林道として開削されたようだ。 |

明神神社入口の前に立つ保健保安林の看板 |

明神神社入口 |

<明神神社に寄り道>

あまり旅を急いでもしょうがないと、明神神社を探索することにした。入った道はほぼ1車線の幅しかない狭い道で、登ることも下ることもなく、水平移動で東の垂井町との境界近くまで進む。分岐から約400mで車道は終点となり、そこは比較的広い駐車場になっていた。明神の森駐車場No.5である。正面に割としっかりした東屋があり、駐車場に入って直ぐ左に鳥居が見られた。 神社まではここからかなり歩くのかと、雨空を見上げて憂鬱だったが、意を決っして外に出る。地面はぬかるみ、靴は直ぐに泥だらけとなった。しかし、神社は鳥居をくぐって少し登ると直ぐ目の前に現れた。思ったより小さなもので、やや拍子抜けだった。 |

道の終点 駐車場No.5 東屋を背にして見る 右手奧に鳥居 |

明神神社 意外と小さい |

| 神社の右手の奧には山道が始まっていて、入口に「杖立明神、さかさ杉」と書かれた看板があった。道は関ケ原町との境を成す稜線を越え、垂井町へと下っている様子だった。後で知ったことだが、古い岩手峠の沿道にそのさかさ杉があったそうだ。その山道を下れば、岩手峠から垂井町へ下る途中に出たのだろうか。

時間は12時を少し過ぎ、昼食にするにはいいタイミングだ。雨をしのげる東屋もおあつらえ向きである。東屋ギリギリに車を寄せ、コンロでお湯を沸かし、雨粒を眺めながらカップヌードルをすする。一人で居ると、やや怖いくらいの山の中だ。クマは出ないだろうなと辺りを見回す。東屋の後方には、また別の山道が下っていた。道幅は広く、多分関ケ原町と垂井町の境の尾根上を下る道だろう。 |

| <峠に到着>

昼食まで摂りながら誰一人と会うこともなく、狭い道を明神神社から戻り、また本線の続きを登れば、僅か300m程で峠に到着である。 この峠とは8年ぶりのご対面だ。以前、この付近で写真を撮ったと思う所でも写真を撮る。それが右の写真。下の写真がこれより8年前の物である。ジムニーが停まった所はアスファルトがはがれていたが、今はその修復後が残っている。 春日村での野宿地を後に、その足でまだ朝日のまぶしい時間に峠に到着したのだった。それほど険しい峠道との認識もなかったので、ほとんど何の関心もないまま、峠を行き過ぎた。しかし、念の為、一枚くらい峠の写真を撮ろうかと思った。峠を関ケ原町側に少し下った路肩にジムニーを停め、そのまま峠に引き返すこともなく、カメラのシャッターを切った。 |

関ケ原町側から峠を望む 左に関ケ原林道が分岐 |

| 後から考えると、もう少しいろいろと峠の様子を写真に収めればよかったと思う。でも、その時の旅の気分は、そんなものだったのだ。特に何の思い入れもない峠であった。

それが時が経つにつれ、あの峠の名前は何だったんだろうかとか、「岩手峠」とはどこのことだろうかとか、だんだん気になり始めた。たった一枚残る峠の写真も、本当にこの場所が峠だったのか不安になりだす。後に買った岐阜県の県別マップルを眺めると、春日村の古屋の近くに「さざれ石公園」とある。あの「君が代」のさざれ石なのだそうだ。そんなことにも関心が向き、再び春日村へ通じる峠道を越えたくなり、今回の旅となったのだった。 |

上の写真と同じ場所 (撮影 1996. 8.16) |

関ケ原林道入口 左に林道の標柱、右に林道利用上の注意 |

<関ケ原林道>

以前、ジムニーを停めた所から、道が一本分岐していた。入口に立つ林道標識には「関ケ原林道」とある。ジムニーの横には、「この先 行止り」の立札が見える。 地形図を読むと、関ケ原町の中をほぼ西方へと進み、やはりどこにも通じない行止りの道となっている。入口から眺める道の様子も、未舗装で荒れた感じがあり、あまり入り込みたくない道だ。入口の右側に「関ケ原林道利用上の注意」という看板があり、通行を全く禁止している訳ではないが、旅の途中の寄り道としては、目標がなく気乗りがしない。 |

| 峠の部分は切り通しで、2車線幅の道が豪快に貫通している。その直前に左へ立派な道が登っている。関ケ原林道とは雲泥の差である。

後から分かったことだが、それは工事作業用のヘリポートへ通じる道だそうだ。距離も僅からしく、今から考えると入ってみるべき道だった。それは次のこととも関係する。 岐阜県の県別マップルをよくよく見ると、今の峠の切り通しが記されていない。関ケ原町と春日村の境で、道は今の峠より更に西の稜線を迂回しているのだ。国土地理院の最近の地形図を見ると、切り通しが描かれ、その西側を迂回する道が描かれている。 |

峠を関ケ原町側から見る 車の真上に「さざれ石材」の看板 左にヘリポートへの分岐 |

峠より春日村側を見る 左に未舗装路が分岐 |

<旧峠の可能性>

どうやら、最初に春日村と関ケ原町を結んだ道に、現在の切り通しはなかったようだ。明神神社入口近くにあった「保健保安林」の看板も、峠の部分は今の切り通しのようには描かれていない。すなわち初期の林道古屋大高線には、また別の峠があったのかもしれないのだ。 現在の切り通しを春日村側に抜けると、直ぐ左に道が分岐する。見れば未舗装の寂れた道で、どこに通じるとも分からず、入ろうとは思われない道だ。しかし、それこそが、元の峠道だった可能性がある。関ケ原町側からヘリポートへ続くと言う道を進むと、旧峠を越えて、この道に出て来れたのかもしれないのだ。愛用のツーリングマップルに「旧峠道は廃道ダート」とある。このことだったのか。 |

| 切り通しの部分は、それまでの関ケ原町側の狭い道に比べて格段に立派で、明らかに開削時期が異なっている。現在より大きく西に迂回していた道を、後になって稜線部分を距離で100m程切り通して、ショートカットしたようだ。

旅の途中の寄り道は、いつも気まぐれである。明神神社には寄ったが、旧峠があるかもしれない道には、入ろうかと迷ったが、結局入りそびれた。勿論、その時点では旧峠の可能性など全く知らなかった。 旅をする前に、目的地の下調べはほとんどしない。ちょっとした切っ掛けだけを頼りに旅をする。後になっていろいろ調べると、今回の様な疑問が湧いてくる。それが悔しくもあるが、また次の旅の切っ掛けにもなるのだった。 |

これが林道古屋大高線の旧道か? |

峠から春日村へと下る道 右手の山は垂井町との境 |

<春日村側に下る>

峠から春日村に下る道は、そのまま暫く2車線の立派な道だ。こんな深い山の中で、全く忽然と現れたと言う感じである。切り通しの開削と同時に改良された道なのであろう、真っ直ぐ快適に下っている。見ると路面にはタイヤの後がくっきり残り、こんな所で走り回っている者がいるらしい。それを目にしたら、この2車線路に嫌悪感を感じてきた。昔は山肌を縫うように細々と曲りくねった道だったのだろう。それなら暴走する者も来ることがない、静かな山だったろうに。 道の右手は直ぐに春日村と垂井町との境を成す稜線である。その稜線に寄り添うように道は下る。 |

| <林道池田〜明神線の分岐>

峠から400〜500m下り、直線路が大きく左にカーブする辺りを右に、真新しい道が1本分岐していた。看板には「ふるさと沙羅(しゃら)林道 池田〜明神線」とあった。看板の地図を見ると、ここより春日村と垂井町の稜線付近を進み、池田町まで伸びている。最近改良されたばかりらしく、林道とは言え立派な舗装路だ。 明神の森駐車場No.1近くにあった看板に、「池田方面への通り抜けは出来ます」とあったのは、この林道のことだったのかもしれない。後でこの道を全線走って分かったのだが、関ケ原町と春日村を結ぶ峠道より立派な舗装路であった。 |

林道池田〜明神線の入口 |

|

林道池田〜明神線のゲートを見る この直ぐ先に岩手峠があるのか? |

<岩手峠の手掛かり>

以前来た時にも、この林道は途中まであった筈だ。今回、岩手峠を探す上で、この道が最も重要だと思っていた。場合によってはこれこそが岩手峠に導いてくれる道ではないかと期待していたのだ。 林道池田〜明神線は岩手峠があった春日村と垂井町の境を成す稜線上を行く。場合によっては林道の一部が旧峠道と一致した可能性もあるし、そうでなかったとしても、この林道を行けば旧峠道を必ず横切っている筈である。 |

| <峠の変遷、峠の名>

昔から春日村の川合とその南方とを結ぶ道は、古屋から東に位置する岩手峠を越え、垂井町の岩手に通じていたそうだ。現在の県道257号・川合垂井線の道筋がほぼ旧道に近いらしい。県道257号は古屋から登って来ると、この林道分岐付近で一旦途切れ、東の明神湖(みょうじんこ)の上流で再び姿を現す。この県道を結ぶ線上に岩手峠はあったのだ。 岩手峠の名は、ほぼ春日村と垂井町の境を成す池田山塊(通称岩手山)によるものとされる。あるいは、春日村から見れば垂井町の岩手に越える峠であるから、そう呼ばれたものとも考えられる。 春日村の川合の地区にとって、そこを流れる長谷川に沿って下流側に下り、粕川から更に揖斐川へと出るルートは険しいものだったそうだ。代わって、長谷川を逆に遡り、岩手峠を越えて垂井町に出る方が距離も短く楽であった。こうして岩手峠を通して川合から炭などが運び出され、垂井町からは塩など生活物資が運び込まれた。しかし、岩手峠に車が通る道は遂に開削されなかった。 |

| 池田山塊を通じた車道は、前述の林道古屋大高線だったようだ。林道の春日村側はほぼ旧道に沿っているが、東の岩手峠を目の前に道は一転南へと向かい、関ケ原町との境を越えて関ケ原町大高へと通じた。

多分、岩手峠の東の垂井町側、岩手川が流れ下る旧道沿いの地形は、勾配が急であり車道開削に不向きだった為であろう。地形図を見ても、等高線が密集しているのが分かる。 こうして岩手峠とは別の峠が誕生した。その後、大きな切り通しが貫通し、今現在一般に使われる峠となった。これらの峠に名前はないようだ。新岩手峠とか、新・新岩手峠とでも呼べばいいのだろうが、垂井町岩手に通じていない峠道では、ちょっと抵抗を感じる。 |

| 林道古屋大高線が開削された後も、県道257号は春日村と垂井町を結ぶルートで設定されている。今はこの未開通県道だけが、本当の岩手峠はここにありますよと、語っているようだ。 |

| <古屋に向かう>

岩手峠峠の探索は後回しにして、まずは古屋へと下る。楽しみは後に取っておくのだ。それに、今回の旅の目的の一つが「さざれ石」にあった。 林道池田〜明神線の分岐を過ぎた後も、右手の山に旧道の痕跡がないかと目を凝らすが、良く分からない。道が2車線路に拡幅改良されていてしまったせいもあるだろう。 林道分岐から数100mで、切り通しの峠より始まっていた2車線の道が、また元の狭い道へと戻った。峠の僅かな区間だけ良くて、その前後が相変わらず狭い道なのだ。まるで稜線の頂上にあるというヘリポートと、新しく開削された「ふるさと沙羅林道」とを結ぶ為に改良されたようなものだ。 |

古屋に下る県道 ここより道幅がまた狭くなる |

| <支線林道>

道が狭くなってから、右に一本道が分岐した。工事車両などが停まる、土が露出した道だ。位置関係からして、旧道との関係はなさそうだ。 それ程の勾配もなく本線は下り、間もなく長谷川の右岸を沿うようになる。2度程その川を渡って林道が分岐していた。一つは藤川谷林道、もう一つの名前は不明。 以前来た時には、この林道のどちらかに入り込んで、途中の通行止のゲートの前で野宿したのだった。本線の県道でさえ薄暗い川に沿った寂しい道なのに、そこから別れる林道に分け入り、一人で野宿したのだった。今では怖くてそんな真似はもうできない。でも、その時は、それ程怖いとは思わなかった。野宿の朝に狭い谷に朝日が射してくると、すがすがしささえ感じた。そんな旅ができていた。 |

野宿地 (撮影 1996. 8.15) 林道通行止のゲートの前 |

野宿の朝 (撮影 1996. 8.16) |

| 県道途中に、関ケ原町の明神神社入口にあった保健保安林の看板と、同じ様な物あった。そこに示された地図には「岩手峠」の文字があった。また、岩手峠を通る道筋が僅かながら描かれている。現在の林道池田〜明神線とは異なるコースだ。尚、関ケ原町との境はここでもまだ切り通しになっていない。 |

|

狭い道が続く |

県道は川にぴったり寄り添い、ただでさえ天気が悪い上に、余計じめじめした感じを受ける。木々は路上に覆い被さり、道が谷底を這いずり回る様は、関ケ原町と明暗を分かつ。道は川と山に挟まれ終始狭く、待避所もままならない。のんびり車を停めておくことも許されず、対向車が来ない内に早々抜け出したいと思いたくなる道だ。峠前後の登り下りより、こちらの方がよっぽど険しさを感じる。 |

| <古屋の集落>

道は狭く寂しいまま、忽然と古屋の集落が現れる。雨に煙る谷間にひっそりと佇んでいた。 古屋は春日村の南の最奧に位置し、川合と呼ばれる地区の一集落だ。長谷川に沿って長細く人家が密集し、川の両側の山は迫り、あまり平地に恵まれていない。それでも人家の数は意外と多く、この山間で今でもこれだけの人の生活が営まれていることに、ちょっとした驚きを感じる。集落内をゆっくり走って抜けると、軒先に人影もチラチラ見受けられる。人の暮らしが感じられるというのは、いいものである。 |

古屋の集落が現れる |

県道沿いの古屋の集落 |

<さざれ石公園への分岐>

集落を半ばまで来ると、川を渡る大きな分岐が現れる。峠から降りて来た方向には看板はないが、春日村の中心から来る方向には、さざれ石公園の看板がその道を指し示している。どちらかというと、峠へ続く県道より、さざれ石公園への道の方が立派なのである。県道は見るからに暗く狭い。思わずさざれ石公園方向へ入り込みそうだ。 |

左にさざれ石公園への分岐が出てくる |

県道を峠方向に見る 右の道はさざれ石公園へ |

| 分岐の前には海戸神社があり、この付近の県道は幾分広く、この場所は古屋の中心的な存在に思えた。そしてここが岩手峠の道や古屋大高林道の起点ともなったのであろう。 |

県道を春日村の中心地方向に見る 広い路肩がある |

分岐の前に建つ海戸神社 |

| <さざれ石公園へ>

峠道からはそれるが、さざれ石なるものを一目見ようと、1.2Kmと看板が示すさざれ石公園を目指した。そこは笹又という所だが、途中の沿道に人家らしき物はない。車道の終点は砂利の駐車場となり、その先に公園までの山道が始まっていた。 雨に中を濡れた坂道を登る。ふと路上の何か黒い物を踏みそうになる。見ると大きなカエルだった。こんな日は誰一人として観光客は居ない。カエルも安心して出て来ていたのだろう。おとなしく写真に撮られていたが、さすがに帰り道では居なくなっていた。 |

道の終点 |

ここより歩いて5分 |

路上にいた大きなカエル |

さざれ石(複数ある) |

さざれ石公園は沢の奥深く、一人で訪れては怖いくらいの山の中であった。きれいに整えられた芝生の中に鎮座するさざれ石は、想像通りの物だった。大きさといい、そのさざれ方といい、こんな物じゃないかと頭で描いたそのままが、実際に目の前にあった。

わが君は、千代に八千代に、さざれ石の、巌となりて、苔のむすまで。 この歌が日本の国家の元となったのは言うまでもない。公園の一部に休憩舎があり、無人ながらパンフレットが置かれていた。それにさざれ石のいわれが詳しい。この地に見つかったさざれ石は、古屋の貴重な財産、観光資源であった。 |

| 折りしも、学校での国家斉唱が問題となったりしている。思想、信条などの自由は確かに重要だが、国という枠組みがあって、初めてその中での自由も成立するものだと思う。国が安全を保証するという前提がない上で、個々人の自由など考えられない。国の存続の為に、その国民が最低限ある一定の方向を向いているのは必要なことではないだろうか。改めてそんなことを考えさせられた。 |

| さざれ石公園では雨に濡れた草むらを歩くこととなった。獣や蛇には注意を向けるが、小さな虫には余り気を留めなかった。それがこの日の悲劇の序章であった。岩手峠を探して尚も草地を歩き回る。果たして岩手峠は見つかるのだろうか。

|