| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

おお とうげ (峠と旅 No.002-3)

本当に幻となりそうな峠道

(初掲載 2013. 9.19 最終峠走行 1997. 8.11)

|

|

|

隧道のこちら側は山形県米沢市簗沢(やなざわ)

反対側は福島県喜多方市岩月町入田付(いわつきまちいりたつき)根小屋(ねごや)

道は旧国道121号

福島県側では米沢街道、山形県側では八谷街道とも呼ばれる

峠の標高は1,150mと1,160mの間 (国土地理院の1/25,000地形図より読む)

文献によっては1,150mとか、1,156m、1,157mなど

| 序 |

| <掲

載の訳> 最近、トンネル三大峠な どとトンネルで越える峠をあれこれ思い出している時、当然この大峠のことも頭に浮かんだ。しかし、現在も車で走れる現役の峠道を選ぶことにしたので、この峠は除外することとあいなった。この峠道は随 分前から峠の山形県側が通行止になっていたのだ。それでも暫くは福島県側から峠にある大峠隧道まで行くことができた。 その内、また訪れてみようと悠長に構えていたところ、今回少し調べてみると、福島県側も通行止の気配である。今後は一般車ではもう訪れることができない 峠に なるのかもしれない。残念だがもう手遅れか。 この大峠については、既に大峠(新道)(掲載 1997. 6.20)や大峠(旧道)(掲載 1997. 8.23)で掲載済みだが、今から思えば簡単なものであった。そこで、もう一度この峠を「回想」として掲載することとした次第である(よって、最近の情報 はあ りません)。 |

| <大

峠の思い出> この大峠はそれなりに関心を持つ人達が多く、Web上でもいろいろ報告されている。私が最初に越えたのは1991年8月3日(土)のことだった。この 時、大峠 の道はまだ現役の国道だっのだた。 その日はAX-1(ホンダのバイク)で出掛けた初めての東北ツーリングの8日目、最終日であった。前日、岩手県の花巻に宿泊し、どこをどう走って来たか 覚えていないが、山形県 の米沢市に到着。所持していた唯一の道路地図、ツーリングマップ(東北 2輪車 1989年 5月発行 昭文社)では、国道121号が県境を越え、福島県の喜多方市へと続いている。峠には「大峠」の文字。峠前後は道が異常にクネクネ曲がって いるが、仮にも国道である。それに他に適当な道もない。東に白布峠(しらぶ)があるが、そちらは有料道路だ(当時)。何の疑問もなく、AX-1を大峠に向 けて 走らせた。 すると険しい、険しい。まるで未舗装林道のようだ。しかし、当時はまだバイクで走り回ってばかりいる旅をしていた。峠のトンネルでも立ち止ることなく、 休みなく峠道を走り通す。その日の内に東京の自宅に戻る積りもあったので、その後もバイクを走らせ続けた。結局、一日で549kmの走行となる。ついで に、その日は一枚の写真も撮らずじまい。それが後々に後悔となった。せめて大峠隧道の写真だけでも残して置けばよかったと。 |

| <新

道の大峠トンネル> 翌年(1992年)の9月14日、今度は買って間もないジムニーで再び米沢から大峠を目指した。ところが通行止の看板が立っている。仕方なくその日は八 谷鉱泉近くの空き地に野宿し、翌日新しく開通した大峠トンネルを抜けて帰宅した。この新道開通と引き換えに、大峠隧道(旧道)の米沢側は、その後ずっと通 行止となったらしい(今後も旧道の峠を「大峠隧道」、新道の峠を「大峠トンネル」で区別)。AX-1で越えた大峠は、現役最晩年の峠道であった。 調べてみると、大峠トンネルの開通は1992年8月だそうだ。タッチの差でジムニーでは旧道を通れなかったことになる。また、大峠トンネルの道 は「大峠道路」と呼ぶそうだが、以外にもその全線開通はつい最近で、2012年9月とのこと。福島県側の一部にまだ工事箇所が残っていたらしい。 |

| <米

沢盆地> 日本地図を眺めていると、米沢の地が奥まった所にある盆地であることが明瞭だ。山形県の酒田市で日本海に注ぐ最上川を遡ると、東の奥羽山脈と西の朝日連 峰に挟まれた内陸を南へと進み、遂に吾妻連峰を正面に見て行き止る。そこが米沢盆地だ。 米沢盆地の東方には奥羽山脈がそびえ、そこを板谷峠(あるいは栗子峠)で越えると太平洋側の阿武隈川水系へと出る。西方は朝日連 峰 と飯豊山地が並び立ち、その間を宇津峠(うつ)で越えると日本海側の荒川水系に出る。そして南方は、福島との県境となる吾妻連峰から、新潟との県境となる 飯豊連峰 へと続く高峰が連なる。そこを越えるのが大峠だ。宇津峠(旧道)の標高が約500mで、板谷峠は755m(車道の最高地点は約825m)。それらに対し、 大峠(大峠隧道)は約1,160mと高い。東西と南の3方を山々で囲まれた米沢盆地であったが、特に南面が険しいのであった。 |

| <大

峠以外の峠> 米沢方面から福島県へと越える車道の峠としては次の物が挙げられる。 ・白布峠(しらぶ) 標高1,420m、主要地方道2号・西吾妻スカイバレー、1973年開通 当初は有料道路だったか、現在は無料開放されているようだ。 ・金山峠(かねやま) 標高約1,100m、鷹ノ巣山林道、開通年不明 「金山峠」とは正式な名称かどうかは不明。古い米沢街道(桧原街道とも)の峠である桧原峠(ひばらとうげ、1,094m)の近くに位置し、「新桧原峠」 などとも呼ばれるようだ。 ・谷地峠(やち) 標高約970m、五枚沢林道(赤崩林道)・葡萄沢林道、開通年不明 「谷地峠」は仮称で、「赤崩峠」などとも呼ばれる。大峠より更に西に位置し、山形県飯豊町と福島県喜多方市(旧熱塩加納村)との境にある。 白布峠の道は裏磐梯から米沢に抜ける道で、沿道に温泉やスキー場、キャンプ場などの施設があり、いかにも観光道路の趣である。標高が高く冬期閉鎖が長 い。また、金山峠や谷地峠は林道の峠で全く一般向きではない。やはり冬期も通行可能な大峠トンネル(大峠道路)が最もポピュラーと いうことになるだろうか。 ところが今年になって「飯豊トンネル」なるものが開通したそうだ。以前からうわさは聞いていたが、谷地峠の更に西、飯豊連峰の主峰・飯豊山にもほど近い 位置だ。こんな所にトンネルが通じるものかと思っていたら、今年(2013年)の6月に大規模林道・飯豊桧枝岐線として開通したらしい。飯豊町と喜多方市 をつなぐ道で、 谷地峠の峠道に代わる存在とも言える。どんな道だか一度は通ってみたいものだ。 |

| 米沢市街(余談) |

| <米

沢市街> 旅の途中で米沢の市域に足を踏み入れることは多かった。中心街から少し南東に外れた最上川の側に立つホテルに宿泊したこともある。目の前に最上川の流れ が見 下ろせた。この辺りの上流部では、「松川」とも呼ばれるようだ。松尾芭蕉が「五月雨をあつめて早し最上川」と詠んだのは、もっと下流の今の新庄市付近であ る。日本三大急流の一つにも数えられる荒々しい最上川の姿はここにはなく、川堤に咲く桜も相まって、穏やかな雰囲気であった。 |

|

左手に見えるのは万里橋

|

さほど高くはない5階建てのホテルから市街方向を眺めてみると、遠く霞んで米沢盆地を取り囲む山並みが望めた。視界をさえぎる高層ビル群などはないよう

だ。 |

|

丁度桜の季節 |

米沢市街には米沢城の跡地を利用した松が岬公園がある。折しも春祭りでも

行っているのか、縁日の屋台などが並ぶ。昔懐かしい風景だ。周囲に上杉神社や春日神社があり、ふとした側に上杉謙信や後の名君・上杉鷹山(ようざん)の銅

像などが見られる。米沢が明治維新まで上杉家の領地であったことを、今でもうかがわせている。 米沢は米沢城を中心とした城下町として発展した。古くは伊達家の領地だったが、秀吉の時代に越後の上杉家がこの地に移封された。最初は会津をも含む高い 石高を領していたが、関ヶ原の後、家康により米沢のみに減封された。鷹山が「なせば成る なさねば成らぬ何事も 成らぬは人のなさぬなりけり」と詠んだ裏 には、後世までも続いた米沢藩の財政困難があるように思える。 |

| 米沢より旧道の途中まで |

| <桧

原峠との比較> 元の米沢街道である桧原峠へは、米沢の中心地よりほぼ真南へと進むが、大峠へは一路西へと大きく迂回し、最上川の支流・鬼面川(おものがわ)沿いに南を 目指す。鬼面川は米沢の西の郊外を北流し、米沢市街の北方で最上川に注いでいる川だ。桧原峠は最上川本流の源頭部に近いが、大峠は支流の上流部に位置する ことになる。この新旧2つの米沢街道は、米沢市街からから喜多方市郊外までのほとんどが別々のコースを辿る。 大峠は明治17年に隧道(現在の物ではない)が完成し、桧原峠に代わり米沢街道の本道となった。それまでは「路狭くして牛馬通せず難」(会津風土記)と 言われ、あくまで桧原峠に対する間道でしかなかった。 余談だが、今年のNHK大河ドラマは「八重の桜」で、幕末から明治期に生きた山本八重の生涯を描いた作品だが、会津若松の鶴ヶ城落城の後、八重は家族と 供に暫くの 間米沢に身を寄せていたようだ。籠城していた城から追われ、会津若松から米沢まで辿り着くのに、やはりこの時期、桧原峠を越えたのだろうか。 |

| <米

沢市郊外、道の駅> 米沢市街を離れた国道121号は殺風景だ。平凡な車道が続く。それでも大峠トンネルの新道が通じて間もなく、市街と峠の中間地点くらいに道の駅・田沢 「なごみの郷」ができた。山形・福島の県境越えの長い峠道にあって、一休みするには便利な存在だ。米沢市の観光パンフレットなども手に入り、重宝する。 |

米沢市街方向に見る |

|

| <入

田沢、簗沢> 道の駅付近から県境辺りまでは米沢市の入田沢(いりたざわ)という地名だ。市街地方面に「口田沢」の地名もある。この「田沢」が道の駅の名前になってい るようだ。尚、大峠隧道の直前では入田沢から簗沢(やなざわ)という地に入る。 <小樽川> 国道121号は鬼面川の左岸を進むが、この川は途中から小樽川と名前を変える。途中に大きな支流が流れ込んでいる箇所もなさそうだが、川の本流がそのま ま名前を変えるのだ。 <八谷街道> 国道121号の米沢市側は八谷街道とも呼ばれる。「八谷」は「やたに」と読むようだ。大峠に初めて隧道が通じた頃は、八谷新道などとも呼ばれた。この 先、新道 から旧道が分かれるが、その分岐より1Kmほど手前に、「八谷」の集落名が古い道路地図に見られる。その地名から来ているようだ。大峠の峠道の米沢側最初 の集落だったのであろう。宿場的な存在だったかもしれない。ただ、もう八谷には人家はなかったのではないだろうか。国土地理院の地形図には、その付近に神 社のマークだけが残る。桧原峠の米沢側の最初の集落は綱木(つなき、つなぎ)で、旧米沢街道の宿場であった。綱木集落は今も健在で、往時の宿場の雰囲気を 残す。八谷とは対照的だ。 |

| 米沢側の旧道分岐 |

| <旧

道分岐> 新しくなった国道121号の右脇を1車線の古そうな道が残っていて、その先でその道が本線と交差する。そこが大峠隧道への旧道分岐である。米沢市街から この分岐までを「八谷街道」、ここより大峠隧道の旧道を「米沢街道」、大峠トンネルの新道を「大峠道路」と表すらしい。 |

左手に旧道の跡 |

ジムニーが停まっている先に旧道が延びる |

この先、旧道は新道の下を通り、普洞沢を渡る 看板には下記のようにある 通行止迂回路案内 ●一般国道121号(旧道) 路肩欠損の為 全面通行止 制限期間(時間)= 平成7年8月8日〜当分の間(終日) (平成7年とは1995年のこと) |

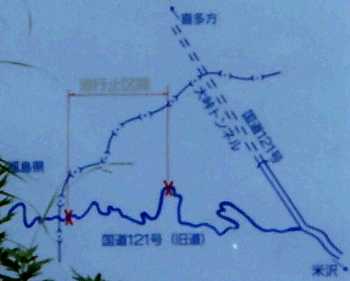

迂回路案内看板の地図 (撮影 1995. 8.18) (画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

橋の欄干には「普洞澤」とある この先、また新道の下を通って、本流の小樽川左岸沿いになる |

<分岐付近の様子> 新道は大きな橋で小樽川の支流・普洞沢(ふどうさわ)を渡ってその右岸沿いを遡る。橋の名は「普洞沢2号橋」。旧道はその橋の下を大きく回り込みながら 小さな石の橋で普洞沢を渡り、尚も本流の小樽川左岸を進む。 <通行止の看板> 旧道入口には通行止の看板が立っていた。大峠トンネルが通れるようになったのは1992年の8月だが、9月には通行止を示す物々しい看板が立っていたの を目撃している。新道開通と同時に旧道を通行止にしたようだ。 その後、何度かこの旧道入口を通過しているが、いつも通行止だった。この米沢側の通行止が一時的にも解除された時があるかどうか正確には知らないが、 1992年以降はずっと通行止だったのではないだろうか。 |

| 米沢側旧道を通行止箇所へ |

| <旧

道に入る> 通れない峠道ではしようがないので、1992年以降、米沢側の旧道には入ったことがなかった。その内、この通行止は解除される可能性がない気付き、それ では車で行ける所までは行ってみようと思ったのが2002年のことである。 |

| <路

肩に車(全くの余談)> それは暑い夏の真っ盛りで、この時期、こうした山の中などを走っていると、ハチが車内に入って難儀する。車が動いている内はいいのだが、止まると途端に 開け放った窓から何匹もハチが侵入して来る。車を停車させる度に窓を急いで閉め、車からの出入りも俊敏に行った。 旧道に入って間もなく、路肩に車が一台停まっていた。中に男性が一人、昼寝をしている。窓は全て全開である。悠然としたものだ。ハチなどの虫には頓着し ない様子である。仕事の合間、新道の喧騒を避け、静かな旧道で暫しの休息らしかった。 今年、山梨の自然豊かな地に越したが、覚悟していたものの、虫が多い。我々夫婦共々虫は大の苦手である。いつも網戸をしっかり閉め、隙間はテープで目張 りをし、いろい ろ対策はするが、それでも家の中に虫は入って来る。妻は虫取り網を持っている。別に昆虫採集の趣味はない。家に入って来た虫を捕まえる為の道具だ。蛾が一 匹飛んで いても、二人でお騒ぎする。私は殺虫剤スプレーをかざし、妻は虫取り網を振り回す。 この前、トイレで用を足していると(大きい方)、足元にムカデというかハガチというかゲジゲジというか、とにかく身の毛もよだつ気持ち悪い虫が這い回っ ているではないか。こちらは無防備な格好で、立ち上がることもままならない。とっさにトイレットペーパーを多量に取って、それでどうにかその虫を捕獲し た。風呂場の脱衣所でも同じような事態が発生している。 毒虫やスズメバチのような危険な虫は別として、他の何でもない虫に対しては、路肩の車中で昼寝をしていた男性のように、悠然と構えていたいのだが、なか なかそのような境地には至らずにいる、今日この頃である。 |

| <国道標識> 旧道は小樽川の谷間の左岸を行くが、徐々に谷間の高い位置へと移って行く。暫くは視界が広がらない。 国道標識とその脇に通行止の看板が立っていた。標識 のポストがやたらと長い。積雪時などの為か。この国道121号沿いには、元々からあまり国道標識は少ない。 通行止の看板には「路肩欠損のため」とだけあり、通行止期間は空白である。やはり、永遠の通行止らしい。 |

|

| <八

谷沢と天狗沢> 小樽川の上流部は東の八谷沢と西の天狗沢の2つに大きく分かれている。どちらが本流かは分らないが、どちらも県境の峰を水源に持つ。 旧道途中から左に林道が分岐し、それが小樽川沿いから行く行くは八谷沢沿いに遡る。 <八谷鉱泉(余談)> 古いツーリングマップ(東北 2輪車 1989年5月発行 昭文社)には、その分岐する林道終点付近に「八谷鉱泉」とあった。1992年にちょっと立ち 寄った が、その時は既に温泉場らしい建物などはなく、代わりに付近では鉱石の採掘が行われているようだった。その日は林道脇に見付けた空き地で野宿したが、どう やらそこは採石関係の作業場らしく、片隅に採掘関係の機械が置かれていた。翌朝は作業者が来ない内にと、そそくさと退散したのだった。 |

| 通行止箇所までの途中域 |

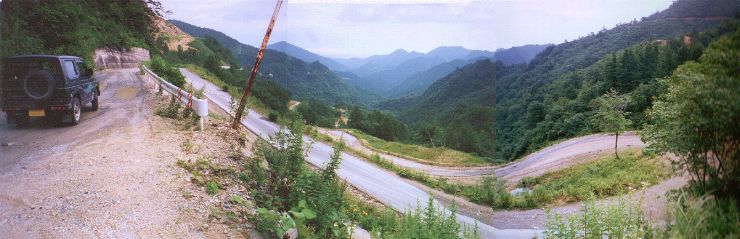

| <視

界が広がる> 道は高度を上げ、東方に小樽川本流の谷間が広がる(下の写真)。採掘現場なのか単なる護岸工事なのか、樹木が伐採されて開けた所が望める。作業道だろう か付近 を車道が走っていた。東の峰へと送電線が一筋延びて行く。この手前の谷の底には、川筋を八谷鉱泉への林道が通じている筈だ。 ところで、この旧道への旅をしてからも、既に11年が過ぎている。どうやら今では視界が広がる前にゲート箇所が設けられ、車ではこの辺りまでも入れない らしい。大峠の道から車は徐々に締め出されていくのであった。この時は、大猿倉澤橋の通行止箇所まで行けている。 |

|

| <天

狗沢沿いへ> 道は高みを行く。小樽川からその源流の一つである天狗沢沿いへと移って行く。しかし、明確には意識されない。常に道の左手に比較的大きな谷を望んでい る。 |

米沢市街方向に見る この辺りは天狗沢の谷沿いか? |

米沢市街方向に見る |

|

|

<明治百年造林記念碑> 途中、道の左手に大きな石碑が立っていた。大峠の開通記念碑でも立っているのかと期待したが、「明治百年造林記念碑」とあった。 明治元年は西暦で1868年である。それから100年となると1968年。その頃はこの旧国道も全盛期で、造林事業には充分と貢献したことだろう。しか し、 今ではこの石碑の所までも一般車は入れないようだ。 <大猿倉沢> 天狗沢には西から流れ下って来る「大猿倉沢」という大きな支流の川がある。「おおさるくらさわ」とは何だか舌を噛みそうだ。道は一路その川の上流部へと 大きく西へ迂回し始める。 |

| 大猿倉澤橋の通行止箇所 |

| <通

行止箇所> 大猿倉沢の左岸を直線距離で600m程も遡ると、やっとそこに橋が架かっていて、右岸に渡る。2002年にはそこが米沢側の通行止箇所であった。橋の 中ほどに通行止のゲートが設けられていた。橋の欄干には「大猿倉澤橋」と銘があった。益々舌を噛みそうだ。 |

|

|

大猿倉沢の右岸沿いに登って行く道

| 大猿倉澤橋より先の道を眺めると、枯葉が路面を多い、路肩の草木も生い茂るままに放置されている(上の写真)。アスファルトが剥がれ掛けている所もある。 人が入らなくなり、保守が行われなくなると、道はこのように変貌していく。通行止箇所の手前までは、狭いながらも普通の道であった。しかし、今頃はその道 も廃道化の一途を辿っているのであろうか。 |

|

|

通

行止箇所から少し引き返すと、大猿倉沢の対岸に大峠への道筋が望めた(下の写真)。あの先にどんな道があったのだろうか。 |

|

| 米沢側の旧道分岐から大峠トンネルへ |

| <旧

道分岐から大峠トンネルまで> 旧道を分けた後の新道・大峠道路は、小樽川の支流・普洞沢の右岸沿いをほとんど直線路のように進む。そして大峠トンネルの直前で左岸に渡り返す(多分、普 洞沢1号橋)。旧道分岐から大峠トンネルの米沢側坑口まで、僅かに1.5Km程だ。一方、旧道を大峠隧道までは、道路地図に11.6Kmの記載が見られ る。距離だけではなく、旧道が大峠隧道まで延々と細く曲がりくねった坂道が続くことを考えると、所要時間は10倍以上違うだろうか。 |

|

| <大

峠トンネルの米沢側> 大峠トンネルの米沢側坑口は、ドッシリとした安定感があるデザインだ。ありふれたトンネル形状ではなく、それでいてシンプルなのが良い。 このトンネルの凄さは、何といっても真冬に山形・福島の県境が越えられるようになったことだ。実際にも1993年の暮れに通ったことがある(下の写)。 大峠トンネル開通の翌年に当たる。この旅では大峠道路に入る直前、猪苗代湖畔でトラブルに遭い、ジムニーは瀕死の状態だった(車のトラブル・アイスバーンは恐い)。冬の大峠道路の路面に問題はなかったが、ジムニーに不安を抱えているの で、あまりスピードが出せない。かえって快適な大峠道路が恨めしかった。 |

|

道面上に掲げられているのは温度表示 この時は23℃ |

<坑口周辺> 大峠トンネル入口に向かって右側には、管理施設のような建屋があり、一方、 トンネル入口の左脇の奥には、普洞沢沿いにちょっと開けた場所があり、トイレもある休憩場になっている。夏などの観光季節には、出店も出ていたようであ る。 |

| 喜多方市側から峠を目指す |

| <福

島県側の峠道起点> 米沢街道は米沢と会津若松を繋ぐ道だが、大峠前後の峠道部分に限れば、福島県側の起点は喜多方市と言える。大峠より福島県側に流れ下る川は、ほぼ喜多方 市の南の外れで本流の阿賀川(あががわ)に流れ込む。阿賀川は、新潟県に入って阿賀野川(あがのがわ)と呼ばれ、新潟市で日本海に注ぐ、阿賀野川水系の本 流 に当たる。米沢街道は喜多方市街から先、会津若松市街までは、まだ約15Kmほどの距離を残しているが、大峠の峠道は喜多方市で終点としておく。 |

|

<喜多方市街(余談)>

喜多方市はこじんまりした街だ。米沢や会津若松が城を中心した武家の町に対し、喜多方市は商人の町といった感じを受ける。小さい町は、全体像を把握し易 く、道にも迷い難いので好きである。旅の宿泊地としても米沢や会津若松より好む。1度泊まった地は2度目からはなるべく宿泊を避けるようにしているが、そ れでも喜多方市街には過去に3度宿泊している。 喜多方と言えば喜多方ラーメンだ。ご当地名物はあまり食べることはしないのだが、喜多方に泊まった時一度だけ、ホテルから歩いて市街に出掛け、夕食を 採ったことがある。 |

| <余

談続く> 夕食にラーメンもどうかと思ったが、入った小さなラーメン店は、地元の人と思しき客で賑わっていた。地元の人達も好んで食べるのなら、これは本物だろう。 注文したラーメンは見た目にはごく普通だが、庶民的な値段で、とても美味しかった。 ホテルへの帰りの道すがら、夜の市街をそぞろ歩いた。商店街に間口の狭い小さな店が並んでいた。帽子だけを専門に売る店があった。ガラス越しに電球色の 淡い光に照らされた紳士向けの帽子が陳列棚に並んでいるのが覗けた。他にも傘だけを売る店があたっと妻が言う。喜多方は昔の懐かしさを残すほのぼのとした 町である。 |

| <余談続く> 喜多方市のキャッチフレーズに「蔵のまち」というのがある。「緑陰の道」な どと名付けられた石畳の道が市街地に整備され、軒を連ねた土蔵などを見ながらの散策に良い。 米沢や会津若松は、市街地やその周辺を観光するには名所・旧跡があまりにも多く、1日掛けても到底足らないが、喜多方市は1泊もすれば、街中の様子が大 体把握できてしまう。鉄道の駅一つとっても、会津若松駅や米沢駅に比べ、喜多方駅は、泊まった駅前ホテルの僅か2階の窓から、その全貌が手に取るように望 めた。旅先では宿泊地にある主要駅の改札周辺をよく散策し、駅ビルなどがあれば見て回るのだが、喜多方駅では散策の所要時間は1分で済んでしまう手軽さ だ。 |

|

| 喜多方市街から大峠トンネルへ |

| <市

街地近辺> 現在の大峠トンネルを抜ける大峠道路は、喜多方市の北の郊外に最後まで残っていた工事区間が完了し、市内より国道121号を真っ直ぐ行けば良いようだ が、以前は 県道333号がその区間を代行していた。だから、ややっこしかった。 |

大峠隧道に続く旧国道を分けた後 前方に見えるは県境の峰々 |

まず、大峠隧道へ続く旧国道と、大峠道路の新国道の2つが存在し、それに戸

惑った。新国道は市街の雑踏を避け東を大きくバイパスして設けられていた(左の写真)。その新国道を北に進むと、何と途中で道が行き止まった(下の写

真)。「米沢、熱塩加納(あつしおかのう)」の道路標識に従いそこを右折し、県道333号を暫く走ることになる。国道はどこに行ったのかと不安にさせられ

た。

尚、以前は大峠トンネルは米沢市と熱塩加納村との境であった。よって、一路、熱塩加納へ進むことは正しい。現在、熱塩加納村は喜多方市に編入されたよ うだ。 |

|

県道を峠方向に見る 以前は東(右)から来た国道121号がここで行き止まった 現在は西(左)へと国道121号が延びている |

|

県道333号は、喜多方市街を起点に、西に流れる濁川(阿賀川支流)から更にその支流の押切川沿いにと北に遡る道だ。現在、国道はこの県道と交差し、更に

西に膨らみつつ一筋に北の峠に向かう。以前は県道を進むと弥平トンネルの手前で大峠道路に接続していた。 |

| 県道333号で日中ダムへ寄り道 |

| <大

峠道路の未開通区間を県道で行く> 最近開通した区間は知らないので、ここでは県道333号を進む。国道121号との交差点を過ぎると、その先で以前は熱塩加納村の村域に入った。現在は喜多 方市熱塩加納町と呼ぶそうだ。 道の途中、西に県道383号が分岐する(下の写真)。旧熱塩加納村から谷地峠へ行く時などは、 この県道を使った。 |

県道383号側から見る 熱塩加納村を訪れた後、これから大峠トンネルに向かう |

|

|

現在の大峠道路は高みを快適に進むが、県道333号は川沿いに集落内を通って行く(下の写真)。 |

|

|

|

県道は大峠道路に接続して終わるが、その少し手前を更に川の上流方向に進むと日中ダムがある。押切川の上流部に架かるダムで、大峠トンネル方向より流れ

下って来た大桧沢がこのダム湖に流れ込んでいる。 |

|

|

|

ダムの堰堤近くから上を通る大峠道路に接続する道もあり、日中ダムへの寄り道はそれほど時間のロスにはならない。 |

| 県道333号から大峠道路との接続箇所へ |

|

大峠道路に未開通区間があった頃は、県道からは高速道路のインターチェンジのように大きくカーブする坂を登って、遥か上に通じる新道に接続していた。多

分、弥平トンネルと明ヶ沢第2トンネルとの間である。 |

見えているのは多分、明ヶ沢第2トンネル |

この先に弥平トンネルがある |

| 県道接続点から大峠道路を峠方向に少し進むと、日中橋が架かり、その先に弥 平トンネルを望む。ここは高速道路のように快適な道だ。弥平トンネルを抜けると、右手から日中ダムからの道を合し、日中トンネルに入って行く。 |

|

| 喜多方市側のトンネル群 |

|

大峠道路は、米沢側には大峠トンネル以外に小さなトンネルが1、2個ある程度だが、この喜多方側には多くの大規模なトンネルや橋を繋いで道が通じている。

右手に大桧沢の谷を望みなが

ら、右岸の山中を道が一直線に突っ切っている。日中トンネルの次は不動トンネルだ。 |

|

| <虹

のトンネル> 不動トンネル入口近くに控えめな看板が立っている。「虹のトンネ ル 7ヶ所 区間3km」とあ る。この不動トンネルから大峠トンネル手前の高倉トンネルまで、合計7つものトンネルが連続する。それを虹の7色に掛けて「虹のトンネル」と命名したよう だ。2番目の地蔵トンネルを除いて、それらのトンネルの入口を写真に収めた(以下の写真)。 |

入口左に「虹のトンネル」の看板が立つ |

不動と石楠花の間に地蔵トンネルがある |

|

ピンボケ |

|

|

|

「虹のトンネル」と名付けたからといって、こうして坑口を眺める限りには、何か特別変わった点はなさそうだ。それぞれ入口の手前左に、トンネル名とその長

さを記した看板が律儀に立っている。そういえば、看板の色が皆違う。ここが7色になっているという訳か。たった今気が付いた。地図によってはこの大峠道路

を「大峠レインボーライン」などと記している物も見掛ける。 虹のトンネルに続いて栃平スノーシェッドをくぐる。そして遂に大峠トンネルのお出ましだ。 |

|

| 大峠トンネルの喜多方側 |

|

トンネル手前の左側に僅かばかりの駐車スペースがある。「P この先大峠ト

ンネル ひと休みいかがですか」と看板が立つ。米沢側にある休憩所の方が規模が大きい。

この付近の標高は約690m。春のゴールデンウィーク休暇になっても、まだ路肩に多くの雪が残る。それまで 道の右手にあった大桧沢が、トンネル手前で道路の下を流れている。源流は大峠トンネルより西に位置する県境の峰々である。 |

| 喜多方側の大峠トンネル坑口 は、少し意匠が凝らしてある。それまで幾つもあったトンネルとはやはり貫禄が違う。ただ、個人的には米沢側の坑口の方が、やはりシンプルで好みである。 |

|

|

意匠が凝らしてある

| 喜多方側から旧道の大峠隧道へ |

道路標識ではまだ国道表記となっている 前方で国道459号と交差する |

以前の道路地図では、喜多方市の東には南北に並行して走る2本の国道121

号が描かれていた。大峠隧道に続く米沢街道と、大峠トンネルに続く大峠道路である。米沢街道の方が市街地の中心部に近く、大峠道路は更に東を迂回してい

た。両者は市街の北部で交差し、米沢街道は北東方向へ、大峠道路は北西方向へと分かれて行った。

最近の道路地図では、市街から大峠隧道に続く米沢街道は国道表記ではなくなったようだ。市街地内のほんの一部が県道16号に変わっているが、それ以外は 国道でも県道でもない。大峠道路の全線開通も関係しているのだろうか。かつて国道121号が大峠隧道を越えていたことは、こうしたところからも忘れ去られ ていくのであろうか。 |

|

喜多方市の郊外で新国道・大峠道路と交差した後、大峠隧道に続く旧国道沿いには通行止の看板が幾つか立っていた(下の写真)。大峠トンネルが開通してか

らのことである。それでも暫くは峠までは走れたのだが。 |

|

峠方向に見る

| <田付川> 大峠隧道への旧国道は田付川(たづき)沿いに進む。田付川は阿賀川の支流で、濁川よりも本の少し上流部で阿賀川に注いでいる。その意味でも大峠隧道と大 峠トンネル とはお隣同士だ。しかし、濁川は喜多方市街の西の郊外を流れているのに対し、田付川は市街地の中を貫流し、市役所なども近い。喜多方市街を起点とした峠道 としては、やはり大峠隧道の方が本筋と言えそうだ。 |

|

| <旧

米沢街道(余談)> 尚、大峠隧道より更に前の本道である米沢街道の道はどこを通っていたのだろうか。現在の桧原湖の北に位置していた桧原峠を南に下った米沢街道は、北塩原 村内で蘭峠(あららぎ)、大塩峠と小さな峠を2つ越え、その後、現在の国道459号沿いに西の喜多方に向かったようだ。しかし、本来の米沢街道は、米沢と 会津若松を結ぶ道である。どうやら現在の喜多方市街などは通らず、早々と南下、なるべく最短で南の会津若松市街に向かったようだ。その間の経路は複数存在 するらしい。 後の米沢街道である国道121号は、しっかり喜多方市街を通過して建設された。単に桧原峠に代わる大峠隧道というだけでなく、米沢と会津若松の途中で喜 多方を経由することも意図して、新しい米沢街道は計画されたのではないだろうか。 |

|

旧国道121号は、非常に素直に田付川に沿って大峠に向かう。現在の国道121号が、多数のトンネルや橋梁で遮二無二道路を真っ直ぐ通したのとは対照的で

ある。素直な造り方だが、その代わり道は狭くて曲りくねっている。 大峠の福島県側の地名は喜多方市の岩月町入田付(いわつきまちいりたつき)というようだ。古くは「岩月」と呼ぶ町か村があったことをうかがわせる。実 際、入田付村という村は存在した。喜多方市は最近も熱塩加納村などを吸収している。古い地名は残されて欲しいが、随分と長く複雑な地名になっている。 |

| 喜多方側旧道の通行止箇所 |

|

岩

月町入田付の根小屋(ねごや)という地区で、旧国道121号は車両通行止である。以前は脇を車がすり抜けられる程度のゲートだったが(下の写真)、どうや

ら今は完全に通行止のようだ。 |

|

現在は完全に通行止か?

|

このゲート箇所は、元は冬期通行止のゲート箇所だったのではないかと想像

する。ここを過ぎると、当然ながら人家はない。

1997年に訪れた時は、看板の通行止期間は「平成6年11月30日」とあった。平成6年は西暦で1994年で、もう過ぎた年のことだった。11月30 日とは、毎年の冬期閉鎖の開始日ではなかったかと想像する。 |

| 峠への登り |

|

大峠の喜多方側は、特に道の屈曲が多い。文献の言葉を借りると、「羊

腸とした九十九折になっている」とある。羊の腸がどんな物だが知らないが、確かに地図では道が小刻みに曲がりくねっている。そこを実際に

走ると、何度も同じようなヘアピンカーブが現れ、「ここはさっき走ったばかりじゃないか」と思わされる。 |

峠方向を見る |

喜多方市街方向に見る |

| <国道標識> 大峠隧道の道が旧道になってからも、暫くは喜多方市側から峠までは車で行けたが、それでもやはり道の荒廃は進んでいた。沿道の木々は生い茂り、狭い道が 尚更狭く感じる(上の写真)。 視界もあまり広がらず、周囲には見るべき物がない。国道標識などがあれば、わざわざ車を停めて記念写真である(右の写真)。 |

|

|

<路肩欠損> 草木が伸び放題というだけでなく、道自身の痛みも進んでいく。谷側の土砂が崩れ、路面の一部が欠損している箇所もあった(左の写真)。こうしてかつての 米沢街道は荒廃していくのか。 |

| 大峠の喜多方側 |

|

| <大

峠隧道の喜多方側坑口> 1997年に訪れた時は、坑口周辺に草が覆いかぶさってきていたが、それでもトンネル自体は充分通行可能な状態だった(上の写真)。喜多方側の坑口上部 には、「大峠隧道」と刻まれた表札もはっきり確認できた(下の写真)。 |

大峠隧道の看板 (撮影 1997. 8.11) (画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

右から左に「大峠隧道」とある |

| <隧

道手前> 隧道の手前には道路看板が掲げてあり、「山形78km、米沢 33km」とあった(下の写真)。この峠を往来する車は、この看板を眺めて米沢市街へと向かったのだろう。 |

|

|

| <通

行止看板> 道路看板の足元には、通行止を示す看板が立て掛けてあった(下の写真)。米沢側の通行止区間が地図で示され、具体的な期間は示されぬまま、「この先路肩欠損、落石のため当分の間 全面通行止」とあった。 既に国道121号の「旧道」と書かれているのが寂しかった。 |

|

この地図では米沢側の大猿倉澤橋から峠までが 通行止区間となっている |

| 大峠の米沢側 |

|

| <大

峠隧道の米沢側坑口> 米沢側は今にも草に塞がれそうな状態だった。それでもまだましだったようで、最近は土砂崩れも起こっているようだ。 大峠隧道を米沢側に抜けると、天狗沢上流部の谷が大きく広がる(下の写真)。この峠道随一の眺めだろう。その谷底へ下るヘアピンカーブが見えるが、それ は採石場への作業道らしい。地形図にはその道の先に「ろうせき」などと書かれている。 |

|

| <大

峠の米沢側> 右に採石場への道を分け、峠道の本線は谷の左岸の高みをそのまま進む(下の写真)。右下の谷底を望みながら暫く舗装路が続く。 |

|

| <大

峠隧道の米沢側の通行止> しかし直ぐに通行止である(下の写真)。コ ンクリートブロックと鉄パイプのゲートが道を阻んでいる。側に大きく「全面通行止」の看板。「この先当分の間落石のため」とだけある。結局「永遠」に通行止 のようだ。 |

|

| <ゲートの先> 通行止のゲートの先は道が2つに分かれている。どちらも荒れた未舗装路だ。右に僅かに下って行く方が、米沢市街へと続く峠道の本線である。元の国道もこ の時点で既に哀れな状態だった。今頃は見る影もないことだろう。 左へ少し登って行く道は、大峠の旧道にでも通じているのかと想像する。 |

道が2つに分かれる 右が本線 |

| 大峠の歴史など |

| <旧

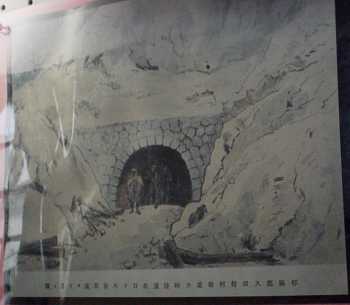

南会津郡役所> ある旅の途中、偶然に旧南会津郡役所を訪れた。その日は寒い冬の雨の日で、なかなか立ち寄る場所もないので、建物の中の観光なら雨に濡れずに済むという だけの 理由である。靴を脱いでの館内見学だが、暫く板敷きの廊下を歩いて見て回っていると、つま先が痺れるほどに冷たい。館内にはどこにも暖房らしき物がなかっ たのだ。これは長居は無理だ と悟った頃、一つの絵が目にとまった。どこかで見た覚えがある。見出し文を読むと「耶麻郡入田付村新道大峠隧道北口ヲ八谷新道ヨリ望ム図」とある (下の写真)。大峠隧道であった。 |

|

「耶麻郡入田付村新道大峠隧道北口ヲ八谷新道ヨリ望ム図」 「北口」とあるが、多分喜多方市側の「南口」 現在の大峠隧道より前の物 |

| <明

治期の大峠隧道> 旧南会津郡役所は確か旧田島町にあったと思う。大峠からは随分離れているが、会津地方と米沢を結ぶ街道として、関係もあるのだろう。この絵は何かの文献 で見掛け、随分と興味をそそられた覚えがある。しかし、その絵に描かれているのは、現在の大峠隧道ではない。明治17年に完成した道路のものだ。 <桧原峠から大峠へ> この隧道の開通により、それまで米沢街道の要衝の峠であった桧原峠の座が、大峠へと移るのである。桧原峠の米沢街道も、それまでの公道とはいえ、米沢側 の綱木の宿場までは牛が使えたが、その後は人の背で荷物を担ぐ険しさだった。それが、大峠に隧道が開通すると、運搬には馬車が使えるようになる。また、桧 原峠の米沢街道は桧原峠の他に、米沢側に船坂峠と綱木峠、福島県側に蘭峠と大塩峠、合計5つの峠があったのに対し、大峠隧道の新道には峠が一つである。峠 そのものの標高は桧原峠が1,094m、大峠隧道が約1,160mで、大峠隧道の方がやや高いが、道の勾配は新道の方が緩い。更に南向きの為、雪が消える 時期が20日ほど早いなどの利点も新道にはあった。 |

| <稜

線を越える峠(余談)> 米沢と会津地方との交通を阻む吾妻連峰は、西吾妻山の2,035mを最高峰に2,000m前後の高山を抱え、そこから西へ延びる県境となる稜線も 1,300mから1,500mに及び、屏風をめぐらしたように連なる。その稜線の鞍部に切り開かれたのが、白布峠から大峠に続く幾つかの峠であ る。 鞍部の中で一番低い所は 1,060mほどで、米沢側に流れ下る烏川の上流部にある。烏川の東隣には桧原峠から流れ下る綱木川が流れる。桧原峠の 1,094mは、この高い稜線上にあって、最も低い鞍部の一つを越えたと言える。大峠は、隧道こそ約 1,160mであるが、その上の鞍部の標高は 1,200mを越えそうだ。文献に大峠の標高を「1,200m」と記してある物があったが、これは隧道開通前の元の大峠のことだろう。 峠道を切り開くには、昔はやはり低い鞍部を選んで峠を通した。大峠の下に短いながらも隧道を穿ち、僅かでも道の標高を下げたのが、けなげに思えてくる。 それに比べ、後世に開通した大峠道路などは、鞍部も何も関係ない。都合の良い所に多くのトンネルと橋梁と、県境越えの長大なトンネルを造って、快適な峠道 を通してしまった。使う者にとっては便利この上ないが、どことなく味気ない気もする。 |

| <明

治期以降> 明治期より米沢街道の本道となった大峠を越えて、米沢・会津間の物資輸送が盛んになり、出羽三山の行者なども多数通行した。その陰で桧原峠は衰退の運命 を辿ることとなる。 旧南会津郡役所にあった絵には、「耶麻郡入田付村」とある。現在の「喜多方市岩月町入田付」であろう。開通当初は「八谷新道」と呼ばれていたことも分 る。暫くは桧原峠と区別する為に「米沢街道」とは呼ればなかったのだろう。 尚、「大峠隧道北口」とあるが、「入田付」ともあるので現在の喜多方市側の「南口」の間違いだと思う。他の資料からもそれがうかがえる。現在の大峠隧道 とは異なる一世代前の物だが、どことなく見た感じが似ているように思える。現在の隧道は向かって右側が山側になるが、そんな雰囲気も似ている。 |

| <昭

和期以降> 大峠の道は昭和10年(1935年)に自動車が通行可能となったそうで、この時に現在残る大峠隧道が開通したのではないだろうか。また、昭和28年 (1953年)には国道に昇格したそうだ。 現在の我々が思い描く普通の車道としての大峠は、1935年に始まって、大峠トンネルが開通する1992年までとなる。57年間、約半世紀。明治期から の峠道とすると108年間。峠道の寿命として長いのだろうか、短いのだろうか。それにしても、大峠は徐々に通行が衰退することなく、ほぼパッタリとその終 焉を迎えた。どこか潔い気もする。 |

|

|

|

22年前、バイクで一気に駆け抜けた大峠であったが、記録の一文字も、写真の一枚も残さず、しかもその直後に通行止となり、自分にとっては「幻の峠」に思

えていた。いつかまた越えたいと願いつつも、最近の状況をみると、それは絶望的である。しかし、今回、大峠に関する思い出を書き散らしてしまったが、それ

で

何となくすっきりした気持ちでもある。 最近の自分の体調を考えると、もうあまり長旅などには出られそうにない。会社を辞めて自由な時間が多くなり、まだまだ旅はしたいとの気持ちはあるが、旅 暮らしの全 盛期はとっくに過ぎてしまっている。喜多方や米沢の街も、二度と訪れることはないだろう。ここに大峠に関わる幾つかの旅を回想し、これで「幻の峠」にも終 止符を打とうと思う、大峠であった。 |

|

|

| <走行日> ・1991. 8. 3 米沢市→喜多方市 旧道 AX−1 (写真なし) ・1992. 9.15 米沢市→喜多方市 新道 ジムニー ・1993.12.30 喜多方市→米沢市 新道 ジムニー ・1995. 8.18 米沢市→喜多方市 新道 ジムニー ・1997. 8.11 喜多方市→米沢市 新道 (喜多方市側より旧道の峠まで行く) ジムニー ・2002. 8.13 喜多方市→米沢市 新道 (米沢市側から旧道の通行止まで行く) キャミ ・2006. 4.30 喜多方市→米沢市 新道 キャミ <参考資料> ・角川日本地名大辞典 6 山形県 昭和56年12月 8日発行 角川書店 ・角川日本地名大辞典 7 福島県 昭和56年 3月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2013 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト