| ホームページ★峠と旅★ |

太田部峠

おおたぶとうげ

(峠と旅 No.206)

天空の集落を抜けて埼玉と群馬を結ぶ峠道

(初掲載 2013. 2 25 最終峠走行 2012. 9.12)

(初掲載 2013. 2 25 最終峠走行 2012. 9.12)

|

|

|

太田部峠 (撮影 2012. 9.12)

手前は埼玉県児玉郡神川町(旧神泉村)矢納(やのう)

奥は同県秩父市(旧秩父郡吉田町)吉田石間(よしだいさま)

道は林道上武秩父線

峠の標高は770〜780m

(国土地理院の1/25,000地形図より読む)

峠部分の道幅は広く、側にトイレや休憩所の小屋が建つ

手前は埼玉県児玉郡神川町(旧神泉村)矢納(やのう)

奥は同県秩父市(旧秩父郡吉田町)吉田石間(よしだいさま)

道は林道上武秩父線

峠の標高は770〜780m

(国土地理院の1/25,000地形図より読む)

峠部分の道幅は広く、側にトイレや休憩所の小屋が建つ

| 序 |

|

太田部峠は一応埼玉県と群馬県を結ぶ峠道になっているが、峠は両県の境にはなっていない。埼玉・群馬の県境は東西に長く、東側のほぼ2/3は利根川及びそ

の支

流の烏川、更に支流の神流川(かんながわ)が境を成し、西側の約1/3は利根川水系と荒川水系を隔てる山々の稜線が境を形成している。太田部峠はちょうど

県境が川から山へと変わる転換点に位置するのだ。 太田部峠を北の群馬県方向に下ると、最後に神流川を渡るが、そこに架かる太田部橋が県境を越えている。一方、太田部峠より稜線上を西に約4Km行った所 にある土坂峠は既に県境である。太田部峠と土坂峠の間で、県境が川から山へと駆け上がっている格好だ。太田部峠はなかなか込み入った事情を抱えているので ある。 更に事態を複雑にしているのは、車道の峠が道路地図などで明確に記されていないことだ。元々、太田部峠という旧道の峠はあったが、後から開削された林道 は、旧道とはかなり異なったルートで稜線を越えている。ところが道路地図や地形図では、相変わらず旧峠の位置に「太田部峠」と記載しているものだから、稜 線越えの部分ではない別の所を車道の太田部峠と勘違いしてしまうのだ。私もその一人で、初めて太田部峠を越えた時は、まんまとだまされた。地形図ではまだ 旧道が点線で示されているので、間違うことは少ないだろうが、当時使っていたツーリングマップ(関東 2輪車 1989年1月発行 昭文社)やその他の道 路地図では、勘違いして当たり前の状態であった。 |

|

車道が稜線を越える所は、正式には峠の名前はないようだが、やはりそこが新しい太田部峠と考えたい。そこで、上に掲載した写真は、その部分を写したもので

ある。 ここで新たな問題が起きてきた。これまで私が使ってきたどの道路地図も、この車道が稜線を越える所は、旧吉田町の石間(いさま)地区と太田部地区の境 で、峠道の全ては吉田町に属していたのである。ところが最近の国土地理院の地形図を見ると、この峠は秩父市(旧吉田町)と神川町(旧神泉村)の境に変わっ ているのだ。市町村合併の折にでも、境界線が変更 になったのだろうか。このことは、このページを書き始めて、初めて分ったことで、やや驚き である。市町村境がそう簡単に変更されることもないだろうに。 太田部峠は、広大な関東平野の西辺で関東山地が正に立ち上がろうとする部分に位置する。こうした地形的特長が埼玉・群馬の県境をこの箇所で複雑なものに していると言える。峠部分の市町村境の謎も、こうした地形的事情が裏で大きく影響しているように思える。 |

|

太田部峠の厄介さは、道の名前にも及ぶ。元々、峠を越える林道は一本で、単純に「太田部峠林道」と呼んだようである。ところが後になって、峠の

西

に位置する土坂峠から、東の城峯山(じょうみねさん)方向へと、稜線に沿って貫通する「林道上武秩父線」(じょうぶちちぶせん)が開通した。これにより、太田部峠の前後

900mほどの区間は、上武秩父林道と名前を変えた。そして、元々の太田部林道は、石間側と太田部側の2つに分断され、それぞれ「太田部峠1号線」、「太田部峠2号線」と命名されるようになったようだ。 肝心な峠部分が上武秩父線という、あまり聞きなれない林道名で、何だかしっくり行かない。この「上武」とは、上野(こうずけ、上州、現在の群馬県)と武 蔵(むさし、武州、主に現在の埼玉、東京)を表し、埼玉県と群馬県の県境部分であることを示唆すのだろうか。太田部峠はちょっとした峠なので、「上武」と か「秩父」などと、あまり大仰な名前はそぐわないと思うのであった。 |

| 秩父市側から峠を目指す |

| 太田部峠を始めて越えたのは、1994年8月の夏季休暇のことで、

10日間の日程で東北方面を旅した時であった。ジムニーに乗って盛岡辺りまで北上したのだが、その旅の初日、まだこんな峠で道草を食っていたのである。そ

れでよくもまあ、東北くんだりまで旅ができたものだ。当時は、ひたすら車を走らせる旅で、1日の走行距離が長かった。それでそんなことも可能だったのだ。 代わりに、あまり周囲を見ていない。当時の太田部峠の記憶は、峠が分り難かったこと。道が稜線を越える部分は道幅が広く、側にトイレなどの小屋が並んで い たこと、太田部側に下った時に道を誤って行止りになったこと、くらいである。 |

| 今回は、いろいろと謎が多い太田部峠を現地でしっかり確認すべく、のこのこ

やって来た。わざわざ1泊を使って、太田部峠から西の志賀坂峠くらいまでに連なる峠群を旅する予定である。 県道(主要地方道)37号・皆野両神荒川線を皆野町方向から西へと車を進める。道は荒川の支流・赤平川(あかびら)に沿う。赤平川と言えば、志賀坂峠(し がさか) を源流とする川である。吉田バイパスが並走する付近からは赤平川の更に支流・吉田川沿いになる。旧吉田町の市街を抜けバイパスに合流すると、県道はセン ターラインがある立派な道に変わった。更に1.5Kmほど走ると、右に県道363号が分岐することを示す道路看板が出てきた。「太田部 石間」とある。また、「城峯山 12Km」と書かれた看板も見える。 |

右手に県道363号が分岐する |

ここが太田部峠への入口 |

太田部峠の南、石間側の道は、途中までは県道363号・石間下吉田線になっ ている。林道などのマイナーな道ではなく、れっきとした県道が分岐する為か、道路標識は完備で、迷わずに済む。また、城峯神社への参詣道にもなっているら しく、入口向かって右側に立派な神社の石柱が立つのが目印になる。ただ、城峯山や城峯神社へは、太田部峠よりもう少し東に通じる城峯林道を行く 方が近い筈だ。過去に一度その林道を越えたことがある。しかし、もういつのことだったかも全く覚えていない。他には「城峯山キャンプ場」とか「石間交流学習館 秩父事件資料展示」といった案内看板が並ぶ。 |

県道37号上を皆野町方向に見る |

|

| この太田部峠へ通じる道の入口周辺は、あまり人家が立込んでいる訳でもな く、比較的閑散としている。二車線路の立派な県道37号が、よそよそしく通り過ぎているばかりだ。 |

直ぐそこで万年橋が石間川を渡る |

|

そこから分岐する細い峠道は、丁度木陰に薄暗くなって尚更寂しい道に感じ

た。これが行く行くは峠の峰を越え、群馬県にも通じる道とは到底思えない。 つくづく峠道とは面白い存在だと思う。道路看板にはこの道の行き先を「太田部」と記してはあるが、「群馬県」とはどこにも書いてない。そんな寂しい峠道 を探訪し、実際に群馬県側にまで行き着いてみるのは、何か新しいことを発見したような、そんな楽しみもある。さて、太田部峠へと足を進めてみることにす る。 |

| 吉田石間へ |

|

峠道はまず石間川の左岸に沿って上流へとさかのぼる。道の名が石間下吉田線 であることからも分かるように、この付近の地名は秩父市下吉田である。川を挟んで対岸は上吉田となる。暫くは沿道に人家らしい人家は見られない。資材置場 や作業小屋のような建物があるばかりだ。石間川の狭い峡谷の中を進み、岩盤を切り開いたような箇所もある。 |

| 少し谷が開けると、道幅も広くなりセンターラインが出て来る。人家が点在し

始めた(右の写真)。下吉田の半根子集落と思われる。 一旦人家が途切れると、次にはこの道沿いでは一番大きそうな集落を過ぎる(下の写真)。道は既に下吉田から吉田石間に入っている。古くは石間村と呼ばれ る村があり、太田部峠の南側の道は、ほとんどがこの石間の地に属する。 「石間」の「いさ」は砂地を、「ま」は狭間(はざま)を表し、峡谷(谷間)が砂地であったことにちなむ地名だそうだ。川の名も石間川である。 |

|

商店もある |

石間村は江戸期から明治22年まで存続し、それ以後は大字名として残った。

最初は上吉田村、昭和31年からは吉田町に属す。そして現在は秩父市となり、旧石間村の「石間」の前に、旧吉田町の「吉田」が付いて、「吉田石間」と呼ば

れるらしい。ここでは単に「石間」と記しておく。 石間内の集落は、太田部峠付近を水源とする石間川沿いに集中し、上流側から半納(はんのう)、沢戸、中郷、漆木(うるしぎ)、沢口と続く。道路沿いに軒 を並べて商店もあるのは沢口だと思う。洗濯物も並び、生活感たっぷりだ。和む雰囲気である。 |

| 沢口集落を少し外れた所に、立派なトイレがあった。「石間沢口観光トイレ」 と看板にある。意外に思えた。こうした峠の旅で公衆トイレを目にすることは少なく、特に妻などは不自由することが多いのだ。この先、県道は途切れ、その後 を寂しい林道が引き継ぐばかりの道である。人で賑わう観光道路という感じはしない。城峯山への登山や石間交流学習館へ行く為の便宜だろうか。しかも、この 後も何度か こうした立派なトイレを目にすることとなった。設置の動機は分らないが、旅をする者にとっては有難い限りだ。 |

|

| 漆木から中郷へ |

|

沢口集落を過ぎると、狭い区間を通る。改めて石間川の狭い渓谷を思い知る。

沿道に「土石流危険渓流」と書かれた看板なども立つ。 右手に寺が出て来るとそこは漆木集落である。道の左右のそこここに人家が点在する。斜面を少し登った高台に構えられた家もある。 沢口、漆木と、集落内の道は狭い。しかしそれに続く中郷内は、比較的幅の広い道が続く。 |

| その広い道が一挙に狭くなる所に、石間交流学習館が立つ(右の写真)。道路

沿いに控え

めな看板が出ている。最近の地図では、「吉田石間交

流

学習館」と書かれていた。外見は学校風だ。跡地を利用したものか。「過疎化」という言葉が思い浮かぶ。 交流学習館を過ぎると、側に水車小屋を見掛けた (下の写真)。多分、実用的な物などではなく、小さな公園として整備された物のようだ。その反対側には石の階段を登った上に、神社の鳥居が見られた。確か 八 坂神社とあったようだ。 石間川の対岸の崖の上に、人家があるのが見渡せた(右下の写真)。なかなかスリリングである。しかし、その後もっと驚く物を目にすることとなるのだっ た。 |

|

小さな公園になっているようだ |

|

| 沢戸地区 |

|

中郷を過ぎると、次は沢戸の集落となる筈である。左手に背の高い標柱が立っ て いた。「沢戸中山間地域」とある。「中山間」というのが分らないが、とにかく沢戸の集落に入るのであろう。 |

| 標柱の直後、左手に分岐がある。その道は直ぐに石間川を渡り西の山の中へと

進んでいる。橋の手前に林道標識が立っていて、「林道 明ヶ平沢戸線 埼玉県」とある。明ヶ平は土坂峠に通じる県道71号上の集落だ。明ヶ平沢戸線は県道

363号と71号を東西に繋ぐ林道のようだ。 |

林道明ヶ平沢戸線の入口 |

|

沢戸集落に入ると、県道は一段と狭い道になる。しかし、そんなことに驚いて

はいられない。何やら前方に見える山の上の方に、人家らしき建物が確認できるのだ。 近付いてみると、なかなかの規模である。石間川を渡った対岸沿いから、見上げるような崖の上の方にまで、人家などの建物が点在している。ここが沢戸集落 の中心地になっているようである。 |

「地すべり危険箇所」の看板が立つ |

|

| それにしても、随分と険しい地形に集落が築かれたものだ。石間川を渡ってそ の集落へと続く橋が2箇所ほど架かっていたが、車が入れる道かどうか、疑わしいほど狭い。その橋の先を覗いても、車を乗り入れたら二度と戻っては来られな いのではないかと思える急坂が待っている。 |

|

|

|

| 沢戸の分岐 |

| 沢戸区集会所から100m余りで、右方向に大きな分岐が現れる。直進する道

は狭く、右に分岐する方が本線の道に見える。何より、右への道には大きな鳥居が構えているのだ。その分岐には看板が完備で、直進は沢戸、右折が太田部とあ

る。右折して鳥居をくぐるのが太田部峠への峠道になる。 尚、直進する道は、先ほどの崖の上の方に見えていた沢戸の建物の方へと回り込めるようだ。入口に立つ林道標識には「林道 石神沢線」とある。地図を見る 限 りでは、車道としてはどこにも通じていない。 車道としては行止りでも、石間川の本流は直進方向である。その奥に昔ながらの太田部峠が位置する。よって、峠道の旧道も、そちらの方向に存在したのでは ないかと想像する。 |

|

|

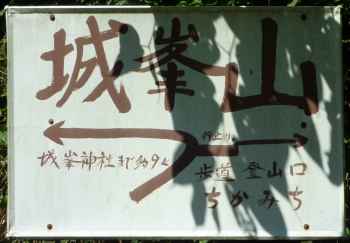

現在の車道の峠道は、ここより少し東の方向に迂回して峠を目指す。その東の

先には城峯山や城峯神社が位置する。大きな鳥居は、そのことを示している。分岐には看板が多く並び、「城峯山登山道」とか「城峯山キャンプ場」などと案内

もある。

|

|

分岐に立つ看板 (撮影 2012. 9.12)

| 鳥居をくぐる道には、「林道 太田部峠線 巾員3.0〜4.0m」と林道標

識がある。これは古い物だろう。現在は「太田部峠1号線」ということになる筈だ。 直進が石神沢線、右折が太田部峠1号線で、どちらも林道である。すなわち、県道363号はほぼここが終点という訳だ。県道37号に面する入口から、ざっ と 5〜6Kmほどの距離だった。 |

|

| 城峯山への分岐 |

| 鳥居のある車道の峠道へと進む。ここから先は半納と呼ばれる地区に なるものと思う。道は城峯山方向から流れ下る石間川の源流の一つとなる沢に沿って登って行く。これまでの県道とは異なり、勾配がややきつい。沿道には業者 の建物はあるが、まだ人家は出てこない。高さ制限3.5mを示す道路標識が立っていた。この先、トンネルなどない筈なのだが。 |

| 沢の右岸沿いを500mほど遡ると、道は左へのヘアピンカーブを曲がって沢

から離れて行く。そのカーブの途中で沢の上流方向に分岐がある。ここでも案内看板が充実していて、沢沿いの道は城峯山へと続く。但し、車道は直ぐに行止り

となる

ようだ。行止りからは歩道の登山道が始まっていて、それが「ちかみち」になっていると看板にある。 |

|

|

峠道をそのまま進む方向にも「城峯神社まで約9K」とある。太田部峠を越えた先で、城山方面へと車道が通じている。そのことを指しているらしい。 分岐する道路の右脇に木柱が立っていて、「城峰 沢」とあった。それが沢戸の分岐付近で石間川に注いでいたこの沢の名前らしい。「峯」ではなく「峰」の字を使っている。 |

|

|

| 分岐する道とは反対側に、低い茶色い標柱が立っていて、白い文字でここでは 「0.5km」とだけ記してあった。この後も「1.0km」とか「1.5km」と出てくる。大きな鳥居があった林道起点からの距離を示しているらしい。林 道のキロポストだ。 |

道の反対側に0.5kmと書かれた標柱が立っている |

|

吉田観光イラストマップ (撮影 2012. 9.12) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

マップの峠付近 (撮影 2012. 9.12) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 半納集落へ |

| 城峯山への分岐を過ぎ、道は沢沿いを離れ山の斜面を登って行く。この道の行

き先にある人家が見えてきた(右の写真)。半納の集落だろう。随分と高い所に家がある。 しかし、そんなのは序の口であった。1.0kmのキロポストを過ぎ、半納の人家近くを過ぎる時、左側の車窓からすごい眺めが飛び込んできた(下の写 真)。多分、沢戸の集落である。県道から見えた家屋はほんの一部で、それよりももっと上に家屋が密集して建っていたのだ。 |

半納の集落だと思う |

|

沢戸集落 (撮影 2012. 9.12)

| 太田部峠の道はこれで2回目なのだが、この景色には全く覚えがない。天候でも 悪くて見えなかったのか、脇目も振らずに通り過ぎていたのだろうか。ちょっと大袈裟だが、「天空の集落」とでも呼びたいくらいだ。こうした山の上の集落で は、四国の徳島県(東 山峠で少し紹介)や長野県飯田市の下栗(しもぐ り)集落などが知られている。それらに比べると規模は小さいが、それでもなかなかの景観だ。予期せず出会った眺めなので、尚更感動ものである。 |

|

半納地区の中では最も人家が集中していると思われる箇所に差し掛かる。20

戸程も家々が集まっているだろうか。ここもどこか他の離れた場所から眺めると、空に浮かんだ集落に見えるのかもしれない。 眺めは感動的だが、ここでの暮らしはそれなりに大変なことだろう。集落と外界を繋ぐ道は、一本の林道である。山の上では雨や風などの影響も大きい筈だ。 最近、東京から山梨県のとある住宅団地に引っ越した。大規模に山を削って造成された土地である。周辺より100m近く高い。そこから見渡す山々の眺めは良 く、毎日観光地に来ているような気分だ。しかし、ひとたび雪が降ると、日陰などにはいつまでも氷のように固まった雪が残り、ほとんど根雪状態と化す。吹く 風は強くどこか恐ろしげである。これで台風でも来た日には、どうなることかと、今から心配でならない。 |

| 半納集落内の分岐 |

| あらかたの人家を過ぎた先で、ほぼT字路に近い分岐がある。左手に半納集会 場の建屋と確かここにもトイレがあったと記憶する。「城峯山登山道 指導標案内板」も立っている。分岐を右に行くのは、直ぐに車道が行止り、その先で城峯 山への登山道が続いているらしい。一般の道路地図を見ると、車道は分岐から200m程延びていて、その沿道にも半納地区の人家が点在しているようだ。 |

|

城峯山登山道 指導標案内板 (撮影 2012. 9.12) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

そちらにも人家が見える |

|

一つ前の、城峰沢沿いを行く道の分岐にあった看板と同じような物がここにも

あった。崖沿いに作られた車庫の波板の外壁に取り付けられている。手作りの味わい深い看板である。城峯山は「是より約2800米」とある。神社へは車道経

由で約8kだそうだ。 尚、「城峯山登山道 指導標案内板」によると、こちらの登山口は「半納登山口」と呼び、城峰沢沿いから始まるのは「男衾登山口」だそうだ。「衾」は「ふ すま」と読み、「男衾」は「おぶすま」と読むらしい。 |

| 分岐を左方向に進むと直ぐに1.5kmのキロポストを過ぎる。左手に半納の

人家の屋根を見下ろしながら進む。右手の山の方へと歩道が始まっていて、「半納・堂の尾根」と矢印看板があった。詳しくは知らないが、秩父困民党に関わる

史跡があるらしい。確か、「日本百名峠」の編者・井出孫六(いでまごろく)氏に、秩父困民党に関した著作があった。 今度は左手の車窓から再び沢戸の集落が見下ろせる。先程より一段と高い場所からの眺めである。その景色を最後に、沿道からは徐々に遠望が失われていっ た。 |

|

|

再び沢戸の集落 (撮影 2012. 9.12)

| 半納集落以後 |

| 右手に石の階段があり、そこにも「半納・堂の尾根」とあった(右の写真)。 沿道に人家はほとんどなくなり、倉庫や車庫の建物が僅かに点在するばかりとなる。 山の斜面を切り開いて、僅かな畑が耕されていた。その向こうに、太田部峠の南側に広がる山々が覗いた。 |

|

|

手前には小さな畑が耕されていた |

| 2.0kmと書かれたキロポストを過ぎると、間もなく道は林の中へと入って行 く。右手に未舗装路の分岐があるも、遮断機が降り、通行止であった。道は大きく、小さく屈曲し、杉木立の中を迷走する。方向感覚も失われた。2.5kmの キロポストを確認した直後、一つの沢の源頭部を横切る。太田部峠直下に流れ下る沢だと思う。 |

|

2.5kmのキロポスト付近 この先で沢の源頭部を横切る 太田部峠から流れ下る沢だと思う |

| 上武秩父林道に接続 |

| ぐるぐる走り回っている内に、ひょっこり広い場所に出る。上武秩父林道に接続 したのだ。直進は上武秩父林道を西の土坂峠方面へ、右にカーブするのは、上武秩父林道を東の城峯山方面へと進む。 |

|

上武秩父林道に乗る (撮影 2012. 9.12)

直進は土坂峠方面

直進は土坂峠方面

|

上の写真とほぼ同じ場所 (撮影 1994. 8.11)

ここを峠と間違いそうになる

ここを峠と間違いそうになる

| 手前にある古い看板には、左に「林道」が分岐し、ほぼ直進が「太田部」とあ る。しかし、実際は右にヘアピンカーブで曲がるのが太田部への道である。古い物の先にある新しい道路看板の方が正確だ(下の写真)。 |

|

新しい道路看板 (撮影 2012. 9.12)

土坂峠方面に見る |

太田部や城峯山方向に見る |

|

上武秩父林道から太田部・城峯山横行を見る (撮影 2012. 9.12)

左が上武秩父林道の続き、右が太田部峠1号線

左が上武秩父林道の続き、右が太田部峠1号線

|

やや下っている |

| 旧峠はどこに |

|

元々の峠の位置が分り易いのは、国土地理院の地形図である。地図閲覧サービス 「ウォッちず」(http://watchizu.gsi.go.jp/index.html)の検索画面で、地名に「太田部峠」と入れて検索すると出て 来る。城峯山から西の土坂峠に至る山稜を越える峠だ。地形図では旧道も点線で示しているので、その点線が山稜を越える部分が太田部峠ということになる。そ れからすると、この林道が合流する地点から北に約100mの所に旧太田部峠がある筈だ。 |

| 旧道は峠の南側で上武秩父林道を横断している。その箇所は太田部峠1号線が

接続する部分から西へ100m程進んだ地点だ。近いので、車で少し上武秩父線を走ってみた。しかし、杉の木が林立するばかりで、踏み跡のような道さえ見付

からない。太田部峠の旧道は、既に自然へと帰ってしまったのか。 文献によると、太田部峠は石間と太田部を結ぶ古くからある峠で、城峯山と父不見山(ててみずやま)の山稜を越える。標高800m。新編武蔵(風土記)に 「村(旧石間村)の西を登ること凡一里余にして、絶巓村界にて、太田部へ下ること十八町許、道幅凡二尺」とあるそうだ。その歴史ある峠道も、草木に埋もれ てしまったのか。 |

この辺りで旧道が交差するのだが |

| 上武秩父林道を太田部峠へ |

太田部峠1号線接続方向を振り返る (撮影 2012. 9.12) |

現状では旧道ははっきりしないが、元々の峠の位置は地図上で明確である。肝 心なのは、車道の峠はどこになるかということだ。当然ながら車道が山稜を越える箇所が峠である。太田部峠1号線の接続部から上武秩父線を東へ500m程進 むと、車道が山稜を斜めに横切る。名前は別として、そこが峠であることは確かである。 |

| 上武秩父林道を車道の峠へと進む。元々この道はひと繋がりの太田部峠林道で あった筈だ。旧峠から東に連なる山稜の南側にほぼ沿って、それ程勾配もない道が続いている。左手が山、右手が石間川の源頭部の谷である。 |

|

| 峠に到着 |

|

太田部峠 (撮影 2012. 9.12)

太田部方向に見る

右側に小屋が並ぶ

太田部方向に見る

右側に小屋が並ぶ

| さすがに峠には見覚えがあった。山稜を斜めに横切っているので、道はなだらか であり、空が明るい。峠前後の道に比べアスファルトの道幅がやたらと広く、その側の木陰に屋根が低い小屋が並んでいるのも覚えていた。 |

|

太田部峠 (撮影 2012. 9.12)

石間方向に見る

石間方向に見る

|

ここが林道の峠であるが、正確には名前がない。いろいろな地図や看板を見ても、ここを「太田部峠」と記している物は見付かっていないのだ。しかし、旧道に代わって開削された(旧)太田部峠林道の峠である。「新太田部峠」と呼んでも良い存在であることは間違いない。そこで、いつもの

ように、「ここは太田部峠だ」と勝手に決め付けてしまう。旧道の痕跡さえ見付けられない今、太田部峠も世代交代は止む無きところであろう。 |

|

|

| 峠に立つ看板や小屋 |

|

小屋が並ぶ (撮影 2012. 9.12)

左手はトイレ、右手は休憩小屋

左手はトイレ、右手は休憩小屋

|

以前来た時は、もう少しきれいだったかもしれない。峠の脇に建つトイレも休

憩小屋も、現役だった気がする。しかし、現在はあまり近付きたくない存在だ。 小屋の前には幾つかの看板が並ぶが、こちらも傷みが来ている。吉田(町)観光イラストマップは、ここでは左を北にしたマップとなっている。そんな変則的 な地図である為か、現在地が間違っていて、手書きで修正してあった。男衾登山口への分岐にあったマップと内容がほぼ同じで、特に注目すべきことはないよう である。 |

吉田 観光イラストマップ (撮影 2012. 9.12) 左が北であるのに注意 (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

左が北であるのに注意 |

| 上武山地のことなど |

|

この峠は暗い感じはしないが、景色は全く広がらない。道の両側に高い木々が

立ち並び、視界をさえぎっているのだ。それでも北の群馬県方向を見ると、木々の間を通して、明るい空がのぞく(右の写真)。山に分け入って数10mも進め

ば、神流川が流れる群馬県側の景色が広がるのかもしれない。

太田部峠が越えるこの付近の山々は、上武山地(じょうぶさんち)と呼ばれるそうだ。西の二子山(ふたごやま、1,166m)を最高点に、父見山、塚山と 東西方向に主稜が続く。峠で言えば、ほぼ志賀坂峠から東の範囲となる。志賀坂峠よりもっと西方向にも山稜が続くが、そちらは多分、関東山地の範疇であろ う。関東(群馬、埼玉、東京)と甲信(長野、山梨)の境をほぼ南北に連なるのが関東山地である。その関東山地の三国山(群馬、埼玉、長野の界)付近から東 へ派生した山稜の、二子山付近から東が上武山地という訳か。 |

|

| 太田部峠は上武山地を越えているが、上野国と武蔵国の境ではない。それどころか、地図によってはどこの市町村境でもなく、単に吉田町の石間と太田部との境 でしか なかった。しかし、最近の地図を見ると、この車道の峠はほぼ秩父市と神川町との境となってる。以前の地図に示された市町村境(元は吉田町と神泉村との境) はもっと東に位置 し、現在の上武秩父林道から太田部峠2号林道が分岐する辺りにあった。それがいつの間にやら、林道の峠にまでずれて来たようである。この付近は、群馬・埼 玉の県境も複雑だが、その煽りか何か知らないが、市町村境も込み入った事情があるらしい。 |

| 神川町に下る |

|

峠から東の神川町へと下る。場合によっては吉田町太田部である。市町

境を示す看板などどこにも見当たらない。やはり市町境が移動して来たなどと、にわかには信じられないのだった。 道からの視界は相変わらずない。ただ、峠の手前までは左側が山、右側が谷であったのが、今は左側が谷、右側が山となっている。稜線を越えたことは間違い ない。 |

| 道は上武秩父線の続きである。峠から城峯山へと連なる山稜の北側を、付かず

離れず進んで行く。下ったかと思うと少し登り、また下る。 この地は神川町の矢納(やのう)と呼ばれる。上武山地の北側の傾斜地に位置する。それでも埼玉県である。北は神流川を境として群馬県と接する。西は太田 部、南は石間と皆野町との間に境を成す。石間には半納と呼ばれる地区があるが、同じ「納」の字を使っているのは偶然か。 文献には矢納は「石間峠、奈良尾峠、風早峠を隔てて吉田町・皆野町に接す」とあるのだが、この3つの峠は全て皆野町との間にある。 |

|

| これは推測だが、現在の石間峠は林道城峯1号線が城峯山の東側で山稜を越える 所を地図は指していたが、城峯山の西側に車道が通じ ない山道が通っている。それは矢納から登り、石間との境を越え、矢納へと下っている。これが本来の石間峠ではないかと思うのだった。 |

| 2号線の分岐 |

|

峠から500m程来ると、Y字の分岐に出る。右が上武秩父線の続きで、看板

の行先には矢納、城峯山とある。左は林道太田部峠2号線が始まっており、行先は太田部になっている。この分岐は3つの道がほぼ等しい角度で交わる三岐の形をしていた。 以前の道路地図では、この分岐から城峯山方向が神 川町(旧神泉村)であった。しかし、この分岐の近辺にも市町村境を示す物は見当たらない。 |

左は城峯山へ、右は太田部峠へ |

|

|

|

| この分岐にはいろいろな看板や標識が並んでいる。これまでも時々あったのだ

が、「この道は林道です 通行注意」と書かれた立て看板が幾つも立っていた。 ところで、ここまで来た道の方へは、「秩父市吉田」などと案内されているが、ある矢印看板には「太田部峠」と出ていた。矢印の指す方向に太田部峠がある よと 言っている訳である。やはり車道の峠を暗黙の内に太田部峠と呼んでも良さそうである。 |

|

左奥が太田部峠方向 |

右手奥が太田部方向 |

太田部峠とある |

なかなか味わい深い林道標識 |

| 太田部峠2号線を下る |

| 分岐から太田部峠2号線に入る。林道入口には終点の林道看板があり、よって

麓側が起

点となるらしい。これからは概ね左手が山側、右手が崖側で、少し西に戻るように進む。 西に戻る途中で神川町と秩父市との境を過ぎ、更に旧道の峠道を横切る筈なのだが、沿道に注意していても、それらしい看板や、道の痕跡などは見当たらな かった。 視界のない林の中を下る。途中でキロポストがポツンと立っていた。「4.0km」とある。麓を起点とした太田部峠2号線の距離を示しているようだ。ここ はもう秩父市に入っていてもよい位置だ。 |

|

|

|

|

道は一度大きく反転し、ほぼ東へと向きを変える。左側が谷側となる。大きな

九十九折りで一気に高度を下げているのだ。 |

| 右に小さな分岐が出て来る。車が入れるかどうか分らないような狭さだ。地図

上では東の矢納方向に進むも、途中で道は途切れている。 その分岐を過ぎると、道はほぼ北に方向を転じて下る。沿道は殺風景で、見るべきものがないのが寂しい。 |

|

| 太田部楢尾地区へ |

| 石間側はいろいろ景色もあって楽しい道だったが、太田部側は何も楽しまない内 に集落に着いてしまった。道が一本、右に分岐している。道路看板にはその方向に「矢納」とある。前出の森林管理道の看板からすると、その道は「矢納楢尾 線」と呼ぶらしい。 |

前方右に林道矢納楢尾線分岐 手前右にも人家へ続く道が登っている |

右は矢納へ林道矢納楢尾線 左は太田部峠2号線の続きを国道462号へ |

|

沿道には車庫や「ふれあい掲示板」などがあるが、あまり人家は見られない。矢 納楢尾線沿いや、その林道分岐の手前右に登る道があるが、そちらに人家がるようだ。面白いのは、その道の入口近くの擁壁に、長細い木の板が立て掛けてあっ て、「このうえ100米 ××さん宅 楢尾」と書かれていた。この楢尾を訪ねて来る者への配慮のようだが、確かにこうした案内がないと、目的の家が見付け られないのかもしれない。 |

| 分岐の手前、左側を見上げると、椅子とテーブルが並び、ちょっとした休憩所 が設けられてあった。楢尾地区のささやかな園地である。テーブルの向こうには「太田部楢尾地区」と書かれた看板が立っていた。 |

奥の看板に「太田部楢尾地区」とある |

| 太田部峠線の起点 |

|

楢尾の分岐を過ぎてからまた暫く何もない道だ。太田部峠の太田部側は最後ま で視界のない林道である。橋を渡った先でT字路に突き当たる。 |

| T字路の手前、左側に少しの空き地があり、ここにもトイレがあった(右の写

真)。しかし、古くからある物のようだ。石間にあった洒落たトイレとは異なり、ブロック積みだ。 ここには峠方向を向いて大きな林道看板が立つ(下の写真)。「太田部峠線」とあり、1号と2号に分かれる前の物だ。ここに看板があるからには、ここが 起点だったのだろうか。その右隣には、「ロケット発祥の地 秩父市」と題した、秩父市の観光案内の看板が立つ。この地名はまだ「太田部楢尾」のようで、板 の看板が 立っていた。 |

|

「太田部峠線」とある |

|

| T字路を左に行くのは、林道標識では「太田部線」とある。「太田部峠線」ではない。起点とも書かれている。右に行くのが本線で、 太田部峠2号線の続きだ。国道462号に出るにはこの右の道を行く。 |

| 太田部 |

| T字路の真正面に道路看板があり、左は「学校の先 行き止まり」とあり、右

が「鬼石 R463」(462の間違い?)とある。これなら迷わずに済むが、始めて来た時はこんな看板はなかたっと思う。誤って左に進んでしまったのだ。

このT字路の後、また

分岐があるのだが、それと間違えたのだ。迷走した上、袋小路の行止りと分り、戻って来た覚えがある。 しかし、その行止りの地域こそが、実は太田部の中心的な土地なのであった。地図には上、久保田、北、相見、古指(こざす)などといった地区名が見られ る。 |

|

| 文献によると、「太田部」とは屯倉(みやけ)に属して官田を耕した部民称で、

その存在がこの地名の由来と考えられるそうだ。江戸期から明治22年までは太田部村という村があった。はじめは幕府領、明治3年からは旗本松平氏の知

行。明治

7年には小学校が開設されている。明治22年からは上吉田村の大字となり、昭和31年には吉田町の大字となる。現在は秩父市になって吉田太田部と呼ばれる

ようだ。昭和22年には太田部中学校も開設されたが、昭和43年に吉田中学校に統合されている。中学生は吉田町の寮に寄宿して学んだようである。このよ

うに行政区は吉田町であったが、経済、文化、通婚等では群馬県との繋がりが強かった。 また文献には「太田部峠道開削中」とあり、当時まだ太田部峠林道は開通していなかったようだ(文献の発行は昭和55年)。その頃の交通は、太田部から一 旦神流 川沿いに出て、上流側の土坂峠を越えるか、あるいは下流側の城峯山を越えて、再び吉田町に入ったそうだ。なかなかの大回りである。 現在は太田部峠林道が開通し、直接旧吉田町の石間へと越えられるようになった。しかし、それ程利用されているような峠道には見受けられない。やはり太田 部は群馬県側との結び付きが強いせいだろうか。また、過疎化や少子化も気になる点だ。 かつて一度迷い込んだ太田部集落ではあるが、もうその時の様子は全く覚えていない。今回は寄り道しなかったが、機会があればまた一度訪れてみたいもの だ。 |

| 県道331号へ |

刈った草が路面に散らばっている |

T字路を右へと進む。そちらが神流川沿いの国道462号へ通じる道となる。

それにしても、太田部の中心地から直接国道に出られないのも、不便なことだろう。太田部の住民は皆この道を使うことになる筈だ。 道は太田部峠2号線の続きだと思う。右手に川を見て下る。多分、太田部川だと思うのだが、地図に記載がない。 沿道には人家は皆無である。狭い谷を下る。沿道の草刈作業が行われていた。太田部集落の生命線となる大事な道である。 |

| T字路から500m程で右に分岐が出て来る。ここで林道は県道331号・太 田部鬼石線に接続する。直進は県道になり、神流川に出て太田部橋を渡り国道に接続する。右折は直ぐに太田部川を渡り、ほぼ神流川右岸沿いを旧鬼石町(おに しまち)方向へと進む。この時は、鬼石方向は通行止になっていた。 |

直進は県道を太田部橋方向へ 右折は県道を矢納方向へ |

|

県道との接続点から峠方向に見ると、道の右側に林道標識が立っている(左の

写真)。林道名は「太田部峠2号線」。また「起点」ともある。 林道標識と同じ側に、草に埋もれそうになって記念 碑が立っていた(下の写真)。詳しくは見なかったのだが、林道開通の記念碑か何かだろうか。 林道が県道に接続するこの地点に立つ道路標識(左下の写真)が示す通り、太田部集落にはこの林道を奥の方に進むことになる。太田部峠林道が太田部峠に開 通する以前、既に太田部集落に通ずるこの車道はあったと思うのだが、なぜここが林道起点となるのか、疑問が残った。 |

峠方向に見る |

|

| 県道から国道へ |

| 林道から県道に乗り継ぎ、国道を目指す。直ぐに二車線路となり、人家が一軒

ポツリと建っていた。 ここに来てやっと開けた感じの道になった。これから向かう神流川は、下流にある下久保ダムによって堰き止められた神流湖の上流部に当 たり、道が高所に築かれている。それもあって、神流川に近付くに従い、見通しが良くなるのだ。 |

|

|

|

|

県道になってからも、沿道にはほとんど人家を見ない。国道まで1Km程の距 離があるが、その間にほんの数軒である。 |

| 太田部橋 |

| 太田部峠の太田部側の道は、最後に良い景色を用意しておいてくれる。神流川 を渡る太田部橋からの眺めである。多分、下久保ダム の建設に伴い、この橋も架け替えられたのであろう。非常に高い所を渡っている橋だ。だからこそ橋上から眺める神流川は壮観である。高所恐怖症の気があるの で、やや恐怖を感じるほどである。埼玉県と群馬県との境は、この橋の途中を通過している。橋を渡ればそこは群馬県である。 |

|

|

太田部橋 (撮影 2012. 9.12)

ここを渡った先に国道が通る

ここを渡った先に国道が通る

|

|

|

|

|

ここは神流湖の上流部で、湖という程ではないにしろ、川幅が広く、両岸も切 り立っている。そこに架かるやや色あせた赤い太田部橋は、それ自身の眺めもちょとしたものだ。緑の深い渓谷に架かる姿はなかなかの険しさを感じる。その太 田部橋が太田部集落への唯一といってよい幹線路である。太田部の地の奥深さを思わざるを得ない。いにしえの屯倉の部民が暮らした太田部。今は深い神流川が その前に横たわり、尚更遠い地に感じさせる。 |

| 太田部峠は峠道自体はそれ程魅力はない小さな峠道である。しかし、周囲に目をやれば山の急傾斜地に集落を形作る沢戸や行止りの地にある歴史深い 太田部がある。こうした沿線の集落に心惹かれる思い がする太田部峠であった。 |

| <走行日> ・1994. 8.11 旧吉田町石間→旧吉田町太田部 ジムニー ・2012. 9.12 秩父市吉田石間→神川町矢納・秩父市吉田太田部 パジェロ・ミニ <参考資料> ・角川日本地名大辞典 11 埼玉県 昭和55年 7月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2013 Copyright 蓑上誠一>

|