|

| ホームページ★峠と旅★ |

|

|

|

|

|

| 地蔵峠という名は多く、日本で「地蔵」とは最も多い峠名だと思われる。このホームページ「峠と旅」では、これまで僅かに滋賀県朽木村と京都府美山町の境の地蔵峠と、長野県の木曽福島町と開田村の境の地蔵峠の、2峠しか掲載してこなかった(町村名は旧名)。これは寂しいばかりである。そこで今回やっと1峠追加することとなった。

他の地蔵峠で直ぐ思い出すのは、群馬県の安中市(旧松井田町)と高崎市(旧倉渕村)の境にあるものや、群馬県嬬恋村と長野県東御市(旧東部町)との境にあるものなどだ。前者は、あまり越えたいと思わなくとも他に適当なルートがなく、仕方なく時々越えた地蔵峠だ。後者は、標高が1,732mと車道が通じる地蔵峠の中では群を抜いて高い地蔵峠になっている。 地蔵峠は数々あるが、わたしが越えた中では、今回の峠が最も印象深い地蔵峠である。道路地図を見ると、峠の北側(大鹿村)は国道が来ているが、南側(旧上村)は点線になっている。その僅か3Kmほどの国道未開通区間を林道が大きく迂回してつないでいるのだ。こうした道の形態は以前から変りがない。 20年前に初めてこの地蔵峠を越えた時、林道はまだ未舗装箇所を残していた。この険しい地蔵峠は、中央構造線と呼ばれる大断層の只中にある。険しい峠の代名詞のようなあの青崩峠(あおくずれ)がやはりそうだ。青崩峠は、今でもその峠前後は国道が未開通のままで、車の通行を頑なに阻んでいる。 今回の地蔵峠は、名前のごとく峠に柔和な顔立ちの地蔵が佇む地蔵峠だが、車道が通じる地蔵峠の中では、その険しさはトップクラスと言える。江戸期には秋葉神社(あきはじんじゃ)への参詣路として人々が越えたという歴史をも持ち、実に旅を味わえる峠道だ。 |

| 地蔵峠付近の中央構造線は、南北にそびえる赤石山脈(あかいし、通称:南アルプス)とその西に平行して連なる伊那山地の間を、縦にスッパリ削り取った様に、鋭く刻まれている。

その中央構造線上には地蔵峠以外にいくつもの峠が存在する。赤石山脈から西の天竜川へ流れる川は、北から三峰川(みぶ)、小渋川(こしぶ)、遠山川(とおやま)、水窪川(みさくぼ)などがある。三峰川の北には杖突峠(つえつき)があり、三峰川と小渋川の間には分杭峠(ぶんぐい)があり、小渋川と遠山川の間には今回の地蔵峠があり、遠山川と水窪川の間には青崩峠があるといった図式だ。どの峠もそうそうたるものである。 中央構造線は地形が厳しく、もろい岩盤なども多く、車道を通すには不適である。それが地蔵峠や青崩峠に於ける国道未開通に現れている。何故こうした所に、これ程多くの峠道が存在するのかと不思議に思われる。しかし、重機などの強力な機械力が存在する前の時代では、地形をなるべくそのまま使って道が設けられた。一直線に伸びる中央構造線は、最短距離を行く道筋として正に打って付けだったのかもしれない。そして、その道筋の途中途中に峠が存在した。人の足でなら越えられたが、後の世に車道を開削しようとするには、険しい峠道であった。 |

|

|

| 地蔵峠の北、大鹿村側の峠道の起点はどこと考えるべきだろうか。分杭峠から南に流れ下って来た鹿塩川(かしお)は、大鹿村落合で本流の小渋川に合流する。この地点より南の水域は地蔵峠の領分と考えても良さそうに思う。落合には大鹿村の村役場もあり、道の起点と考えるには都合が良い。しかし、峠道の起点について特に定まった定義があるようには思われない。また、道の名は国道152号で、杖突峠の北で国道20号から分岐して以来、浜松に到達するまで同じ一本の国道である。途中に区別はない。落合を起点とするのは、あくまでここだけの話である。 |

| ここは大鹿村の落合という所で、大鹿村の中心地的な存在だ。鹿塩川と小渋川が合流する地点なので、「落合」と呼ばれるのだろう。この交差点の付近に役場や観光案内所がある。公共施設の建物は立派で、観光の看板やのぼり旗が道路沿いに立ち並び、一見賑っていそうだが、実のところあまり人影を見たことがない。

以前は、大鹿トンネルはなく小渋峡に沿った狭い道が伊那谷へと通じ、また鹿塩川を渡る国道の橋も、もう少し上流に架かっていたようだ。大鹿トンネルの脇で小渋川に造られたダムにより、川幅は谷を埋めて広く、立派になった国道のアスファルトや、大鹿トンネル坑口のコンクリートが相まって、やや殺伐とした感さえある。 そこがかえって良い。険しい分杭峠や地蔵峠を越え、やっとこの人里に辿り着く。乗って来たバイクや車を降り、一人路傍に佇み一息入れる。ふと周りを見渡すが、観光客など歩いている者は人っこ一人居ない。こんな時、旅情を感じる。暫し旅の疲れを癒した後、また次の峠へと走り去る。 |

大鹿トンネルを背に国道方向を見る (撮影 2002. 4. 7) 左上の道路標識には直進方向:茅野(ちの) 右折方向:上村(かみむら) この時は生憎の雨模様 |

国道152号を地蔵峠方向に見る (撮影 2000. 5. 3) 鹿塩川を渡る橋上に、ジムニーが停まっている |

| わたしの旅は、いつもこんなものだった。この大鹿村落合には、都合4、5回訪れているが、何か特別な目的があった訳ではない。旅の単なる一通過点に過ぎないのだが、それでもどこか魅かれるところがある。西の天竜川沿いの広大な伊那谷に比べ、伊那山地ひとつを隔てたこの中央構造線の谷は、どこか独特な雰囲気に包まれている。山々に挟まれた谷間の風景が、旅を感じさせてくれる。 |

|

|

国道を大河原方向へ進む (撮影 2011. 5. 6) 右手に岩が露出した崖が見える |

落合を後に、小渋川沿いを上流方向へと進む。中央構造線のV字谷の底を、現在は快適な二車線路が一本通っている。空は広く開け清々しいばかりだが、脇に切り立つ崖を見ると岩肌が大きく露出し、一大断層地帯の険しさを覗かせている。昔の旅人もこの谷を歩きながら、険しい山肌を眺めては旅の安全を願ったことであろう。

国道はこの先、大鹿村のまた一つの大きな集落、大河原(おおかわら)へと続く。3Km程である。 |

| 大河原の集落内では、国道は以前と変わらず人家の間を進み、ここばかりは道幅は狭いままで、センターラインも引けない状況だ。秋葉街道の大河原宿があった所で、現在の村役場がある落合より、人家や商店はずっと多いように見える。村内で一番賑っているのではないだろうか。

現在の大鹿村は、古くは大河原村と鹿塩村に分かれていたそうだ。その2村が合併し、それぞれの頭文字「大」と「鹿」を取って「大鹿」という村ができた。現在の村役場がある落合は、昔の大河原村と鹿塩村の中間地点になるのではないだろうか。それで、落合より昔の大河原村の中心地の方が、商店や人家が多いのではないかと想像する。 |

大河原の集落内 (撮影 2011. 5. 6) 商店や人家が多く並ぶ |

|

|

この先、新小渋橋で小渋川を渡る (撮影 2011. 5. 6) 橋の手前を左に行くと古い小渋橋がある |

集落を過ぎた先で、国道は小渋川を渡る。小渋川はここより南東の南アルプスの源流部へ続いている。その川の先には山脈の名前ともなった赤石岳がそびえる。一方、国道は本流の小渋川から離れ、支流の青木川沿いに南の地蔵峠を目指す。

最近、小渋川を渡る橋が付け替えられたようだ。集落を抜けて二車線路に戻った国道は、何のストレスもなくそのまま橋を渡るが、その橋は新しい物だ。その橋を渡らず、手前を小渋川沿いの県道を進むと、右手に古めかしい橋がもう一本架かっている。これが以前の国道の経路であった小渋橋である。 |

直進は小渋川沿いの県道 (撮影 2011. 5. 6) 右折が古い小渋橋へ |

古い小渋橋 (撮影 2011. 5. 6) |

| 以前は、国道をやって来てそのまま直進すると、小渋川沿いを釜沢集落方向へ進むことになり、地蔵峠へ行くには右折して小渋橋を渡らなければならなかった。まるで釜沢集落方向が本線で、地蔵峠方向が支線であるかの様だ。

昔の国道である小渋橋は、コンクリート製らしい橋梁で、如何にも古ぼけた姿を今に留めている。橋の袂には「地蔵峠14Km」と書かれた道路標識が立つ。地蔵峠から流れ下って来た青木川が、本流の小渋川に合流する地点でもあり、この橋が峠道の起点と思っても良いのかもしれない。冬期は閉鎖となる険しい地蔵峠への起点として、小渋橋の風貌は如何にもふさわしい気がする。 |

小渋橋の分岐に立つ道路標識 (撮影 2011. 5. 7) 直進:釜沢6.0Km 右折:14Km地蔵峠 |

小渋橋 (撮影 2011. 5. 7) これが以前の国道であった |

| この旅の目的は国道方向の地蔵峠だが、この小渋川の源流方向へ進む県道も、なかなか味わいがあり旅情を誘う。何しろ赤石岳の奥懐へと分け入って行く道である。途中、小渋温泉があり、そこの国民宿舎・赤石荘に泊まる機会があった。部屋から雪をかぶった赤石岳が居ながらにして望めた。小渋川を見下ろす露天風呂も格別だ。

昔は、何もない殺風景な所に旅情を感じていたが、最近は、やれ温泉だ、絶景露天風呂だと、やや俗化が否めない。野宿はせずに、二食付きの旅館に泊っては、夕食前に一風呂浴び、浴衣姿で豪華な夕食の膳を味わい、翌日は朝から露天風呂でゆったりくつろぐ。こんな旅になったのも、寄る年波のせいだろうか。 |

| 小渋川沿いの道は、現在は荒川温泉の先でゲートによる通行止になっている。その遥か上流に古い小渋温泉があったそうだが、今では車でそこまで行くことはできない。ゲートの近くには釜沢の集落があるが、急な斜面に人家が点在する様子は、山深さを痛感させられる。付近の林道を少し走ると、夕立神(ゆうだちがみ)と呼ばれる展望台があるが、赤石山脈の絶景が望める。そこここに旅をする場所が目白押しである。 |

|

|

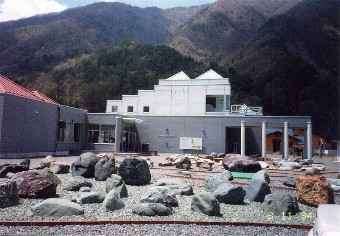

| 新小渋橋を渡った先で直ぐ右折し、小渋川と青木川の間に挟まれた三角州の中を行くと、中央構造線博物館がある。国道からの入口に「中央構造線博物館、ろくべん館」と書かれた看板が立つ。

中央構造線について詳しく知りたい方や、別に学術的に関心がなくても、ちょっとした興味で寄り道するのに適当な場所だ。博物館の館内に入らなくとも、看板などを読みながら周辺を散策するのも良い所である。 かつて青崩峠に登った折り、その途中にある露頭を見学したが(青崩峠後編)、その露頭の所在などについて博物館の方に教えて頂いた。当時、少しは中央構造線について勉強したが、今ではすっかり忘れて、何も覚えていない。ただ、館員の方が、地質学が問題とする大きな地殻変動に比べると、人が築いた物は小さいと言うニュアンスの様なことをおっしゃっていたのが印象的であった。 |

中央構造線博物館 (撮影 2000. 5. 3) |

博物館周辺の様子 (撮影 2000. 5. 3) 岩石園などがあり、散策にもよい |

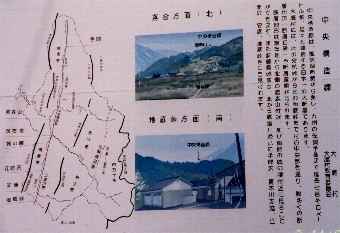

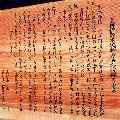

中央構造線の説明看板 (撮影 2000. 5. 3) (画像をクリックすると拡大画像がご覧頂けます) |

| 地質学では何万年以上もの時間を問題とする。それから比べれば、文明発祥後の人類の歴史など、ほんの僅かなものだ。現在ある建物や道路、橋など、数万年後には跡形もなくなっていることだろう。長い時間をかけて行われる大きな地殻変動の前に、人の営みなどチッポケなものと思わざるを得ない。

山の姿が変わる程の変化と人の歴史、そのギャップはあまりにも繕い難い。江戸時代、秋葉詣でに人々が旅をした秋葉街道と、現在の国道152号とでは、その沿線の様子は大きく違うことだろう。しかし、中央構造線が織り成す周囲の景観は、それ程異なる訳ではない。現在生きている我々が、数百年前の旅人の思いを想像することはまだまだ可能だ。しかし、山の形が変わるほど遠い過去や未来に思いを馳せることは、一般人には難しい。地質学者の目は、遥か遠くを見ているのだろう。 こんなことがあって以来、何か大きく立派な建築物が建てられたりしたのを見掛け、それがちょっと気に食わないと、「1万年後には跡形もなくなっているさ」と、皮肉るようなことがある。どこか捨て鉢な気持ちが生れてしまった様な気がする。 |

|

|

小渋橋後の道 (撮影 2011. 5. 7) なかなか味わい深い家屋が建つ |

小渋橋からは、道は青木川沿いを行く。沿線に大河原の様な大きな集落はもうない。ポツリポツリと人家がまばらに点在するばかりだ。

国道とは言っても、これからはセンターラインが引かれている箇所は皆無に等しい。この先には、国道未開通区間を細々と林道がつなぎ、冬期は閉鎖となる地蔵峠が待ち受けている。快適な二車線路が続いている訳はない。ぐっと寂しい道となり、ぐっと旅情が湧く。 |

狭い国道の様子 (撮影 2011. 5. 7) センターラインはまず出てこない 右手に青木川 |

国道周辺の山々 (撮影 2011. 5. 7) 中央構造線の谷間を行く |

|

2000年5月に訪れた折りは、中央構造線の博物館に寄った後、国道を地蔵峠へと走っていると、右手上に採石場の様な場所が見えた。そこへ上がる道も付けられていたので、ジムニーで砂利道を登った。青木川とそれに沿う国道が見渡せる場所を見付け、そこで昼食とした。多分、コンロでお湯を沸かし、いつもの即席ラーメンの食事だと思う。質素なものだが、こうした気ままな旅の形が信条である。展望所でも何でもない所で、のんびり過ごす一時が、また旅を実感できる瞬間だ。 |

昼食場所より青木川と国道を眺める (撮影 2000. 5. 3) 国道が左岸から右岸へとクランクで渡っている |

青木川の様子 (撮影 2011. 5. 7) |

上青木付近の集落の様子 (撮影 2011. 5. 7) 峠とは反対方向に見る 付近の人家から出て来た老人がその孫らしい子供を連れ 左端の山道を登って行った |

|

|

橋の手前に看板が立つ (撮影 2000. 5. 3) 国道を外れて右方向へ「針木の滝」とある 国道方向へは「中央構造線安康露頭 4.5km」とある |

上青木と言う集落を過ぎると、もうほとんど人家はないようだ。道路地図にはこの先、「桃の平」とか「深ヶ沢」とか「安康」とかの地名がまだ見られるが、人家らしい人家は見当たらない。

寂しい沿道で、途中にこれと言って看板もないが、上青木の集落を過ぎた少し先、青木川を左岸から右岸に渡る小さな橋(左の写真)の手前に小さな案内看板が立つ。右手の支流の沢の上流方向に向けた矢印には「針木の滝」とある。普通の道路地図などにこの滝は載っていないが、この先で出て来る「秘境 信州遠山郷」の看板に所在だけは載っている。 橋の袂の案内看板は、他に「中央構造線安康露頭 4.5km」とある。このまま国道を行った先にある。針木の滝とは何物であるか分からないが、安康露頭は国道の脇なので、安易に行けて確認できる。 |

| 青木川の右岸に渡った辺りから、道も川もやや険しさを増す。道はうねり川は荒涼とした風景をかもし出す。河原はぐっと広がったが、道との高低差がまだなく、道の直ぐ脇から河原が広がっている様な状態だ。 |

暫し右岸を行く (撮影 2011. 5. 7) 青木川の河原が近い |

| また左岸に戻る。国道標識には「大鹿村 桃の平」とある。すると、道路の川側に丸太小屋が建っていた。何かの作業小屋かと思ったが、人が住んでいるのかもしれない。なかなか広い敷地に、赤や白の花が咲く木々が並ぶ。この時の旅で知ったアカヤシオとシロヤシオではないかと思ったりするが、見当外れかもしれない。ここに住めば、花や木々に囲まれて素朴で優雅な生活が送れることだろう。 |

桃の平付近 (撮影 2011. 5. 7) 前方左に丸太小屋がある |

人家だろうか (撮影 2011. 5. 7) |

| 青木川を覗くと川の中にも所々に大きな岩がゴロンと転がる。今は細い川の流れだが、暴れればあれらの岩をも流す濁流となるのだろう。

道路脇にぽつりと小屋が建っていたり、「古代窖窯 備前焼」と看板が出ている辺りは深ヶ沢だろうか。更にその少し先で「うどん」ののぼりを上げた店があり、「ストリーム 深ヶ沢」とあったので、やっぱり深ヶ沢なのだろう。但し店にはシャッターが下りていた。 それに並んでキャンプ場があった。「大鹿キャンプ場」と看板が出ていた。こちらも閑散としたものだ。敷地の一角に小さな白い鳥居の神社がポツリと佇んでいた。 |

深ヶ沢付近 (撮影 2011. 5. 7) この先にポツリと小屋が建つ |

ストリーム 深ヶ沢 (撮影 2011. 5. 7) 「うどん」ののぼり旗が上がる この店に並んでにキャンプ場がある |

深ヶ沢の後のゲート箇所 (撮影 2011. 5. 7) |

キャンプ場を過ぎた直ぐ先でゲート箇所がある。冬期はここが閉鎖されるのだろうか。すると、深ヶ沢まではゲートによる閉鎖区間の外ということになる。

ゲートを過ぎれば、そこはもう冬場は人が通わぬ世界である。雪で人を寄せ付けぬ地蔵峠が、じっと春を待つことだろう。 |

| 道は終始青木川の左岸を行く。広い河原いっぱいに川石が敷き詰められている。所々でポツンポツンと木が棒立ちになっている。それまでの中央構造線の谷とはまた一味違う、荒涼とした風景が谷間全体に広がる。

国道標識が示す地名は「安康」へと変わっていった。 |

青木川の様子 (撮影 2011. 5. 7) |

青木川の様子 (撮影 2011. 5. 7) 荒涼とした景色が続く |

|

|

| 国道152号線沿いには中央構造線に関わる露頭が幾つか見られる。安康の露頭もその一つだ。青木川沿いをほぼ上り詰めた辺り、支流の小さな橋を渡る手前に、しっかりとした看板が左手に出ている。そばの路肩に車を停めるスペースもあり、露頭へはそこから青木川へと歩いて降りて行く。 |

安康の露頭の駐車スペース (撮影 2011. 5. 7) 白い車の持ち主と思われる男性が、川に降りて居た。 |

左の写真と同じ場所 (撮影 2000. 5. 3) ジムニーを停めて川に降りて行った |

安康の露頭? (撮影 2000. 5. 3) |

今でも時折、その露頭を見学する者が居るようで、車が停められているのを見掛ける。わたしも一度見に行ったことがある。車道より少し下った青木川沿いである。その時撮った写真が左のものだが、本当に露頭を写しているのか、今となっては定かでない。単に岩肌が露出しているだけか、正に地殻変動を示す露頭なのか、見分けるにはそれなりの見識が必要である。

ところで、安康は確か「あんこう」と読んだと思うが、元々は集落の名前だったのだろう。しかし、この安康露頭の付近に人家はおろか、小屋らしい物も全く見当たらない。国道の所々に立つ国道標識に書かれた住所には、「大鹿村 安庚」とも書かれていた。庚申塚の「庚」(こう)の字を使っている。他に「安康」と書いてある所もあったので、誤植の可能性が近いが、どちらも「あんこう」には変わりない。とにかく珍しい名前だが、今では露頭の名として残るのみだ。 |

高台から下流方向を眺める (撮影 2011. 5. 7) |

安康の露頭を過ぎると、少し登って青木川を見渡せるちょっとした高台に出る。整地された広場があり、そこから青木川の下流方向に広がる谷間が見渡せる。

小渋橋からずっと伴って来た青木川もここまでである。青木川本流はここより東の高い峰へと続く。一方、峠道は南の地蔵峠から流れ下って来る支流方向へと登って行く。路肩に立つ道路情報板には、一言「落石に注意!」とあった。 ここから始まる本格的な峠道を前に、高台の広場で一休憩するのがいい。広場の片隅には何かの建物の基礎の様な物が残っていたが、今では何も使われていそうにない広場だ。茶店でもあると絵になると思えた。 |

|

|

| 峠への本格的な登りが始まり、高台の広場も過ぎ、その先で右カーブのヘアピンを曲がる所で、左手に林道の分岐がある。名前は青木林道と書いてあったようだ。鉄のゲートが閉ざされていて、一般車両進入禁止になっている。車で入ることはできず、しかも行止りの林道のようで、あまり一般人には関係ないが、以前は地蔵峠からこの林道の道筋が望めていた。

ここまでの峠道は川沿いだったので、登っているという感じはしなかったが、ここからはクネクネ道でそれこそ崖をよじ登って行くかのようだ。 勿論この区間は、昔の秋葉街道ではない。こんなに蛇行する道は後に開削された車用である。歩いて越えた峠道は、峠から真っ直ぐ下る沢に沿って直登していたことだろう。現在の車道はその沢の東側の斜面を大きく迂回して登る。 |

左手に林道分岐 (撮影 2011. 5. 7) 山火事用心の赤い横断幕 林道通行安全の緑ののぼり旗 でも一般車両進入禁止 |

道の様子 (撮影 2011. 5. 7) 道幅は狭いが舗装はしっかり |

道の様子 (撮影 2011. 5. 7) 前方に九十九折 |

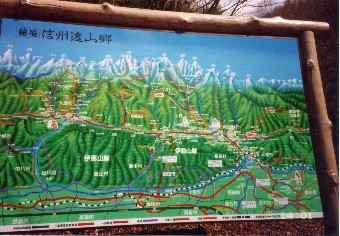

峠の少し前に立つ遠山郷の看板 (撮影 2000. 5. 3) (画像をクリックすると峠前後の拡大画像がご覧頂けます) |

峠までもう少しといった所で、道路脇に「秘境 信州遠山郷」と題した観光案内図の看板が立っている。少なくとも11年前には既にあった看板だ。遠山郷と言うのは、赤石峠で触れたが、遠山川やその最大の支流・上村川などを含めた流域一帯に栄えた村々の総称である。旧上村から旧南信濃村に渡る地域である。

地蔵峠の手前のまだ大鹿村に居るこの場所で、「遠山郷」とはちょっと気が早い看板に思える。これが地蔵峠に立っているならまだ話は分かるが、道の途中にポツンと何気なく立っているのだ。ただ、地図が示す範囲は広く、大鹿村から静岡県水窪町の一部までをカバーしている。 地図で地蔵峠付近を見ると、やや大雑把で正確ではなさそうだ。旧秋葉道の峠と車道の峠が一致していない。また地蔵峠の標高が1,330mとあるのも気になるところだ。 |

| 国道標識に記されている地名は依然「安康」のままだ。カーブが多く急な登り坂が続くが、それ程の距離はない。3km程度だろうか。時折背後に山並みが見渡せるが、あまり景色を楽しむと言った峠道ではない。この大鹿村側では、青木川沿いの区間の方が楽しい様な気がする。それでももう少しで地蔵峠に辿り着くのだと言う気分は高まってくる。 |

もう直ぐそこが峠 (撮影 2011. 5. 7) |

|

|

|

|

| 地蔵峠の様子は、11年前と比べても、さして変わりがない様だ。アスファルトの狭い車道が市村境を成す尾根をくるりと跨ぎ越している。

それでも、20年前はもう少し違った峠だった筈だ。1991年4月に旧上村側からバイクで登って来た時、途中のしらびそ高原への分岐から峠までが未舗装であった。残念ながら写真を撮って置かなかったが、当時使っていたツーリングマップに「ダート」と記入しておいたのが残っている。現在でも峠の所でアスファルトの境目があり、飯田市(旧上村)側の路面の方が新しそうに見える。後から林道が舗装されたことが窺える。 大鹿村側の国道も、それ程古いものではない様だ。文献によると、昭和40年代初め、国道256号として大鹿村側から拡幅工事が着手されたが、中央構造線の軟弱な地盤に阻まれ、昭和56年にやっと峠まで到達したそうだ。昭和56年(1981年)と言えば、わたしがバイクで越えた時の僅か10年前の出来事である。それ以前は、この地蔵峠は車が越えられない峠だったらしい。 |

峠の大鹿村側 (撮影 2000. 5. 3) 11年前 |

峠の旧上村側 (撮影 2000. 5. 3) 11年前 路肩にジムニーが停まっている |

峠の大鹿村側 (撮影 2011. 5. 7) 今年 |

峠の旧上村側 (撮影 2011. 5. 7) 今年 |

| この地蔵峠は、峠としてはあまり味わいが感じられない。峠の飯田市側の国道が未開通で、その代わりに蛇洞線(じゃぼら)と言う林道が通じている訳だが、その林道は峠から更に登っているのだ。よって車道の峠は最高地点ではない。それが峠としてあまり趣が感じられない理由の一つに思う。

峠は西の鬼面山(きめんざん、1,889.3m)と東の尾高山(2,212.4m)との間の鞍部に位置する。峠の標高は、峠にある看板によると1,314mとのことだ。なかなか高いが、青木川の本流を離れてから、それ程登った気はしない。もともと、この付近の標高が高いのだろう。 |

飯田市側から峠方向を見る (撮影 2011. 5. 7) この近くに車を停められるスペースがある |

この峠に車で来ると、ちょっと困ったことがある。峠の部分に車を停めるスペースが皆無なのだ。道幅は狭いし適当な路肩もないし、無理に停めるとヘアピンカーブなので交通の妨げになり易い。但し、滅多に通る車はなく、これまで3度、峠を訪れたが、通り掛かる車やバイクを見掛けたことがないのだが。

峠から数10m、飯田市側に進むと、道の右側(谷側)にガードレールが途切れた箇所があり、そこに僅かに車一台を停められるスペースがある。峠を見学するには少し歩くことになるが、そこなら安心して車を停めて置ける。最近は世相を反映して、そのスペースの側らに携帯電話のアンテナマークを示した看板が立っている。今の地蔵峠は携帯電話の通話も可能らしい。 |

|

|

地蔵の社に登る道 (撮影 2011. 5. 7) この先、左に下るのは上村側の旧道だと思われる |

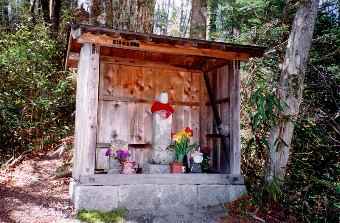

この地蔵峠には地蔵が居る。地蔵が居ない地蔵峠もあるので、ちゃんと地蔵が居ると嬉しくなる。車道から少し山道を登った所に地蔵菩薩像が祀られた社(やしろ)がある。車道上からはやや見え難いので、地蔵を見る積りがない限りには、あまり人目に付かない地蔵様である。

以前は、周囲にほとんど関心を持たず、ただただ道を走ってばかりの旅だった。バイクで来た折りも、この地蔵を見たかどうかは怪しいものである。ただ、少なくとも11年前には、こうした地蔵などにも関心を示すようになっていた様で、その時の写真と現在を見比べると、地蔵様には特にお変わりないようである。仏像などが盗まれる昨今、ご無事で何よりだ。 文献によると「峠には2体の地蔵尊が祀られる」とある。社に向かって中央の1体とその右の1体がそうであろうか。やや背の高さに違いがあり過ぎるが。また、中央の1体は比較的新しそうで、顔立ちがはっきりしている。微笑んでいる様な地蔵である。 |

11年前の地蔵菩薩像 (撮影 2000. 5. 3) 現在とあまり変わりはない様だ |

右の2体が地蔵菩薩像? (撮影 2011. 5. 7) 左端は丸い石で、彫り物ではなさそうに見える |

社を背にして見る (撮影 2011. 5. 7) 目の前を横切るのは旧道か? その先は、山を切り崩して車道が横切る |

地蔵様の社を背に、車道が通じる切り通し方向を見ると、目の前を横切る道がある様に思える。その道の左右はどちらも車道に降りられるが、同時に左は大鹿村側の青木川へ、右は上村側の上村川へと真っ直ぐ下る山道へと続いている。

現在の車道は、尾根を数mの高さで切り崩し、切り通しの峠となっているが、もし、昔からの峠を避けて、山を切り崩していたとしたらどうだろうか。昔からあった地蔵の社を移築することなく、そこから少し離れた所に車道を開削していたとしたら。 昔からの地蔵は、正に旧峠道の直ぐ横に社を持っていたのではないか。すると、現在の社の目の前を横切る道は、旧峠道、旧地蔵峠ではないかと想像する。大鹿村と上村の境を成す尾根を、細々と一本の狭い山道が越えている。これこそが旧地蔵峠ではないかと思うのだ。 |

| 江戸期には一般庶民が秋葉(あきは)神社への参詣道として使い、更に古くは甲斐の武将・武田信玄が病の体を押して、二度と生きて戻らぬ最後の戦の旅に出た折り、輿(こし)に揺られながら多くの兵を率いて越えたであろう地蔵峠。その峠の姿が、まだここに残っているのかと期待が高まる。400年以上も前の人々の足跡が、目の前にあるのだろうか。これらは単なる素人の想像でしかないが、社の前を通る土の地面に刻まれた踏み跡が、とてもいとおしく思えるのだった。 |

|

|

| 地蔵峠から南の旧上村側にはほとんど遠望が利かない。また、北の大鹿村側にもあまり景色は広がらないが、それでも青木川の谷間が樹間に僅かに覗く。

20年前に初めてバイクでこの地蔵峠を訪れた時、一枚の写真を撮ってそれが残っていた。バイク旅ではなかなか写真を撮らなかったので、地蔵峠付近では数少ない中の一枚だ。しかし、後で見ると、ただ山が写っているばかりで、どこから撮ったものか、さっぱり分からない。ただ、山肌にジグザグの道筋が刻まれているのが見て取れた。 その後、何度か訪れた地蔵峠であったが、後で撮った多数の写真と見比べても、なかなか場所が特定できないでいた。多分、峠でバイクを停め、そこから撮ったものだろうと、改めて今回調べてみると、やはり峠から大鹿村側を写した物と判明した。 |

大鹿村方向の眺め (撮影 1991. 4.21) 20年前にバイクで初めて訪れた時 青木林道のジグザグの道筋が望める |

大鹿村方面の眺め (撮影 2000. 5. 3) 11年前 |

大鹿村方向の眺め (撮影 2011. 5. 7) 現在 |

| 今では木々が成長し、峠からの視界が狭まって見えないが、以前は山肌をジグザグに登る青木林道の道筋が望めていたのだった。ほんの20年では山の姿が変わる訳ではないが、木々の様子は着実に変化していた。ましてや人の人生にとって20年は長い。地蔵峠から撮った写真を見比べて、そこに写る景色の違いを感じるよりも、過ぎ去った自分の年月を思わざるを得ないのであった。 |

|

|

| 地蔵峠を後に旧上村側を進む。今は飯田市に編入されているようだが、飯田市を示す看板はちょっと見当たらない。道は峠より更に登っている。この道はもう国道ではなく、蛇洞林道(蛇洞沢林道とも)と呼ばれるようだが、それを示す林道標識も見掛けない。ただ、大鹿村側には所々にあった国道を示すあのおにぎり型の国道標識が、飯田市側に入るとさっぱり見掛けなくなったことから、やっぱり国道ではないことだけは確かなようだ。

地蔵峠の南側の直下は、上村川の源流部になっているが、道はその谷の東側の山肌を大きく迂回している。上村川の大きな支流のひとつに蛇洞沢があるが、道はその上流部を跨ぎ越すように開削されている。林道名はその沢の名前から来ている様だ。道の右手に本流の上村川の谷を望む。一部に若干の下りがあるものの、概ね登りの道が終始続く。道幅は大鹿村側の国道とさして変わりない。現在は全線に渡って舗装が行き届き、アスファルト路面もまだ新しく、林道としては全く走り易い道だ。上り勾配もほとんど緩やかで、険しさは感じない。 |

峠を後に旧上村を進む (撮影 2011. 5. 7) |

舗装工事箇所 (撮影 2011. 5. 7) |

20011年5月の時点では、途中で舗装工事をしている場所が2ヵ所程あった。それもほんの僅かな区間で、整地された砂利道は一般の車でも問題なく走れる。

この道を20年前にバイクで通った時は、どんな未舗装林道だったろうか。しらびそ高原への分岐から峠までの約5kmのダートだった筈だが、もう何の記憶も残っていない。ただ、バイクによる未舗装路走行はあまり得意ではなかったので、おっかなびっくり走っていたことだろう。 その頃乗っていたホンダのAX−1というバイクは、外見はオフロードスタイルなのだが、がんがんダートを突っ走るというタイプではない。代わりにオンロードでもオフロードでもそこそこ走れ、正にツーリング向きであった。旅先で予想外にダートに出くわしても、慌てる必要はない。これがオンロード専用のバイクだと、砂利道の走り難さは大変なものだ。30歳過ぎて乗り出したバイクで腕は全くなかったが、AX−1のお陰で地蔵峠の砂利道も無事に越えられたのだった。 |

蛇洞林道の様子 (撮影 2011. 5. 7) |

蛇洞林道の様子 (撮影 2011. 5. 7) |

| もう、しらびそ高原への分岐も近くなった頃、5月初旬と言うのに道路脇に残雪が見られた。小さな沢陰に数m四方の雪の塊が残っているのが、2箇所で見られた。こちらは峠の南側で、残雪ができ易い北の大鹿村側では全く見られなかったのに、やや不思議な気がした。これも峠より標高が高いせいだろうか。2万5千分1地形図で見ると、林道の最高地点は約1,470mだ。峠より160m程高いことになる。 |

道路脇に残雪 (撮影 2011. 5. 7) |

対岸の景色 (撮影 2011. 5. 7) |

標高が高いと景色も良い。上村川の谷底は望めないが、谷を挟んだ対岸の山々が見渡せる。峠からはあまり景色が広がらなかった旧上村側の様子が窺える。 |

|

|

| ちょっとした狭いゲート箇所を抜けたと思うと、別の道のヘアピンカーブの横腹に突き当たる。こちらには「止まれ」の文字があり、突き当たった先の道の方が本線といった格好だ。その道は下の上村川沿いの国道から、上のしらびそ高原へと登る林道で、この分岐はこの峠道の中で大きな存在になっている。

地蔵峠からここまでが蛇洞林道で、突き当たったしらびそ高原への道は遠山林道だったと思うが、やや不確かである。冬期には分岐直後にあるゲートにより、地蔵峠方向は通行止となるようだ。峠を越えて隣村にまで通じる道だが、ここでは本線から分岐する枝道の扱いで、やや寂しい存在となっている。これも、未開通国道を林道でつないだ峠道の宿命なのであった。 しらびそ高原方向にもゲートがあるが、飯田市としては観光資源となるしらびそ高原へは、なるべく長い期間、道を通したいところだろう。そのしらびそ高原への道を行くと、途中には南アルプスが眺められるしらびそ峠がある。 |

しらびそ高原への道に出た所 (撮影 2011. 5. 7) 左の道が地蔵峠方向 |

しらびそ高原へのヘアピンカーブ (撮影 2011. 5. 7) 路肩に広い場所があり、休憩に良い |

左の写真とほぼ同じ場所 (撮影 2000. 5. 3) |

しらびそ高原への分岐 (撮影 2000. 5. 3) 左が地蔵峠方面、右がしらびそ高原方面(ジムニーが停まる) この時は地蔵峠からしらびそ峠、下栗経由で国道へ降りた |

左の写真とほぼ同じ場所 (撮影 2011. 5. 7) |

|

|

| 分岐からは上村川の谷底に向かい、大きなジグザクを描いて下って行く。地蔵峠から更に分岐まで登って来た分を、一気に取り返すのだ。樹林の中を行くのであまり遠望はないが、時折木々の間から谷間が覗き、狭く暗い感じはない。

暫く下ると大きな建物やグラウンドの様な広場が見えてくる。そちらに入る道の入口には、「大平保養センター、大平オートキャンプ場」と書かれた看板が立っていた。敷地面積はなかなか広そうだ。周囲からは中のキャンプ場などの施設の様子は分からないが、やや閑散とした雰囲気がしないでもない。旅の途中の宿代わりにキャンプをするには、ちょっと立寄り難い気がするのだった。 |

大平保養センターの入口 (撮影 2011. 5. 7) |

道の様子 (撮影 2004. 8. 8) |

沿線には他にもマレットゴルフ場(中山 スカイパーク)の施設があるようだ。旧上村、現飯田市は、いろいろ観光に尽力しているようである。道路地図には、この道沿いに「大平」とか「八平」などの地名が記されているが、観光・行楽施設以外に人家は見当たらないようだ。

道は急なヘアピンカーブを交えながら、急斜面をどんどん下って行く。 あらかた下って来た所で、宿の様な建物が道の側らに見えた。「鷹乃家」と書かれた大きな木柱が立っている。家紋を掲げた建物は、由緒正しい雰囲気だ。知る人ぞ知る隠れ宿といったところだろうか。 |

|

そこを過ぎて暫くすると、それまでずっとほぼ1.5車線幅の道が、センターラインもある快適な道に変わった。何だか様子がおかしいのである。さっきまでの急なヘアピンの変わりに、なだらかなスラロームのような道が下って行くではないか。 |

道の様子 (撮影 2011. 5. 7) センターラインが出てきた |

|

|

立体交差 (撮影 2011. 5. 7) 向こうに矢筈トンネルの坑口が見える |

大きな橋による立体交差が現れて、ぐるっと回っている内に、方向感覚が失われてしまった。以前は上村川の左岸を通る国道に、すんなり下りていた道が、全く様相を異にしてしまった。

後日、写真をいろいろ見ていてやっと事態が飲み込めた。道は、国道に直接出ずに、一旦国道と上村川を渡って右岸に行き、Uターンしてまた川を渡り、そこで国道に合していた様だ。よって、以前とは反対方向から国道につながっていることになる。何枚か撮った写真をいろいろ見ていたら、旧道らしいものが写っていた(下の写真)。新しい立体交差の道が国道に合流したそのちょうど正面に、落ち葉に埋もれた古いアスファルト路面と、その横に苔むした石積みの法面が残っているのが見える。どうにも哀れなものだ。 |

立体交差を過ぎて国道に突き当たる直前 (撮影 2011. 5. 7) 上村川の下流方向を見る |

国道との合流 (撮影 2011. 5. 7) 左が上流方向、右が下流方向 よく見ると、正面やや右に、旧道の跡が見える 苔むした石積みの法面がある |

以前の分岐点 (撮影 2000. 5. 3) 前方の道が国道の上流方向(行止り) |

以前の分岐点 (撮影 2000. 5. 3) 右に大鹿、しらびそ高原への道 |

20年前の分岐点 (撮影 1991. 4.21) 左が国道の続き、右が大鹿村やしらびそ高原へ |

20年前にバイクで地蔵峠を越えた時、峠からの景色以外にこの分岐点の写真を撮ってあった(左の写真)。確かこの時はまだ矢筈トンネルもなく、極めてシンプルな分岐点だったと思う。上村の中心地方向から国道を北上して来ると、ほぼY字の分岐点に出た。正面に大きく掲げられた青い看板には、右方向に「15km しらびそ高原、5km 大平高原」とある。肝心な地蔵峠のことはどうかと言うと、下の方のやはり青い看板に、小さく「大鹿」と書かれているだけだった。地蔵峠を越えて大鹿村に出ようとする者にとっては、非常に不安になる看板であった。まだ、途中の道が未舗装で、一般的な道ではなかったからだろうか。

この分岐点から更に上村川に沿って上流に続く国道方向には、「この先4km 通行不能」と看板にあった。こうなれば、どちらにしろ右の細い坂道を登らざるを得ない。こうして地蔵峠への峠道を進んでいったのだった。 |

| 現在は、上村市街方向から国道をやって来ると、そのまましらびそ高原へと導かれる。国道から分かれると言う意識がないまま、自然と道が続いているのだ。国道の行止り方向には、橋の手前を右に分岐する様な格好になっている。

看板も十分に完備されている(右の写真)。「大平高原(流星オートキャンプ場)」、「しらびそ高原」といった文字に続いて、「地蔵峠・大鹿村」としっかり書かれている。この分岐付近に地蔵峠の名が出て来たのは、これが初めてではないだろうか。 この分岐の周辺は飯田市上村の程野(大字名?)と呼ばれる地区で、更に詳しくは「西ノ島」という地名がある。昔はここまで辿り着くと、ほとんど上村の地の果てで、行止りに近い雰囲気だった。更に地蔵峠への道に踏み出すには、なかなか覚悟がいた。しかし今は、立派な立体交差の道が、峠へと導いてくれている。 |

しらびそ高原方向を示す看板 (撮影 2011. 5. 7) |

|

|

| ところで、西ノ島の分岐から上村川の上流方向に進む国道の続きは、一体どうなっているのだろうか。峠愛好家なら非常に気になるところである。看板には「通行不能」とあり、その文字を見るとゾクゾクッとする。別に変質者ではない。

「通行止」とか「大型車通行不能」なら話が分かる。路肩決壊などで一時的に通行止になっているとか、道が狭く大型車が通れない訳だ。しかし、単に「通行不能」である。道がない訳ではないのだ。道があっても通れないと言っているのだ。 「通行不能」の看板で他に記憶があるのは昔の甲子峠(現在はトンネルが開通したらしい)である。考えてみると、これらの峠には共通点があった。どちらも峠の片側で国道が未開通なのだ。未開通区間には昔ながらの山道が通っている。しかし山道では車は通れない。それで「通行不能」なのだと解釈するのであった。 |

国道の続き方向を見る (撮影 2011. 5. 7) 上村川沿いに細い道が延びる |

国道から分岐方向を見る (撮影 2011. 5. 7) 側らの国道標識には国道152号、飯田市 上村 西ノ島とある しかし、この標識を見る者はほとんど居ないだろうに |

| その通行不能を一目みたい。それが峠愛好家としては自然な心の動きであり、別に常軌を逸しているのではない。勿論、11年前に訪れた時、その行止りの国道へとジムニーを進めたのは言うまでもない。しかし、途中でゲートによる通行止だったのだ。それで今回は再挑戦することにしたい。しかし、一つ問題があった。 |

| 時々あることだが、妻がトイレに行きたいと訴えるのだ。辺ぴな所ばかり旅していると、女性でも気軽に立寄れるトイレなどは滅多にない。この地蔵峠の道も、途中に道の駅など気の利いた施設などある筈はないのだ。その点、男性なら道端でちょっと済ますことができる。元々車など滅多にやって来ない寂しい道である。路肩に車を止め、車の影や林の茂みで小用が足せる。そんな時に限って車が来て慌てるのだが・・・。

しかし、一つだけトイレの当てがあった。以前来た時にはまだ工事中だったが、国道を少し行った先にキャンプ場がある筈である。看板にも「大島河原キャンプ場まで2km」と出ている。それで妻を納得させ、いざ「通行不能」へと車を進めるのであった。 昔ながらの狭い舗装路が続く。側らを上村川が流れている。直ぐに細い分岐が出た。右に上がる道がある。地図上では田ノ半場と呼ぶ地名があり、その道の方向に人家のような建物も何棟か建っているようだ。直進の川沿いを行く。その先で左手に大島河原砂防ダムが見えてくる。 |

右への分岐を過ぎ、川沿いを行く (撮影 2011. 5. 7) この右手の上には建物が何軒か建つ |

|

|

大島河原河川公園入口 (撮影 2011. 5. 7) |

砂防ダムも過ぎ、更に暫く行くと、左手にキャンプ場が現れる。入口には「大島河原河川公園」とある。11年前はまだ工事の重機が動いていた。

さて、ここでトイレを借りようと思うのだが、公園と言いながら、ほとんど有料オートキャンプ場と化している。とても気軽に立寄れる雰囲気ではない。立派な水場や勿論トイレもあるが、容易に車を乗り入れられそうにない造りだ。 妻に聞いたが、やはりちゅうちょしている。そして毅然と道の終点で済ませると言った。 |

11年前の公園工事の様子 (撮影 2000. 5. 3) |

11年前の公園工事の様子 (撮影 2000. 5. 3) |

| 結婚する前の妻がまだ二十歳代の頃から、わたしの趣味に付き合わされて、辺ぴな林道を走ったり、キャンプの設備がない所で野宿したりと、変わった旅を時々していた。当然ながら、トイレには不便をする。そうした止むに止まれぬ事情により、彼女は野外で小用を済ませた経験が何度かあった。但し、それを好ましいものとは思っていないようだ。どちらかと言うと、過去の汚点の様に感じているらしい。最近は旅の途中でからかい半分に「外で済ませるか」とわたしが聞くと、妻は「30代になってからは絶対にしないことにした」ときっぱり言うのだった。 |

工事中のキャンプ場 (撮影 2000. 5. 3) |

| それが今回は自ら言い出した。それ程、切羽詰った状況なのか、それとも40歳をもう数年後に控え、何らかの心境の変化があったのか。どちらにしろ、本人がいいと言うなら、わたしは一向に構わない。それより夫として、ここは一つ協力せねばなるまい。車にはレジャーシートが積んであったろうから、それを持って広げ、少しでも目隠しの役に立とうかとか、河原が近いから大きな石を2つ並べ、そこに跨ってもらおうかとか、いろいろ妄想・・・、いや構想を練るのであった。

道はキャンプ場の脇の部分だけ、センターラインがある立派な舗装路となっている。左手にオートキャンプ場の整然とした区画が広がり、その中に立つ立派なトイレを恨めしく見る。また右手に目をやると「上村程野木地師の墓塔碑群」がポツリとある。 |

左手にキャンプ場が広がる (撮影 2011. 5. 7) 右手には木地師の墓塔碑群 |

木地師の墓塔碑群 (撮影 2000. 5. 3) |

峠の旅をしていると、この「木地師」に関わることを目にすることが時々ある。由来を書いた看板(下の写真)にもあるが、木地師の本拠地は近江国(おうみのくに、滋賀県)だ。そんなことをどこかで読んだ覚えがあるが、どこの峠道だったろうか?

墓塔碑群の由来 (撮影 2000. 5. 3) (画像をクリックすると拡大画像がご覧頂けます) |

|

|

キャンプ場を過ぎた先 (撮影 2011. 5. 7) 向こうに分岐が見える |

キャンプ場を過ぎるとまた道は狭くなる。まだ辛うじてアスファルト路面だが、砂利も混じって荒れた感じがする。

直ぐに右手に分岐が現れる。これは蛇洞沢に沿う枝道だと思う。分岐は橋を渡る手前で、その橋は蛇洞沢に架かる橋のようだ。この枝道も入ってみたいが、今は妻の緊急事態である。余分な時間は掛けられない。 |

右に枝道が分岐 (撮影 2011. 5. 7) |

11年前 (撮影 2000. 5. 3) |

| ただ、11年前に訪れた折り、国道の先が通行止だったので、代わりにこの枝道に入ったことがある。この付近には日影岩の地名があるが、人家などは皆無であった。道は工事中で、盛り土の上の整地された砂利道が、蛇洞沢の左岸を蛇行していた。そして間もなく、治山ダムの工事現場で行き止まった。その先には見上げるばかりの急な斜面が立ちはだかっていた。

この谷の沢が、林道・蛇洞線(蛇洞沢線)の由来である。後で写真に写った山肌をよーく見ると、道らしいものが僅かながらも確認できた。 |

蛇洞沢沿いの枝道の様子 (撮影 2000. 5. 3) 国道方向に見る |

蛇洞沢沿いの枝道の終点 (撮影 2000. 5. 3) 治山ダムの工事中 その先は見上げるばかりの山の斜面 |

|

|

この先右手に人家が現れる (撮影 2011. 5. 7) |

蛇洞沢の分岐を過ぎても、まだ舗装路は続く。すると右手に人家が一軒ある。並んでお寺かお墓の敷地がある。この付近は私有地とのことで、地主による厳しい内容の立札が随所に立っている。土地持ちもいろいろご苦労があるようだ。監視カメラも見受けられ、電気柵も通電中とのことで、道以外へはみ出す訳にはいかない。恐る恐る通過する。 |

| 人家を過ぎた直後にゲート箇所がある。11年前に来た時は、ここが閉まっていた。今回は無事に通過することができた。いよいよ未知の世界である。

川にぴったり沿った道である。山側の壁と川側の崖に挟まれ、窮屈な道だ。それでもまだ暫くアスファルト路面が続く。 橋を一本渡る。多分、御堂沢だと思う。蛇洞沢と同じく上村川の支流の一つだ。その後で砂利道が始まった。これが通行不能の国道の断末魔である。喘ぎ声が聞こえるようだ。 |

ゲート箇所 (撮影 2000. 5. 3) 11年前はここで引き返し |

ゲートの先 (撮影 2011. 5. 7) |

未舗装となる (撮影 2011. 5. 7) もう少しで道の終点 |

|

|

| 狭い谷間から抜け出て、パッと広い景色が広がった。上村川の広い河原であった。河原の中ほどをか細い水の流れが一筋通っている。その河原に降り立って道は尽きていた。これこそが国道の「通行不能」の正体である。

川の流れは人でも簡単に渡れる程で、谷の両側の崖は切り立っているが、空が大きく開け、野宿には持って来いのロケーションに思えた。こんな河原で焚き火でもして夜を過ごせば、さぞかし味わい深い野宿ができることだろう。 その広い河原の対角線上の対岸を見ると、山の斜面を登る道があった。それが地蔵峠へと登る昔からの秋葉街道の続きだろうか。足を踏み入れていないので、確かなことは分からないが。 |

道が尽き果てた場所 (撮影 2011. 5. 7) 峠方向に見る |

河原より国道方向を見る (撮影 2011. 5. 7) 黄色いパジェロ・ミニが止まっている 岩に隠れて見えないが、その横に乗用車が一台止まる |

残念ながらこの河原からは地蔵峠は望めない。ここより峠まで、直線距離でほぼ2kmである。河原の標高は1,100mをちょっと越えたくらいで、峠までの標高差は約210m。道さえ良ければ、1時間位で歩けるのではないか。旧秋葉街道を偲んで、一度歩いてみたいと思うところだが、そんな時間の余裕がある旅をする時が、この先来ることがあるだろうか。

ところで、もっと差し迫った用件があった。しかし、道の終点には先客が居たのだった。セダンタイプの乗用車が一台止まり、その中に男性が一人佇んでいた。また、今しも旧道と思しき山道から、もう一人の男性が歩いて降りて来るところだった。こう人目があっては、妻の決意も無駄にするしかない。いろいろと計画を練っていたわたしも、何だか期待を外されたような気がするのだった。 |

|

|

| 「通行不能」は確かめたし、妻の事態は深刻だしで、一休みする間もなく、とっとと道の終点から引き上げる。西ノ島の分岐まで戻り、更に国道の続きを進む。どこかにトイレがあれば良いのだが。

新しくできたしらびそ高原への道をくぐり、その先で矢筈トンネルの道をまたくぐる。こちらは元からあった国道だが、後からできた道にお辞儀してばかりいる。 |

国道を上村市街方向に進む (撮影 2011. 5. 7) 前方にしらびそ高原への新しい道が架かっている |

上村市街方向から分岐点を見る (撮影 2000. 5. 3) 直進:152号通行不能 右折:大鹿、しらびそ高原 正面の暗い森の中に入って行くのが地蔵峠に続く林道 |

国道上を上村市街方向に見る (撮影 2004. 8. 8) 左の写真とほぼ同じ位置を反対方向に見ている 道路の上をまたぐ高さ制限のバーや道路標識の看板が目印 また、上の写真ともほぼ同じ位置 この時はまだ、しらびそ高原への新しい道は架かっていない |

矢筈トンネルの道の下をくぐる (撮影 2011. 5. 7) |

右手に矢筈トンネルの坑口 (撮影 2011. 5. 7) |

矢筈トンネルの道をくぐる箇所 (撮影 2000. 5. 3) 西ノ島の分岐方向に見る |

この場所に、しらびそ高原へ行くループ橋ができ、この付近の景観は一段と変わった。それも大きなことだが、やはり何と言っても矢筈トンネルが開通したことが、一番脅威的な話である。何もなかった所に伊那山地を貫いて、中央構造線の谷と伊那谷とを最短距離でつないだのである。 |

| 矢筈トンネルの道は、国道474号となっているようで、小川路峠道路とか、三遠南信自動車道と名付けられている。小川路峠(おがわじ)とは、別名辞職峠(じしょく)とも呼ばれ、矢筈トンネルより南で伊那山地を越える古い峠である。後にその近くを赤石トンネル(赤石峠)が抜け、小川路峠の代わりとなったが、今や長大な矢筈トンネルが抜けたことにより、その赤石トンネルをも追いやったのである。三遠南信自動車道は壮大な計画のようで、将来は矢筈トンネルに続いて、中央構造線の谷を有料の自動車専用道路が貫通するかもしれない。

伊那山地を貫いて穿(うが)たれた矢筈トンネルの坑口が、寂しい山間の山肌にポッカリ口を開いているのを眺めると、ちょっとした脅威を感じる。三遠南信自動車道が開通した訳ではないので、トンネルを往来する車はまだ極めて少ない。静かな谷間にトンネルの坑口や立体交差の道路が、今はまだ無言で佇んでいる。 |

矢筈トンネルの上村側坑口 (撮影 2004. 8. 8) |

|

|

| 矢筈トンネルの道をくぐった先で、国道152号はその三遠南信道に合流する。左のトンネルの方から来る車に注意しながら、その道に乗るのだ。こちらの方に止まれのマークがあり、ここでも国道152号は虐(しいた)げられているのだった。

この分岐点から矢筈トンネル方向は自動車専用道路で、自転車や歩行者は矢筈トンネルを抜けることはできない。 三遠南信道と重なった国道152号の沿線には、直ぐにも人家が現れた。大鹿村側では、青木川沿いになってからは、あまり大きな集落はなかったが、こちらの上村川沿いは人家が多い。川の様相も、青木川より上村川の方が穏やかな気がする。 |

この先で三遠南信道に合流する (撮影 2011. 5. 7) |

休憩所とその向こうにそば屋 (撮影 2011. 5. 7) 峠方向に見る |

道の両側にはほぼ絶え間なく人家が点在する。ここは程野で、この先上中郷とか下中郷という地名が道路地図に見受けられる。しかし、道の駅などの施設は、さすがにないことだろう。車で旅をしている時、そうした気軽に立寄れる無料の施設はとてもありがたいものだ。何にもないだろうと思いながらも沿道を気にしていると、それがあった。

そば屋ののぼりが目に付き、仕方ないから昼食でも摂って、ついでにトイレを借りようかと思ったら、そのそば屋の隣が、車数台を停められるスペースになっていて、側らにトイレもあった。なんて好都合なことだろうか。 これだけで程野という所が気に入ってしまった。小さな滝を模したオブジェやベンチ。もしかしたらそば屋の物かもしれないが、鯉が泳ぐ池に小さな水車が回り、散策がてらに近所を歩ける。周囲を見渡せば、素朴な谷間に人家が点在し、のどかな風景だ。ここは小さいながらもちょっとした旅のオアシスである。大規模な道の駅などいいから、こうした場所を日本全国、あちこちに設けてもらいたいものだ。 |

| 無事に妻の用事を済ませ、ついでにわたしも小用を足し、ちょうど12時も過ぎた時刻なので、ここは奮発してそばでも食べるかと、そのそば屋に入った。しかし、なかなかの盛況で、時間が掛かりそうなので、あっさり出てきてしまった。結局この日も、どこかの河原に車を停め、カセットコンロでお湯を沸かし、カップめんをすする二人であった。私達の旅は、旅先で滅多にお金を落とさない。地元にとっては、あまり歓迎すべき旅人ではないのであった。

国道152号は改修がかなり進んでいて、集落内で蛇行しながらもセンターラインがある二車線路が確保されていた。集落を過ぎると、上村川に沿う快適な道となった。この辺りでは川もかなり深くなっている。 |

集落を過ぎ、川沿いの道路が続く (撮影 2011. 5. 7) |

昔ながらの狭い道 (撮影 2011. 5. 7) |

このままずっと快適路かと思ったら、突然昔ながらの狭い道に導かれた。橋やトンネルで立派な直線路を開削しているようだが、まだまだ未完成だ。更に途中で交互交通の箇所が2箇所あり、信号で長く待たされた。狭いトンネルや工事箇所を通過する。

|

| ふと対岸を見ると、立派な道を建設中であった。それは国道152号の新道であろうが、将来の三遠南信自動車道でもあるのだろうか。この狭い上村川の谷間に、一般国道と有料の自動車道の2本を通すとは思えない。なれば、この付近の三遠南信自動車道は無料なのか。いろいろ疑問が湧く。

狭い未改修の区間を抜け、再びセンターラインが現れた時は、国道標識に「大沢渡」の地名があった。ここもずっと中央構造線に沿った谷間であるが、それ程険しい雰囲気はない。またぽつぽつと人家が現れだした。 |

対岸に立派な道を建設中 (撮影 2011. 5. 7) |

|

|

右に国道256号が分岐する (撮影 2011. 5. 7) |

右に分かれる国道256号の道路標識が出てきたら、そこは上町である。旧上村の村役場があった中心地で、上町は「かんまち」と読むそうだ。

信濃から遠江(とおとうみ、静岡県)秋葉神社への参詣路である秋葉街道には、2つの道筋があったそうだ。高遠町的場から分杭峠、地蔵峠、青崩峠を越えるルートと、飯田市八幡で遠州街道から別れて小川路峠を越え、ここ上町以降は前者と同じ道を通るルートである。現在の国道152号がほぼ前者のルートと重なる。 一方、現在の国道256号が後者のルート、昔の小川路峠の道を指しているようだ。飯田市街の方からも小川路峠を目指して、国道256号が伊那山地の途中まで伸びて来ている。しかし、勿論現在の小川路峠に車道は通っていない。 上町から国道256号として分岐する道は、結局赤石トンネル(赤石峠)で伊那山地を越えることになっている。赤石トンネルの道は県道251号で、国道256号ではなかった筈だ。よって、国道152号から国道256号として分岐した道は、赤石トンネルに到達する以前に、小川路峠に向けて山の中へと消えうせているのだろうか。全く複雑だ。 |

| 尚、以前は上町より北の地蔵峠を通る国道が256号であり、上町より南が国道152号であった。そして小川路峠に重なる国道が152号であった。AX−1の次にジムニーでやって来た時は、国道番号の読み違えかと、非常に戸惑った覚えがある。2つの秋葉街道が、現在に混乱を引き起こしているのであった。 |

| 上町は小川路峠や地蔵峠を控え、秋葉街道の大きな宿場町であった。現在も自治振興センターやらコミュニティーセンターやらまつり伝承館やら特産品直売所やらいろいろある。

上町を過ぎると旧南信濃村(みなみしなのむら)に入るが、今はこちらも飯田市に編入されているようだ。それもあってか、旧村境ははっきりせず、それと分からず通り過ぎてしまった。 |

| さて、地蔵峠の旅はどこまで行けば良いのだろうか。秋葉街道の木沢宿(きざわじゅく)で上島トンネルを抜けた先、道の側らを流れていた上村川は本流の遠山川に流れ込む。国道152号はそのまま暫く遠山川沿いを行くが、途中で遠山川沿いの国道418号を分け、自分は長野・静岡県境の青崩峠へと向かう。

右の写真は国道418号(当時は県道52号)を分けて青崩峠へ向かう国道152号の分岐点を写したものと思うが、今では様子が変わっていてどうにも不確かである。右手の看板には、「皆で進めよう 国道152号 改良整備 南信濃村」とある。 とにかく、ここより先の国道152号は青崩峠の領分であることには間違いない。この分岐までが地蔵峠の範疇としておこうか。それにしても随分と長い話になった地蔵峠であった。 |

青崩峠へ向かう国道152号? (撮影 2000. 5. 3) ジムニーの左側に立つ看板は「秘境 信州遠山郷」か? |

| <走行日>

・1991. 4.21 上村→大鹿村(AX-1) ・2000. 5. 3 大鹿村→上村(ジムニー) (2002. 4. 7 分杭峠から大鹿村役場付近に下り、落合より小渋ダムへ) (2004. 8. 8 しらびそ峠から西ノ島へ下り、矢筈トンネルへ) ・2011. 5. 7 大鹿村→飯田市上村(パジェロ・ミニ) <参考資料> ・昭文社 中部 ツーリングマップ 1988年5月発行 ・昭文社 ツーリングマップル 3 関東 1997年3月発行 ・昭文社 ツーリングマップル 4 中部 1997年3月発行 ・昭文社 昭文社 ツーリングマップル 4 中部北陸 2003年4月発行 ・昭文社 県別マップル道路地図 長野県 2004年4月発行 ・エスコート WideMap 関東甲信越 (1991年頃の発行) ・角川 地名大辞典 長野県(地蔵峠の項) ・国土地理院 地図閲覧サービス 2万5千分1地形図 大沢岳(甲府)及びその周辺 ・その他(インターネットでの検索など) <Copyright

蓑上誠一>

|