| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

しおのさわとうげ (峠と旅 No.224)

御荷鉾山地に古くから通じる車道の峠

(掲載 2014. 7.10 最終峠走行 2014 5.27)

| |

|

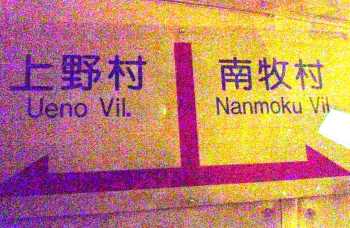

トンネル手前は群馬県(多野郡)上野村(うえのむら)大字楢原(ならはら)塩ノ沢

トンネルの向こう側は同県(甘楽郡)南牧村(なんもくむら)大字桧沢(ひさわ、檜沢)大入道(おおにゅうどう)・根草(ねぐさ)

道は旧県道(主要地方道)45号・下仁田上野線(「西上州やまびこ街道」との呼称もある)

トンネルの標高は1020m〜1030m (道路地図より)

| 序 |

|

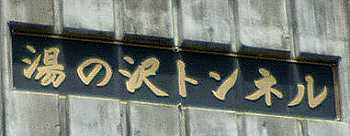

<峠名> 「塩ノ沢峠」とか「塩之沢峠」と書かれる。 「塩の沢」というのは見たことがない。 ただ、近年、峠の近くに通じた新しいトンネルは「湯の沢トンネル」と名が付き、こちらは「の」である。 古い物は「ノ」や「之」で、新しい物は「の」なのかと思ったりする。「ノ」か「之」のどちらか迷うのだが、ここでは「塩ノ沢峠」を採用しておく。 |

|

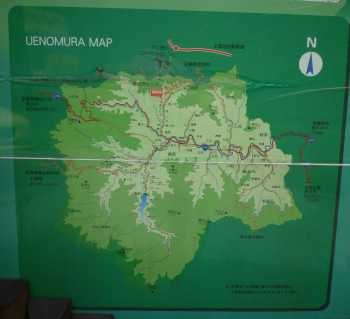

<峠の所在> <御荷鉾林道・御荷鉾山系> 御荷鉾(みかぼ)林道のことを知ったのは、バイク(ホンダAX-1)に乗り始めて間もなくのことだったと思う。 総延長約50km(67kmとも)に及ぶ関東屈指のスーパー林道との呼び声が高かった。 群馬県の鬼石町(おにしまち、現藤岡市)月吉から南牧村羽沢(はざわ)までに通じていた。 これはと思い、1日掛けて走りに出掛けた。長いだけあって通行止が生じることもある林道だが、幸運なことに全線を走り通すことができた。 多分1990年前後のことである。 この林道は御荷鉾山系の稜線上を行き、展望に恵まれている。 御荷鉾山系は、南の神流川(かんながわ)と北の鏑川(かぶらがわ)との間に挟まれ、 東西に長い山並で、東御荷鉾山(1246m)や西御荷鉾山(1286m)、赤久縄山(あかぐな、1522m)などの山々が連なる。 尚、神流川は烏川の支流で利根川水系である。 鏑川も同じく烏川の支流だ。 どちらも群馬県西辺の長野県との県境付近に源流を発し、東へと流れ下る。 <御荷鉾山系の峠> 御荷鉾山系には神流川水域と鏑川水域を繋ぐ峠が行く筋も通じている(車道とは限らない)。 東側から挙げるとほぼ次のような峠が地図上に見られる。 ・石神峠 ・投(げ)石峠(なげいし):標高1,015m(峠の看板より) ・秋葉峠 ・古峠 ・塩沢峠(しおざわ) ・ホーロク峠 ・杖植峠 ・八倉峠 ・桧(檜)沢峠(ひさわ) ・塩ノ沢峠 以上10峠。これらの中で、塩ノ沢峠は御荷鉾山系の最も西に位置する峠と言えるのではないだろうか。 また、古いツーリングマップ(関東 2輪車 ツーリングマップ 1989年1月発行 昭文社)では、 御荷鉾山系を越える峠で、まともに車道が通じる峠は、塩ノ沢峠以外になかった。 ほとんどの峠は車道が途中でなくなり、神流川沿いから鏑川(及び上流の南牧川)沿いへと、一筋に車で越えられる峠ではなかった。 後に、尾根上を通る御荷鉾林道より南側や北側へと、車道が幾筋か通じる様にはなったが、 相変わらず塩ノ沢峠は最も西に位置する車道の峠であり続けたようだ。 |

|

<群馬県の上野村と南牧村> 群馬県の最も南西の端っこに上野村はある。 塩ノ沢峠はこの村と北の南牧村(なんもくむら)とを繋ぐ。 上野村は埼玉県と長野県に接し、南牧村は長野県と接する。 群馬県の片隅にあるこの2つの村を繋ぐ峠が塩ノ沢峠である。 <付近の峠(余談)> 上野村に関しては 十石峠 (じっこく、じゅっこく)、 ぶどう峠 、 天丸峠 (てんまる、峠名は仮称)を掲載し、南牧村では 田口峠 (但し、峠は長野県側にある)や余地峠(よじ)などを掲載した。 天丸を除けば、どれも県境越えのそうそうたる峠ばかりだ。 |

| 上野村より峠へ |

(十石峠方向に見る) この橋を渡ると砥根平 |

<上野村砥根平> 神流川沿いの国道299号を西へと遡って来ると、最後に楢原(ならはら)橋(昭和56年1月竣功)で神流川を渡る。 するとそこに「砥根平」(とねだいら)と書かれたバス停が立つ。 上野村の終点のバス停である。 時計やベンチや待合所の小屋もある。 「砥根平」とは地名でもあると思うのだが、どういう訳か道路地図や地形図に掲載されているのを見たことがない。 多分、ここより下流の神流川の左岸沿いに人家が僅かに点在するので、その集落(地区)名だと思う。 |

|

上野村終点のバス停

ここから国道299号は狭くなる |

|

|

バス停の位置が今とちょっと違う 時計が立っているのが印象に残るバス停 バスはJR高崎線の新町との間を結ぶ 文献によると万場町(現神流町)との間で1日9往復あったそうだ 現在も新町との間で8往復運転される |

| 砥根平の十字路 |

|

<砥根平の十字路> バス停の立つ楢原橋の袂は、別に行止りなどではなく、十字路になっている。 しかし、ここまで通じていた二車線路の立派な国道299号に比べると、分岐するどの道も狭く、何となく道の「どん詰まり」といった感じを受けるのだ。 十字路を直進するのが国道299号の続きで、神流川の支流・黒川沿いに進む。 現在、十石峠はこの国道299号が通じるが、以前は峠の上野村側の国道が未開通で、その区間を黒川林道が繋いでいた。 現在は、黒川林道が改修され、全線が国道と呼ばれているようだ。 しかし、相変わらず厳しい峠道である。 |

十石峠方向に見る 右端に砥根平のバス停 |

|

ここまでは立派な国道であった

楢原橋方向に見る |

左の写真とほぼ同じ場所 |

上の写真とほぼ同じ場所 |

|

| 砥根平橋を渡る道(余談) |

|

<ぶどう峠への旧県道> 砥根平の十字路を南へ分岐する道は、以前はぶどう峠へ続く県道124号・上野小海線であった。砥根平橋で黒川を渡り、神流川左岸沿いに遡る道だ。今でも十石峠側から下って来ると、砥根平橋方向に「小海 ぶどう峠」と道路看板が示している。 |

|

この道がぶどう峠への旧道であった

看板番号は同じ11だが、掛かっている看板の数が以前より減っている

橋の袂に11番の案内看板が立つ |

左とほぼ同じ看板が立っていた |

看板番号はここも11番 右奥が楢原橋を渡って砥根平 |

現在のぶどう峠へは、楢原橋を渡る手前で、神流川の右岸沿いに新しく開削されている。

神流川の上流部に位置する上野ダムの建設などに伴い、道が整備されたようだ。 <十石峠への旧道> 砥根平橋を渡る古い道の方は、その先集落内を通って狭い。 しかし、実はこの神流川本流を行く道こそが、十石峠への本来の峠道であった。 その証拠に白井(しろい)の関所跡がこの先にある。 また、矢弓沢林道という道が十石峠方向に登って、途中で国道299号に合流している。 その林道の道筋がほぼ十石峠の旧道の道筋に近い。 旧黒川林道区間が崖崩れなどで通行止の時は、国道299号の代替として、矢弓沢林道が使われることがある。 今年(2014年)の5月に訪れた時も、落石対策工事の為、国道299号は通行止で、矢弓沢林道が迂回路に指定してあった。 |

神流川の左岸を通るこちらが旧国道299号 側に商店なども立つ |

<神流川沿いの旧国道> 楢原橋ができる前は、神流川左岸沿いに遡って砥根平に至る道が、国道299号であったようだ。 古いツーリングマップにはそうなっている。楢原橋はまだない。 現在のバス路線もそちらの狭い道を通っているようだ。バスの大きな巨体が狭苦しそうに旧国道を走っているのを目撃したことがある。 その沿道に人家や商店なども多い。 |

|

神流川左岸沿いの旧国道側から砥根平の十字路を眺めると、直進方向に支流の黒川を渡る砥根平橋が架かっている。このことも、そちらが十石峠の本来の峠道であったことをうかがわせる。 塩ノ沢峠の話の筈が、まだ砥根平付近でうろうろしているのは、砥根平から黒川沿いを行くのは、ある意味、塩ノ沢峠の峠道でもあると思ったからだ。現在は 国道299号の続きだが、本来の十石峠の道は黒川に沿うことなどなく、もう少し神流川左岸沿いを遡って行った。砥根平は、十石街道から別れ、塩ノ沢峠を越える峠道の起点と言えそうな気がする。 |

直進方向は砥根平橋を渡る |

| 11番の看板 |

|

<看板番号(余談)> ついでなので、更に余談。 上野村では主要な交差点に案内看板を設けてあって、分り易い様に看板の天辺に番号が付けられている。 1から13番まである。 この番号は随分前から(少なくとも1999年には)あったようだが、これまで全く気付かなかった。 今年になって妻から聞いて初めて知った。 上野村の観光パンフレットを見ると、確かにそういう仕掛けになっている。 妻はこういう細かいことをよく記憶しているが、あまり役に立ったことはない。 <11番の看板> ちなみに、砥根平の十字路では、砥根平橋の袂に11番の看板が立つ。 黒川沿いの国道299号を指して、以下の様にある。 長野県佐久町(十石峠) 36km 下仁田町(湯の沢トンネル経由) 25km 黒川・塩ノ沢方面 国民宿舎 やまびこ荘 4km 砥根平橋の袂にありながら、砥根平橋方向の案内は何もない。 実は同じ11の番号を持つ看板が、ぶどう峠への新しい県道分岐の角に立っている。 そちらの方の看板にぶどう峠などが詳しい。 |

| 砥根平から黒川沿いへ |

上に掲げられた看板は連続雨量に関するもの 右奥に堂所地区への道が登る |

<黒川沿い> 黒川沿いになった国道299号沿いにも、僅かに人家が見られる。急坂が右手に登っている(左の写真)。その道の先にも人家があるのかもしれない。付近に は「堂所」という地名が地図にある。坂道の手前に看板が出ていた。「お知らせ ここから9.8km間は連続雨量100mmに達した時 通行止 になります」とある。それだけでなく、十石峠は冬期通行止だ。ぶどう峠も然り。一方、塩ノ沢峠は冬期も通れる峠道であった。ただ、湯の沢トンネルが開通した今、塩ノ沢 峠はどういう扱いになっただろうか。 |

|

|

<国道標識> 現在、黒川沿いの道には国道標識が立っている。「国道 299 上野村 楢原」とある。 「楢原」は大字で、塩ノ沢峠の道の上野村側は、全てこの「楢原」である。 <以前の県道起点> かつて、国道299号の未開通区間を黒川林道が代行していた一時期、この黒川沿いの道も、 塩ノ沢峠を越える県道(主要地方道)45号・下仁田上野線と、道路地図には表記してあった。 砥根平の十字路から県道45号が始まっていたのだ。 その意味で、前述の通り、砥根平を塩ノ沢峠の峠道の起点と言っても、あながち間違いではない。 しかし、現在はしっかり国道標識が立っているし、かつ、塩ノ沢峠は、黒川の支流・塩ノ沢川(または単に「塩の沢」)の上流部に位置する。 やはり黒川沿いまで塩ノ沢峠に組み入れるのは、今では無理なようだ。 |

|

| 県道45号起点 |

ここが県道起点 直進は国道299号を十石峠へ |

<現在の県道起点> 現在の県道45号の起点は、黒川沿いを600m程行った所にある。 国道より右に分岐して始まる。 直進方向は国道299号で、道路看板に「十石峠 佐久穂 佐久市」などとあり、 右に分岐する県道45号方向には「南牧 下仁田(町) 国民宿舎やまびこ荘」などと案内がある。 この分岐は、十石峠か塩ノ沢峠(及び湯の沢トンネル)を越えた時は必ず通る。 もう10回以上は訪れていることになる。国道の旧黒川林道の区間が通行止の 場合などは、この分岐の先に通行止の看板が立つ。 今回(2014年5月)も、「全面通行止」と電光掲示板が赤く点灯していた。 そういう場合は、矢弓沢林道が迂回路となる。 尚、砥根平橋袂の看板に「黒川・塩ノ沢方面」と案内看板があったが、「黒川」はここより国道方向にあり、「塩ノ沢」は県道方向だ。 ただ、ここから先は国道の方が寂しい道で、「黒川」とはどういう集落であったか、全く覚えがない。 |

県道方向に「下仁田町 国民宿舎やまびこ荘」とある |

|

10年前の様子(真冬) |

15年前の様子(真夏) |

|

国道299号より砥根平方向に見る

左に県道が分岐

角に12番の看板が立つ

|

|

| 県道45号へ |

|

<塩ノ沢川> 国道は黒川の支流を天王橋で渡り、尚も黒川の左岸沿いを遡って行く。 黒川は県境に位置する十石峠直下から流れ下って来ている。 一方、県道45号はその支流の左岸沿いを辿る道になる。 この支流の川は「塩ノ沢川」(塩の沢川)、または単に「塩ノ沢」(塩の沢)と呼ぶものと思う。この川沿いにある 集落の名と混同しない様に、わざわざ「川」の字を付けているのだろうか。 やや冗長な気もするが、ここでは安全を期して「塩ノ沢川」と記す。 ところで、この黒川の支流には、ここより600m程上流で後山沢という川が合している。 多分、塩ノ沢川の方が本流だと思うが、明確な証拠が見付からない。塩ノ沢川と後山沢が合した後、別の名前の川になり黒川に注いでいる可能性が僅かに残っている。 |

|

<県道名> 県道45号に入ると、直ぐに県道標識が立っている。 「(主)下仁田 上野線 上野村 楢原」とある。 この県道(主要地方道)は、上野村側で国道299号から別れ、峠を越えて南牧村に入り、更に下仁田町で国道254号に接続している。 |

次のようにある (主)下仁田 上野線 上野村 楢原 |

|

|

<西上州やまびこ街道> 最近変わった名を知った。 「西上州やまびこ街道」という。 Web版の電子地図に出て来た。 どこが起点か確かめていないが、国道299号を上野村にやって来て、県道45号に入り、 新しくできた湯の沢トンネルは通らず、古い塩ノ沢トンネルを抜け、下仁田の方へと走り去って行く。 名前からして群馬県の西の方で山間を通る道、とでもいうことだろう。 新しく湯の沢トンネルが開通したので、それにちなんで生れた名称かと思ったが、そうでもなさそうだ。 どの様な意図であろうか。 <道路状況の看板> 県道標識の直ぐ後に、道路状況の看板が立つ。 通行注意 落石の恐れ この先 塩ノ沢峠は言うに及ばないが、湯ノ沢トンネルの新道も「西上州やまびこ街道」も、落石を覚悟しなければならない道であった。 |

|

道路看板は国道299号への接続を示す 左折方向は「秩父 神流」 右折方向は「佐久町 十石峠」 |

|

<古い道の名> <塩ノ沢林道> 古いツーリングマップでは、塩ノ沢峠の上野村側はまだ県道になっていない。代わりに 「塩ノ沢林道」とある。 十石峠の上野村側もまだ国道の途絶区間を黒川林道がつなぎ、矢弓沢林道もまだ通じていない時代だ。 <村道4号> また、文献では塩ノ沢峠の道を「村道4号」としている。 ちなみに十石峠の道は「村道3号」とのこと。 <県道乙母下仁田線> 更に文献には「県道乙母下仁田線」というのが出て来る。 「乙母」とは「おとも」と読み、上野村の大字の一つである。 楢原よりも神流川のずっと下流に位置する。 村の中心地でもある。 この県道は塩ノ沢峠の北側になる南牧村の桧沢(ひさわ)から上野村へ通じるように計画されたとのこと。 実は、まだ「塩ノ沢林道」と書かれていたツーリングマップに、上野村側から塩ノ沢峠に向けて、一つの県道(主要地方道)が描かれている。 名称が記されていないので、これがその「乙母下仁田線」かどうかは分らない。 その県道は、楢原(字楢原?)にある旧黒澤家住宅(重要文化財)の近くより、神流川の支流(楢沢?)沿いを真北に位置する塩ノ沢峠に向けて直登する。 しかし、途中で車道は尽きている。 その道の沿道には、須郷(すごう)、楢沢(ならさわ)といった地名が見られる。 「乙母下仁田線」は謎のままだが、少なくとも塩ノ沢峠を越える県道は、当初は別ルートで計画されていたらしい。 より上野村の中心地に近い所から峠を目指そうとしたようである。 しかし、結局は最も西に通じていた塩ノ沢林道が、道筋もそのままに県道となり、現在に至っているようだ。 |

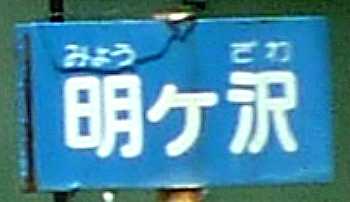

| 明ヶ沢集落 |

|

<明ヶ沢> 県道は暫く塩ノ沢川(?)の左岸を川にピッタリ沿って進む。 起点から数100m行くと、沿道に僅かばかりの人家が現れる。 対岸にも家屋が見られる。 その小さな集落の途中に「明ヶ沢」と看板が立つ。 ここは明ヶ沢の集落(地区)である。 地形図には「ヶ」の横に「ご」とルビが振られている。 明ヶ沢は「みょうごさわ」と読むらしい。 |

|

右手に「明ヶ沢」の看板が立つ |

「みょうごさわ」と読むらしい |

10年前の様子 明ヶ沢集落付近はあまり変わりがない |

明ヶ沢集落の側を流れる黒川の支流は、塩ノ沢川だとしてきたが、ここに明ヶ沢という地名があることを思うと、

もしかしたら、それがこの川の名でもあるのかと思ったりする。 <明ヶ沢以降> この先に新しく湯の沢トンネルが通じたが、明ヶ沢集落付近までの道幅は、昔と変わらずあまり広くない。 それでも、人家を過ぎた辺りから、センターラインがある快適な2車線路に改修されていた。 |

| 後山沢と後山林道 |

|

<後山沢> 道は塩ノ沢川(?)を渡ってその右岸に出る。 そこを左に林道が一本分岐する。 後山沢に沿う道で、林道看板には「後山線」とある。 橋の直ぐ下流で塩ノ沢川と後山沢という2つの川が合流している。 どちらも南牧村との境の峰に源流を発するようだ。 塩ノ沢川の方が本流だろうと思い、ここより下流で黒川に注ぐまでも塩ノ沢川だろうと考えていた。 しかし、地形図を眺めても、後山沢と塩ノ沢川の格差は、あまりはっきりしない。 |

|

後山沢の左岸沿いを遡る道 舗装されている |

左手の沿道に林道看板が立つ 右手の上に案内看板が立つ |

|

<後山林道> この付近は県道が改修され、塩ノ沢川を渡る部分も、道は直線的に変更された。 それにより、後山沢に沿って遡る林道後山線の分岐は、寂しいものになった。 後山沢と塩ノ沢川とはほとんど同等なくらいの川だが、今の林道と県道では雲泥の差がついてしまっている。 以前の後山林道は、まだ未舗装だったが、県道からの分岐がもっとはっきりしていたようだ。 それで林道入口には左の写真の案内看板がわざわざ立てられていた。 その分岐で道を間違える程ではなかったが、川と同じように、ここで道が二手に分かれているという雰囲気が残っていた。 しかし、現在の県道を行くと、その後山林道の分岐など、ほとんど気付かずに通り過ぎそうである。 地図を見ると、後山林道はその上流部で別の林道・カマカケ線に接続し、カマカケ林道を下ってまた県道に戻って来られそうである(未確認)。 |

| 塩ノ沢集落 |

|

<塩ノ沢川右岸沿い> 道は川の右岸沿いを遡る。 右手に見える川はもう間違いなく塩ノ沢川である。 県道は改修され、センターラインの色もまだ真っ白い道が続く。 しかし、一部にはセンターラインがなくなるやや狭い区間も残す。 対向車や後ろに追い付いて来る車が意外と多い。 これも湯の沢トンネルが開通し、交通量が増した影響か。 こちらはのんびり走りたいので、路肩に避け、後続の車やバイクを先に行かせたりする。 |

|

塩ノ沢集落へと入る |

<塩ノ沢集落> 右手の対岸に人家が現れ、塩ノ沢集落へと至ったことを知らせる。 その人家専用とも言える橋が架かっている。 最初に見えた人家から200m程行くと、人家が密集した箇所を通る。 しかし、大半の家屋はやはり対岸に建っている。 元々の塩ノ沢峠の道は、その左岸の人家の間に通じていたのだろう。 現在の県道は、その家屋が密集した集落内を避け、新しく右岸に開削されたようだ。県道からはその集落へと橋が架かっている。 |

対岸に人家が密集している |

|

|

(塩ノ沢川の下流方向に見る)

対岸に塩ノ沢集落

集落側の道も少し改修されたようだ

| 県道側から塩ノ沢集落を眺めると、比較的大きな建屋も見られる。 中には民宿を営んでいる家もあるようだ。 家屋は左岸の斜面にひな壇の様に立っている。 |

|

| 湯の沢トンネルとの分岐 |

この先で右に塩ノ沢峠への道が分岐 右斜めに通じるアスファルトは、かつての県道跡と思われる |

<分岐> 右手に塩ノ沢の集落を見て進んでいると、道路看板が右への分岐を示す。 直進が県道45号の続きで、湯の沢トンネルへと進む。行き先は「南牧 下仁田」とある。 一方、右折は「塩ノ沢峠」となっている。正式にはもう県道ではないのかもしれない。 <園地> 分岐の手前が小さな園地に整えられている。 車をちょっと停めるのにも手頃である。 多分その園地内のアスファルト箇所は、塩ノ沢峠へと続いていたかつての県道の跡だと思う。 なだらかにカーブして右手の塩ノ沢川を渡る橋へと続いていた。 現在の県道は、真っ直ぐ湯の沢トンネル方向へと進んでいて、塩ノ沢峠へは直角に分岐する。 |

|

左手奥に見えるのが湯の沢トンネル

右に塩ノ沢峠の道が分岐する

「上野村を 拓く為に」と刻まれる |

車を停めた所は塩ノ沢峠へ続くかつての県道跡と思われる |

|

園地には案内看板や石碑などがある。

塩ノ沢峠方向への案内看板が多く、この先600mに塩ノ沢温泉・やまびこ荘などがあることを示している。 |

園地に立つ看板 (撮影 2014. 5.27) 「みどころ まるごと マップ」とある 地図は下が北 (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

看板の左下の地図 (撮影 2014. 5.27) 須郷・楢沢を通る道(古い県道)が塩ノ沢峠の途中まで伸びている (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 湯の沢トンネルへ |

|

旧県道の分岐から湯の沢トンネルの坑口まで、100m程の近さだ。 道の川側に板塀のような高い壁が設けられている。 近くに人家があり、騒音防止の為かと思う。 塩ノ沢川を渡る赤岩橋の上から眺めると、その塀が湯の沢トンネルの坑口を隠している。 トンネル開通以前の2002年8月に訪れたことがあるが、その時は丸見えだった。 |

|

板塀でトンネル坑口が隠れている

|

上の写真とほぼ同じ場所

まだ板塀はない

|

|

| 湯の沢トンネル |

|

<湯の沢トンネル> 湯の沢トンネルの開通は、上野村側の方により大きな意味があると思われる。 例えば、上野村への最寄り駅は、「下仁田」になった。上信電鉄の終着駅だ。 これまでも最寄り駅には違いなかったが、そこからのアクセス路が塩ノ沢峠では、なかなか推奨し難い。 しかし、湯の沢トンネルが開通した今、下仁田から上野村の中心地までほぼ全線に渡ってセンターラインがある道が通じたことになる。 上野村の観光パンフレットなどでも、湯の沢トンネル経由の道を大きく紹介している。 |

|

<トンネル開通日> 銘板には「2003年1月」とある。 しかし、上野村のパンフレットなどでは、「平成16年(2004年)3月24日 ふるさと林道湯の沢線・湯の沢トンネルの開通」とある。 トンネルが開通したのが2003年で、実際に通行が開始されたのが2004年ということだろうか。 |

(上野村側) |

|

|

ちょうど通行が開始される直前の2004年2月に、トンネルの前を通り掛かったことがある(下の写真)。

トンネルの前にはバリケードが設けられ、通行止になっていた。

工事看板の路線名はまだ林道「湯の沢線」であり、県道ではなかった。 |

|

工事看板 (撮影 2004. 2.15)

工事看板 (撮影 2004. 2.15)路線名は「湯の沢線」 (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

<「湯の沢」の名> 「湯の沢」という名は、これまで聞きなれない名であった。 塩ノ沢峠の近くに通じたのだから、当然「塩の沢トンネル」かと思ったら、そうではなかった。 塩ノ沢峠の南牧村側には、南牧川の支流である桧沢(ひさわ)川が流れ下る。 その桧沢川の支流沿いに湯の沢トンネルの道が下るが、その川が「湯の沢」であろうか。 残念ながら地形図や道路地図には、その川の名が載っていない。 |

| 赤岩橋を渡る |

|

<赤岩橋> 塩ノ沢峠へは、赤岩橋(あかいわばし)で塩ノ沢川を渡り、暫しその左岸を遡る。 ここから上流側には人家はほとんどないようだ。 |

|

ここより下流の左岸に人家が集中する

|

左が塩ノ沢集落へ、右が赤岩橋を渡って県道へ

|

塩ノ沢峠方面から下って来ると、赤岩橋の手前で塩ノ沢川の左岸をそのまま下る道が分かれる。

そちらの道沿いに塩ノ沢集落の人家が立ち並ぶ。

その集落内を行く道こそが、元の塩ノ沢峠の峠道であったのだろう。

集落内の道は狭いので、車道(塩ノ沢林道?)の開削時にでも、橋を渡し、右岸に新しく広い道を通したものと思う。 |

こちらが元の峠道か? |

|

| 赤岩橋から上流へ |

|

<赤岩橋の先> これから先、人家はないが塩ノ沢温泉がある。それを目当てに進む。 直ぐに左手に塩ノ沢川を渡る橋が架かっている(左下の写真)。 しかし、通行止である。湯の沢トンネルの坑口付近へと通じていたようだ。 工事用の道だったかもしれない。 塩ノ沢トンネルの高さ制限の道路標識が出て来る。(下の写真)。 「この先5Km 2.8m」とある。 |

|

|

|

<塩ノ沢温泉手前> 塩ノ沢温泉までは、沿道には人家などは皆無で、寂しい道になる。 湯の沢トンネルの方が県道の本線になった今では、尚更通行量は減ったことだろう。 しかし、塩ノ沢温泉を訪れる観光客などには、まだまだ使われる道である。 |

塩ノ沢集落方向に見る 手前が塩ノ沢温泉方向 |

| 塩ノ沢温泉付近 |

|

<塩ノ沢温泉へ> 前方の少し高くなった所に比較的大きな建物が見えてくる。 塩ノ沢温泉の「やまびこ荘」だ。 <上野村の温泉(余談)> 上野村には4つの温泉がある。 向屋(こうや)温泉、野栗沢(のぐりさわ)温泉、浜平(はまだいら)温泉、そしてこの塩ノ沢温泉だ。 中でも塩ノ沢温泉には早くから村営の国民宿舎「やまびこ荘」が建てられ(文献では昭和43年営業開始)、 宿泊や日帰り入浴のできる比較的大きな施設となっていた。 途中から経営を第3セクターに移譲し、国民宿舎ではなくなったようだが。 |

|

<やまびこ荘(余談)> 2004年に一度だけ宿泊したことがある。 その時のまだ国民宿舎だった頃の「やまびこ荘」のパンフレットが手元に残る。 今年(2014年)は向屋温泉の「ヴィラせせらぎ」に泊まったが、経営母体が一緒(上野村産業情報センター?)の為か、 パンフレットには「やまびこ荘」と「ヴィラせせらぎ」が一緒に掲載されていた。 |

|

<観光パンフレット(余談)> 上野村の観光案内のパンフレットなどもいろいろ残っている。 それらを眺めていると面白い。 このホームページを書くにも時には役に立つ。 国民宿舎だった頃のやまびこ荘のパンフレットに、赤い欄干の橋の上で、二人の女性が手を振っている写真が挿入されている。 しかし、特にその橋については何の説明もない。 今回、やまびこ荘の入口とはほぼ反対側に、その橋を見付けた。 塩ノ沢川に架かる。 その橋の上より清流を眺めるという趣向らしい。 しかし、最近のパンフレットにはその赤い橋は登場しなくなった。 あまり人気がなかったのかもしれない。 最近は旅先で観光パンフレットなどを積極的に貰ってきて集めている。 旅に出られなくなった老後は、それを眺めて暮らそうかと思っている。 |

やまびこ荘の前に架かる |

丁度昼時で、車やバイクが数台停まっていた 右手の擁壁の上は「やまびこ荘」の駐車場 |

ここが入口 |

駐車場より望む 比較的大きな温泉宿泊施設 |

目の前の駐車場の下に道が通じ、塩ノ沢川が流れる 道沿いに立つ「峠のうどん屋」が見える |

|

<塩ノ沢温泉周辺> やまびこ荘は塩ノ沢温泉で中心的な施設だが、沿道には他にも飲食店などがポツリポツリとある。 「峠の茶処・天狗岩」というのもあるが、峠まではまだまだ遠い。 その店を最後に、沿道からは家屋の姿が消える。 塩ノ沢温泉は人の住む集落ではないが、ここを過ぎると、もう峠道にひと気は感じられなくなる。 |

|

| 大栃沢分岐 |

右に川沿いを行く道が分岐 |

<大栃沢> 塩ノ沢温泉周辺を過ぎた直ぐ先で、道は左手の川を渡る。 そこはもう塩ノ沢川ではなく、地形図では大栃沢という川になっている。 大栃沢の上流方向に塩ノ沢峠があるのだが、道は一路峠とは反対方向の西へと進む。 大栃沢沿いにも道が続いているのだが、見たところ未舗装で、途中で行止りのようだ。 さて、塩ノ沢川はどこへ行ったのか、分らない。 塩ノ沢川の上流部を大栃沢と呼ぶのか、あるいは峠方向とは別の所に塩ノ沢川の源流があるのか。 |

|

地形図を眺めたところ、塩ノ沢峠の西方数Kmの稜線付近を源流とし、天狗岩の東麓の谷を流れ下る川が一筋あり、

塩ノ沢温泉付近で大栃沢と合流する。

そちらが塩ノ沢川か。 とにかく、塩ノ沢峠から上野村側に最初に流れ下る川は、塩ノ沢川ではなく、大栃沢ということになりそうだ。 峠の名にもなった「塩ノ沢」だが、川の名としてではなく、峠道が途中で通過する集落の名として、峠名に冠せられたようだ。 |

|

<塩ノ沢川?を渡る> 道は、大栃沢の川筋を離れてから、大きな蛇行を開始する。 もう川面を近くに眺めることはない。 大栃沢を外れて数100m行くと、塩ノ沢川ではないかと思われる川を渡る。 その後は、どこをどう走っているのか、方向感覚が定まらないような道になる。 山中をさまよっているかのようだ。 第一、峠は道の進んでいる方角とは真逆に存在する。 <道の様子> 谷は概ね道の左側にある。右側は山だ。 それまでの川沿いの道とは明らかに様相が異なる。 コンクリートで固められた高い擁壁が、垂直に切り立つ険しい箇所も過ぎる。 |

(ドラレコの画像) |

擁壁が垂直に切り立つ 左側が谷 |

<ドラレコ(余談)> ところで、ここ数年、何か不測の事態の為にとドライブレコーダー(通称ドラレコ)を車に搭載している。 数千円の安物を自分で取り付けた。通常は16GBのSDメモリに上書きで録画するので、 直前の12時間分くらいしか動画は残っていない。 ある時、旅先でふと思った。 峠道の部分だけでも残して置いたらどうかと。 そこで、予備のSDメモリを用意し、峠道を越えた後、メモリを入れ替えて持ち帰り、パソコンで再生した。 すると楽しくてしょうがない。 こうして塩ノ沢峠のページを書きながらも、その動画を見て位置関係などを確認している。 メモリ容量を減らす為に、画像はあまり鮮明ではないが、それでもクネクネ曲がる峠道を映し出した画像は、面白くてしょうがないのだ。 ただ、一般人にはこの面白さは理解できないかもしれないが。 |

| カマカケ林道分岐 |

|

<カマカケ林道分岐> 道はフラフラしながらも概ね西へと進み、地図で見ると湯の沢トンネルの上部を西側へと通過している。 すると、左に林道の分岐がある。 しっかり「林道 カマカケ線」と林道標識も立っている道だ。 「熊出没注意」とはあるが、ゲートなどはないので、入れそうである。 地図を見ると、この林道は更に西へと進み、後山林道の上流部で接続しているらしい。 峠道のちょっとした迂回路になるかもしれない。 <道の様子> 林道分岐以降は、道は一転、北の稜線方向へ進路をとる。 谷は道の右側となる。 谷は狭く、木々が迫る。周囲の緑に圧倒されそうである。 |

|

|

右手に谷を望む |

木々の緑に圧倒される |

|

| 天狗岩登山口 |

|

<天狗岩登山口> 道がちょっとした小さな沢を横切る。 道に橋らしい物などは架かっていない。 ここは、多分塩ノ沢川だろうと思われる川の上流部である。 沢の左岸の上流方向に向かって登山道が始まっている。 案内看板が充実していて、天狗岩への登山道入口であることが分かる。1.5kmとのこと。 |

塩ノ沢川?の上流部 |

左下に「タルノ沢」の看板 |

|

<タルノ沢> ちょっと見ると、登山道下に何かの看板(公園か何かの敷地を示す)があり、「タルノ沢」とある。 また、登山道入口を過ぎて少し行くと、道の右側に駐車場があり、トイレも設備されていて、そこに天狗岩の案内看板が立つ。 それにも「タルノ沢」とある。 これまで塩ノ沢川か思っていたが、だんだん怪しくなってきた。 大栃沢とこのタルノ沢の2つの沢が合流し、それより下流を塩ノ沢川と呼ぶのかもしれない。 大栃沢流域とタルノ沢流域では、どちらが塩ノ沢川の本流とは、決まっていないのかもしれない。 |

天狗岩登山用に整備されている この敷地内に案内看板が立つ |

天狗岩の案内看板 (撮影 2014. 5.27)

天狗岩の案内看板 (撮影 2014. 5.27)(上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

<天狗岩登山口以降> 道はやっと東の峠方向を向く。 しかし、ジグザグは続く。 谷が幾分開け、眺めが広がる箇所もある。 |

|

谷が広くなり、視界も広くなった

|

上の写真とほぼ同じ場所

偶然に同じ所で写真を撮っている

|

<タルノ林道> 天狗岩登山口のタルノ沢からは既に離れてしまったが、左手に「タルノ沢線」と書かれた道が分岐する。 到底車道とは言えない様な林業作業道だ。 地図にはない道である。 |

| 大栃沢水域へ |

|

<大栃沢水域へ> 道はタルノ沢を離れ、元の大栃沢の上流部への移動を開始する。 タルノ沢水域から大栃沢水域へと、上野・南牧村境の稜線とほぼ並行に、東へと進路をとる。 稜線から南へと派生する支尾根を巻いて進む。 その為、道の屈曲は続くが、あまり高度を上げていかない。 時折、沿道に平坦地も見掛ける。道の険しさもあまり感じない。 |

沿道に平坦地がある |

|

|

<工事箇所> 地図を見ると、道は一旦湯の沢トンネルの西側に出て、また東側へと戻って来ている。 その湯の沢トンネルの開通で、もうこの辺りの塩ノ沢峠の道を通行する車は皆無に近い。 と思ったら、対向車が1台やって来た。 しかし、屋根にオレンジ色のパトライトが付いていて、工事用の車だった。 その先の路肩で何かの工事をしていた。通行に支障はない。 |

|

この先の路肩で工事中 |

|

<大栃沢上流部> 道を走っているだけでは気付かないが、いつしか大栃沢の右岸沿いを道は遡り始めている。 右手に谷を臨むが、木々が生い茂り視界はあまり広がらない。 沿道から楽しめる遠望は上野村側には少ない。 |

| 南牧村羽沢方面への御荷鉾林道 |

|

<御荷鉾林道と接続> 正面のカーブの上をガードレールが通じている。 それが南牧村の羽沢(はざわ)へと通じる御荷鉾林道だ。直ぐにその道への分岐が出て来る。 |

|

御荷鉾林道との接続の直前

|

林道脇に案内看板が立つ |

|

<御荷鉾林道(余談)> 何度か走っているが、通しで走れたのは最初の一度だけである。 ビギナーズラックか。 その後、南牧村の一部で長く通行止になっていた時期があったと思う。 林道の部分部分は整備され、舗装などの改修が進んだ箇所も多い。 <道路看板> 上野村側から登って来ると何の看板もないが、塩ノ沢峠から下って来ると、御荷鉾林道の分岐を示す道路看板が立つ(下の写真)。 御荷鉾林道は塩ノ沢峠の道を一部併用しているので、御荷鉾林道を走り繋ぐ者への配慮である。 |

やや荒れた感じがあるが、それでも舗装済み |

上野村方向に見る |

|

| 旧鬼石町方面への御荷鉾林道 |

|

<旧鬼石町への御荷鉾林道の分岐> 峠の直前で、今度は右に御荷鉾林道が分岐する。 旧鬼石町(現神流町の一部)方面へと続く御荷鉾林道の分岐だ。 道路看板には、直進方向に「下仁田」、林道方向に「スーパー林道」とある。「御荷鉾」の文字がないのは何か意味があるのだろうか。 |

|

|

|

通行止看板などはなさそうだ |

ちょっと見る限り、道は舗装済み |

県道看板はもうない |

キャミの近くに上野村の案内看板が立つ 県道標識はまだある |

|

中央に県道標識

|

<御荷鉾林道分岐付近> 林道が分岐する部分は、道幅も広く、峠のトンネルに入る直前でもあり、ちょっと車を止めたくなる。 遠望はないが、空が開け、気分が良い場所だ。以前、そこにはしっかり県道標識が立っていた。しかし、今はポールだけ残ってる。やはり、塩ノ沢峠は県道ではなくなったのか。 <上野村の観光案内看板> 側には、上野村の観光名所の案内看板が立つ。 塩ノ沢峠を越えて来た者や、御荷鉾林道を走って来た者にも目に付く。 しかし、現在はかなり傷んでいて、判読が難しい状態だ。 偶然、2002年に写真に撮ったものが残っていた(右下の写真)。 湯の沢トンネルが開通した今では、尚更この看板を覗き込む者は居なくなったことだろう。 |

傷みがひどい |

左と同じ看板 (撮影 2002. 8.10)

左と同じ看板 (撮影 2002. 8.10)交差点に立つ看板の番号についても説明されている (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 峠の上野村側 |

|

|

|

<塩ノ沢トンネルの上野村側> 御荷鉾林道分岐を過ぎ、左カーブで暗い林の中に入りそうになると、そこにトンネル坑口が寂しそうに待っている。 坑口前には高さ制限 2.8mの鋼材がコの字に組まれている。 かなりしっかりした物だ。 この近くでは志賀坂峠(しがさか)などでも高さ制限のバーは見られるが、こんなに厳つくはない。 <看板など> 高さ制限の道路標識や次のような「お知らせ」看板がトンネルの前に立つ。 お知らせ ここから5.3Km間は 連続う賞100mmに 達した時通行止 になります 群馬県 「お知らせ」の看板の手前を、トンネル上部へと登って行くような山道が見られる。 塩ノ沢峠に至る旧道かと思ったりするが、単にトンネルの保全用かもしれない。 |

|

約12年前の写真

あまり今と変わりはない

|

<峠の思い出(余談)> この塩ノ沢峠の道は、最初の頃は全く関心のない峠道であった。 何しろ、近くに十石峠やぶどう峠、余地峠、田口峠、また埼玉県の方には志賀坂峠や三国峠などなど、県境を越える峠が目白押しだ。 群馬県内の隣り合う村同士を繋ぐ塩ノ沢峠など、それらの峠を越える時にちょっと通過するだけの存在であった。 ある時は10日間の東北旅行の初日に越えた。 またある時は2泊3日で能登半島を旅した時のやはり初日に越えている。 そんな遠くへ旅をするというのに、わざわざこんな所を通らなくてもと、今更ながらに思う。 また長野や群馬への小旅行の帰り道に越えることもあった。 いろいろ走り回るので、南牧村側から塩ノ沢峠へ登りだす頃には、ヘッドライトを点けなければならない刻限となることもあった。 塩ノ沢峠の次は、もう真っ暗な志賀坂峠で埼玉県に入り、秩父市街を抜けて正丸トンネルへと登り、 トンネル手前で右折して山伏峠越えで旧名栗村に下り、小沢トンネルで東京都の青梅市街へ出て、そこから更に自宅まで混雑した道が30km以上も残っていた。 何度も通ったことがある道ばかりなので、地図を見なくとも帰り道のルートは頭の中に描けた。 ちょっとした近道なども記憶していてよく利用した。 夜中では道路地図を見るのも思うように行かず、勿論カーナビなどない時代で、よくそんなことができたと思う。 ある日、結婚前の妻と二人で長野方面の温泉を旅した帰り道、いろいろ寄り道もしたので、塩ノ沢峠で日が暮れた。 旅の疲れもあってか妻は助手席で眠り込んでしまった。 この人を神奈川県の自宅まで無事に送り届けなければと、暗い峠道を慎重に越えて行ったことを覚えている。 今は、旅先やちょっとした外出先で、時々体調を崩して私の方が寝る羽目になる。 そんな時、妻が代わって宿泊先や自宅までハンドルを握ってくれている。 そんな訳で、塩ノ沢峠はただただ通過するばかりの峠道であった。 行先が東北や能登半島では、いちいち塩ノ沢峠で立ち止ってなどいられない。 それに夜中では何の景色も見られないし、写真も撮れない。 塩ノ沢峠を訪れたのは1990年頃からだが、この峠道に関する写真がほとんどない。 やっと2002年8月になって上野村側のトンネル坑口などを撮ったが、それが最も古い写真となった(上の写真)。 |

| 峠に関して |

苔むしていて読めない |

<トンネル開通年> 文献などでは、この塩ノ沢トンネルの開通年が分らなかった。 現在の扁額は苔むしてなかなか読めないが、以前の写真を見ると、「昭和三十二年三月竣功」と刻まれている。 私と同年であった。 <標高> トンネルの標高は、ツーリングマップルなどでは、1020mとか1030mとある。 地形図では1020mと1030mの等高線の間だ。 文献では塩ノ沢峠の項に「1062m」とある。 但し、こちらはトンネルではなく、本来の塩ノ沢峠の標高だ。 現在の地形図を見ると、1060mを少し下回っているが。 |

|

<峠道について> 北側の鏑(かぶら)川沿いには信州街道(下仁田街道、姫街道)が内山峠を越えて上州と信州を結んでいた。 一方、南側では神流川沿いに十石(峠)街道(武州街道)が通じ、十石峠で信州に通じている。 これら東西に走る2筋の街道は、信州と上州・武州を繋ぐ重要な道であった。 しかし、それぞれの街道が通じる2つの谷筋は御荷鉾山系の高い尾根で隔てられ、これらの街道間を結ぶ交通は困難であった。 その中にあって、塩ノ沢峠は双方の谷を南北に結ぶ数少ない交通路の一つであったそうだ。 <上山郷> 上野村は古くは山中領の上山郷と呼ばれたが、この上山郷に至るにも、塩ノ沢峠が使われたことがあったそうだ。 神流川沿いを旧万場町方面から来るより、鏑川沿いから塩ノ沢峠越えを選んだことになる。 山中領は江戸幕府の天領(直轄地)であったが、その役人が塩ノ沢峠を越えたという記録が残っているそうだ。 |

|

|

カーブミラーが倒れてしまっていた

|

|

|

<車道開通> 塩ノ沢トンネルの竣功が塩ノ沢峠に初めて車道が開通した時期と考えられるだろう。 トンネルの扁額から昭和32年(1957年)ということになる。 現在、同じ御荷鉾山系の尾根に、塩沢峠(しおざわ、しおさわ)を越える県道(主要地方道)46号・富岡神流線が通じるが、 古い道路地図などでは峠の藤岡市側が未開通であった。私は御荷鉾林道走行中にその工事を目撃している。 |

|

<塩沢峠との取り違え(余談)> 塩沢峠は塩ノ沢峠の近くにあり、名前が似ていて紛らわしい存在だ。 中には取り違える者も居ることだろう、と思ったら、私自身が間違えたことがある。 塩ノ沢峠下のやまびこ荘に宿泊する折、下仁田の方から県道を走った。 妻が運転し私がツーリングマップルを見て道を指示した。 妻が買った新しいツーリングマップルで、普段見慣れない上に、丁度下仁田付近の道と峠の部分が別のページになっていてとても見難い。 しかし、塩ノ沢峠も塩沢峠も既に経験済みの峠道である。 そこに油断があった。 しっかり地図を確認せず、後は車窓から暮れ掛かる外をぼんやり眺めていた。 すると、どうも景色がおかしい。 慌ててツーリングマップルを見直すと、間違った県道を進んでいることに気が付いた。 しかし、もう峠まで半分くらいも登って来てしまっている。 これから引き返し、改めて塩ノ沢峠越えをするのは、日も暮れることだし、とても無理だ。 その頃、まだ湯の沢トンネルは開通していない。 諦めてそのまま塩沢峠を越え、神流川沿いに降り立ち、国道462号から299号、県道45号と走り繋いだ。 暗くなってから険しい峠越えをするより、神流川沿いの国道を走った方が安全と判断したのは正しかった。 どうにか夕食に間に合うように宿へと着くことができたのだった。 それにしてもこの「事件」は私にはあまりにもショックな出来事だった。 初めから塩ノ沢峠と塩沢峠の2つの峠があることを充分認識しつつ、それでいて峠を取り違えたのだ。 しかも、峠を趣味とする自分がである。 道の間違いに気付いた後、塩沢峠を越える頃は、もう放心状態であった。 ただただ、妻の運転に身を任せるだけであった。 |

| 峠の南牧村側へ |

| <トンネル内> 塩ノ沢トンネルは100mにも満たないくらいの短さで、照明施設などは一切ない。小さなトンネルの割には、トンネルの中間ほどに村界を示す看板が掛かっている。「上野村 南牧村」としっかりある。 |

|

|

|

| 峠の南牧村側 |

|

|

<坑口> 「桁下 2.8m」と書かれた黄色と黒のストライプの門型の鋼材は、上野村側と同じである。 坑口の上を見上げると、樹林の間にもう空が覗く。 トンネルの真上に本来の塩ノ沢峠がある筈だが、意外と近くに感じる。 |

|

このトンネルの真上に塩ノ沢峠がある

|

<坑口付近> トンネルの南牧村側は日陰が多い北斜面に面していることもあり、やや暗い感じを受ける。 また、トンネル近くに開けた場所もなく、寂しい峠だ。 道の左右が擁壁に囲まれ、奥まった所に坑口がある。 <桧沢> 看板に大きく「桧沢」(ひさわ)とある。 南牧村の大字となる。 地図などでは「檜沢」と書かれている場合も多く見掛けるが、この看板に倣って、これからは「桧沢」とする。 |

青い看板には「大入道国有林」とある |

|

|

<看板など> オレンジ色の「南牧村」の看板があり、「緑(?)と清流の 南牧村」と書かれ、反対側は「またどうぞ お気を付けて」とある。 他には特に観光案内などの看板は見当たらない。 峠へと登る山道もなさそうであった。 |

|

| 南牧村桧沢へと下る |

左手に谷を望む |

<桧沢川> 道は、南牧川(鏑川の支流)の支流・桧沢川(檜沢川)の上流部を下る。 桧沢川には幾つかの大きな支流があり、どれが本流か分らないが、その一つの川の右岸側に道が通じている。 峠から下り始めて直ぐ、左手に比較的大きな谷を望む。 しかし、夏場などは草木が茂り、見通しは悪い。 <冬期> 塩ノ沢峠は冬期も通行可能だった。 実際に2月初旬に越えたことがある。 南牧村は峠の北側にあり、積雪も多いことだろうが、まあまあ除雪もされ、雪道としての険しさはあまり感じなかった。 逆に、草木は冬枯れで、沿道からの見通しが良い。 ただ、湯の沢トンネル開通の現在、塩ノ沢峠は除雪されないかもしれない。 |

あまり見通しが利かない |

|

|

| <展望箇所> 峠から数100m程も下ると、夏場でも見晴らしがある箇所が一箇所だけある。 そこからは南牧村側一番の展望がある。 この塩ノ沢峠の中でも一番の景色だろう。 ただ、車を停められるような路肩はなく、僅かな時間、車の中から景色を眺めるだけになる。 |

|

対岸の下流に人家が見える

|

<伐採作業中(余談)> その展望箇所を過ぎると、なかなか良い景色はなく、どんどん谷を下って行ってしまう。 実は、赤岩橋を渡る手前に「伐採作業中 この先7.0km(塩之沢トンネルから600m先) なるべくう回をお願いいたします。」と看板があったのだ。 昼食休憩中にその箇所を通り過ぎれたらと思ったが、僅かに午後1時を過ぎてしまっている。 すると心配したように、伐採作業で工事車輌で道が塞がっていた。 しかし、係員が軽トラ1台を移動してくれて、どうにか脇を通させてもらった。 |

峠方向に見る |

なかなか展望はない |

右へ作業道が登る |

|

<峠道の印象(余談)> 通算6、7回は訪れている塩ノ沢峠であるが、これと言ってあまり印象が残っていない。 大抵が急ぎ足の峠越えであり、周辺があまり見えない暗がりであったりしたせいだろうか。 ただただ峠に寂しい小さなトンネルがポツンと一つ待っているという印象だ。 夜間でも、このトンネルが暗闇にひょっこり現れると、どうにか無事に峠には着いたなと思うのであった。 特に、峠の南牧村の印象が薄い。上 野村側は塩ノ沢川の上流部で支流の谷の間を大きく東へ西へと蛇行し、道に変化がある。 一方、南牧村側は、屈曲は多いながらもやや単調な気がする。 林に囲まれ視界が広がらないのも単調さを助長しているようだ。 |

| 大入道への旧道 |

|

<旧道の旧道> 湯の沢トンネルの開通で、世間では塩ノ沢峠の道そのものが旧道扱いされている事態だが、更にその塩ノ沢峠に旧道が残っている。 古いツーリングマップにはそちらが県道(主要地方道)の表記になっている。 上野村側では字楢原より(楢沢川?沿いに)登って楢沢集落付近でその旧県道は尽きていたが、 南牧村側でも、桧沢川本流沿いから、更に峠から下る桧沢川の一支流(本流かも?)沿いを遡り、 大入道(おおにゅうどう?)という集落付近で尽きている県道が、古いツーリングマップに描かれていた。 峠前後が未開通のままで終った県道(主要地方道)乙母(おとも)・下仁田線かとも思われた。 |

|

<旧道分岐> 現在の塩ノ沢トンネルを越える(旧?)県道46号は、桧沢川の一支流から、 更に東の方から流れ下る別の支流(そちらが本流かも?)の上流部に回り込み、根草という集落を通って桧沢川本流沿いへと下る。 一方、未開通のまま終った当初の県道は、峠方向から下る川の近くに通じ、本流へと続いていた。 峠から2km程も下って来ると、左にひび割れたコンクリート舗装の寂しい道が分岐している。 勿論何の看板もない。 未開通だった旧県道は、ここで新しい県道に接続されていたようだ。 |

|

| <旧道へ> 今回、塩ノ沢峠を訪れたのは、実はこの旧道が目当てだった。南牧村側の峠道はいま一つ面白みに欠け、あまり印象にも残らない。そこで、一度この古い県道の跡を通ってみようかと思ったのだ。 しかし、覗き込むその旧道は、あまりにも寂れている。コンクリート舗装されてはいるが、小さな車がやっと通れる程度の幅しかない。でも、一方で、「通行 止」とか「通行不能」などの看板も一切ない。一応、妻に同意を求めると、気乗りしないながらも、旧道を行ってみようかということに決まった。運転は勿論、 妻がする。私は写真を撮るのに忙しいのだ。 |

|

|

|

<旧道の様子> 道は下の川沿いへと急降下して行く。凄いヘアピンカーブが出てくる。 なかなか険しい。しかし、中山峠の「二の曲り」などに比べたら、 まだましである。 それなりに車が通れる道になっている。 それに、意外と整備されている。 路面そのものは古いが、草や枯葉などは少ない。 妻は、倒木などがあって、バックすることになると困ると心配していたが、そのようなことはなかった。 |

|

|

ここも凄いカーブ |

| 大入道集落 |

|

<最奥の家屋へ> 道が下ってほぼ谷筋に沿った頃になると、家屋が見えてきた。 現在人が住んでいるかどうかは分らないが、南牧村側で塩ノ沢峠の最上流に位置する家屋である。 ここから下流側が大入道と呼ばれる集落のようだ。 「おおにゅうどう」と読むものと思われる。 |

|

<川沿いの道> 最初に見掛けた家屋からは、道は概ね川沿いを行く。 左手に谷を臨む。 <古い峠道> こうしてほぼ川に沿った峠への最短の道であり、しかも沿道に人家が点在し比較的大きな集落が形成されている。 塩ノ沢峠にトンネルが開通する以前、既に県道にも指定された道筋である。 この道は、人やせいぜい牛馬が塩ノ沢峠を越えた頃の、古い峠道ではないかと思う。 必ずしも一致しなくとも、ほぼその道を辛うじて車が通れる程度に改修したものではないかと想像する。 |

|

旅館などもあったかもしれない |

<大入道集落内> 沿道には間を置いて家屋が出て来る。 大抵は、この車道より下の谷の方に下った所に建つ。大きな建屋も見える。 この集落では宿なども営まれていたのではないだろうか。山中領の上山郷へ向かう幕府の役人が、塩ノ沢峠越えの難所を前に、ここで一泊していったかもしれな い。また車道(塩ノ沢トンネル)の開通は昭和32年であり、それまでは徒歩での峠越えである。比較的近年まで宿泊施設の必要はあったかもしれない。 古くはもっと多くの人家が立ち並んでいたのだろう。 廃屋も見られるが、人家の跡の様な空き地も見受けられる。 路肩の廃屋の側にかつての生活道具が打ち捨てられていたが、寂しい光景である。 |

|

前方の小屋は駐車場所? |

|

|

|

<道の様子> この様な山中の生活でも、現代は車が欠かせない。 道幅が狭い中でも、僅かな路肩を見付けて、車の駐車場所が確保されていたりする。 それにしても、道は一向に良くならない。 集落から下流側は、もう少しましな車道になるだろうと期待していたのだが、道幅もほとんど変わらない。 僅かにガードレールが設置されている程度である。 |

|

|

|

急な斜面に僅かな耕作地

|

<沿道の様子> 最初に家屋を目撃してから数100mも下ると、左手の谷にやや眺めが広がる。 まだ谷底からは高い位置に居ることが分かる。 斜面は急だ。 対岸を見ると、そちらにも車道が通じ、僅かながらも家屋が見える。 峠を南牧村側に下る時に景色を眺めたが、そこで見えていた家屋だろうか。 |

|

家屋も見える

|

|

<人家> それまで幾つも家屋は見られたが、現在も利用されているかは分らない。 しかし、集落の最も下手にあった一軒の家は、間違いなく住民が居るようであった。 近くに車が停められ、家の軒先には洗濯物が干してあった。 |

ここは現在もお住まいの様である |

| 大入道以降 |

右手に谷を望む |

<道筋が複雑になる> 大入道を過ぎた後、道は小さな支流の谷との尾根上を下る。 道の様相が複雑になる。 さっきまで左に大きな谷を望んでいたのに、今度は右に望む。 道が通じる斜面は急で、その為か、コンクリート舗装に大きなひび割れがある箇所もある。 ヘアピンカーブが続く。 <最大の難所> すると更に凄いヘアピンカーブが現れた(下の写真)。 道が谷にせり出した尾根を回り込んでいるが、その部分が急坂の急カーブである。 2重のガードレールで守られているものの、カーブを曲がりきれずに落ちたら、ただでは済まない。 この旧道最大の難所であった。 |

|

ガードレールの向こうは谷底

2重のガードレールで守られている |

峠方向に見る |

下に車道が通じている |

どうにか曲がりきった |

|

<砂防ダムを見下ろす> どうにかパジェロミニを切り返すこともなく、一回で曲がりきれたが、カーブの途中から谷を望むと、垂直に切り落ちている。 下に砂防ダムが築かれ、その袂まで車道が通じている様子だった。 カーブの先から下流方向が望める。橋が一本架かっている(下の写真)。 その近くの林の中に道が通じているのも確認できる。その川沿いに至るまで、もう少しだ。 |

砂防ダムが架かる |

|

橋が一本架かる

林の中を右岸に通じる道が見える

| その後も、尾根上を下る急坂・急カーブが続く。 大入道の住民の方たちは、いつもこの道を通っているのかと思うと、大変なご苦労だと思う。 |

|

|

| 砂防ダム分岐 |

|

<砂防ダムへの道が分岐> また急カーブが出て来たと思うと、その右カーブの途中より、左の川の上流方向に車道が分岐していた。 先ほど見下ろした砂防ダムへと続く作業道と思われる。 道の入口にはチェーンが張られ、一般車通行止だ。 その側に立つ看板には、「大入道第一砂防ダム」と名称が出ていた。 |

|

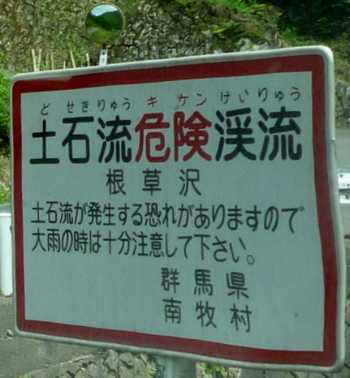

<村道 大入道線> 同じくその道の入口に「砂防指定地」と題して付近の地図が描かれた看板が傾いて立っていた。 後でそれをよくよく見ると、今走っている大入道集落を通る道を「村道 大入道線」としている。 かつての県道は、現在は村道に格下げになったようだ。 <桧沢川本流> また、河川名を「檜沢川」としている。 これまで大入道集落の人家が佇む谷は、桧沢川の支流の可能性もあると思っていたが、どうやら本流のようである。 更に言えば、塩ノ沢峠より流れ下る川は、ほぼ桧沢川の本流であるということになる。 |

「砂防指定地」の看板が立つ |

|

<小さな支流を渡る> 道は桧沢川の小さな支流を渡る。これまでこの川の谷との境になる尾根を下って来た。 その支流を渡った後は、道はその右岸の川沿いになる。 やっと道は安定し、急カーブや急勾配は影を潜めていった。 ただ、道幅は相変わらず狭い。 私は冗談に「この旧道も、もう半分くらいは来ただろう」と言うと、「まだ半分?!」と妻は絶句した。 今回の道はさすがに妻も緊張していたようだ。 しかし、これから先の旧道は、それ程険しくはないし、もう終点は近かった。 道は支流沿いから本流沿いへと移って行く。 |

|

|

| 桧沢川本流沿い |

|

<左岸への分岐> いつしか桧沢川本流沿いになり、すると左に分岐が出て来る。 川に下って橋で桧沢川の左岸に渡り、左岸沿いを上流方向へと遡る道だ。 上の険しいヘアピンカーブの所より眺められていた部分である。 |

|

下に橋が架かる |

分岐して行く車道を眺めると、大入道に続くこちらの本線より、ずっと立派な車道に見えた。

この道の先にも人家があるようだ。 <桧沢川本流沿い> 左手の路傍に、石像が3基ほど並んでいた。 「馬頭尊」と刻まれている。ここは桧沢川の本流沿いであり、古くからの峠道に一致するのかもしれない。 川筋の道は安定しているが、車道としてはまだまだ狭い所が多く残る。 |

|

|

| 開けた箇所に出る |

| 沿道は木々に囲まれ暫く視界は広がらない。 やっと開けた所に出たと思ったら、前方の山肌を道がくねりながら下って来ているのが望めた。 |

|

この先に橋が架かる

| 間もなく橋が出て来て、その道に合流しようとしている。 大入道方向を振り返ると、「大型車 通行不能」の看板が立っていた。 |

|

大入道集落方向に見る |

| 新道に接続 |

| 接続した相手の道の方が、ずっと立派である。そちらが塩ノ沢峠から根草集落を通って下って来た、本来の峠道である。大入道を通る道に対しては、「新道」ということになる。 <根草沢> 新道へと渡る橋の欄干を見ると、「根草橋」(ねぐさばし)とあり、「昭和47年(1972年)3月完成」とある。 |

|

|

また、近くに立つ看板などから、その橋が架かる川は「根草沢」と呼ばれることが分かる。

桧沢川のもう一つの支流と思っていた川である。 <新旧の道筋> 現在の塩ノ沢峠から南牧村側に下る(旧)県道45号は、桧沢川本流沿いから、一旦その支流である根草沢の上流部を迂回し、 根草沢の右岸沿いに根草の集落を通り、ここで桧沢川の本流沿いへと戻って来ている。 一方、旧道は、常に桧沢川の右岸沿いに下って来ていたようだ。 |

根草橋が架かる |

|

|

|

|

<大倉> 根草橋の袂に「大倉(根草橋)」のバス停が立っている。 「大倉」はこの付近の地名だ。 大字桧沢内の字に当たる。 バスは下仁田市街とこの大倉を結んでいるようだ。 ここがバスの終点であろうか。 右に大入道への旧道を分けた先、根草経由で峠方向へ向かう道も、ここからはグッと狭くなっている。 バスはこの先までは登って行けないようだ。 周囲には塩ノ沢トンネル方向(新道)への注意看板などはあるが、大入道方向の道に関しては、ほとんど何もない。 |

塩ノ沢トンネル方向の注意看板などが立つ 橋の下には根草沢に砂防ダムが築かれている |

|

|

ここが終点? |

|

峠方向に見る

直進する新道の方も、ここより狭くなる

バスはこの場所で転回するのだろうか?

右手に峠方向を向く道路看板が立っている |

<分岐を示す道路看板> 分岐を少し下流側に下ると、峠方向に向いて道路看板が立っている。 右に「大入道」と一応は分岐を示している。 直進方向に「上野村 25km」とあり、当然ながら上野村へは誰もが直進の道を採る。 右へ分岐する道を行くと、桧沢川右岸の斜面に大入道の集落があることや、そこを通る道がもしかしたら旧県道であったことや、 峠に車道が通じる前の古い峠道の道筋に近いことなど、ほとんどの者は気に留めることなく分岐を過ぎて行くことだろう。 |

分岐を示す道路看板が立つ |

|

| 根草橋下流 |

|

<根草沢から桧沢川へ> 道は、根草橋から100m程下流で桧沢川本流沿いに移る。 沿道にポツポツ家屋が見られる。 |

|

<大倉集落通過> 暫く行くと人家が集中した大倉地区の中心地を過ぎる。 道幅も幾分広くなったような気がする。 道は常に桧沢川の右岸である。 |

|

|

|

左に桧沢川を見て下る |

| 湯の沢トンネルの道に接続 |

|

<分岐> 左手の桧沢川に新しい大きな橋が架かっているのが見えてくる。 その橋の袂で真新しい2車線路の道に接続した。 ここが塩ノ沢トンネルと新しい湯の沢トンネルとの分岐点になる。 <新大倉橋> 2車線路が渡る橋は「新大倉橋」(しんおおくらはし)という。 湯の沢トンネルへ至る道として新しく架けられた橋だ。 この直ぐ下流には古い大倉橋が架かる。 |

|

左折が湯の沢トンネル方向

|

<以前の分岐付近> 以前の塩ノ沢峠の道は、単にこの桧沢川右岸を直進して下り、下の大倉橋で左岸へと渡って行った。 現在は、湯の沢トンネルへと続く広い2車線路が、堂々と大きな円弧を描いて新大倉橋を渡って行く。 塩ノ沢峠の道は、その橋の手前から寂しく分岐する存在である。 分岐に立つ看板も、「上野村→」は新大倉橋方向を示している。 分岐の近くに立つ道路看板も、湯の沢トンネル方向の道に県道番号「45」が描かれている。 |

湯の沢トンネル方向に見る 湯の沢トンネルの開通後に完成した橋 |

「上野村→」は塩ノ沢峠ではなく、湯の沢トンネル方向を指す |

| 新大倉橋下流 |

|

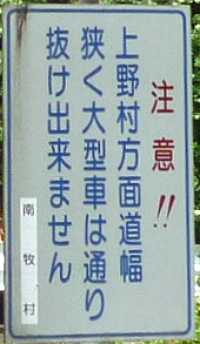

<残る狭小区間>

湯の沢トンネルはさて置き、塩ノ沢峠の道を続ける。 新大倉橋から少し下ると、道幅が狭くなり、その先に鋭いヘアピンカーブが待っている。 道路看板には「道路幅員狭小 大型車通行注意」とある。 塩ノ沢峠への旧道のことではない。 現在の湯の沢トンネルへ通じる道が、昔の狭い道のままなのだ。 新大倉橋は新しく架けたが、ヘアピンカーブ前後の道は、改修が難しかったらしい。 ヘアピンカーブ手前より、その先の大倉橋を過ぎるまで、路面からセンターラインが消える。 |

幅員減少の道路標識 |

|

ここから大倉橋を渡るまでセンターラインは消える

湯の沢トンネルへの道を上に見る 下に大倉橋が架かる |

<道の変遷>

道はこの先、大倉橋を渡って桧沢川の左岸沿いに下るが、古いツーリングマップにはそうなっていない。 大倉橋自身が見られない。 現在のヘアピンカーブも描かれてなく、塩ノ沢峠の道は真っ直ぐに絶えず桧沢川の右岸に通じていたようだ。 |

|

正面奥が桧沢川本流の谷で、その上流部に塩ノ沢峠がある

その手前を右に湯の沢トンネルへの道が新しく通じる

(付近は下仁田ネギが有名だ)

|

<大倉橋を渡る>

橋の袂に神社がポツンとあり、その反対側に桧沢川の右岸に通じる道が下流方向に始まっている。 その道が古くからの塩ノ沢峠の道であろう。 その道と、そこより上流側の峠道が、どの様に繋がっていたのか、今では知るよしもない。 <桧沢川左岸沿い> 県道45号は、後に桧沢川の左岸に通じた。右岸を望むと、そちらに通じる道に人家が立ち並んでいる 。一方、県道の沿道には人家が皆無だ。センターラインのある広い道が寂しく通じている。 |

神社がポツンとある |

県道は桧沢川の左岸を行く |

|

| 湯の沢林道分岐 |

県道より林道方向を見る |

<湯の沢林道分岐>

大倉橋以降、快適な県道を数100m下ると、1.5車線幅程の狭い道が左へ分岐する。その分岐の角にわざわざ「湯の沢トンネル」と青い看板が立ち、県道方向を指している。 看板の近くには林道の開設碑なども立ち、分岐する道が「ふるさと林道 湯の沢線」であることが分かる。 |

|

県道より塩ノ沢峠方向に見る

分岐に立つ青い「湯の沢トンネル」の看板は県道方向を指し示す

分岐手前(上流側)で県道は川を渡っているが、その川が「湯の沢」と呼ぶらしい

|

<逆方向を向く「湯の沢トンネル」の看板> 2005年6月に南牧村側から湯の沢トンネルを抜けたことがあるが、その時、「湯の沢トンネル」の看板は、ここより分岐する湯の沢林道の方を指し示していた(下の写真)。 今とは全く逆方向に矢印が向いていた訳だ。 <経緯> 湯の沢トンネルは、開通が2003年で一般の利用開始が2004年3月のようだが、その当初はここより分岐する湯の沢林道を経由しての利用だった。 後に、新大倉橋以降(トンネル方向)の道が開通し、そちらが本線となり、新しい県道45号ともなったようだ。 新大倉橋の竣功が平成19年(2007年)12月なので、少なくともそれ以降のことであろう。 |

|

この時、「湯の沢トンネル」の看板は林道方向を指していた 湯の沢トンネル 1.3Km → 上野村 |

上の写真とは逆向き |

県道を下流(下仁田)方向に見る 左に湯の沢林道分岐 |

この林道起点にまだ青い「湯の沢トンネル」の看板が立つのは、以前この湯の沢林道を利用して湯の沢トンネルを抜けていた者が、

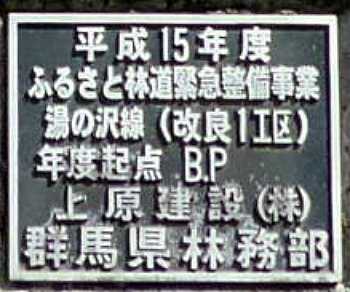

間違わないようにとの配慮でもあるようだった。 <湯の沢林道> 県道からの分岐より湯の沢トンネル手前まで、細々とした道であった。分岐の角に 小さく2つ並ぶ林道の石碑には、平成10年度(1998年)と15年度(2003年)に整備工事が行われたことを示している。 湯の沢トンネルの開通に合わせ、急きょ行われたらしい。 道は狭いがトンネルまで立派なアスファルト舗装である。 |

県道からの分岐より見る 林道沿いの左手には湯の沢炭小屋 |

|

小さな社には「平成九年六月吉日(中略)虎雄建之」とある |

|

|

|

|

しかし、4、5年後には、新大倉橋を渡る新ルートが完成し、ふるさと林道「湯の沢線」が表舞台に立つ期間はそう長くはなかった。

林道の開設碑に並んで左脇に、以前は林道の案内看板が立っていた。

「この林道は、(中略)南牧村と上野村を結ぶ(後略)」とあった。現在、その看板は見当たらない。 「林道湯之沢線開設碑」と書かれた石碑はやや古そうだったが、残念ながら建立日を確認してなかった。 古いツーリングマップなどには書かれていない林道なので、それ程古くからあった道ではないかもしれない。 |

林道湯之沢線開設碑 (撮影 2014. 5.27) 左端には磐戸森林組合長の名が刻まれる (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

以前の林道看板 (撮影 2005. 6.25) 今はもう撤去されたようで見当たらない (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

<「湯の沢」の名(余談)> 湯の沢林道に入って直ぐの左手に、「湯の沢炭小屋」と看板を掲げる小屋が建っている。 パン屋さんの工房だそうで、妻の話によると、そこでは販売してなく、県道が南牧川沿いなってから出て来る、 「道の駅オアシスなんもく」で販売しているのだそうだ。 そういう張り紙があったとのこと。 妻はいろいろなことを覚えている。 湯の沢林道は、桧沢川の中流域にある比較的大きな支流沿いに、湯の沢トンネルへと登る。 地形図などにその川の名は載っていないが、やはりそれが「湯の沢」と呼ばれる川なのであろう。 その川岸に立つので「湯の沢炭小屋」と名付けた。 その名からして川沿いに温泉でも湧いたことがあった川なのだろうか。 上野村の浜平(はまだいら)温泉で神流川に注ぐ支流が、やはり「湯ノ沢」である(全くの余談だが)。 |

右手に「とらおのパン」と看板がある ご主人が「とらお」さんという名前らしい(妻の談) 近くにパジェロ・ミニを停めていたら、 軽トラックで男性が一人やって来た。 その方か? |

| 南牧村側の湯の沢トンネル(寄り道) |

|

南牧村側

まだ新大倉橋経由ではなかった頃の様子

道路中央にポールが並ぶ

|

<南牧村側の湯の沢トンネル> トンネル坑口の手前左側に、開通記念碑が立つ。 湯の沢トンネルは一度、それもただほとんど通過した程度で、他にあまり覚えがない。 |

|

<トンネル開通年(余談)> 不思議なのは、確か銘板に「2003年2月」とあったことだ。 上野村側では「2003年1月」であった。 一つのトンネルで、坑口のよって開通年月が異なることがあるとは知らなかった。 |

銘板には「2003年2月」とある |

| 湯の沢林道分岐以降 |

|

<沢集落付近> 湯の沢林道の分岐を後に、快適な県道45号を下る。 この付近の沿道には僅かながらも家屋が建つが、やはり対岸の方に人家が多い。 大字桧沢の「沢」とう集落だと思う。 暫く行くと、その対岸の道が橋(沢橋?)を渡ってこちらの県道に合流して来る。 かつての塩ノ沢峠の道は、峠からこの地点まで、ずっと桧沢川の右岸に通じていたようだ。 県道から沢集落へ架かる橋の方を眺めると、あまり広くない道が通じている。 これもかつての県道である。 |

橋の名は「沢橋」だと思う |

|

|

<沢集落以降> 沢集落からの道を合した後は、現在の県道も以前からの峠道の道筋と同じである。 県道沿いにも人家が出て来る。 地図には「萱」という集落名が見られる。 集落内でも県道の道幅は2車線が確保されていた。 ただ、川側の人家は、路面より一段低い位置にあり、一方、山側の家は高い擁壁の上にあったりした。 道の拡幅には周辺住民への影響が少なくなかったであろう。 山側に設けられた急な坂道を上った先に、人家が佇んでいたりする様子を眺める。 |

|

|

|

<磐戸> 人家が途切れると「磐戸」という看板が出て来る。 大字桧沢から大字磐戸(いわど)へと入った。 峠道の終点は近い。 磐戸に入ってからは人家は見られない。 直ぐに右岸へ渡る橋が架かる(桧沢橋?)。 そちら方向に人家が見える。 古いツーリングマップでは、そちらが県道になっている。 |

|

峠方向に見る 橋は桧沢橋? そちらが旧道 |

| 桧沢大橋 |

|

<桧沢大橋> 県道は桧沢大橋で桧沢川の本流・南牧川を渡る。 古いツーリングマップにはこの橋は載っていない。 南牧川を渡っているのに「桧沢大橋」である。 桧沢川を渡る古い桧沢橋に代わる新しい橋として、その様な命名になったのか。 橋を渡った先は、左に県道93号が始まり、右は県道45号の続きが下仁田市街へ至る。 |

|

|

| <峠道の終点> 桧沢大橋のちょっと下流で桧沢川が南牧川に注いでいる。県道45号はまだこの先下仁田市街まで続くが、塩ノ沢峠の道は、桧沢川が尽きたここが終点と考えられる。南牧川を遡れば、田口峠で長野県に至る。南牧川沿いは田口峠の領分だ。 (余談) 尚、「西上州やまびこ街道」も一路、下仁田市街へ続く。下仁田町の観光マップを見ていたら、「西上州やまびこ街道」は下仁田市街で国道254号に乗り換え、内山峠方向へ進んで行くのだった。 |

|

この川を遡った所に田口峠がある |

河川名や橋の名の看板が並ぶ |

|

<思い出(余談)> 長野県から田口峠を越えて群馬県へと入って来た時や、群馬県の西部を下仁田方面から南下して来た時、 「上野」と書かれた道路看板を見て桧沢大橋を渡り、一路上野村へと塩ノ沢峠への道を走り出すのであった。 大抵が東京都下にある自宅への帰り道である。 塩ノ沢峠一つ越えるのも大変なのに、越えた先の上野村は「群馬県の秘境」(失礼ながら文献にそう表現されている)とも言われた奥地である。 その先には志賀坂峠などが待ち受けている。 今なら下仁田ICから上信自動車に乗り、関越道経由で都心に向かうのが普通だろうが、当時はまだ上信自動車が開通していなかった。 群馬県の西辺から帰宅するのに、塩ノ沢峠越えの他に適当なルートがないのだ。 さながら野を越え山越えの長い帰還ルートは、今思い出しても気が遠くなる。しかし、大変ながらも、どこか峠越えを楽しんでいた様な気もする。 |

道路看板の右折は「上野」とある |

| 磐戸橋へ(余談) |

|

南牧川の左岸沿いになった県道45号を下仁田市街方向へ走り出すと、「道の駅オアシスなんもく」の看板が出て来る。

この道の駅は比較的新しい。

南牧村に初めてできた道の駅ではないだろうか。

これも、湯の沢トンネルが開通し、上野村まで容易に通行できるようになったことが関係しているかもしれない。 桧沢大橋から200m程も行くと、磐戸橋で南牧川の右岸に渡る。 そこで右岸沿いを来た道が合する。 そちらが元の県道45号だった。 磐戸橋の袂が田口峠と塩ノ沢峠との分岐点であったようだ。 |

道の駅の看板などが出て来る |

前方で磐戸橋を渡る 右岸にも道が通じている |

これが旧県道45号 ここが田口峠と塩ノ沢峠の分岐点だった様だ |

| |

|

<終わりに> 最近、あまり面白いとは思わない峠も、勢いで掲載してしまう傾向があった。 しかし、いろいろ調べてみると、興味深い歴史を秘めていたり、古い旧道区間を残していたりと、なかなか面白いと感じることも少なくない。 この塩ノ沢峠も、最初に越えた頃はあまり関心がなかった。 しかし、こうして改めて見直してみると、旧県道区間があったりして、興味をそそられる点が多い。 塩ノ沢トンネル坑口の厳つい面構えも、それなりに味わい深く思えてきた。 ドラレコの動画で峠道を辿るのも、飽きることがない。 湯の沢トンネルが開通した後は、塩ノ沢峠は旧道の身である。交通量が減り、寂れていく可能性もある。 こうしてここに峠道の様子を留めておくのも、無意味なことではなかろうと思う、塩ノ沢峠であった。 |

| |

|

<走行日> ・1998.11.15 南牧村→上野村 ジムニーにて ・2002. 8.10 上野村→南牧村 キャミにて ・2003. 2. 1 上野村→南牧村 キャミにて ・2005. 6.25 湯の沢トンネルで 南牧村→上野村 パジェロ・ミニにて ・2014. 5.27 上野村→南牧村 パジェロ・ミニにて その他数回 <参考資料> ・角川日本地名大辞典 10 群馬県 平成 3年 2月15日再発行 (初版 昭和63年 7月 8日) 角川書店 ・県別マップル道路地図 10 群馬県 2006年 2版15刷発行 昭文社 その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料 <ドラレコの動画> 試みに You Tube に以下の動画をアップしてみました。 ・塩ノ沢峠/上野村側(時短10分) ・塩ノ沢峠/南牧村側・上部(時短) ・塩ノ沢峠/南牧村側・旧道(時短5分 ・塩ノ沢峠/南牧村側・下部(時短5分) 画像はどれも単調なので時間短縮してあります。 峠道なのでカーブが多く、あまり画像を凝視すると目が回るかもしれませんので、休み休み見て下さい。 <1997〜2014 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト