| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

つなきとうげ (峠と旅 No.214)

桧原峠に継ぐ、いにしえの米沢街道の峠道

(初掲載 2013.10. 7 最終峠走行 2001.10.22)

| |

|

峠の所在地は山形県米沢市綱木(つなき、つなぎ)

峠の奥側は米沢市街方向、手前側は綱木集落方向

道は県道234号・綱木小野川舘山線、桧原峠を越える旧米沢街道

峠の標高は727m (文献より)

| 序 |

| <掲

載の訳> 前回、米沢街道の大峠(回想)を 掲載し、桧原峠(檜原峠)を越える方の旧米沢街道にも少し触れた。綱木峠は旧米沢街道が通る峠の一つである。この峠を越えたのは一度きりで、それももう 10年以上前のこととなる。いつかまた越える機会もあるだろうから、その間の峠道の変遷も踏まえて掲載できればと思っていた。 しかし、日本中には多くの峠がある。まだ、越えぬ峠も多い。一方、寄る年波、体力の劣れで旅に出る機会の方は少なくなるばかりだ。一度だけだが既に経験 済みの綱木峠を再訪することはもうなさそうである。ならば、いつ綱木峠を掲載するのか。今でしょ!。と言う訳で大峠に続き、昔の旅の思い出に、今回の掲載 となった。 |

| <旧

米沢街道 (桧原街道)> 山形県の米沢の地は周囲を山々で囲まれた盆地の地形で、周辺の地から山の稜線を越えて米沢市街に通じる峠道などは、皆「米沢街道」と呼ばれた。桧原峠を 越える道も幾つかある米沢街道の一つだが、他の道と区別する訳でもないだろうが、桧原(檜原)街道とも呼ばれたそうだ。 尚、「米沢街道」と呼んだ場合、特に米沢市街と会津若松市街とを結ぶ街道全域を意味していることもある。どちらも城下町として発展した街で、米沢街道は その両城下を繋 ぐ重要性があった道なのだろう。一方、「桧原街道」の「桧原」は、桧原峠を福島県側に下った北塩原村内にある一地域名である。「桧原街道」と呼んだ場合、 桧原 峠前後の短い区間を指しているような感じを受ける。 桧原峠は出羽(羽前)と陸奥(岩代)の国境、現在の山形と福島の県境に位置する。2,000m前後の山々から成る吾妻連峰より西に延びる高い稜線上に位 置し、峠の標高も1,000mを越える(文献では1,094m)。他の米沢街道に比べても格段に険しい峠道と言えそうだ。 明治17年(1884年)、桧原峠の西に位置する大峠に大峠隧道が穿たれ(大峠道路の完成)、米沢街道の本道の座はそちらに奪われた。その為か、桧原峠 の方は「旧米沢街道」と呼んで区別することもあるよ うだ。その後、大峠 トンネルも開通し、桧原峠は衰退していった。しかし、歴史の深さ、長さでは大峠より勝る桧原峠である。 |

| <旧

米沢街道の5つの峠> 桧原峠の道は米沢と陸奥国会津若松とを結んだ街道であったが、その途中には桧原峠を含め、5つの峠が存在した。米沢側から船坂、綱木、桧原、蘭(あらら ぎ)、大塩。これらの峠の内、県境となる桧原峠にはついに車道は通じなかったが、他の4つには現在は車道が通っている。その中の一つが綱木峠である。 国境にある桧原峠は別として、この米沢街道は何故、幾つもの峠を越えるルートを採ったのであろうか。正確なことは分からないが、やはり最短距離を目指し た為だろう。車なら少しくらい遠回りでも、きついカーブやアップダウンが少ない道筋が適する。一方、徒歩では、道の険しさより距離の短 さが、最終的には時間短縮に繋がったのだろう。 |

| <綱

木> 桧原峠を米沢側に下った最初の宿場が綱木宿である。「綱木」は「つなき」と読んだり、「つなぎ」と書かれていたりする。地元に立つ道路看板などでは「つな き」となっているので、ここでは峠名も「つなきとうげ」とした。しかし、「つなぎ」とする場合も少なくなく、綱木集落の側を「綱木川」が流れ るが、この川などは「つなぎがわ」と呼ぶことが多そ うだ。峠も「つなぎとうげ」かもしれない。 綱木峠の魅力は、この綱木の宿場跡である。喧騒の米沢市街を発って郊外を南に進み、田園地帯を過ぎ、綱木峠で一山越えるとそこに綱木の集落が待ってい る。江戸時代、米沢街道の全盛期にはそれなりに大きな宿場で、住民も多かったようだが、今は小さな集落である。それでも、往時の街道の様子を残し、昔なが らの素朴な佇まいは、現代の旅人の心を和ませる存在だ。 綱木峠を再訪したいと思っていたのは、実はこの綱木集落をまた見たいからでもあった。初めて訪れた時は先を急ぎ、集落内では立ち止ることなく、ほとんど 写真 も撮らなかった。それが心残りであったのだった。 |

| 米沢市街から峠へ |

|

<小

野川温泉より> 米沢街道の北の起点は米沢市街の中心地だが、混雑を避ける積りで県道234号・綱木小野川舘山線の途中、小野川温泉からその県道に乗った。すると街中は 何やら祭りのような騒ぎである(左の写真)。クラシックカーのパレードが催されているようで、沿道に多くの見物客が集まり、その群集の前を年代物のスポー ツ カーなどがゆっくり走行している。その只中にジムニーで突っ込んでしまった。混雑を避ける積りが、裏目に出たのだった。群集とクラシックカーの隙間を縫っ て、慎重にジムニーを進める。誤ってクラシックカーのボディーにでも擦ったら、大変である。ほうほうの体(てい)で小野川の街中を抜けた。それにしても、 ピカピカに磨き上げられたクラシックカーの横で、野宿旅で泥だらけ、傷だらけのジムニーを公衆の面前にさらしてしまい、恥ずかしい限りである。 |

| <船

坂峠のこと> 県道234号・綱木小野川舘山線は、その名の通り、米沢の中心に近い舘山から小野川を経由して綱木に至る。途中、綱木の手前で綱木峠を越える。しかし、 桧原峠を越え る古くからの米沢街道とは、最初の部分では必ずしも一致しない。県道234号は舘山から鬼面川(おものがわ、最上川水系)の支流・大樽川(おおだる)沿い に、大きく西 に湾曲しながら南へと下っている。 一方、歴史ある米沢街道はそんな悠長なことはしない。米沢市街からほぼ真っ直ぐ南下するのだ。現在の県道(主要地方道)2号・米沢猪苗代線とほぼ一致す る。米沢市街を北流する最上川のちょっとした支流・掘立川に沿い、途中、船坂峠(530m、540mとも)を越え、綱木峠の北側の大樽川水域へと下るの だ。米沢市街のほぼ真南に位置 する桧原峠に向かって、一直線である。その為にあえて船坂峠を、そして次の綱木峠を越えた。 |

| <県

道234号を行く> 小野川の街中を離れると、県道234号は片側2車線ののんびりした道となる(下の写真)。周辺には大樽川沿いに切り開かれた畑が広がる。賑やかな米沢市 街とはもう別世界だ。この部分は元の米沢街道ではないが、米沢を発って会津若松に向かった昔の旅人は、このような景色の中、船坂峠を目指したのだろう。 前方にかすかに山並みが望めた。まだ県境の峰が見えるのではなさそうだ。県境の峰より北に流れ下る川が幾筋かあるが、それらの川を隔てている尾根だろ う。その一つを綱木峠が越える。 |

|

前方に薄く山並みが望める

| 県道2号との接点 |

| <県

道2号との交差点> 米沢の中心地より南に8Km程の所で、県道234号と2号が接する。2つの道が直角に交わる交差点ではあるが、県道同士は交差しない。右から来た県道 234号はま右左へ、左から来た県道2号はまた左へと向かう。この交差点で一瞬、接するだけである。県道2号の行先は西吾妻スカイバレーに接続して白布峠 を 越える。県道234号は綱木峠である。現在の県道はどちらもこの分岐で直角に曲がるが、元の米沢街道は県道2号側から234号側へと、ここを真っ直ぐに進 んでいた。 |

路肩にクラシックカーが停まる |

|

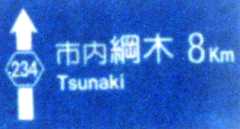

| <道

路看板> 交差点の道路看板には、県道2号の行先に「猪苗代」ともある。猪苗代は県境を越えて福島県側の地だ。一方、234号は「市内 綱木」となる。米沢の市域 を出ていない。ただ、綱木集落の先、桧原峠は車は通れないが、代わりに林道の峠、金山峠があることはある。この道で県境越ができるのだが、そんなことはこの道路看板 にはない。 尚、「綱木」のローマ字では「Tsunaki」とある。それで「つなきとうげ」と読むものと思ったが、果してどうだろうか。 |

| 綱木峠の峠道へ |

| <峠

道へ> 県道2号から離れた県道234号は、直ぐにも大樽川を渡り、その西に流れる綱木川との間にある尾根へと向かう。その尾根上に綱木峠が位置する。道路看板 には綱 木集落まで8kmとあった。ほぼ綱木峠を越える峠道の全長に相当する。いよいよここから峠道の始まりだ。 |

|

|

| <道路情報の看板> 県道は最初こそ充分な道幅を持つ二車線路だったが、間もなくセンターラインもあいまいな道となった。大樽川を渡って直ぐ左に分岐があり、その分岐の角 に、この県道に関した道路情報の看板が立つ(右の写真)。次のようにあった。 道路情報 綱木峠 この先 大型車通行止 大型車通行止などは言わずもがなである。それより「綱木峠」と明記され、これが峠道の情報であることが何となく嬉しい。 |

|

| <幅

員減少> 大樽川沿いから離れ山側に向かうと、直ぐにも山里の雰囲気である(下の写真)。そこで道は大樽川の小さな支流を渡る。川に架かる橋の手前に幅員減少の道 路標識が立っていた。橋から先は約1.5車線幅の道となる。橋その物が既に狭い。多分古くから架かる橋だろう。道路拡幅の改修は、その橋まで来て止まった という格好だ。 暫くは道の左右に関町の集落が広がる。比較的広い山裾の平坦地に、奥行がある集落を形成している。それも徐々に先細りとなる。 |

|

| 峠への登り |

|

谷が狭まり、人家が道路脇にしか見られなくなると、道はしっかり登り始め

た。

間もなく人家はパッタリ途絶え、道は視界が広がらない樹林の中をくねりだす。

|

| <樹

草の森> 登り始めて程なくすると、道の左手に案内看板が立っているのが目に付いた(下の写真)。「樹草の森 案内図」とある。その森の中に入ってはいないが、水 芭蕉 の群生地などを巡る観察道が周辺に設けられているようだ。 |

|

樹草の森の看板 (撮影 2001.10.22) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| <旧

会津街道> 注目されるのは、その看板の案内図に、「歴史の道 旧会津街道」 と示された歩道が載っていることだ。この先、車道は大きく蛇行して山を登るが、その部分をその山道はショートカットしている。「旧会津街道」とは「旧米沢 街道」のことである。会津側からすれば米沢に通じる「米沢街道」、一方、こちらの米沢側からすれば、会津に通じる「会津街道」ということだろう。更に、会 津若松に通じることから「若松街道」などの呼称もあるようだ。 県道の側に残ったその旧街道跡は、距離で200m程か。時間が許せば、少し覗いてみればよいのだが、この先、県境の金山峠を越えることで頭は一杯であ る。この時点ではまだ、金山峠が越えられ峠かどうか、全く分っていなかったのだ。金山峠の前哨戦とも言える綱木峠に、手間取ってはいられない。 |

| 眺めが広がる |

|

綱木峠は県境の峠などと違ってそれ程高くはないので、雄大な眺めが広がる訳ではない。それでも峠の米沢市街側では、まあまあの景色が楽しめる(下の写

真)。大樽川を挟んで対岸の尾根が望める。真正面になだらかな曲線を描く鞍部を見渡す。 |

|

|

後で写真を詳しく見ていると、その鞍部の直ぐ下にトンネルが見付かった。この鞍部は米沢街道の船坂峠が越えていた部分だと想像していたが、間違いなさそう

である。現在の県道2号では、船坂峠の下にトンネルが通じている。そのトンネルが写っているらしい。この写真は、綱木峠から船坂峠、その先米沢市街方面へ

とほぼ真っ直

ぐ続く旧米沢街道を一望に眺めていたのだった。 |

|

| 峠直前 |

|

峠の1km程も手前からは、 道は樹木に囲まれ、視界が狭くなる。訪れたのは秋口で、紅葉が始まっていた。刺激が少なくなりがちな、こうした峠道で、紅葉はありがたい存在である。落ち 着いた雰囲気の中、色着いた木々の葉を眺めながら坂道を登る。 |

| 道は峠の頂上を前に小刻みな屈曲を始める。最後の登りである。しかし、切り 立つ崖の様な険しさはなく、安心して走れる。残念ながら旧街道の痕跡などは見られない。 |

|

| 峠 |

|

奥は綱木集落方向、手前は米沢市街方向

|

綱木峠は、大樽川と綱木川を隔てる尾根の、正に鞍部に位置する。峠前後の車

道は、勾配を緩やかにする為クネクネと曲がり、旧米沢街道とは必ずしも一致しないが、この峠部分は、現在の車道と旧街道が一致するものと思われる。旧道に

車道を開削するに当たり、切通しをやや広げたくらいだろうか。 しかし、現在の峠に、ここが綱木峠であることを示す看板や標柱などは見当たらない。やや寂しい峠である。国境を越える桧原峠に比べれば、最上川上流域の 支流同士を繋ぐ、小さな峠道である。いくら歴史ある旧米沢街道の峠と言っても、注目されることは少ないのだろう。 |

| 峠を綱木集落側に下る |

|

綱木峠は綱木川沿いにある綱木集落へ向けて下りだす。峠から綱木川沿いに出るまでの距離は短い。2Kmもないのではないだろうか。米沢市街側に比べて屈曲

も少なく、あっと言う間に下ってしまう。途中、綱木川に沿う谷の景色が望めるが、それも束の間である。道の右手に綱木川の支流の川を認められるようになる

と、間もなく本流沿いに出る。 |

|

右手には綱木川の支流 |

| 県道233号に接続 |

| 綱木川沿いに出たことは、右手より一本の道を合することで分る。米沢市街よ

り綱木川沿いに続いて来た県道233号・綱木西米沢停車場線である。どちらかと言うと、県道233号にこちらの県道234号が接続したという感じである。

県道234号の峠方向には、ここにも「大型車通行止」と看板がある。県道番号も綱木峠を越える県道の方が大きな数字になっている。 旧米沢街道はなるべく最短にと船坂・綱木の両峠を越えてここまでやって来たが、現在の車道では、峠のない県道233号の方がメインルートとなっているよ うだ。ただ、この県道合流地点より綱木集落までは、県道234号であるらしい。 |

左が県道233号、右が峠に続く県道234号 |

| <綱

木川ダム工事> 県道234号の入口を米沢市街方向に見ると、何やら看板が立っていた(下の写真)。綱木川ダムの建設工事による立入禁止の案内だった。ここより3、4Km 綱木川下流である。工事期間は平成7年(1995年)から平成14年(2002年)とあった。もう今頃はとっくに完成しているのだろう。このダム建設に よって、少なくともダム付近の県道233号の道は改修されたことと思う。尚更、綱木集落へのメインルートの色彩が強くなる。 |

綱木川ダムの工事看板 (撮影 2001.10.22) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

看板の地図 (撮影 2001.10.22) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 綱木集落へ |

|

県道233号を合してからは、県道234号は綱木川の右岸を遡りだす。綱木峠の峠道としては、綱木川沿いに出た所で終った様なものだが、一応県道の終点・

綱木集落まで辿ることとする。 間もなく沿道に家屋が見えるようになる。しかし、あまり使われる形跡が見られず、廃屋のようでもある。道は直ぐに綱木川の左岸に渡る。 |

|

| 綱

木川の左岸に渡ると、道の両側に人家が並びだした。その距離400m程だ。ここが旧米沢街道の宿場であった綱木集落である。 |

|

| <綱

木の地名> 「綱木」は戦国期から見える地名で、江戸期から明治22年までは村名であった。明治22年に南原村の大字となり、昭和30年からは米沢市の現行大字であ る。地名の起こりは、文献によると「要所間を繋ぐ所、あるいは飛脚・荷駄などの繋場の意」とのこと。「繋ぎ」にいつしか「綱木」の漢字を当てるようになっ たとするらしい。その意味では、綱木は「つなぎ」と 発音する方が正当のように思う。 |

| <綱

木宿> 「つなぎ」の名にふさわしく、実際にも綱木集落は江戸期において、旧米沢街道の宿場であった。4軒の宿屋に問屋が1軒、その他51戸。住民は山畑耕作と 背負子(しょうこ)を営んでいたそうだ。桧原峠と綱木峠の間に位置し、険しい桧原峠を前にした米沢側最終の集落である。この綱木と桧原峠を南に越えた金山 との間は、荷物を人の背に頼るしかなかった。村人が担う背負子の役目も大きかったことだろう。 物資の交通以外にも、会津地方からは湯殿山などへの出羽三山行者が多く行き交い、夏などの繁盛記には1日に500人を数えたとのこと。現在、車の往来を ほとんど見ない綱木峠の道の様子からは、想像もできないことだ。 綱木集落を訪れた時は、そこの住民だろうが、ちょうどこの集落を訪れた人達だろうか、集落の中心を一筋通る旧街道を数人の方がそぞろ歩いていた。それ で、写真を撮るのもは ばかられ、集落内はただただ通過しただけだった。それでも旧宿場の雰囲気が沿道に感じられた。集落を過ぎた頃になってやっと1枚の写真を写したが、後で思 うと残念なことをした。もっと旧宿場の様子を撮っておけばよかったと思った。 綱木峠と船坂峠の間には、大樽川沿いに「関」の宿駅も存在したが、白布峠に続く県道2号の発達などもあってか、往時の米沢街道の様子はほとんど残してい ないようだ。一方、綱木宿はその先の桧原峠が遂に車道を通さなかったことで、明治期以降は交通が寂れた。それがかえって旧米沢街道の様子を留めることに繋 がった。桧原峠の跡を継いだのは大峠の米沢街道(八谷街道)だが、そちらには交通集落ら しきものは発達しなかったようだ。その意味でも「綱木」は往時の米沢街道の宿場の姿を現代に残す貴重な存在に思える。 (綱木集落から先の道は金山峠を参照) |

| |

| <余

談> 体調が悪くなるのを覚悟に、6泊7日で広島旅行に出掛け、昨日帰って来たばかりだが、 よく無事に自宅まで戻れたと思う。午前中行動すると、もう午後はほとんど動けない。早々と宿に入っては薬を呑み、横になっているばかりの旅だった。妻にも 随分迷惑を掛けた。それでも広島市街や安芸の宮島、念願だった尾道なども訪れることができた。 思えば、まだまだ行きたい所が一杯残っている。あの綱木集落も再びじっくり訪れてみたいのだが、そこまでの余裕はなさそうだ。かつては街道を繋ぐ宿場と しての綱木集落であったが、今後は時を経て旧宿場の様子を後世に繋 ぎ留めてくれる綱木であって欲しいと 思う、綱木峠であった。 |

| |

| <走行日> ・2001.10.22 喜多方市街→綱木集落 ジムニーにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 6 山形県 昭和56年12月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2013 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト