| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

なかやまとうげ (峠と旅 No.222)

夜泣石 の伝説と二の曲りの急坂を残す峠道

(掲載 2014. 5.19 最終峠走行 2014. 4.23)

| |

|

この場所は掛川市佐夜鹿(さよしか)

島田市佐夜鹿(さよしか)方向に見る

道の左手に子育飴を商いする扇屋(おうぎや)、右手は小夜(さよ)の中山公園

現在の道の名は不明、旧東海道

標高は250m〜260m (1/25,000地形図の等高線より)

ここは島田市と掛川市との境ではないが、峠道のほぼ頂上である

| 序 |

|

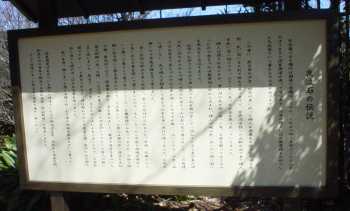

中山峠という名の峠は多いが、この峠は「小夜(さよ)の中山」との呼び名で有名である。箱根峠、鈴鹿峠に並び、東海道の三難所とされた峠の一つ・・・、な

どとここで改まって説明する必要もない。東海道は江戸期第一級の幹線路であり、旧道の険しい峠道に当たる箇所では、石畳が保存されていたり復元さ

れたりと、今でも人々の関心を引いている。同じ東海道の峠としては薩埵峠(さったとうげ)を掲載したことがあるが、ここも名が知れている。 この中山峠にはほとんど石畳などはなく(菊川側の登り口に僅かにあるようだが)、全線が狭いアスファルト道路になっている。その点、道そのものとしては 往時の味わいは感じられない。旧東海道の往 時を歩いて偲ぶなら、東隣の金谷峠の方が遥かに適している。 しかし、旧東海道の道筋をほぼそのまま車で走れる峠道という点で、中山峠はちょっと異色な存在だ。現在の東海道である国道1号線は、中山峠の600m程 北を 「小夜の中山トンネル」で抜ける快適な道になっている。国道が旧東海道とは違うコースを採ったので、中山峠の旧道がほぼそのまま残された。大規模な拡幅工 事なども行われることなく、沿線住民の為にささやかな舗装工事が施された程度である。 こうして旧峠道が残されたのには訳がありそうだ。「中山」とは「谷の間にある尾根」を意味するとのこと。その名の通り、中山峠の道は見晴のいい小高い尾 根の上を行く。全く峠道らしくない。一方、現在の国道1号線は、遠州灘に注ぐ菊川の上流部、島田市(旧金谷町)佐夜鹿(さよしか)でその川筋に遡って西へ 進み、小夜の中山トンネルで峰を抜け、掛川市の逆川(同じく遠州灘に注ぐ太田川水系)沿いに出て、その川に沿って下って行く。川筋を行くこちらの方が峠道 開作の正攻法である。ただ、距離が長い。中山峠の東は金谷宿、西は日坂(にっさか)宿、その間を繋ぐには、中山峠はほぼ最短である。一方、現在の国道は北 を大きく迂回する格好だ。今の車社会では僅かな距離の増加より、道の快適さである。一方、昔の旅人の歩く身にとっては、やはり短い方が良かった様である。 金谷峠の石畳はまさか車で走る訳にはいかないが、こちらの中山峠は一応車が通れる道となっている。しかし、旧東海道をそのまま舗装しただけのような道 だ。私たちは 途中で怖くなり、車を引き返したのであった。今回のポイントは「急坂」、そして余談に「石」である。 |

| 島田市側より峠へ |

| <坂

の名> 「中山峠」とか「金谷峠」という名称はあることにはあるが、これらの峠道を峠名で呼ぶことは少ないようだ。例えば金谷峠の場合、峠の東の金谷宿側の道を 「金谷坂」、西の菊川宿側を「菊川坂」と呼ぶ。一方、中山峠では、東麓となる菊川側を「箭置坂」(やおきざか)または「青木坂」などと呼ぶようだ。ただ、 西の日坂宿側の坂道には名前が見当たらない。代わりに、峠道全体を「小夜の中山」と呼ぶようだ。 |

頂上から菊川へと下る石畳の入口に立つ看板 |

こうして「峠」ではなく「坂」で呼ぶのは、どちらの峠道にも、峠らしい峠の

箇所がないからではないかと思ったりする。金谷峠は大井川水系と菊川水系を分かつ峰にあるが、その峰の上は牧之原と呼ばれるなだらかな台地になっていて、

現在は

見渡すばかりの茶畑が広がっている。急峻な峰の鞍部を越える峠道と違って、どこが道の頂上となるべき峠だか全然分らない。 金谷峠も中山峠も、御前崎の北の奥まった内陸を通る山道である。御前崎が太平洋に突き出ていて、その分東海道が山側に通じた格好だ。大井川は御前崎の東 の駿河湾沿いに注ぎ、菊川は西の遠州灘沿いに注ぐ。金谷峠や中山峠はこうした立地にあり、東海道の難所の峠とも呼ばれたのであろう。金谷坂や菊川坂は石畳 が復元ざれている。金谷坂だけは歩いて往復したことがあるが、全部を歩き通すのは大変そうである。 |

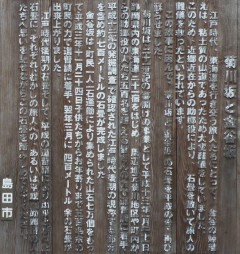

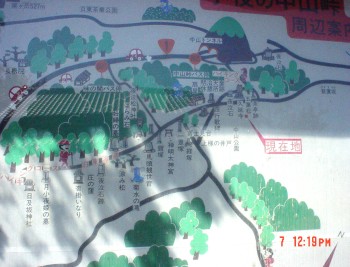

看板の地図 (撮影 2014. 4.23) 地図では左がほぼ北になる 中山峠の箭置坂へは左下(西)へと続く (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

看板の説明文 (撮影 2014. 4.23) 菊川坂と金谷坂について説明がある (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 箭置坂を登る |

| <菊

川宿より箭置坂へ> 安藤広重の東海道五十三次は有名だが、「金谷」の次は「日坂」となっている。「小夜の中山」のことも金谷宿と日坂宿の間にあるなどと言われるが、その間 の菊川沿いには古くから菊川宿があったようだ。 菊川宿より箭置坂を登る訳であるが、車で来ると道がよく分らない。周辺には細い道が入り組み、迷い易いのだ。中山峠は二度訪れているが、峠道に取り付く ま でがいつも大変である。県別マップルのような詳細な地図か、カーナビを頼りにするしかない。車を停められる場所が近くにあれば、その坂の入口などもじっく り見学できるのだが、適当な広い路肩も見当たらない。県別マップルとカーナビを交互に凝視し、妻にあれこれ道を指示している間に、気が付くと車は箭置坂の 急坂を 登っていたという始末である。 |

|

この麓の谷に菊川が流れ、菊川宿がある

前方の山を金谷峠が越える

| <箭置坂> 「箭」(や)とは「矢」のことらしい。「矢を置いた坂」ということになる。青木坂とも呼ばれるようで、「やおき」と「あおき」では発音が似ている。何か の当て字だろうか。付近には御箭窪という地名がある。 その箭置坂は、今は狭いアスファルト舗装になっている。昔の街 道のまま、道幅は広がっていないのではないかと疑いたい程である。 <佐夜鹿> 中山峠の東の島田市、旧金谷町側の地名は佐夜鹿(さよしか)である。一方、西の掛川市側も同じ佐夜鹿だ。「佐夜鹿」とはちょっと変わった地名である。そ れもその筈で、明治初年に佐野新田村、小夜中山村、大鹿村が合併し、それぞれの一文字「佐」、「夜」、「鹿」を採って佐夜鹿村が誕生したそうだ。 <市境> その同じ佐夜鹿内に島田市と掛川市との市境がある。以前は金谷町と掛川市との市町境であった。通常は峠の頂上に境があるのが普通だが、この中山峠の場 合、急な箭置坂を登る途中に境界線が引かれている。 |

市境を過ぎる前 |

市境を過ぎた後 うっかり境を見落とした |

中山峠は、この先にある久延

寺(きゅうえんじ)という寺がある付近が道の最高所である。江戸期などではその辺りに何らかの境界があったそうだ。江戸期まで存在した小夜中山村がその境

に接していたのかもしれない。 その後、小夜中山村を含む3か村合併で明治元年に誕生した佐夜鹿は、当然ながら元は一つの村である。明治22年には日坂村に属し、その大字となる。更に 昭和30年には掛川市になった。ところが昭和32年、東隣の金谷町との間で境界変更があったようだ。それで今の様に佐夜鹿が東西に分断されたものらしい。 現在の国道1号線には、市境を示す大きな看板が立っている。しかし、こちらの旧東海道には目立った看板がない。車で狭い箭置坂を登ることに必死なってい る者には、その境 界は気付き難い存在だ。うっかり通り過ぎてしまった。 |

| <箭

置坂からの眺め> 山中峠の道は全線が尾根上を行き、また周囲は茶畑が広がっているので、視界をさえぎる物が少ない。箭置坂を登る最中も終始眺めが良い。振り返ると、菊川 から金谷へと越える金谷峠のある牧之原台地が雄大に広がっているのが見渡せる。しかし、金谷峠や中山峠を歩いて越えようとする昔の旅人には、この景色は険 し いものに映ったかもしれない。今は金谷から日坂まで国道を使えば、車でものの数分である。 |

|

| 久延寺付近 |

| <久延寺> 道沿いには人家が程よく点在し、あまり途切れることなく道の最高所に至る。すると右手に久延寺の山門がある。その道の反対側には参詣者用かと思われる駐 車場 がある。ただ、何の断り書きもないので、周囲の散策の為に利用させて頂いても良さそうだ。一応、後で境内にお参りし、僅かながらもお賽銭を納めることとす る。 |

|

左手奥に接待茶屋跡の碑 |

樹木が少なく見晴らしが良かった |

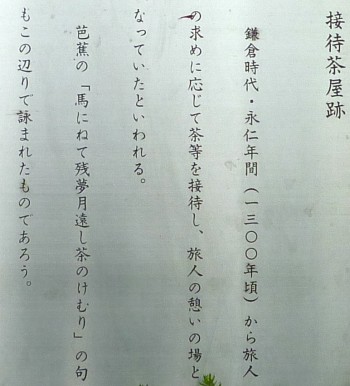

| <接

待茶屋跡> 車を停めるついでに、駐車場の片隅にある接待茶屋跡の碑でも眺める。その後ろからは茶畑がある丘陵の景色が広がる。以前の駐車場は周囲に木々が少なく、 もっと見晴らしが良かったようだ。そこにあったという茶屋からもこのような景色が眺められたのであろうか。 |

駐車場の奥にある |

|

|

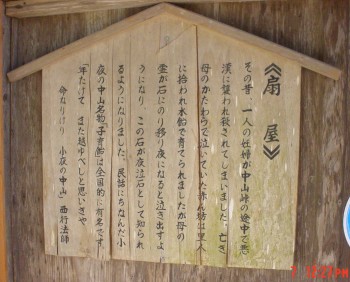

入口に「命なりけり学舎」とあるが、 「命なりけり」は西行法師の歌の一部 |

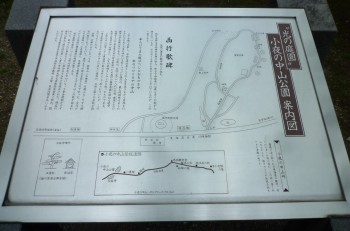

<公会堂など> 駐車場の並びに公会堂やトイレがある。中山峠ではここがほぼ唯一のトイレである。 近くには案内看板などがあって役に立つ。トイレの横の御上(おかみ)井戸への入口脇に「掛川・菊川・金谷を結ぶ 自然と歴史と伝説のさんぽ道」の看板、 久延寺脇にはちょっと古そうだが「小夜の中山峠 周辺案内図」と題した看板があり、それらに描かれた地図が参考になる。ただ、旧東海道沿いは旧跡が多い。 駐車場隅の 接待茶屋跡などにいちいち立ち寄っていては、いくら時間があっても足りない。そこで、今回は一つの大きな「石」に注目するのであった。 |

右矢印の御上(おかみ)井戸の看板が立つ |

諏訪原城跡は菊川宿より更に東にある 菊川宿までなら1km少しである |

井戸まで50mとある 入口の右側に「さんぽ道」の看板 |

「さんぽ道」の看板 (撮影 2014. 4.23) 地図は下が北 (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

「小夜の中山峠 周辺案内図」の一部 (撮影 2014. 4.23) 消されているのはバス停と現在地 (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

以前の看板 (撮影 2005. 3. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 久延寺境内の夜泣石 |

左が山門、右が本堂 右手前に夜泣石 |

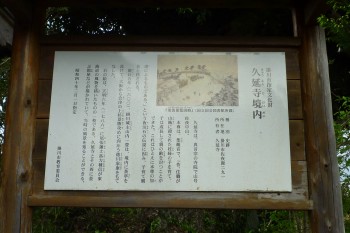

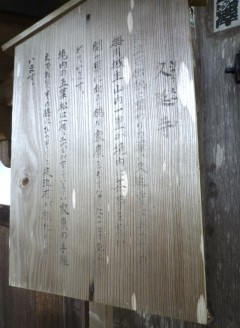

<久延寺境内> 門前の駐車場に車を停めたこともあり、久延寺をお参りする。さっきから、門前の沿道などをほうきで掃除している初老の男性が居て、その人の目も気になっ たからである。参詣者の振りをして山門を入る。 山門付近に久延寺に関した説明書きがある(下の写真)。関ヶ原の戦の直前、家康が上杉景勝攻めの為に会津に向かう途中、当時掛川城主だった山内一豊が、 こ の寺に茶亭を設けて家康をもてなしたことなどが記されている。境内にはその茶亭跡の碑などがある。 |

「久延寺境内」の看板 (撮影 2014. 4.23) 東街便覧図略なる絵が描かれているが、 久延寺前の街道の道幅は、現在よりも広そうに見える (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

「久延寺」の看板 (撮影 2014. 4.23) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

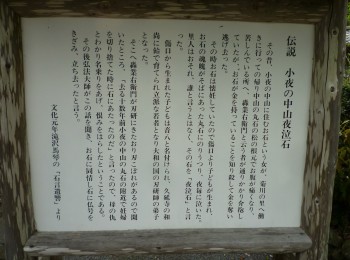

| <久延寺の夜泣石> 実はこの久延寺の境内にも夜泣石がある。伝説などを記した看板も立っている(下の写真)。国道沿いにある筈の夜泣石がどうしたことか。 文献によると、元はこの子育観音久延(円)寺に本来の夜泣石があったそうだ。それが後に今の国道沿いに移され、代わりに似た石を境内に祀ったそうだ。 よって、現在久延寺で見られる夜泣石は、安藤広重が描いた夜泣石ではない。ただ、初めは東海道の街道筋にあった夜泣石が、少なくとも一時期はこの久延寺の 境内に置かれていたことは確かであろう。 |

|

夜泣石を説明した看板 (撮影 2014. 4.23) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

| 扇屋 |

| <扇屋> 久延寺の並びに古めかしい店が一軒ある。最初に中山峠を訪れた時は休みで残念な思いをした。二度目は平日にも関わらず店は開いていた。夜泣石にも関係し た子育飴 (こそだてあめ)で知られる扇屋である。 以前は峠の茶屋に立寄ったり、こうした峠の名物を買ったりすることは全くなかった。しかし、最近は、もう二度と訪れることはないだろう、などと思うよう に なり、積極的にお金も使うこととしている。ただ、扇屋で使ったのは500円だけであるが。 |

|

看板に「あふきや」とある |

子育飴の看板が掛かる |

| ここは、なるべく元の形に近

い物をと、230g入りのパックを買い求めた。消費税が上がった直後で、半端な値段になっているのかと思ったが、ワンコインであった。 このホームページを書いている時点では、まだ未開封だったので、どんな味かと食べてみることにした。パックのまますかすと濃い紅茶のような色だった。割 り箸に絡め取ろうとしたが、常温だと非常に硬い。電子レンジなどで暖めると柔らかくなって食べ易いそうだ。面倒なので、そのままどうにか割り箸に絡め、舐 めてみる。癖のない味だ。甘さも程良い。この飴で子育てをしたという由来と供に、素朴な味わいであった。 |

|

| 小夜の中山公園 |

|

<中山公園> 扇屋のはす向かいが小夜の中山公園である。道路脇が小さな園地に整えられていて、西行の歌碑などがある。そこを「西行j歌碑広場」と呼ぶようだ。そのは す向か い、扇屋の並びにこの公園の為にか、駐車場がある。以前はその駐車場の裏手は林だったが、今は建物が立ち、何かの工房と看板が立っている。 久延寺前の駐車場から西行歌碑広場前の駐車場まで、約100m程の距離だが、ここが中山峠の道のハイライトである。また、峠道の最高所でもある。そこで 中山峠 の代表となる写真として、この部分を選び、ページのトップに掲載した訳であった。 |

(ページのトップに掲載した写真と同じ) |

小夜の中山公園案内図 (撮影 2005. 3. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| <さよ> 西行の歌の中には「さやの中山」とある。この地は、遠江(とおとうみ)国の佐野(さや)郡にあった「中山」(長山とも)なので、「さやの中山」と呼ばれ たそうだ。現在は「さよ」となっているが、古くは「さや」だったとのこと。字も小夜、佐夜、佐益、佐野などと書いたそうだ。 現在は「佐夜」と書かれる場合も僅かに見られるが、ほぼ「小夜」に統一された感がある。夜泣石の「夜」の文字が使われ、その伝説と供に「小夜」とはなか なかロマンチックな 感じがする。しかし元は郡名だったろうから、随分とかけ離れた名前でもある。 |

端っこにキャミを停めた 最近はこの奥に何かの工房が建てられてる |

| <展

望広場> 西行歌碑広場の側から公園の展望広場へと登る道がある。その散策路を行くと、中山峠周辺の展望が広がる。 |

|

国道1号線が菊川を渡る高架が見える

牧之原台地を越えた先の山々も望める

|

丘陵地に茶畑が広がる

| <茶

文字(余談)> 展望広場より北を望むと、山肌に「茶」の文字が描かれているのが遠望される。粟ヶ岳(あわがたけ)の南斜面に樹木(ヒノキ)で描いたもので、この「茶文 字」はこの地が 茶所であることを象徴する自然のモニュメントとなっている。粟ヶ岳の山頂近くまで車道が通じていて、茶文字を間近に見られるが、近付くとかえって文字には 見えない。 |

|

粟ヶ岳の山腹に「茶」の文字

| 日坂方面へ下る |

| <日

坂方面への下り> 車に戻って日坂方向に車を進める。扇屋の前ではご主人が客とベンチに腰掛け、のんびり世間話をしている。軽く会釈を交わして通り過ぎる。 公園前を過ぎると、旧東海道は緩やかに下りだした。 |

|

菊川方向に見る |

|

| <沿

道の様子> 人家はポツリポツリと立っているが、周囲のほとんどは茶畑である。尾根上をほぼ真っ直ぐ進む見晴の良い道が続く。 |

|

周囲に茶畑が広がる

|

それより気になるのは、この沿道には旧街道を偲ぶ旧跡や遺構が非常に多いこ とだ。佐夜鹿一里塚や神明神社、鎧塚などなど。しかし、ここは脇目も振らず「石」を目指す。夜泣石があった場所はどこなのだろうか。 |

| 国道1号への分岐 |

| <分岐> 突然妻が、この先車は走れない、と言い出した。一体何のことかと聞き返すと、看板を見たと言う。後で調べてみると、途中で国道1号へ下る道の分岐がある のだが、そこに小さな看板が立っていて、「車輌通行不可」と書かれていたのだった。動体視力の良い妻だからこそ発見できたことで、普通に走っていては、気 が付かないかもしれない。 |

「二の曲り」から逃げ帰って来たところ |

左が旧街道、右が国道に下る道 分岐の真ん中に矢印看板が立つ 左:旧東海道 1.5km 車輌通行不可 手前:小夜の中山 1.2km 左:国道一号線 |

|

|

車が通れないとはどういうことか。とにかく前に進む。依然として細い舗装路が続く。 |

国道への分岐の後 |

|

| 夜泣石があった場所へ |

日坂方向に見る 安藤広重が描いた坂を逆方向から見ていることになる |

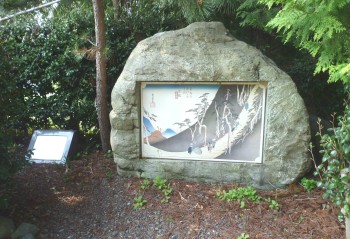

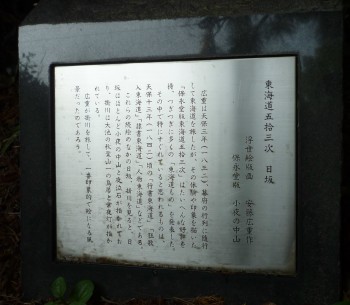

安藤広重の絵では、夜泣石は街道の真ん中に描かれている。その場所を見付け

たかったのだが、実は見付けられずに通り過ぎてしまったのだ。それが、この先の「通行不能」で引き返して来ると、何やら撮影中で、車を停められた。その

時、ふと横を見ると東海道五拾三次「日坂」の石碑があるではないか。車道から少し奥まり、草木に囲まれていて、気付き難い。撮影は夜泣石があった場所を

撮っていたものだった。 |

|

|

東海道五拾三次「日坂」の石碑の碑文 (撮影 2005. 3. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

東海道五拾三次「日坂」の石碑 (撮影 2005. 3. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 広重の絵碑のある箇所から菊

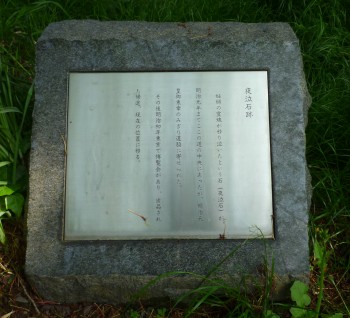

川方向に道を見ると、何となく広重が描いた「日坂」の絵に似ている。勿論、富士などは望めないが。 それにしても、もう少し目立つ看板などを置いて欲しかった。偶然の撮影がなければ、また見過ごしていたかもしれない。 夜泣石があったとされる道の脇には、「夜泣石跡」と刻まれた小さな石碑が、草に埋もれそうにあった。その碑文によると、明治元年まで本当に道の中央に夜 泣石があったようだ。それが明治帝東幸の折、道脇に寄せられたとある。多分、現在「夜泣石跡」の石碑がある辺りの草むらに転がされたのだろう。 |

この左手に石碑がある |

この右手の道脇に夜泣石跡の石碑がある |

|

|

夜泣石跡の石碑 (撮影 2014. 4.23) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

碑文はまた、その後、明治初年の東京の博覧会に出品され、帰途、現在の位置に移るとある。 東京の博覧会とは、明治10数年に浅草で開かれた勧業博覧会のことだそうだ。一時期、久延寺にあったとする文献が正しいとすると、一旦道路脇に寄せられ た石 は、更に久延寺に運ばれ、そこより博覧会へと移送されたようである。 とにかく、夜泣石があった場所が見られてよかった。夜泣石にまつわるいろいろな伝説はともかくとしても、長い間東海道の名物となってきたことだけは確か である。残念ながら現物はもうその場所にはないが、街道を往来する旅人たちは、正にこの場で足を止め、噂に聞いた夜泣石を眺め、中山峠の急坂に暫し息を整 えたことであろう。 |

| 二の曲りへ |

| <沓

掛> 夜泣石付近は人家もなく、やや寂しい所だが、そこを過ぎると中山峠の道も残り少なくなる。すると、小さいながらも集落が現れた。沓掛(くつかけ)と呼ば れる地であろう。空き地も見られるので、元はもっと人家が多かったに違いない。 |

沓掛と呼ばれる地 この左手方向に沓掛稲荷神社がある |

|

|

軒先をかすめるように車を進めると、何とその先で道がなくなっているではな

いか。慌てて車を路傍に停め、歩いて様子を偵察する。道は途切れている訳ではなく、そこから急に下っていたのだった。付近に「車輌通行不能」の看板は見当

たらないが、これでは誰でもたじろいでしまう。 歩いて少し道を下ると、地元の方が沿道で何か作業をしてらした。車で行けるか尋ねると、右肘を折り曲げ、これだからね、と言う。急カーブがあることを示 しているらしい。それならばと、歩いて探訪することとした。 |

|

|

| <二の曲り> この道を地元の方は車で通っているようだ。坂道の途中にも軽トラックが停められたりしていた。しかし、その後次々に現れた急カーブには驚かされた。コン クリート舗装はされているが、本当にこの道を車が通れるものかどうか、考え込んでしまう程だ。しかも勾配の程度が半端ではない。超急カーブ+超急勾配の道 であ る。 |

|

|

|

この先右に分岐があり、その奥に鳥居が見られる 日乃坂神社のものと思われる |

久延寺まで1.8kmとある 二の曲りの登り口にある |

| 峠道の終焉へ |

|

二の曲りが尽きると、その先でパッと視界が広がる。直ぐ近くを国道1号線が通じている。旧街道はその下をくぐり、日坂宿の市街へと入って行く。 |

|

国道1号線が見える

|

ハイキングコースとは言え、二の曲りを歩いて登るのも大変であった。前の月に心臓手術をしたばかりの身には特にこたえた。 しかし、車に戻ると、本当にあの二の曲りが車で通れるかどうか、試してみたい衝動に駆られた。しかし、さすがに妻が難色を示す。私も、下るだけなら下れ るが、途中で対向車が来た場合、対処不能ではないかと恐れた。 これが、昔乗っていたマニュアルトランスミッションのジムニーなら、何とかできるような気もする。あの車では相当な悪路も経験した。しかし、今 のオートマのパジェロミニでは、あまり悪路の経験がなく、全くの未知数である。何らかの事情で、あの二の曲りをバックで引き返さなければならなくなったと したら・・・。背筋が寒くなる思いだ。やっぱり引き返すこととする。 丁度、日坂の方から1台のバイクがひょうひょうと登って来た。オフロードタイプのバイクで、荷物もない軽装である。時々来る散歩コースをまた走りに来た という様な気軽な感じだ。さすがにシートにどっかり座ったままで、あの坂は登れない。背筋を伸ばしてステップに立ち、アクセルを控えめにのんびりと登って 来 た。平然とした顔付きである。ややうらやましい。 |

| 夜泣石へ |

| 旧街道の峠道の途中から国道1号へショートカットする道に戻り、国道方面へ

と下る。この道は2車線路で中山峠へのアクセス路としては最も走り易く、道も分り易い。最初に訪れた時は、菊川付近が複雑で分らず、この道を登ったのだっ

た。 途中、国道1号の新道をくぐり、その先で旧道に突き当たる。そこを左に行けば日坂宿の市街である。またその分岐には、右方向に「夜泣石方面」と案内看板 が立つ。 |

|

|

|

ここを左に行くと日坂宿 右方向に「夜泣石方面」と案内看板がある |

|

|

二回目に中山峠を訪れた時は、そのまま日坂宿を通って粟ヶ岳へと向かってしまった。国道沿いにある夜泣石は一回目に訪れていた。 夜泣石へは、国道1号の「小夜の中山トンネル」の東側にある小泉屋の脇から始まる階段を登る。小泉屋はちょうど島田・掛川の市境近くに位置する。 |

この時、境を示す看板にはまだ「金谷町」とあった |

ここでも子育飴を商う この店の右脇に夜泣石への階段がある |

この上30mと看板になる |

右の家屋が小泉屋 |

|

階段を登ると山腹にちょっとした広場があり、その片隅に夜泣石が祀られている。 |

|

|

|

伝説を記した看板があるが、その文章の最後に、明治13年(1880年)日坂と金谷の間約5kmに「中山新道」が開通したとある。それが今の国道1号線の

前身とな

る。この中山新道の出現により、小夜の中山峠は旧道の身となっていったようだ。 |

|

夜泣石の伝説の看板 (撮影 2005. 3. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

中山峠にある久延寺から東京の展覧会へと運ばれた夜泣石は、最終的にはこの中山新道を通って里帰りしてきたのだろう。今、夜泣石がある場所は、丁度久延寺

の真北の麓に当たる。ここより久延寺まで引き上げようとしたが、費用が掛かって、途中で断念したという話もあるようだ。 その真偽はともかく、中山新道から旧道の中山峠へ、あの重そうな石を持ち上げるのは、当時では容易なことではなかったろう。ただ、夜泣石が現在あ る場所は、あまり相応な所には感じられない。元々あった旧東海道の道端か久延寺境内がいいような気もする。しかし、安藤広重が描いた夜泣石その物が、こう して現存するということは、非常に興味深いこと である。 |

| |

|

二度の中山峠の旅で、夜泣石に関してはもう満足である。また「二の曲り」も見てきた。しかし、あの急坂をパジェロ・ミニで下っていたら・・・、という怖い

物見たさの様な後味が残る、中山峠であった。 |

| |

| <走行日> ・2005. 3. 7 掛川市 → 金谷町(現島田市) キャミにて ・2014. 4.23 島田市 → 掛川市 パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 22 静岡県 昭和57年10月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2014 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト