|

| ホームページ★峠と旅★ |

|

|

|

|

|

| 中

山越は宮城県・山形県の北の方で両県の境を越えている峠だ。南北に細長い東北地方にあって、その脊梁(せきりょう)を成す奥羽山脈を跨いでいる。いわゆる

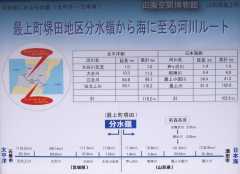

大分水嶺の峠となる。しかし、峠を越える国道47号の県境部分は、上の写真からも分かる通り、どう見ても峠らしくない。大分水嶺は全く他の所にあったの

だった。 この中山越は過去に4回ほど通っているが、その度に不思議な気がしていた。これといって険しい峠道ではなく、よって素通りが多かったのだが、どうにも不可解なのが気になっていた。そこで4度目にしてやっと峠の周辺を探索したのだった。 県境と大分水嶺が異なるのは、古い国境から引き継がれている事情らしかった。昔の出羽仙台街道中山越の旧道が一部に保存され、国境らしき場所があった。また、松尾芭蕉ゆかりの「封人の家」が立ち、大分水嶺に位置する堺田駅があった。中山越はいろいろな顔を見せてくれる。このホームページ「峠と旅」に掲載してきた峠は、それなりに険しい峠ばかりの中、この中山越は少し異色ではあるが、それなりに面白い峠である。 |

| 峠名は「中山越(え)」(なかやまごえ)とか「堺田越(え)」(さかいだごえ)、あるいは「中山峠」、「堺田峠」と書かれている地図も見掛ける。場合によっては「堺田」の代わりに「境田」の字が当てられることもある。 「中山」は峠の宮城県側にある地名、「堺田」は山形県側にある地名で、そのどちらを取るかで峠名が大きく違ってくるようだ。後は「越」を使うか「峠」かの僅かな差である。 「中山」という名の峠はいろいろあるが、「堺田」という峠は他に見たことがない。このページトップの表題も、できれば大きく「堺田越」としたかっ たのだが、道路地図などでは「中山越」と表記している方が多い。国土地理院の地形図も、峠名の記載はないものの、道の名を「出羽仙台街道中山越」と記している。どうやら「中山」の方が市民権を得ているようなので、それに従うこととした。 ただ、文献(角川日本地名大辞典)を調べてみたところ、「中山越」はなく、「堺田越」での掲載だった。また、「境」の代わりに「堺」の字を使うのも珍しく、「堺田越」という名は、捨て難い峠名である。 |

|

|

冬の鳴子ダム (撮影 1993.12.31)

国道108号上より見る |

峠の宮城県側は、現在は大崎市と呼ぶあまり聞きなれない市になっているが、元は鳴子町(なるこちょう、なるごまち)である。鳴子温泉やこけしで知られている。鳴子峡や鳴子ダム・荒雄湖の景観も良い。 |

|

中山越を通る道は、現在は国道47号である。古くは出羽街道とか、出羽と仙台を結んだことからか、出羽仙台街道と呼ばれるようだ。出羽(でわ)は現在の秋

田・山形の両県の地域である。また、直接には羽前(うぜん、現在の山形県)に通じることから羽前街道とか、羽前の中でも北に位置することからか北羽前街道

とも道路地図に記されている。また、羽前の最上地方に出ることからか、最上街道という街道名も目にする。 |

|

| 旧鳴子町の中心地である鳴子温泉の付近で、国道47号から鳴子大橋を渡って国道108号・羽後街道が北へ分岐する。その国道108号を少し行くと鳴子ダムが架かり、荒雄湖が佇む。更に北上すれば、鬼首峠(おにこうべ)が待っている。 |

|

前方左手に鳴子大橋が架かる 右手が鳴子温泉 |

鳴子大橋の袂、国道47号に平行して鳴子温泉の温泉宿が立ち並ぶ。その道の前を江合川(えあい)が流れる。江合川は荒雄川とも呼び、北の荒雄湖から流れ下り、

鳴子大橋の少し上流で西の中山越から流れ下って来た大谷川を合し、行く行くは旧北上川に注ぎ、石巻湾へと流れ出る。大分水嶺の太平洋側の流れがそこにあ

る。

鳴子温泉は、国道より一 本裏の道に入ると、温泉地らしい雰囲気だ。車で通って見学したことはあるが、残念ながらまだ宿泊の経験はない。国民宿舎のような安い宿があれば、ゆっくり と温泉が楽しめるのだが。こけしについても、高級品のイメージがあり、土産にちょっと買うという物ではなさそうだ。鳴子峡の近くに日本こけし館というのが あるが、立ち寄り難い気がしている。 |

| その点、鳴子峡は眺めたり散策するだけなので只である。鳴子市街を西の峠方向に離れ、大谷川沿いになると、その川の谷が鳴子峡だ。しかし、鳴子峡は紅葉 の名所であった。鳴子町を訪れるのは真冬か真夏のことが多い。サラリーマンには秋のいい季節に長期休暇がないからである。雪景色の鳴子峡は立ち入り禁止で、 上から眺めてもただただ寒々しいばかりであった。 |

国道47号に架かる大深沢橋を眺める |

| 鳴子峡の手間、国道が大谷橋で大谷川を渡った先、右に国道を離れると尿前の関跡がある。その近辺には旧街道の名残も感じられ、ちょっと立ち寄るには静かで良い所だ。いろいろと案内看板も立っていて参考になる(下の写真もその一例)。 |

尿前の関跡 (撮影

2001. 8.14)

|

|

|

| ところで、中山越の峠名との元ともなった「中山」という地が現在の道路地図からははっきりしない。尿前と県境との間に中山平温泉があるくらいだ。 元禄年間作図の「仙台領絵図」には、中山宿より国境まで32町18間とあるそうだ。その距離をメートルに直すと約3.5Kmである。文献ではJR陸羽東線の中山平(温泉)駅より西に約800m、国道47号沿いの旧鳴子町字川端地内、通称「宿」の地が往時の中山町だったそうだ。現在の道路地図では中山小学校がある付近だ。県境から約3.5Kmと、仙台領絵図の記述とも一致する。 |

|

| 仙台領絵図には、「鳴子村(なるごむら)より境まで難所、10月より3月迄積雪、馬足不叶(かなわず)」ともあるそうだ。現在は2車線の立派な国道が冬期でも車の通行を可能にしている。中山越の旧道は、現在の国道と一致する部分も多く、特に中山宿付近から鳴子市街方向は、往時の姿を留めていないようだ。しかし、前方に仰ぎ見る雪の奥羽山脈は、昔の姿そのままであろう。この峠越えの旅が、容易でないことをうかがわせている。 |

|

|

|

|

国道を車で走る現代人は、県境を通り過ぎる時には少しは気に留めるだろうが、特に峠道ともなれば、峠の頂上にその境があると思っている。

ところが、この中山越は思わぬ所に県境がある。鳴子市街から峠を目指すと、陸羽東線の高架をくぐった先で、大谷川支流の小さな川を渡る。

その橋の袂に県境を示す「山形県最上町」の看板が掲げられているのだ(このページトップの写真)。

その橋の付近を山形県側から見たのが上の写真。道はなだらかな坂になっていて、間違っても大分水嶺などでは決してない。 更に進むと登坂車線も現れ、200mほども登ると右手に広い路側帯がある。 その付近に宮城県方向を向いて「宮城県 鳴子町」(2006.5.2現在)とあった(下の写真)。 |

|

| 県境を示す看板が広い範囲に渡って立っているので、明確な境は分からないが、坂道の途中であることだけは確かである。広い路側帯が車を停めるのに都合が良いので、そこにキャミを停めて眺めてみても、大分水嶺まで、まだ暫く道は登って行くようだ(下の写真)。 |

|

|

|

| ふと見ると、車を停めた路側帯の脇から、下へ降りる歩道が設けられている。「出羽街道 中山越」などと看板に出ている。旧道が残されていたのだった。 |

|

|

左の写真の看板部分 (撮影

2006. 5. 2)

「奥の細道 中山越え」 |

右の標柱には「出羽街道 中山越」とある この下で小さな川を渡る |

左の写真の看板部分 (撮影

2006. 5. 2)

|

下流方向に見る この小川が国境となる関沢か? |

旧道を示す歩道を下ると直ぐに青い欄干の小さな橋を渡る。川は北より流れ下り、国道の脇を通って、その先「山形県最上町」の看板が立っていた国道の橋をくぐっている。

文献には、出羽の堺田村の東方、「関沢」という小川を境界として「分杭」を立てたとか、あるいは、「関沢境塚」があったと記されている。道路地図や国土地理院の地形図には、その青い欄干の橋が架かる小さな川の名までは記されていないが、多分、その小川こそが関沢なのであろう。勿論、文献にある分杭や塚は今は残っていないが、現在架けられている青い欄干の橋こそが、中山越と考える。 国道が関沢を渡る所(国道の県境)で標高は320〜330m、旧道の中山越で330〜340mである(地形図より)。 |

|

想像だが、奥羽山脈の大分水嶺があるこの地一帯は、比較的低地でなだらかな土地であり、その一帯に堺田という村も存在できるような土地柄であった。そこで、村

の便宜と境界が明確となるように、大分水嶺から出羽方向に少し入った所にある小川を、出羽と陸奥の国境としたのではないだろうか。 ただ、脇に通した広い国道の開削に伴い、関沢の流れも昔とはやや変わって来ているかもしれない。現在の関沢そのものを、芭蕉や曽良が渡り、江戸期(後 半)には新庄藩や秋田藩が江戸への参勤交代の道として越えた訳ではないだろう。しかし、ほぼこの場所でやはりこのような小さな流れを渡り、人々が往来して いたと思うと、目の前の小川も何となく愛おしく思えるのだった。 |

|

旧道

|

| 関沢を渡って尚も旧道は続いていた。林の中の静かな山道の様相だ。国土地理院の地形図には、「出羽仙台街道中山越」と記して、点線で旧道らしき経路が掲載されている。大谷川の左岸を、川から数100mほど離れて中山宿へと向かっている。 国道の関沢とは反対方向には、石段を登ってその先、石畳が続いている(下の写真)。その入口にちょうど案内看板を立てる工事の最中のようで、看板内容はよく分からなかったが、同様に旧道を保存しているらしかった。 |

旧鳴子町方向へ延びる旧道 (撮影

2006. 5. 2)

|

|

| 山形県側の旧道は、明るい木立の中をほぼ国道に沿って行き、300〜400m程で国道に合流する。 |

山形方向に延びる旧道 (撮影

2006. 5. 2)

右下は国道 |

山形県側に通る旧道 (撮影

2006. 5. 2)

国境方向に見る |

|

国道の大分水界

|

| 旧道との交点を後に、国道を300mほど進むと、なだらかながらもどうやら標高のピークらしき箇所を過ぎる。その付近には東西に通る国道の北側に面して八幡神社がある。また、南側に道路看板が立ち、「酒田 90Km 新庄 37Km」とある。看板の足元から逆Y字に道が分岐するが、それを進むと旧道を経て先の関沢の中山越に通じる。 この場所には他に何の証拠もないが、国道が大分水嶺となる奥羽山脈を越えている地点ではないかと思う。地形図から読む標高は約360m。文献には堺田越 の標高が354mとの記述も見られ、旧道が近くまで来ていることからも、この近辺が昔からの街道の分水界であったのだろう。 |

この先が分水界 (撮影

2006. 5. 2)

|

左に入る道は旧道に通じる |

左と同じ場所 (撮影

2003.12.29)

右の石段は八幡神社へ |

上と同じ場所 (撮影

2001. 8.14)

|

国道の県境は、看板をよくよく見ていないと分からないが、標高のピークは車を運転していれば難なく気が付く。これまでも中山越を通る度、ピーク部分の写真

はしっかり撮ってあった。しかし、そこには何の看板もなく、ましてや県境でもない。そこに降った雨水が東の太平洋と西の日本海に大きく別れる、大分水界で

ある筈なのに、これはどうしたことかといぶかしく思うばかりであった。今回、関沢なる小川の存在を知り、分水界とは別に便宜的にそこを国境と定めたことが判明し、ようやく

気持ちの整理が着いた次第である。

|

|

宮城県から中山越を越えて入って来たこの地は、山形県最上町(もがみまち)堺田である。最上町は奥羽山脈とその西に連なる神室(かむろ)山地に囲まれた盆

地・向町(むかいまち)盆地を中心に位置し、堺田はその東端にある。堺田の地名は出羽・陸奥両国の国境に位置したことに由来するという。江戸期から明治

22年までは、堺田村と呼ぶ村が存在した。その後は大字名として現在に残っている。 国境が東の関沢沿いにあるお陰で、堺田地内に奥羽山脈の大分水嶺が通る。しかし、堺田は台地上の山村で、険しい山脈の様相など微塵もない。貞享年間 (1673〜1687)に有路(ありじ)長左衛門を庄屋として立村、馬産が盛んで宿駅の役割を果たしてきた峠の村だ。しかし現在は国道47号が整備され、 かつての峠の面影はほとんどないとのこと。 |

|

封人の家

|

| 国道の分水界から少し西へ行くと、道路の北に面して「封人の家」がある。中山越は、国境や県境としての顔、大分水界としての顔、そしてもう一つ、芭蕉の奥の細道としての顔を持っている。芭蕉が大雨の為、2泊3日の逗留をしたのが、この封人の家である。 元禄2年(1689年)5月15日、「大山を登って日すでに暮れければ、封人の家を見かけて宿りを求む」と奥の細道にあるそうだ。この「封人」(ほうじん)とは国境を守る役人という意味で使われている。現在の封人の家は、旧有路の住宅を復旧工事し、誰でも見学できるようになっている。但し、有料。 |

封人の家 (撮影

2006. 5. 2)

|

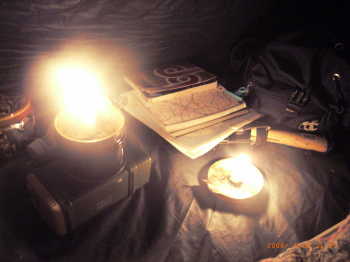

| 中 山越とは全く何の関係もないが、中山越を越えた2006年春の旅では久しぶりに野宿した(下の写真)。テントの中ではローソクに火を灯して過ごす。封人の 家に宿泊した芭蕉ほどではないが、窮屈で不便な旅の一夜を満喫したのだった。やっぱり、こういう旅の方が味わいがある。 |

側に小川が流れる絶好の場所 |

テントの中の様子 (撮影

2006. 4.29)

ローソクの明かりで夜を過ごす |

|

この封人の家と呼ばれる旧有路家住宅は、移築された物かどうかは分からない。元あった所で修復されただけなら、現在、封人の家の前を通る国道47号が、ほ

ぼそのまま旧道の道筋と考えてよい。ざっと見渡した限り、堺田集落の人家も封人の家を中心にその前後の国道沿いに集中している。改めてここが大分水嶺かと疑ってしま

う光景だ。小さいながらも大分水嶺の只中に集落が存在するのだから。 |

封人の家の前の国道 (撮影

2006. 5. 2)

分水界方向を見る |

封人の家の駐車場 (撮影

2006. 5. 2)

封人の家とは国道を挟んで反対側にある その奥には南に連なる大分水嶺の山々を望む この駐車場の奥より分水嶺の遊歩道が始まっている |

|

分水嶺

|

| 封人の家の前、国道を挟んだ反対側にあまり広くはないが駐車場がある。隣接して資料展示室も建っている。車を駐車するだけなら只のようだ。それに気付かず、私はこの前を素通りし、県境近くのあの広い路肩にキャミを停め、ノコノコここまで歩いて引き返して来たのだった。 その駐車場の奥をふと見ると、何やら案内案版が立っている。「平坦地にある分水嶺(日本海〜太平洋) 標高338m こちらの遊歩道を通り およそ300mの所にあります」とある。「分水嶺」があるとは、一体どういうことなのか。 |

|

| 広々とした平坦地の中を

蛇行して延びる歩道を進むと、果たしてその「分水嶺」があった。非常にこじんまりしたものだった。封人の家の駐車場の方から流れ下って来た小さな水路が、

東と西に分かれている。その分かれ目には、小石が並べてあった。その小石こそが、「分水嶺」だということなのだろう。ただ、流れはほとんど淀んでいて、

はっきり水の動きが目で見て取れるほどではなかった。また、極めて人工的な用水路であり、自然の造形という訳にはいかない。 大分水界が通過するこの地域一帯が、極めて平坦な土地なので、こういう芸当ができることになる。それにしても「分水嶺」とはやはり雄大な山脈をイメージするので、用水路の中に並んだ小石では、ちょっと迫力不足であった。 |

分水嶺 (撮影

2006. 5. 2)

南方向に見る 石を並べてあるのが分水嶺 その左が太平洋へ、右が日本海へ |

北方向に見る 左が日本海、右が太平洋 |

左の写真の中に立つ看板 (撮影

2006. 5. 2)

|

| 分水嶺の小石の列から太平洋側の水路を進んだ流れは、多分、国道が関沢を渡る付近で関沢に流れ込んでいるものと思う。また日本海側の水路を取った流れは、明神川の支流・芦ヶ沢に注いでいるらしい。明神川は最上小国川を経て最上川となり、もちろん日本海に流れ出ている。 |

分水嶺の案内看板 (撮影 2006. 5. 2) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

|

堺田駅

|

| 小石による分水嶺の小さなアトラクションの先には、緑色のフェンスが東西にずらりと並び、一箇所設けられた切れ目に、その先に降りる入口があった。「堺田駅」とある。JR陸羽東線の堺田駅のホームへと続く階段が待っていた。入口に立つ看板には「分水嶺 標高338m」とある。 この堺田駅は大分水界が通過する駅として知られている。国道が通じる部分は鞍部ではなく、こちらの鉄路の方がこの付近の大分水嶺で一番低い所を通過している。その標高が338mということなのだろう。 |

堺田駅への出入口 (撮影

2006. 5. 2)

|

標高338m この大分水嶺で一番低い所 |

| 堺田駅への階段を降りると、改札も何もなく直接ホームに降り立った。単線が一筋通り、対岸のホームは使われなくなったようで、そちら側の線路は既に外されてあった。集落の中心

地から数100mと離れ、ひと気のない寂しい駅である。 遊歩道とは別に、国道より一本狭い車道が駅前に通じ、その終点に駐車場もあるが、1台の車も停 まっていなかった。しかし、こんな駅の方が親しみが湧くのであった。 |

堺田駅 (撮影

2006. 5. 2)

|

旧道 (撮影

2006. 5. 2)

5月というのに雪が残る |

ひ

としきり「分水嶺」や堺田駅を堪能してから、遊歩道を国道まで引き返し、八幡神社近くからは旧道に入り込んだ。直ぐ近くを国道が通っている筈なのだが、道

の両側は木々に遮断され、一人で歩いていると怖いほどの寂しさである。もう5月というのに、雪が道幅いっぱいに残っていた。早く車が行き交う賑やかな国道へ出たい

と、知らぬ間に早足になっていた。

|

| 国

道47号の最上町側も、ずっと快適な道が続き、調べてみると何の写真も撮っていなかった。それでだけ険しくも何ともない峠道である。途中、山刀伐峠(なた

ぎりとうげ)を越える県道28号が南に分岐する。有路家を辞した芭蕉と曽良は、当地の若者の先導で山刀伐峠を越え、尾花沢へと旅を進めていくのだった。 大分水嶺の峠といっても、険 しい山脈を望む訳でもなければ、険しい峠道を走る訳でもない。標高338mといえば、今年移住を予定している山梨県に購入した土地が324.36mで、ほ とんど同じではないか。そんな所に居を構えようとしているのかと思うと唖然とする、中山越であった。 |

| <走行日>

・1993.12.31 最上町→鳴子町 (ジムニーにて) ・2001. 8.14 鳴子町→最上町 (キャミにて) ・2003.12.29 鳴子町→最上町 (キャミにて) ・2006. 5. 2 最上町→鳴子町 (キャミにて) <参考資料> ・角川日本地名大辞典 4 宮城県 昭和54年12月 8日発行 角川書店 ・角川日本地名大辞典 6 山形県 昭和56年12月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本ウェブサイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <Copyright

蓑上誠一>

|