|

|

| 面白そうな林道がこんなところにあったとは、これまでついぞ気づかなかった。しかも調べてみると鳩打峠という峠越えの道で、しかも未舗装区間も残っているようなのだ。

長野県の飯田市方面から木曽に出るには、国道256号で清内路峠を越えるか、県道8号で飯田峠・大平峠(木曽峠)と行くか、ちょっと険しいところで神坂峠越えというのもある。お金を使っていいなら、中央自動車道の長い恵那山トンネルを抜ければ楽で、これが最もポピュラーなコースかもしれない。他の峠越えはどれもなかなか辺ぴな道である。 これらの峠道はどれも通ったことがあるのに、つい最近まで鳩打峠の存在を知らなかった。ある時、昭文社のツーリングマップル中部で、その飯田市近辺を眺めていたら、国道256号と県道8号の間に挟まれて、鳩打林道というのが通っているではないか。これには驚いた。直ぐに同じくツーリングマップル関東を調べてみると、やっぱりそちらには全く記載されていない。関東編を見ることの方が多かったので、これまで気づかずにいてしまったのだ。 未舗装林道の峠道とあっては、これはもう一刻も早く行かない訳にはいかない。2001年のゴールデンウィーク中のとある一日、春の陽気に誘われて、飯田市街から鳩打峠へと車を走らせた。 |

国道153号からの分岐に立つ看板 何と賑やかな 自販機は使用不能 |

国道を離れて暫く行くと、謎の幹線路と交差 峠へはここを直進 |

| <国道153号からの分岐へ>

飯田の複雑極まりない市街地を必死の思いで抜け、どうにか国道153号に乗って南下を始める。市街から数キロ離れると、国道といえども交通量の少ない田舎道となり、やっと気分が落ち着いた。その辺りで右への分岐を探す。 すると角にやたらと看板の多い分岐があった。中に「飯田国際射撃場」とか「沢城湖」と書かれた看板が立つ。ここが目的の峠道の入口のようだ。国道上に他に目立った道路標識はなく、信号もないさびれた分岐だが、代わりにこれらの看板がいい目印となっている。 分岐した道は尚更交通量が少なくなり、それでいてまだ立派な2車線路なので、国道よりずっと走り易い。この付近の地名は「大瀬木(おおせぎ)」というらしい。前方にこれから越えようとする山並を望む。 |

右に鳩打林道分岐 直進は飯田高原沢城湖へ |

<幹線路と交差>

その先で道は一度別の幹線路と交差した。こちらが一時停止だったので、ちょっと驚く。こんな道は地図にはなかったからだ。最近改修された道なのだろう。そこでどう進めばいいのかちょっと迷ったが、「飯田国際射撃場」の看板が直進を指し示していた。そこで幹線路を横切ってそのまま真っ直ぐ進むこととする。 謎の幹線路を過ぎると、道はいよいよ山へと分け入って行く。センターラインもない狭い道巾となる。間もなく右に分岐が現れる。そちらが目指す鳩打林道である。その林道方向にも「飯田国際射撃場」の看板がある。 |

| <沢城湖へ寄り道>

林道分岐を林道に入らず直進すると沢城湖に出る。ついでだからと、ちょっとそちらに寄り道した。 沢城湖はこじんまりした湖で、大きな釣堀の池といった趣である。湖畔に僅かな駐車場と山荘も建つが、主に釣り人が訪れる場所のようだ。気兼ねなく自由に散策を楽しんだり、キャンプなどができる開けた何もないスペースがあれば別だが、単なる有料の釣り場という感じである。釣りに趣味のない私には、あまり面白そうに思える場所ではなかった。何となく居心地が悪くて、そそくさと退散した。 |

沢城湖 あひる?が泳ぎ、桟橋からは釣り人が糸を垂れる |

| <鳩打林道の起点>

林道の分岐に戻る。そこには林道標識や林道記念碑が立つ。林道標識によると、「延長12.935m 幅員3.6〜4.0m」である。林道記念碑には郵政大臣の名前が記されていた。さて、いよいよ本格的な登りが始まる。 |

林道標識 |

鳩打林道記念碑 |

| <飯田国際射撃場の分岐>

鳩打林道に入っても、舗装はそのまま続いた。直ぐにこれまで散々看板の出ていた射撃場への分岐が右に現れる。こちらとしても鳩打峠への目印として便利に使ってきたが、ここではその看板の矢印が指す方向には進まない。峠へは直進である。 道幅が射撃場への道より狭くなる。側らに「大平(おおだいら)宿へ」と書かれた木の標柱が立つ。その後も、沿道にはこれと同じような木柱が所々に立ち、射撃場の看板に代わって、峠道の案内をしてくれる。 時折、銃の音が山にこだまする。鳩打峠に銃声とは、面白い符合だ。しかし、こちらに流れ弾が来ないことを願う。 |

右に飯田国際射撃場を分岐 |

直進には「大平宿へ」とある |

狭い道が続く |

左に谷を見下ろして進む。谷の底を流れているであろう川の様子は望めない。川の名前は「茂都計(もつけ)川」というようだ。屈曲した坂道が続く。道幅は非常に狭く、対向車が気になるが、路面はしっかりしたアスファルトだ。ガードレールが不十分だが、ゆっくり走れば何の危険も感じない。

この林道は標柱にもあったように、大平宿(上飯田大平)まで通じ、そこで県道8号・飯田南木曽(なぎそ)線(大平街道)に合流することになっている。飯田峠と大平峠(木曽峠)の間の地点だ。 大平の集落が廃村になった後は、ほとんど住む者もいないようだが、元村人の有志らにより今は宿場の様子が保存されている。これまで大平街道を走った折に、何度か見てきた筈だが、この鳩打林道が分岐していることには全く気づかなかった。今日はこの先に進むことで、この目でその分岐点が確認できる訳である。 |

| ツーリングマップルでは峠にある鳩打トンネルを抜けた先に未舗装区間を残していることになっている。今も残っているか分からないが、少なくとも峠のこちら側はこのままアスファルトだ。それならそれで、はっきりしてていい。ありもしない未舗装林道を期待して、今か今かと待ちわびる必要がない。

道は見通しのきかない林を抜け、谷を見渡す高みへと出る。気にしていた対向車も今のところ一台も来る様子はなく、順調そのものだ。ゆっくり落ち着いて楽しめる峠道である。 |

ふもと方向を振り返る |

峠の東屋を望む |

<峠を望む>

前方に峰が近づき、さてどこらあたりが峠だろうかと気になりだす。どうせトンネルだから峰の鞍部を探しても無駄である。こうしたトンネルのありかは、なかなか予測がつかない。 その内、谷の詰まったあたりの山の中腹に、ひとつの屋根が見えた。東屋らしく、その近くに車も数台停めてあるようだ。その場所はもう直ぐそこである。まさかあそこがトンネルのある場所だろうか。それにしてはあまりにもあっけない。まだまだ峠への登りを楽しみたいのに。 |

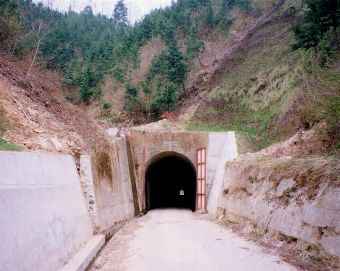

鳩打隧道 |

鳩打隧道の表札 随分崩した字体である |

| <峠に着く>

案の定、その東屋の少し奥に、ぽっかり穴が開いていた。やはり物足りなさを感じない訳にはいかない。でも、なかなか味わいのある峠である。東屋からの眺めもいい。峠のこちら側はほぼ南に面して明るく、谷が開けてすっきりしている。それで救われる。 <鳩打隧道> それにしても、トンネルがちょっと異様である。トンネル上部にある表札の文字が、「鳩打隧道」と書かれているのだろうが、かなり崩した字体で、ほとんどそれとは読めない。いや、異様なのはそんなことではない。トンネルに扉があることだ。観音開きで、その片方がないと思ったら、道端に打ち捨てられていた。 |

峠から飯田市街方向を眺める |

登山道と打ち捨てられたトンネルの扉 森林開発公団の看板に「鳩打峠」の文字有り |

<扉の謎>

扉があるトンネルは他でもどこかで見た覚えがあるが、何だか不気味で仕方ない。その目的は全く知らないが、冬期閉鎖の時に、雪でトンネル内部を埋もれさせない為とか、動物などが中に棲み着かないようにする為だとかだろうか。扉が閉じられた時のトンネル内部を想像するとそら恐ろしい。間違って閉じ込められたりしたら、気も狂わんばかりである。私は暗所恐怖症だから、尚更余計な想像をしてしまう。 <鳩打峠の呼び名> このトンネルのほぼ真上には、本来の鳩打峠があるそうだ。よってトンネルを抜けるこの場所は、正確には鳩打峠とは言えない。ただ、車を使うのが当たり前となった今の世で、古い峠はもうほとんど使われることはない。代わりに人の往来を担うようになったこの車道の峠を、鳩打峠と呼んでも許されることであろう。 |

| トンネルの周辺に「鳩打峠」の文字がどこかにないかと探してみた。あれば、ここが鳩打峠として認知されていることになる。東屋の近くに森林開発公団の看板が立っていた。そこに「本沢峠 造林地」とある。「峠」の文字があったが、この峠とは関係ないようだ。

車道を挟んで東屋の反対側に登山道が細々と始まっている。ここを登れば本来の鳩打峠に出られるのだろう。その登山道の脇にも同じような森林開発公団の看板があるのに気づいた。それには「鳩打峠 造林地」とある。鳩打峠の文字を見つけたことには見つけたが、やはりこの場所を鳩打峠と呼んでいい証拠にはなりそうになかった。 |

東屋近くの森林開発公団の看板 本沢峠とはどこのこと? |

鳩打隧道の大平側 |

正真正銘、鳩打峠と呼べる峠をこの目で見たい気がする。トンネルの上にそびえる峰を見上げると、それ程高くはない。私の体力でも登れそうである。時間が許せる旅なら、東屋の脇にでも車を停め、のんびり歩いてみるのもいいと思う。そんな、ゆったりした旅がしてみたい。

<峠の大平側> 暗く狭い鳩打隧道を大平側に抜ける。坑口付近の様子は飯田側と同じようなものだった。ただし、こちらには扉がちゃんと2つある。 |

|

道はトンネルから未舗装となり、直ぐに開けた所に出る。路面だけでなく、道の周辺や山肌に土が露出した部分が多い。飯田市街側と比べると、やや荒々しい感じを受ける。。側らには何かの粗末な小屋が建つ。入口に掛けられた古ぼけた表札には、「飯田市役所林務課」と大書されていた。 隧道の飯田市街側は、展望のための東屋があったり登山者のものらしい車が停められていたりと、少なからず人の気配が感じられる場所だった。一方こちらは全く殺伐とした雰囲気である。一人ぽつんと荒々しい自然の中に投げ出されたようで、何だか背筋がぞくぞくして、気持ちが引き締まってくる。こういう感触は好きである。険しい峠道を行く時に、しばしば味わうものだ。 |

峠の大平側は荒々しい感じを受ける |

右に支線林道笠松線を分岐 |

<林道の分岐>

林務課の小屋の先で道が分かれる。大平へはほぼ真っ直ぐを下る道。そして右の登りには「林道笠松線」と林道標識があった。車の轍はその笠松林道へも沢山ついていたが、この林道は行止りのようだし、「工事中 立入禁止」の看板も立っていた。 鳩打林道はツーリングマップルの記述通りに未舗装となり、大平へ向けていよいよ楽しいダート走行である。でも、路肩の木柱には「路肩注意」ともあることだし、慎重に車を走らせる。 |

大平方面への道 木柱には「大平宿へ 路肩注意」 |

林道笠松線入口 「工事中 立入禁止」の看板が立つ |

| <大平へのダート>

林道は埃っぽいが、路面の凹凸は少なく走り易い。これで雨でも降ろうものなら、ぬかるんで大変かもしれないが、乾燥していれば比較的締まった路面で、タイヤのグリップもよさそうだ。4WDの必要を感じない。 それに、峠から大平まではほとんど水平移動なのだ。さすがに峠から暫くは僅かに下るが、道の後半はほとんど登りに近い。その間、急坂などは皆無である。 それは、飯田市街からの県道8号が大平峠を越えて木曽に入る前に、一度飯田峠を越えなければいけないように、鳩打峠も木曽に抜ける前哨戦的な峠であるからだ。道の左側を流れる黒川は、峠を下って来た筈なのに、車の進む方向とは逆に流れている。黒川は大平方面から流れ下り、清内路村へと続いているのだ。 |

走り易いダートが続く 「大平宿へ ろかた注意」 |

| <昔の木曽へのルート>

今の車道を使う上では、鳩打峠を越えて大平で県道8号に合流し、その先で大平峠を越えて木曽に入ることになる。しかし、どうやら昔は鳩打峠を使って木曽に通じる別のルートがあったようなのだ。 俳人種田山頭火に関した資料を読むと、山頭火は木曽の妻籠から清内路峠を越えて上清内路に入り、その後鳩打峠を越えて飯田に出たとある。現在の清内路峠を越える国道256号が、阿智村を経由してから飯田市に入るのとは異なったルートである。 昔は鳩打峠から清内路道に、ほぼ黒川沿いに連絡する道があり、それが伊那と木曽を繋ぐひとつのルートとして使われていたようだ。その方が木曽と飯田を結ぶには距離的に近かったからだろう。また大平峠より清内路峠の方が早くから利用されていたことも関係するかもしれない。現在、鳩打隧道から清内路村に抜ける車道は存在しない。 |

林道途中より大平方面を望む |

後で気づいたことだが、国道153号から鳩打峠への分岐点にある看板の中に混じって、古そうな石柱が立っているのが写真に写っている。そこには「清内路ヲ経テ 廣瀬ニ通ズ」とあるのだ。広瀬とは清内路峠を木曽に越えたところの地名である。それからしても、鳩打と清内路は、飯田と木曽を結ぶセットの峠だったらしい。

鳩打林道は山頭火の辿った経路とは逆方向に、黒川の谷を大平へとゆったり遡っていく。周囲は山また山で、大きな自然の懐に抱かれた思いである。 |

| <蓬平>

途中で道路脇に廃屋があった。ちょっと異様な雰囲気である。道を挟んで反対側には粗末な鳥居と山の神を祀る小さな社が木立の中に佇んでいた。廃屋は単なる山小屋か何かの跡だろうか。それにしては神社があったり、小屋の入口に「蓬(よもぎ)平」と書かれた木の札が打ち付けてあったりする。ここにそういう名の集落でもあったのだろうか。 黒川を清内路村に下れば、川沿いに「萩の平」という地名が見られる。またこの上流は大平である。飯田峠を飯田市街に下れば、「ツンボ平」や「鈴ヶ平」の集落が目につく。やはり蓬平という小さな集落があったのではないかと、その廃屋を見ながら想像してしまう。 |

山の神の鳥居 |

廃屋 入口に「蓬平」とある |

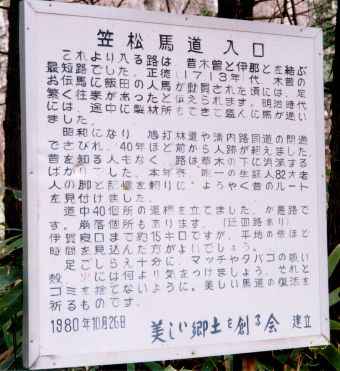

| <笠松馬道>

廃屋を過ぎてまた暫く行くと、「笠松馬道」と書かれた比較的新しい看板が立っていた。何でも木曽と伊那を結ぶ最短路があったそうで、その入口を示す案内看板であった。 こんなところにも歩いてみたい道がまた1つ隠れていた。日本中のこんな古い道を旅して周れたら、さぞかし面白いことだろう。学校の教科書から学ぶ歴史はつまらなかったが、こうした道から体験する歴史には興味をそそられる。たっぷりとした時間が欲しいものだ。 |

笠松馬道の入口 |

笠松馬道の看板 |

昭和になり、鳩打林道や清内路国道の開通でさびれ、40年ほど前から人跡が絶えました。昔を知る人もなく、路は草木の下に消滅するばかりでした。本年春、唯一の生証人82才老人の脚と記憶を頼りに、ようやく昔のルートを見付けました。 道中40個所の道標を立てました。が悪路です。崩壊個所もあります。(迂回路あり)伊賀良口まで約15キロですが、平地の倍ほど時間を見込んだ方がよいでしょう。 足ごしらえ十分に、マッチやタバコの吸い殻、火には何より気をつけましょう。それとゴミを捨てないように。美しい馬道の復活を祈るものです。 1980年10月26日 美しい郷土を創る会 建立 |

| <大平宿に到着>

黒川の谷が詰まり、道の直ぐ横に川面が見られるようになると、間もなく大平宿の端の部分に到着する。右手に諏訪社への歩道を分け、また、左に橋を渡る道を行けば、その先に保存された大平宿がある筈だ。道の側らに立つ「大平宿周辺案内図」の看板がいろいろ参考になる。 その案内図からすると、大平宿は現在の県道8号沿いよりも、この鳩打林道とほぼ並行する道沿いに発達していた。大平宿は飯田峠方向というよりも、ほぼ黒川沿いに鳩峰峠方向に町並みが並んでいるのだ。いろいろ謎が残る。 |

大平集落の端に到着 |

鳩打林道の終点 |

<県道に合流>

大平宿への分岐より鳩打林道は舗装となって、そのままほぼ黒川に平行して進む。沿道には何もない。そしてあっけなく県道に合流した。道の入口には林道標識が立つが、行き先案内などは全くない。地図に掲載されていなければ、単なる行止りの林道と思われても仕方なさそうな様相である。 県道を左に入り暫く行くと、左に大平宿の入口がある。休日などは旧宿場跡を見ようと訪れた客で賑わっている。でも、その観光客の中に、大平宿とも係わりがありそうな鳩打峠(トンネル)を越えて来た者は、ほとんどいないことだろう。 |

| 最初は単に面白そうな林道だからとやって来た鳩打峠であったが、なかなか気になる歴史に係わる事柄も目にして、想像していたのと全く違った印象を受けることとなった。

これが、ただ闇雲に林道を突っ走っていたのでは、誰も通らないうもれたダート道としての記憶しか残らなかっただろう。やっぱり峠道はゆったりのんびり、道草も大いに食って、写真も沢山撮って、あれこれいろいろ考えながら越えるのがいいようである。そして、疑問に残ったことを確かめにまた行きたくなる。鳩打峠の道はそんな峠道であった。 |

| <参考資料>

角川 日本地名大辞典 20 長野県 平成3年9月1日発行 昭文社 ツーリングマップル 関東 1987年3月発行 昭文社 ツーリングマップ 中部 1988年5月発行 昭文社 ツーリングマップル 中部 1997年3月発行 国土地理院 2万5千分の1地形図 <制作 2003

.3.16> <Copyright 蓑上>

|