|

|

| <朝日スーパー林道と名無しの峠>

朝日スーパーラインなどというと、どこかよそよそしい感じがする。10年前(1992年)に初めて通った時も、既にこの名称が沿道の看板に見られたが、やっぱり朝日スーパー林道の方がしっくりいく。峠近くの開通記念碑にも書いてあるように、もっと単純に朝日林道と呼びたいくらいなものだ。いつの間にやら県道に昇格したようだが、今でも未舗装区間を多く残し、実態は林道そのものである。「スーパー」が付くくらいだからその道程は長く、それなりに名の知れた林道である。 この道は山形と新潟にまたがる朝日連峰を南北に走り、よって県境を越えている。すなわちそこに峠があるのだが、全くの名無しである。ここでは勝手に「朝日峠」などと呼ぶことにした。道もあまり峠道らしくなく、峠という観点からすれば朝日林道はさして面白くないかもしれない。しかし、林道としてはほっておけない存在なので、ここにご登場願う次第である。 |

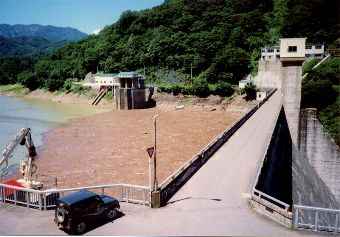

県道から見下ろす三面川 (撮影 1995. 8.17) |

<新潟側から峠に向かう>

今回(2002年8月)は新潟県側から峠を越えることになった。新潟県村上市の方から一級国道7号線を離れ、朝日村内を三面(みおもて)川沿いに県道349号・鶴岡村上線を行く。これが近頃朝日林道が昇格した県道の名前である。これから県境を越えて山形県の朝日村まで、この県道が一筋の道として続いている。考えただけでも長い長い。側らに眺める三面川が心なしか荒々しく見えるのであった。 |

| <三面ダム>

こんな長丁場は途中に幾つかあるポイントを目安にしながら進むといい。まず最初のポイントは三面ダム(昭和28年完成)である。 朝日林道が県道に昇格する以前は、この三面ダムのある岩崩までが県道206号・岩崩村上線で、そこより朝日林道が分岐する格好になっていた。よって今でも道を素直に進んでいくと旧206号でダムに出て行き止りとなる。現在の県道を峠方向に走るには、途中の看板に従って分岐しなければならない。ただし、分岐点からダムまではさほどの距離も無く、ダムまで往復して湖面を眺めてくるものよい。 |

三面ダムより眺める湖面 |

二子島森林公園 三面貯水池に浮かぶ二子島より眺める |

<二子島森林公園>

分岐を過ぎると直ぐに、この峠越え唯一のトンネル・鷲ヶ巣トンネルを抜け、その先暫く行くと左に二子島森林公園の道が下っている。 この公園は三面ダム貯水池の岸辺に、観光地化の目的で昭和58年に造られたもので、湖面に浮かぶ二つの小さな島の一つ(観音島とかいう)に桟橋で渡れるようになっている。この二つの島が公園の名前の由来であるようだ。園内にはキャンプ場やバンガロー、設備の整ったオートキャンプ場などがある。 折しもどこかで野宿と思っていたが、ひとつ奮発してオートキャンプ場に泊まる事にした。1サイト5千円もするが、一つ一つのサイトに水道と電気の設備がある。こんな高級かつ高価なキャンプは初めてである。ところが深夜にロケット花火を打ち上げるバカ者が居て、またしてもキャンプ場が嫌いになった。 キャンプの翌日は未明より強い雨が降りだし、それは朝まで断続的に続いた。この調子では朝日林道が通れないかもしれないと不安に思いながらも、次のポイントを猿田川(さるたがわ)野営場と定め、森林公園を後にした。道路標識には猿田川野営場まで16Kmとある。なかなかの距離だ。 |

| <小国町への道>

道は三面川を右岸に渡り、すると間もなく右に奥三面ダムや山形県の小国(おぐに)町に通じる分岐が現れる。奥三面ダムはつい最近まで建設途中で、その間は小国までの一般車の通り抜けはできなかった。もうダムは完成している筈である。 実は今回、小国との県境を越える三面林道の蕨(わらび)峠を越えるのがひとつの目的であった。10年前に一度越えたきりで、その後はダム工事に阻まれていたのだ。ところが前日、小国に寄ってみると、蕨峠の新潟県側で土砂崩れがあったらしく、三面林道は全面通行止になっていた。敢え無く断念し、ぐるっと日本海側の村上市経由で朝日林道へやって来たという訳である。小国から三面林道、朝日林道と走り繋げれば、これは非常に楽しいコースなのだが。 |

右に小国方面への分岐 新しい看板には「奥三面ダム」の表記がある よく見ると昔の看板が左の草の中に隠れていた |

左の写真と同じ分岐点 (撮影 1992. 9.14) この時はまだ奥三面ダムは完成していなかった |

| <猿田貯水池>

道は暫くこれといった展望がないまま進む。右下の谷間に猿田発電所を眺め、いつしか三面川の支流である猿田川沿いを行く。すると右手前方に展望が開ける。車道より猿田ダム(昭和32年完成)の上流に広がる猿田貯水池が見渡せるのだ。この貯水池は池や湖というより、谷をうずめる広い川といった感じである。この先、この沿道にはこれを上回る景色はあまりないので、暫し車を停めて眺めるとよい。 この付近から道は真北に進路をとり、猿田川に沿って県境の峠へと向かって行く。 |

猿田貯水池を眺める |

猿田貯水池 (撮影 1992. 9.14) |

| 林の中の曲りくねった細かなアップダウンを繰り返して道は進む。視界は広がらない。右手にあるだろう猿田川もほとんど顔を出さない。昨夜の大雨の影響か、路面に土砂が崩れている箇所がいくつかあった。車の通行を阻む程ではないが、この先の峠越えが心配される。今でも時折大きな雨粒が落ちてきているのだ。二子島森林公園を出発してから一台の車とも出会っていない。こんな時に朝日林道を通行するのは常識はずれなのだろうか。とにかく慎重に車を進めることとする。

途中、左に石黒山への登山道を見る。他にはこれといって何も無い。 |

石黒山登山口 (撮影 1995. 8.17) 車は峠とは反対方向を向く |

| <猿田川野営場>

やっと右手に古ぼけたコンクリートの建物が現れる。猿田川野営場の管理棟だ。その周辺の林の中に野営地が広がる。管理棟に隣接して駐車場はあるが、オートキャンプ場ではないのでテントサイトへの車の乗り入れはできない。 今は一台の車も駐車されておらず、人の気配が全くしない。昨夜ここで野営した者は居ないようだ。ここを使用するには届出が必要だが、一応無料のようである。しかし、二子島森林公園のキャンプ場に比べると、何ともみすぼらしい感じがする。昨夜ここで野営してたらさぞかし寂しかっただろうと思う。それに夜中のあの大雨が空恐ろしかったに違いない。それでも、花火に頭にくるよりましか。 |

猿田川野営場の看板と管理棟 |

| ここより先に進むべきか、猿田野川営場の駐車場に車を乗り入れ、車窓から空模様をうかがっていた。雨が続くようでは危険である。しかし、暫くすると空の一角に青空がのぞいた。また、峠方向から一台の車がやって来て通り過ぎていった。雨はまだ時折パラついているが、この分ではもう直ぐやむだろう。峠越えを決行することにした。 |

真新しい舗装路が暫し続く |

昔ながらの走り易い未舗装路となる |

| <やっと未舗装路になる>

猿田野川営場を過ぎてもまだまだアスファルト舗装は続いていた。見るからに新しい舗装路面である。前回朝日林道を通ってからちょうど7年の月日が経っていた。やはり舗装化は進んでいるようだ。 その内やっとアスファルトがプツンと切れて、林道らしい未舗装路となった。朝日林道は以前から走り易い林道だったが、それは今でも変わりない。よく整備されたフラットな砂利ダートである。 未舗装林道が進む周囲は、朝日山地の山また山のロケーションである。 |

山また山の中を行く |

ゴールドパーク鳴海 左に鳴海金山入口 |

<ゴールドパーク鳴海>

暫し未舗装区間の走行を楽しむと、また不意に舗装路に戻る。すると次なるポイントのゴールドパーク鳴海は近い。 この舗装路の周辺は鳴海森林公園となっている。道路からはよく見えないが、案内看板によるとテントサイトなども整備されているようだ。その後直ぐにもゴールドパーク鳴海の入口が左手に出てくる。鳴海金山跡が見学できるようになっている。ただし有料で、勝手に入る訳にはいかない。 今は奥三面ダム湖がある三面などに人が住むようになったのは、三面川や猿田川の砂金を目当てに移り住んだのが最初だそうだ。この付近の山域は昔、金が取れる場所だったのである。 大雨に一時は峠越えを諦めようかとも思っていたくらいなのに、金山入口前には既に、子供を連れた家族の車が何台かやってきていた。入口で料金を徴収する管理人もちゃんと居る。あの心配は何だったのかと思わされた。 |

| <展望所>

鳴海森林公園に続いて「朝日林道竣功記念」の碑が立つ展望所に出る。この先、0.5Kmに県境の峠があるのだが、峠前後にはあまり展望がない。この展望所で一休みするのが一番である。 ここからの眺めは「にいがた景勝100選」に選ばれているようだ。今回は、既に雨は上がったといえども霧が濃く、残念ながらほとんど眺望はなかった。代わりに開通記念碑に並んで立つ眺望図を見ると、展望は南の方に広がるようで、左から桝形山、重蔵山、石黒山、鳴海山、駒ヶ岳などが望めるらしい。ただ、これまでもここを2度訪れていたが、その景色をカメラにおさめていなかった。あまり記憶には無いが、それほど素晴らしい眺めとは思わなかったようである。 朝日山地は日本海から僅か40Kmの距離に、南北60Km、東西30Kmに渡って広がる山域である。日本海から吹き付ける湿った風により、日本有数の豪雪地帯となっている事で知られている。その朝日山地の西側を朝日林道は通っている。 |

「朝日林道竣功記念」と書かれた碑 |

| ところが、この山域にある山の標高はみな同じ程度の粒揃いで、比較的起伏に乏しい地形となっている。それでそこを通した朝日林道は、長いことは長いのだが、これといって特徴がない道なのだ。いつまでも僅かなアップダウンを繰り返す水平移動が続き、峠に向けて本格的に登りだすという事が無い。九十九折もなければ思わず見下ろすような断崖も無いのだ。これでは峠道という意識は誰も持たないだろう。走っていて危険がないが、代わりに高みから見渡す眺望もあまり望めないという訳である。 |

新潟県を示す県境の看板 (撮影 1995. 8.17) (車は新潟県方面に向く) この付近が道の最高所 |

<峠>

展望所から僅かの距離にある峠も、これまたはっきりしない。ゲートがあったり、看板があったりして、ここが新潟・山形の県境であることは分かるが、峠という感じがしないのだ。特に、道の最高所が県境の切り通しではなく、数十m程新潟寄りにあるのが気に入らない。これでは峠に名前がつかないのも無理は無いと思うのであった。 峠のゲートはしっかりした構造のもので、前もって通行止の看板が付けられていた。これを閉めていつでも直ぐに通行止にできるという体勢である。これまでこのゲートに阻まれた事が無いのは幸運である。 ゲート付近で写真を撮ったりしていると、峠の直前より再び始まった未舗装路を、一気に駆け抜ける大型のワゴン車があった。見ると女性が一人運転している。こちらが小さな車でゆっくり慎重に、天候なども気にしながら走っているのとは大違いである。ちょっと心配し過ぎる面もあるのだろうかと思うが、安全第一である。 |

ゲートを新潟県側から見る |

ゲートを山形県側から見る |

| <山形県側に下る>

山形県側は少し峠道らしくなる。峠直下をダートがしっかり下って行く。峠道はこうでなければと思うが、走りは相変わらずのんびりゆっくりである。二子島森林公園を出発してから、既に1時間40分を経過していた。 県道に昇格する前の朝日スーパー林道は、総延長52.1Kmで、その内新潟県側は37.5Kmあるそうだ。山形県側は約15Kmと短い。奥地森林資源の活用や観光開発を目的に、昭和45年着工で昭和58年10月に開通している。但し、豪雪地帯であり冬期通行止は長く、毎年11月中旬から翌年の5月中旬まで、積雪が車の通行を許さない。 |

峠の山形県側を見る |

山形県側の道路情報 (峠方向を見る) |

霧の為ほとんど遠望がない上に距離が短いとあって、直ぐにも峠より流れ下る小さな鰍沢の流れに沿う道となり、あまり見るべきものもないまま、山形県側の朝日村へと下りてきてしまった。途中、峠にあったのと同じようなゲート箇所を抜ける。峠からそこまでの間、未舗装区間が大半であるが、部分的に舗装路もあり、ゲートの手前からは完全舗装路となった。

その後間も無く田んぼが現れ、落ち着いた山里の雰囲気となる。振り返れば物々しい看板が道路脇に立つ。「道路巾狭し」とか「大型車通行禁止」、「夜間通行禁止」、「熊!出没」などである。 |

| <大鳥池への分岐から荒沢ダムへ>

その内人家も現れ、大きな道路標識により大鳥池方面への分岐に出る。そのT字路を左に行くのが本線で、じきに荒沢ダムである。ここまで来れば一安心だ。県道から少し離れているがダムを見物しておきたい。ダムの堰堤を渡って反対側に駐車スペースがあるので、そこで湖面をのんびり眺められる。 荒沢ダムから国道112号に出るまで、尚も県道を走り繋がねばならない。全く長い道だ。県道以外には鱒淵林道に入って八久和ダム経由で月山湖方面へ出る道があるようだ。10年前にこの道を行くと、八久和ダムから先はほとんど廃道になり、結局崖崩れの行止りでどこにも出られなかった。今は月山湖が完成し、道は繋がったろうか。 |

右に大鳥池への道を分ける |

荒沢ダム (撮影 1995. 8.17) |

今回走ってみると、県道に昇格しても基本的に朝日スーパーラインの面白さは変わっていなかった。山の中を延々と伸びる道で新潟県と山形県とを走り繋ぐという醍醐味がある。スーパー林道として、いつまでもこの名を忘れることは出来ない。

ただ、これで上り下りのはっきりした峠道だったら、もっとよかったのにと思う。日本には「スーパー」と名付けられた長い林道が幾つかある。例えば四国の剣山林道や静岡県の天竜林道、関東では御荷鉾林道を思い出す。それらのほとんどが山の稜線に沿った道で、朝日林道のように一つの峠越えで、これだけ長い林道は珍しい。後は急坂のヘアピンカーブの一つや二つ、崩れやすそうな路肩が二、三、ガードレールが欲しくなるような断崖が数箇所あれば、最高に面白い林道であったのに。 |

| <参考資料>

・角川 日本地名大辞典 新潟県、山形県 ・昭文社 ツーリングマップ 東北 1989年5月発行 ・昭文社 ツーリングマップル 東北 1997年3月発行 ・人文社 大きな字の地図 新潟県 2001年4月発行 <制作

2002.12.31>

|