|

| ★峠と旅★ |

|

| 日本のあちこちを旅し、峠もいろいろと越えたので、今後是非にでも行ってみたいと思う峠は、そうそう見つかるものではない。小さな峠道ならいくらでもあるようだが、県境越えの様に道程が長くて、未舗装林道並に険しくて、断崖絶壁を登る山岳道路の様相を呈する面白そうな峠道など、もうそれ程残ってはいない。それでも、地図からこまめに拾えば、少しは興味をそそられる峠がある。この井内峠もそんな峠の一つだった。

愛媛県にある西日本最高峰の山・石鎚山から西に伸びる石鎚山脈を越える峠としては、黒森峠が最も東の奥に位置し、地図でもその屈曲した道筋が目を引くので、何はなくともこの峠は越えたいと思う。そして黒森峠を越えてしまった後に、少し西の方に目を移すと、今度はこの井内峠がある。峠は井内峠隧道というトンネルになってはいるが、道は未舗装林道でなかなか辺ぴそうである。人目につかずひっそり佇む峠といった感じだ。これは峠通(とうげつう)としても越えずにはおけない。 |

| 実はこの井内峠の道は、4年程前に一度通行困難で越えられなかった経験がある。それは1999年12月31日の冬のこと。川内町側から上り始めたが、途中で落石通行止の看板が出てきた。それでも尚、恐る恐るジムニーを進めると、アスファルト路面が完全に凍結していて、スタッドレスタイヤでも目の前の急な坂道を登れそうにない。そこで仕方なく断念したのだった。

こうなっては、尚更気になってしょうがない井内峠である。何が何でも越えずに済ますものか。そしてやっと今年、四国を訪れた折りに、悲願の峠越えを敢行したのだった。 |

| <県道の分岐>

今回は峠の南側に当たる久万町(くまちょう)から井内峠を目指した。峠道となる林道梅ケ谷永子線の入り口までは、直瀬(なおせ)地区を通るコースを選んだ。もっと西の上畑野川方面からのルートもあるようだが、直瀬からだとかなり奧まで県道が通じており、道が分かり易いだろうとの判断もあった。 しかし、その頼みの県道210号・美川川内線は、途中からやたらと狭くなり、これでも県道かと疑いたくなる有様だ。途中県道153号・落合久万線との併用区間が僅かにあり、その先で県道が分かれて行くが、そこに掲げてある道路標識を思わず凝視してしまった。目指す県道210号は左斜めに分かれることになっているが、その方向に目をやると、車がやっと通れるような狭い路地があるだけだ。本当にこっちでいいのだろうか。 |

県道210号(左)と153号(直進)の分岐 どちらも狭い (この分岐には覚えがあった) |

以前の分岐の様子 (撮影 1995. 1. 3) 道路標識は左に「永氏」、直進に「杣野、面河ダム」 |

<昔の写真>

今回この井内峠のページを造る上で、改めて写真をじっくり眺めていると、何となくこの県道分岐に見覚えがあった。確か9年程前、県道153号を久万町から面河村(おもごむら)へとジムニーを走らせたことがある。念のため古いアルバムを調べてみると、同じ分岐を撮った写真が見つかった。それが左の写真である。 実はこの写真の場所がどこだか、これまでずっと謎だったのだ。旅の途中では何でもない場所を写真に撮ることがしばしばあった。名のある観光スポットや名所・旧跡でも何でもないので、後で見るとそれがどこだかさっぱり分からない。そんな迷宮入り写真の一つの正体が、今回やっと判明した。新旧二つの写真を並べてみると、間違いなく同じ場所である。ちょっとした感激を覚える。今はなきジムニーもしっかり写っている。 |

| <写真の謎>

この写真が謎だった理由の一つは、写真に写っている道路標識にある。現在の道路標識には県道番号「210」と「153」、それに直進方向に「笠方(かさがた)」とある。笠方は面河湖近辺の地名だ。ところが以前は県道番号はなく、左方向に「永氏」、直進方向に「杣野(そまの)、面河(おもご)ダム」とあった。問題は永氏という地名を地図で探しても見つからなかったことだ。それでこれまでこの分岐を特定することができなかったという訳である。 永氏ではなく「永子(えいし)」という地名は直瀬地区の中にある。それが井内峠を越える梅ケ谷永子林道の名称にもなっている。以前使っていた古いツーリングマップ(1989年7月発行)には林道名の記述がなく、代わりにどこから調べたのか、「永氏林道」と自分の書き込みがあった。永子は「えいし」と読み、永氏も同じように発音することができる。もしかして永氏と永子は同一の地名を指しているのだろうか。 |

| 県道210号が153号から分岐する右の角に、ふもと温泉「ふもと友愛館 ← 2.0km」という看板が、県道210号の方向を指し示している。それは昔も今も変わらない。このふもと友愛館が、これから峠道を目指す上でいい道しるべになる。

それにしても、昔はこんな狭い道でも何とも思わず、ジムニーを運転していた。辺ぴな道ばかり選んで走っていたので、慣れっこだったようだ。かえって今の方が緊張してしまう。歳のせいもあるのだろうか? |

| 今回は幸いなことに、友人所有の愛媛県の詳しい道路地図を持ってきていた。これはなかなか役に立つ。助手席に座る友人がそれとにらめっこしてナビをする。しかし、友人の地図の見間違いや方向音痴には定評があった。県道分岐も、「これで本当にいいのか?」と、かなり疑り深い私であった。

分岐からは更に県道らしからぬ狭路がくねる。運転手としては緊張が高まる。道の確認をナビに要求した。側らに直瀬郵便局や神社やお寺が現れ、これで間違いはないというナビの返事だった。 |

| <県道終点>

間もなくナビが、何と県道がなくなると言う。どういうことかと思っていると、Y字路が現れた。何の道路標識もないが、左に下る道は、側らを流れる直瀬川に至って、その先は行止りの様子だ。県道はここまでとのこと。分岐の右方向にはふもと温泉の青い看板があった。そちらに進む。 この辺りになると、道は相変わらず狭いが、視界が広がりあまり運転に不安は感じなくなる。ゆっくり余裕を持って車を進められる。 |

県道210号・美川川内線の終点 左の下りは直瀬川で行止りらしい 右の登りが本線 青い「ふもと温泉」の看板の矢印が右を指す |

| <永子集落内の狭い道>

地図によるとこの付近一帯が直瀬地区の永子という集落のようだ。ポツリポツリと人家が点在する。その人家を繋いで集落内を狭い道が幾筋か通っている。勿論道路標識などなく、勝手知ったる地元民しか使わない道だ。他所者はどこをどう走っていいか分からなくなりそうだ。 案の定、またもや分からぬ分岐が現れた。その分岐に立つふもと温泉の案内図が役に立ちそうだが、何だかごちゃごちゃしていて、やっぱり分かり難い。そこで、狭いが左の川に沿った道を選んだ。 |

まともや惑わせる分岐 右が本線だが、左の狭い道を進んだ |

分岐にあるふもと温泉の看板 |

川沿いの狭いコンクリート道 |

わざと狭い道を選んだのは、運転に余裕がでてきたからだ。視界が広く、対向車の有無が前もって分かるので、安心していられる。急に現れたコンクリート舗装の急坂も何のそのである。他車に急かされることがなければ、自分のペースで安全に走ればいい。

元の本線らしい道に合流して一安心と思っていると、前方の恐ろしく急な脇道を一台の車が、地元車にしてはあまりにも不慣れに、おっかなびっくり降りて来た。本線といえども車同士がすれ違えるような幅など全くない。やっとこちらに気が付くと、その車はまたゆっくりゆっくり坂を戻って、道を譲ってくれるのだった。 尚も本線を進むと、件(くだん)のふもと温泉ふもと友愛館への道が、左の林の中へと分かれていった。その先で直瀬川を右岸に渡り、坂道を少し登り詰めると、目的の林道起点に到着した。これから先がお目当ての峠道だが、ここまでの道も十分楽しませてもらった。 |

林道起点 左は町道・房代野線、右は林道・梅ケ谷永子線 道路標識には左:房代野、右:井内峠 川内 |

林道起点 左は林道・梅ケ谷永子線、右が町道・直瀬井内線 林道脇に看板が立つ |

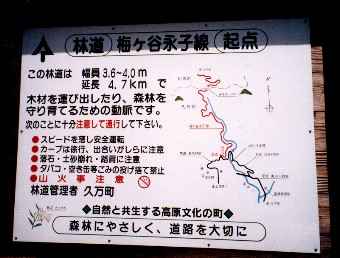

| <久万町側の林道起点>

井内峠を越える道は林道梅ケ谷永子線と言う。起点にはしっかりした林道看板が立つ。「延長4.7km」とあるが、これは久万町側起点から峠までの距離だろう。峠の川内町側を梅ケ谷線、久万町側を永子線と分けて考えれば、永子線が4.7kmということになる。 林道看板には参考になる地図が掲載されている。それによると、上畑野川方面から林道起点まで通じる道を「町道・房代野線(ぼおたいのせん)」といい、我々がほぼ辿ってきた県道210号終点から続く道を「町道・直瀬井内線」というらしい。尚、看板には「川瀬井内線」とあったが、それは誤植と思われる。県道が美川川内線なので、こちらの町道にも「川」の字を誤って付けてしまったのではないかと想像するのであった。 |

久万町側起点に立つ林道看板 |

|

| 3つの道が合流するこの場所は、林の中の薄暗い何とも寂しい所である。林道看板以外に目ぼしい人工物は何もない。山の中へと登る林道は、それこそ未舗装で入り込みたくないような道だが、その他の町道も、舗装されてはいるものの、あまり人通りの多そうな道には思えない。

ところが暫く林道起点に佇んでいると、先ほど急坂を降りて来ようとしていた車が、何とこちらにやって来た。そして林道の前まで進むと、立ち止まって考え込んでしまった。こんな所を通るのは地元の住人くらいなものだろうに、それにしては不審な動きである。何かを探しているのだろうか。一体どうするかと見ていると、さすがに林道には入らず、町道房代野線へと向きを変え、またのろのろと走って行ったのだった。 |

永子林道 (車内から撮ったので、フロントガラスの写り込みあり) |

<永子林道へ>

不審車が立ち去るのを見届けて、こちらは反対方向の険しい永子林道へと車を進める。ハタから見れば、頻繁に車を停めて辺りをうろついたり、林道の写真を撮ったりと、こちらも立派な不審者であった。 永子林道は期待通りの未舗装で、それが嬉しい反面、この先どんな道が待ち受けているかという不安が、いつもながらに湧き起こる。ただ、通行止の看板などはなく、無事に峠が越えられそうな期待はあった。 道は砂利が比較的多く混じった路面で、幅は狭いことは狭いが、全般的に荒れた感じはなく、対向車さえ来なければ、まあまあ走り易いまともな林道であった。 |

| <湧き水>

こんな道、誰も居ないと思ったら、道路脇にセダンが1台停まり、観光客と思しき方たちを見掛ける。水を汲んでいるようだ。わざわざ来るほどの名水が湧き出てるのだろうか。 <滝> 途中、林道脇の沢が、小さいながらも滝となって黒い岩肌を流れ伝っていた。この滝の水は直瀬川の水源の一つとなる。直瀬川は面河川へと流れ下り、更に面河川は高知県に入って仁淀川に注ぎ、遂には太平洋に面した土佐湾に流れ込む。一方、井内峠の北側では、井内川の一滴がその流れを始め、表川、重信川を経て瀬戸内海の伊予灘へと通じている。細々とした峠道ではあるが、その峠は太平洋と瀬戸内海を分かつ、大きな分水嶺となっていることに改めて驚く。 この先、峠を越えた井内町側にもいくつかの滝が、道の直ぐ脇に見られることになる。この林道沿線には滝が多いのが特徴の一つだ。 |

林道脇の滝 |

| <枝道>

永子林道には所々に枝道がある。どれも地図を見る限りにはどこにも抜けられない行止りのようだ。一つ一つ確認した訳ではないが、左に分かれる林道の一つには、「← 町・成鈴山」と手製の看板があった。また右に分かれる道の一つには、「サル口菜畑線(起点)」と林道名が記されていた。 |

道の側らに壊れたかけた小屋 |

<林道の様子>

本線の林道の方は坦々と峠に向かって進む。道の勾配は穏やかで、周囲の地形も険しいものではない。石鎚山脈の特徴として、北側が中央構造線の大断層崖に当たる急斜面であるのに対し、こちらの南側は緩斜面の地形となっている。万が一道を踏み外しても、谷底までまっ逆さまというような危険を感じる所はほとんどない。 その分、あまり楽しくもない。峠道としての醍醐味に欠けるのだ。視界も広がらず、いい眺めが得られない。しかし、谷底を這い回るような暗い道でもなく、適度に川筋から外れた高所を行く。ただ黙々と目の前の未舗装林道を走ることになる。 |

| <峠への期待>

峠の旅は、峠という「点」だけでなく、峠道という「線」、あるいは沿道にある集落や周辺の自然などの「面」についても、関心を向けながら行くのがいい。峠の変遷などのちょっとした歴史をひもとけば、また味わいも増す。峠にこだわった旅をするようになってから、峠にまつわるいろいろなことに目を向けるようになった。そのことで旅の楽しみが深まったように思う。 でも、最近はまた、峠そのものが改めて気になるようになってきた。まだ見ぬ峠に向けて坂道を登って行く最中、どんな峠が待っているのだろうかと、期待でわくわくしてくる。明るく開けた峠や暗い切り通しの峠。その切り通しにもいろいろな形態がある。見事なV字や木立が覆い被さったトンネルの様なのもある。 今回の井内峠は井内峠隧道というトンネルになっているが、トンネルの峠もそれはそれなりにいろいろな個性があり面白いと思えるようになった。とにかく峠をこの目でしっかり見て、周囲の雰囲気を肌で感じ、井内峠がどんな峠かを体感したい。そう思いながらひたすら林道を走る。 |

林道の様子 |

林道の様子 この先、右手に谷が広がる |

| <舗装路>

少なくとも手持ちのツーリングマップル(1997年9月発行)までは、梅ケ谷永子林道のほぼ全線が未舗装の表記になっていた。しかし、やっぱりいつまでもダートのままで残っていてはくれない。トンネルを抜ける前にアスファルト舗装が始まってしまった。右手の谷がやや開けた所で、そこから道がやや下っている地点だ。舗装工事は比較的最近行われたようで、アスファルト路面もそこに引かれた白線も真新しい。 昔使っていた古いツーリングマップには自分で書いた「梅ケ谷林道」、「永氏林道」と林道名の書き込みが残されていて、ここに未舗装林道の峠道があることは、随分前から認識していた筈だった。でも、まだ当時は峠にそれ程こだわりもなく、他に旅をしたいところはいくらでもあって、結局越えずに今まできてしまった。仕方がないことだが、やはり全線未舗装路でないのは残念である。 始まった舗装路は、その後峠のトンネルを抜け、川内町の下までずっと続くことになった。 |

真新しい舗装路面が始まる この先、道はやや下る |

| <峠へ>

アスファルトになって道が少し下り始め、一体どうなっているのかと思っている間に峠に着く。峠道としてはやや変則的に思える。国土地理院の1/2万5千地形図を見ると、舗装路になる手前辺りから旧道が谷筋をそのまま、ほぼ真っ直ぐ峠に向けて通っていたようだ。後に現在の車道を開削した時、峠直下の険しい谷筋を避け、やや西側を迂回するように道が設けられたようである。 |

|

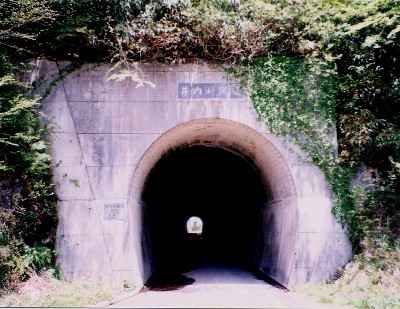

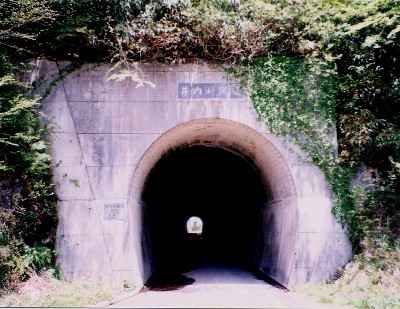

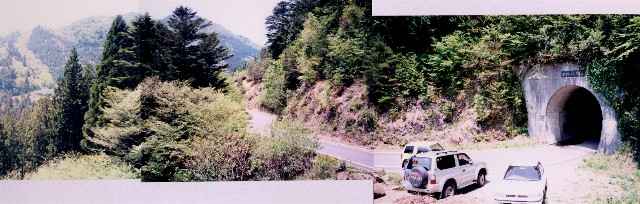

| <峠の久万町側>

到着した井内峠は、井内峠隧道がちょこんと小さな口を開けて待っていた。その前に車2、3台が停められる程度の広場がある。丁度4WD車と普通のセダンタイプの乗用車が停まっていた。周囲は明るく開けているが、眼下に雄大な景色を見下ろすというようなことはない。峠の頂上というより、山の中に突然トンネルがあるという感じだ。 |

井内峠隧道(久万町側) |

トンネルの前(久万町側) |

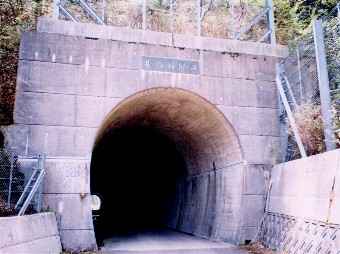

| <井内峠隧道>

井内峠隧道は真っ直ぐで、長さもそれ程長くないので、中を覗くと反対側の出口がはっきり見える。狭いながらもあまり不安にはならずに済む。竣工は1978年(昭和53年)11月とある。林道開削と共に造られたトンネルだ。開通はそれ程古いことではないのに、井内峠「トンネル」ではなく、「隧道」と古い呼称を使っているのが面白い。また、井内隧道ではなく、「峠」の文字を入れて、井内峠隧道としているのもあまり例が少ないように思う。 余談だが、久万町側林道起点に立つ林道看板には、「井内峠隧道」とトンネルの表札にある通りに記載されていたが、後に出てくる川内町側の林道看板には、「井内峠トンネル」とある。「トンネル」なんてカタカナより、「隧道」の方が味があって私は好きである。 |

トンネルの表札(久万町側) |

トンネルの看板(久万町側) |

井内峠隧道(川内町側) |

<峠の川内町側>

隧道を抜けた川内町側は、直ぐには車を停められるようなスペースはなく、やや下った路肩にやっと車を駐車した。久万町側もそうだが、この峠には看板や標識の類がほとんどない。川内町側に出た直ぐ左に、「落石多し 通行注意 川内町」と一つある程度だ。よく見ると、その看板の近くに「井内峠→ 200m」と小さな札が立っていた。そしてその脇から登山道が細々と始まっていた。どうやらこれを行けば、本来の井内峠に登れるようだ。久万町側に停まっていた2台の車の持ち主も、多分この登山道を使って山歩きの最中なのかもしれない。 200mとあるのは、まさか標高差ではないだろう。角川地名大辞典を調べると、峠の標高は1,088mとある。隧道の標高が約1,040mだから標高差は少ない。トンネルの上方を見上げても、峠の頂上はそれ程高いところではなさそうだ。 |

井内峠隧道(川内町側) |

トンネルの前(川内町側) 左側に「落石多し 通行注意」の看板 その脇より峠への登山道が始まっている |

| <峠の変遷>

井内峠は古くから久万の直瀬と松山平野を結ぶ峠道として、物資と人の交流が盛んだったそうだ。明治年間まで直瀬で産出された木炭などが松山平野に搬出された。7貫俵の炭俵4つ(約100kg)を背負った駄馬が、直瀬と川上(重信町)や横河原(川内町)との往復に1日を要したとのこと。一方、松山方面からは鮮魚や雑貨品が久万側にもたらされた。峠を挟んで通婚も盛んに行われたそうだ。 しかし、明治末年頃から久万町側の自動車道が整備され、第二次大戦後には人も物資も久万経由で松山平野へと流れていった。距離は短くとも険しい石鎚山脈を越えることは避けられたのだ。こうして井内峠は寂れていった。昭和53年に林道が開通することとなったが、未整備ということもあり、利用する自動車はほとんどなかった。 近年、その林道の舗装化が始められた様子だ。しかし、そのことで井内と直瀬との交流が再び活発になるようには思えない。しかし、少なくとも登山などの便は良くなるだろう。昔と違う役割を、再びこの峠道が担うことになるといいのだが。 |

| <川内町側の眺め>

久万町側と異なって、川内町側の峠からの眺めはいい。育った樹木にやや視界がさえぎられた感はあるが、遠く松山平野も望めるようだ。もう少し近くに目をやると、枝や葉の間を通して下界の井内集落が望める。 5月初旬という時期にしてはちょっと遅すぎる気がするが、桜らしきピンクの花が峠からの眺めに色を添えて美しい。見ていると、下から吹き上げる風に、花びらが1枚舞い上がり車道まで飛んでくる。そしてひらりとアスファルトに落ちた。偶然かと思ったら、また一枚また一枚と次々に足元までやって来る。路面にはそうして飛んできた花びらが点在していた。楽しい自然現象だった。 |

トンネルの看板(川内町側) |

|

険しい道 カーブのところで根無山林道が分岐 |

<川内町側の道>

案の定、川内町側の道は険しくなった。峠から一気に下り始める。ヘアピンカーブもちゃんとある。視界は広がり眺めは抜群である。これが峠道の醍醐味といったところだ。 左へ林道分岐が一つあった。根無山林道とあったが、入り口はチェーンで通行止である。 |

|

|

| <井内集落の様子>

川内町側の谷間は広々と広がり、その中で一際目を引くのは、井内集落の様子だ。井内集落は井内川に沿った河岸段丘に築かれている。かなり高い標高まで水田が作られ、折りしも水を一杯に張った棚田が見事である。こうした人の営みは凄いものだと感心する。 丁度昼時になったので、井内集落を見下ろせる場所に陣取り、コンロでお湯を沸かしていつものながらの即席麺の食事をする。おかずもほとんどなく、質素なもんだが、こうして景色を眺めての食事は美味しい。 近くに軽トラが1台停まっていたが、食事中に林の中から人が現れて、ばつが悪かった。山から何かを取ってきたらしく、それを積んで走り去っていった。 |

井内集落の水田 |

御来光の滝 |

<滝見物>

途中に「御来光の滝」というのがあった。なかなか大きなものだった。道路の直ぐ脇で、目の前に見られる。 この他にもまだ沿道に滝があったような気がする。 旅先ではこうして滝見物も時々するが、山の中を歩かず車を降りて直ぐに見られる滝は便利でいい。余談だが、最近長野県須坂市にある米子大瀑布というのを見てきた。山道を800mほど歩く。丁度夕暮れで、歩き始めた時にはもう他に誰もいない。滝は2つあり、奧の滝まで見に行ったら、800mどころではなかった。気が付くとあたりは薄暗く、懐中電灯も持って来なかったので、慌てて岐路についた。すると、道を間違えるは、足を滑らせるは、靴は壊れるは、こんな所で遭難するのかと思った。「落ち着け、落ち着け」と声を出して、どうにか無事に駐車場まで帰ってきた。もう、滝見物はこりごりである。 |

| 視界が途切れて林の中に入ったかと思うと、見覚えのある場所に出た。多分、4年前の冬に引き返した地点だ。沢水が車道を横切っている。念のため、写真に撮る。後日、以前撮った写真と見比べると、やっぱり間違いない。

それにしても、遠く離れた四国の地の、こんな所を2度にわたって写真に撮って、一体どうするのかと思う。しかし、本人にとってはいい記念である。写真代をケチるより、旅先ではドンドンシャッターを切ろうと思う。 |

4年前の引き返し地点 |

4年前の引き返し地点 (撮影 1999.12.31) |

| <井内集落内>

ちょっとした林の中を過ぎると、また視界が広がる。井内集落の棚田の中を縫って走る道になる。道幅は狭いがなかなか気分のいい道だ。右手に砂防ダムが何段にも築かれた険しい沢を見上げる。一見のどかな棚田の風景に見えたが、傾斜地の怖さが隣り合っているように感じた。 その内、水田の代わりに人家が多くなり、家々の間を抜けるようになる。 |

棚田の間を行く |

| <林道起点>

集落をかなり下ったところで、ポツンと林道起点の看板が立っている。林道梅ケ谷・永子線(起点)とある。久万町側も「起点」であった。延長8.6kmとあるのは、やはり峠までの距離を指しているのだろう。合計で13.3kmである。 林道看板は周囲を草で覆われ、読み取りにくくなっていた。4年前はきれいなものだった。ところで、梅ケ谷は「うめがたに」と読むのだろうか。この林道名はどこからきたのだろうか。そのような地名を地図で井内集落に探したが見つからない。地図にも載らない谷の名前だろうか。それとも昔、そういう集落があったのだろうか。気になるところである。 |

林道看板が立つ |

4年前の林道看板 (撮影 1999.12.31) |

|

| <林道開通記念碑>

林道看板から更に少し下り、人家が途切れ道が90度右にカーブした角の右側に、立派な「林道開通記念碑」が、木立に囲まれて立っている。しかし、梅ケ谷永子林道の碑ではない。「井内林道」とある。 今は梅ケ谷永子林道の続きは再び県道210号・美川川内線となるが、昔はその県道部分が井内林道と呼ばれたのではないだろうか。松山と徳島を結ぶ四国の大幹線路・国道11号から分岐し、山間の小さな井内集落を結ぶ道。それが井内林道だったのではないかと想像する。石碑には昭和29年度竣工とある。そんなに昔のことではない。それ以前に井内まで車道が通じていなかったのだろうか。 |

井内林道 開通記念碑 |

| <国道へ>

記念碑がある付近の道はいまだ狭く、昔の井内林道の雰囲気を留めているのかも知れない。それも暫く下ると、センターラインのある直線路へと変貌する。車速が上がり、あっという間に距離が進む。何だか名残惜しい気になる。古くは炭俵を乗せた馬を引きながら、遥々直瀬から来た人たちが歩いた道である。険しい井内峠の坂道は終り、目的の川上や横河原までは井内川沿いの平坦地をもう少し行けばよい。今の立派な県道沿いには、そんな情景を想像させる面影は見られない。 松山自動車道の高架をくぐれば、その直ぐ先で国道11号に出る。信号もある立派な交差点だが、県道方向に折れる車は少なく、かえって寂しい分岐であった。 |

県道210号・美川川内線 国道11号方向を向く 快適な2車線路である |

松山自動車道が渡る 峠方向を向く (撮影 1999.12.31) この時は通行止で引き返した |

| これで井内峠については、ある程度気が済んだ。ゆっくり峠道を走ったし、峠の様子もしっかり見てきた。時間があれば本来の峠まで歩いてみたいが、それはなかなか叶わぬことだろう。

ところで、愛媛の県別マップルをよくよく見ていたら、井内峠の更に西に、上林峠というのがある。手元のツーリングマップルでは峠の部分で車道が通じていなかったのだが、県別マップルではトンネルが開通しているではないか。1度は越えてみたいという気持ちが湧き上がる。黒森峠、井内峠と続いて今度は上林峠か。それにしては四国愛媛は遠いのであった。 |

| <参考資料>

昭文社 中国四国 ツーリングマップ 1989年7月発行 昭文社 ツーリングマップル 6 中国四国 1997年9月発行 昭文社 県別マップル道路地図 愛媛県 国土地理院発行 2万5千分の1地形図 角川 地名大辞典 愛媛県 <制作

2004. 8.29 蓑上誠一>

|