|

| ★峠と旅★ |

|

| 碓氷峠の名は世間一般に良く知られている。しかし、人により思い浮かべる峠の顔はさまざまである。

多分、一番多いのは鉄路の碓氷峠ではないだろうか。 旧国鉄・信越本線の横川駅と軽井沢駅の間は、既に廃線となって久しいが、その群馬と長野の県境を越えていた鉄路の険しさは殊に有名である。 急勾配の為にアプト式歯状軌道を用い、トンネル26、橋梁18、標高差552.5mを重たい列車が越えた。 また、横川駅で売られている駅弁「峠の釜飯」なども良く知られた存在だ。私は鉄道マニアではないが、横川駅近くにある「碓氷峠 鉄道文化むら」などは、 休日ともなると今でも多くの鉄道ファンが訪れているのを見かける。 そして、現在の鉄路の碓氷峠の顔と言えば、それは長野新幹線の長い碓氷トンネルとなっている。 碓氷峠のまた別の顔は、旧中山道の峠であろう。 江戸時代に東海道などの五海道(五街道)の一つとして整えられた中山道の中にあり、坂本宿と軽井沢宿の間に位置する碓氷峠は難所の一つであった。 今は旧軽井沢側から峠まで県道が通じているが、峠の坂本宿(松井田町)側に車が通れる道は築かれることなく、旧中山道の峠は旧碓氷峠と呼ばれるようになった。 しかし、車道が通じなかったことが幸し、松井田町側には旧中山道の面影を留める道が、今はハイキングコースとなって残っている。 歴史が好きな者にとっては、これが碓氷峠の顔であろうか。 もう一つの顔は、現在の国道18号・中山道の碓氷峠(新碓氷峠)である。 旧中山道の峠の名を引き継いだ2代目碓氷峠である。私にとってはこれが一番馴染み深い。 但し、峠その物よりは、松井田町側のあのカーブの多さが印象深く、それはこの国道を走った誰しもが同じように感じることだろう。 この碓氷峠は、峠に関心があろうがなかろうが、国道18号を利用する者にはちょっと気なる存在となる。 逆に、この峠や峠道に特別な思い入れがあるという者は少ないのではないだろうか。あくまで実用的な面でしか顧みられない峠道である。 後に造られた国道18号のバイパス路である碓氷バイパスが越えているのは、入山峠(いりやまとうげ)となっている。 碓氷峠とは明らかに違う位置にある峠だが、同じ県境を越えていて、また同じ国道18号でもあり、大きなくくりで碓氷峠と言えなくもない。 こちらの峠には私は全く縁がない。なぜなら有料であったからだ。お金を払うくらいなら、あのウンザリする程のカーブを走った方がいいのであった。 しかし、最近の道路地図を見ると、あの青色(有料を示す)の呪縛から解き放たれているではないか。その内、越えてみようと思う。 |

| さて、鉄道マニアでなく、歴史にも疎く、そしてケチな私にとって、国道18号の碓氷峠だけが唯一繋がりを持つ峠であった。

しかし、この「峠と旅」で碓氷峠を取り上げようとは思わなかった。

碓氷峠を越えたのは、バイクや車で旅を始めた比較的初期の頃で、その時にはまだ峠にそれ程関心があった訳はなく、

やはり私にとっても旅の移動で使う単なる国道としてしか目に映らなかったのだ。

しかし、ただ一つだけ、ずっと気になっていたことがある。 それは、旧碓氷峠の存在だ。国道の碓氷峠の北にポツンとあり、軽井沢市街より県道が細々と峠まで達っするも、そこで車道がぷっつり切れている。 この旧碓氷峠とはどんな所だろう。果たして車で行ってもいいのだろうか。 その県道は地元住人しか使わず、他所者が車でノコノコ出かけても、車を駐車する余裕もない狭い峠で、早々に追い返されてしまうのではないだろうか。 地図を見ながら勝手なことを想像してしまう。情報が溢れる現代だから、それなりに調べれば分かることなのだが、相変わらず13万分の1と縮尺の粗いツーリングマップルを眺めては、 見当外れな妄想を思い描くのだった。 それをやっと今回払拭することができた。 「百聞は一見にしかず」と言うが、実際に訪れ、自分の目で確かめるのがやはり一番である。なかなか味わいのある峠であった。 その旅のついでに、最近は全く越えることがなくなっていた、国道の碓氷峠も写真に収めてきた。それなら旧碓氷峠と一緒に、ここに掲載してもいいのではないかと思った次第である。 |

| <旧軽井沢からのアプローチ>

白糸ハイランドウェイを白糸の滝の方から軽井沢市街方面へと降りて来た。旧三笠ホテルが左手に現れ、別荘なども立ち並び、いつ来てもやっぱり軽井沢は一般庶民の私には縁遠い存在だと思えるのであった。 旅の都合上、まずは旧碓氷峠を目指す。白糸ハイランドウェイから続く道が、旧軽井沢で県道にぶつかる少し手前で、左を指す「旧碓氷峠」の看板があった。どこでその道が分岐するのだろうかとキョロキョロしていたら、信号もない狭い道が左に分岐していた。車一台がやっと通れそうな道で、まさかこれではないだろうと通り過ぎたら、それだった。道は県道133号に出てしまい、県道を左の峠方向に見ると、そこはもう歩行者天国状態であった。旧軽井沢のメインストリートに観光客がわんさか押し寄せていたのだった。ここも私には無縁と思えた。 |

| その県道を左折で入ればいいものを、人の多さに躊躇(ためら)われ、県道を軽井沢市街方向へと進んでしまった。長年旅をしてきているが、市街地走行はいまだに苦手である。どうやって方向修正しようかと、もう、パニック状態だ。しかし、直ぐにあったロータリーで、どうにか車を方向転換することができ、また、白糸ハイランドウェイ方向に戻る。そして、看板のあった細い道に入った。

そこは路地のような狭く寂しい道で、本当にこの道でいいのかと危ぶまれた。しかし、あの若い女性たちでごった返す旧軽井沢のメインストリートを行くよりはましである。現在県道となっているそのメインストリートは、旧中山道の軽井沢宿に当り、今ではカラフルな土産物屋が建ち並ぶ観光名所である。 |

「碓氷峠」と書かれた石碑 |

混雑していた県道を外したのはいいものの、進むに連れていよいよ道が怪しくなってきた。どうなることかと思っていると、見落としそうな小さな標識によって右に曲がらされ、結局、旧軽井沢商店街からの県道に戻された。まあ、人を掻き分けて車を進めるような事態を避けられただけ、ましと言うことか。

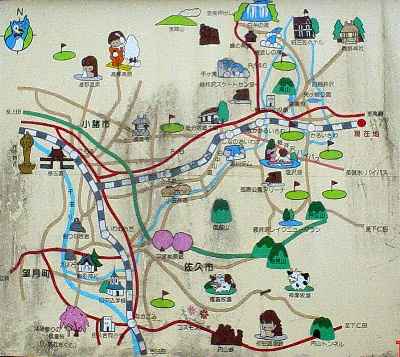

戻った県道は、商店街の喧騒が嘘のように静かな道だった。商店街を抜けて、こちらの方までやって来る観光客は少ないようである。 道の側らに「上信越高原国立公園」の石碑があった。ここはまだ峠でもないのに、石碑には「碓氷峠」と大きく刻まれていた。しかし、これから峠に向かおうという者には嬉しい限りだ。その脇に軽井沢町の「町内観光案内図」が立っていて、そのアップをカメラに収めたいと思ったが、雪が近付くことを阻んでいた。 |

| <峠道は自転車通行禁止>

これからは峠まで、県道の一本道である。もう安心、さあ、登ろうとすると、「通行禁止」の看板が目に入った。やっぱり、いわく付きの峠道かと思ったら、自動車ではなく自転車の通行禁止だった。この直前までにサイクリングロードが併設されていて、これから先、峠方面に自転車は進んでいけないようである。急坂の道で、自転車では危ないからだろうか。 通行禁止の看板の横には、「中部北陸自然歩道」の標識が立っていた。碓氷峠まで3.3Kmとある。車ならた易い距離だが、何事もなければよいが。 |

自転車通行禁止の看板 |

峠への登り |

<峠道>

いよいよ峠への登りが始まる。周辺に人家などはなく、冬枯れの林の中を、細い道が静かに続いている。落ち着いた雰囲気だ。訪れたのが2月中旬で、時期がちょうど良かったのだろうか。夏場などではこの道も通る車が多く、離合に煩わしい思いをするかもしれない。 今はのんびり走っても、誰もやって来そうにない。距離は短いのだから、なるべくゆっくり時間を掛けて、この峠道を堪能したいと思う。 |

| 登るに連れて、沿道の雪が多くなる。しかし、日頃から十分除雪されているらしく、路面は良好に乾いている。空も晴天で、寒々しい感じがないのがいい。梢の間から路面に差し込む光がやわらかく、温かみがあった。

沿道の木々はあまり高くなく、またそれ程密集してもいないので、閉塞感はない。でも、眺望がきく所もなく、淡々と車を進めることになる。 |

沿道に雪が多くなる |

右に道が分かれる 直進方向が峠 |

<町道三度山線の分岐>

長野・群馬の県境を成す稜線も近付いたらしく、行く手の空が開けた。その頃になって、右に分かれる道が一本あった。入り口に「町道三度山線」と看板がある。ツーリングマップル程度の縮尺では、ちょっと分かり難い道だ。 県道をそのまま直進すれば、峠に行き着くことは間違いないが、こういう分岐はじっくり調べるのがいい。分岐の手前の路肩に車を停めて、周囲を十分確認する。 |

| 県道上に詳しい道路標識が立ち、それには次のようにあった。

県道を手前方向:旧軽井沢 県道を直進方向:旧碓氷峠(見晴台) 町道方向:国道18号線・軽井沢駅方面 (町道三度山線経由) 軽井沢駅まで約7.5Km ここは峠町です 今回は長野県の「県別マップル道路地図」を用意して持って来た。それも開いて確認する。それによると、看板に町道三度山線とある道は、県別マップルでは「県道481号・峠町軽井沢線」とあった。最近になって町道から県道に昇格したのだろうか。 その道の行き着く先はと見れば、何と国道18号の碓氷峠であった。峠で国道18号に合流している。これは好都合である。旧碓氷峠は車では越えられないので、群馬県側に出るには国道18号を使うしかない。でも、あの軽井沢に引き返し、喧騒の中を抜けるのは面白くない。しかし、この県道を使えば、市街地を完全にパスすることができる。これはいい。旧碓氷峠からの帰りには、この道を使うことにしよう。 |

分岐に立つ道路標識 |

| 最近、こうした県別マップルなどの分県地図を、幾つかの県について買い揃えるようになった。すると、内容がとっても詳しくて、今回のように非常に重宝する。しかし、分県地図を見慣れると、今までのツーリングマップルなどが、あまりにも大雑把に見えてくる。

バイクで旅をしていた頃は、荷物を減らす為にも、当時まだB6版の大きさだった小さなツーリングマップだけしか持たなかった。それで山の中でも市街地でも、どこでも走った。都会の中心地などは、無数の路地が複雑に入り組み、おまけに一方通行が頻繁に現れ、もうツーリングマップなどは何の役にも立たなかった。それでもどうにかこうにか、予約した安い小さなビジネスホテルを、町の片隅に見つけ出していた。今から思うと、自分のことながら、よくやったものだと感心する。 最近はもう、市街地をうろうろ走り回る気力はなくなった。県別マップルなら、主要な都市の市街地が拡大して掲載されている。そうした詳しい地図を前もって調べ、予約したホテルがどこにあるのか正確に把握する。そして、一方通行も考慮し、ホテルまでの到達経路をキッチリ決めてから、都会の中に踏み込むようにしている。 |

峠集落に入った この付近は開けている |

<集落に入る>

峠道を登り始めてからは、沿道に人家は皆無だったが、頂上付近に達すると小さな集落が現れる。峠の長野県側に形成された、その名も「峠」という集落だ。 峠に集落があるケースはないこともないが、この「峠と旅」で掲載するような比較的険しい峠では、集落など存在しないケースが圧倒的に多い。場合によっては、かつて集落が栄えた時期があったが、現在ではなくったということはままある。しかし、この旧軽井沢峠はさすがに旧中山道の峠である。今でも集落が立派に存在していた。 集落内に入って道は直ぐ左へカーブする。その付近は沿道が開けており、「碓氷山荘」などといった看板も目に付く。また、右手に見晴台への道が分岐している。 |

峠方向を見る |

<峠へ>

碓氷山荘付近を過ぎると、道はまた少し登り、そして峠へと続くなだらかな直線路となる。道沿いにはその両側に僅かな人家が軒を連ねる。 ここがかつての中山道の街道筋そのものであったのだろうか。路面はアスファルト舗装され、側らの家々も近代的な様相になっているが、この道の上を江戸時代の旅人が往来していたのだろうか。往時の様子を今の姿に重ねて思い描いてみたくなる。そんな道だ。 |

| 峠を間近にした沿道からは、周辺を囲む山の姿は見えない。空は広く開け、明るい雰囲気だ。よくある切り通しの峠を抜ける様な、そんな暗い感じは全くない。ましてや両側に家々が並んでは、ここが峠だろうかと疑いたくなるくらいだ。

この碓氷峠が位置する付近の群馬・長野県境では、群馬県側はそれなりの標高差があるが、長野県側は軽井沢市街から比べてもあまり標高差がない。よって長野県側から登って来ると、県境の高い稜線を越えるという様な地形にはなっていない。当然、峠が越えている稜線の鞍部も、なだらかなものになっている。それが碓氷峠の特徴だが、個人的にはあまり峠としての味わいが感じられず、それはちょっと残念だ。 |

軽井沢方向を見る |

「上信国境」の石柱 |

<峠に到着>

碓氷峠は勾配のあまりない路上にあり、そのままだとどこが県境かも判然としないだろう。しかし、道の側らに立つ大きな石の円柱に、古い文字で「上信国境」と書かれている。そこが峠だ。他には県境を示す看板などないが、一番上に掲載した写真でも分かるように、道にはみ出す様に一本の木が立ち、茶店の看板などが並び、なかなかいい雰囲気である。 道を挟んで峠の石柱のちょうど反対側には、熊野皇大神がその鳥居を構えている。神社は群馬・長野の両県にまたがっているのだった。由緒では「日本武尊(やまとたけるのみこと)が東国平定の帰路に碓氷峠にて濃霧にまかれた時、やた烏の道案内によって無事嶺に達する事ができたことにより熊野の大神を祀ったと伝えられる」とある。 |

| 峠集落は、中山道を行く旅人を相手とする茶屋や、峠にある熊野皇大神社の門前町・社家町として形成された。宿場としてまでの機能・規模は持たなかったようだ。

今の峠集落は、この先の峠で車道は行止りとなり、軽井沢市街からもやや離れていて、現代的な住環境としてはやはりあまりいいとは言えない。住民以外には旧跡を訪れたり登山を楽しむ客もやって来るのだろうが、ちょうど今は冬場とあってか、戸外に人影を見掛けることはなかった。峠集落はひっそりと歴史を見守っているかのようである。 |

熊野皇大神社 |

日本の道100選 |

「上信国境」の石柱と熊野皇大神社の鳥居とに挟まれた部分が、現在の旧碓氷峠そのものであることは確かだが、そこが江戸時代からの旧中山道の峠かどうかは、どうも疑問が残る。峠の周囲は比較的平坦地である。改修によって道が付け替えられ、峠の位置も微妙に変わってきた可能性はある。しかし、数10mも離れないこの付近であることには間違いないだろう。

峠の直ぐ近くの路傍に「日本の道100選」の碑がポツンとあった。 日本の道100選 旧中山道 昭和61年8月10日 建設省・「道の日」実行委員会 この碑を信じ、ここが旧中山道であると納得することとする。 |

| 峠の周囲を見渡せば、付近に茶店の駐車場やら、碓氷山荘や神社参拝の為の駐車場があり、車を停めるにはそれ程心配する必要はなかった。小さいながらも公衆トイレもあった。

鉄路の峠では駅弁「峠の釜飯」が有名だが、こちらの峠の名物は「力餅」である。しかし、残念ながら「元祖ちから餅」と看板が出ている茶店は、開いていない様子だった。やはり冬期は訪れる客は少ないらしい。 |

峠の茶屋 |

群馬県側より峠を見る |

神社の鳥居に並んで、「史蹟碓氷峠頂上」と書かれた案内板があった。

海抜1千2百米あって頂上の熊野神社の真中が上州(群馬県)と信州(長野県)との境である。 熊野神社に向い中心に立つと右手は群馬松井田町 左手は長野県軽井沢町となる。 旧軽井沢から上って約2粁当神社の前から上州に入り 約12粁下って坂本につく。この上下が有名な碓氷峠である。この峠は古来日本武尊の伝説で名(???) 万葉人もこの山を越えて歌をのこしている。 (途中判読不可) 明治維新以後碓氷新国道 碓氷トンネル鉄道の開通によってその使命は終わったのである。今は国際観光都市軽井沢の名勝として幾多の旧跡と美しい展望が人々に親まれ喜ばれている。 |

| <峠道の変遷>

この旧碓氷峠は鎌倉期から明治初期まで利用されたそうだ。江戸期には諸大名の参勤交代や一般の旅人で賑わい、峠として一番の繁栄を迎えた。峠の坂本側は尾根伝いに険しい急坂を上下し、和田峠と共に中山道の難所と言われたが、東海道の大井川や天竜川のような「川止め(留め)」の心配がなく、利用する者が少なくなかった。 |

| 一方、現在の国道18号の碓氷峠は、明治15年に長野県が計画した七道開削事業の第一路線がその前身となる。坂本・軽井沢間は明治16年着工、明治17年開通で、これにより群馬・長野の県境を馬車が越えられるようになった。この新碓氷峠は物資や人馬の往来で賑わったが、その一方で旧碓氷峠、すなわち旧中山道の峠道を衰退へと向かわせる結果となった。

新道は明治19年に国道となり、大正期以降は自動車道としての機能も果たすようになった。昭和7年には舗装が完成している。 この間、新道に沿って鉄路も開拓された。明治24年着工、明治26年開通で、群馬県の横川駅と長野県の軽井沢駅の間を碓氷トンネル(26箇所のトンネル郡)が抜け、信越線が両県を結ぶようになる。これもまた、旧碓氷峠の衰退に拍車をかける要因となった。 |

| 第二次大戦後、新道は国道18号として更に改修が進められたが、冬季はしばしば路面凍結の憂き目に遭った。また峠付近一帯の地盤は火山性堆積物によって形成されていた為に崩壊の危険も含んだ。更に、自動車交通の急激な発達に伴い、峠道は交通渋滞が頻繁に起こるようにもなる。急カーブの九十九折りによる事故も多発。

それらを解消する為、碓氷バイパスが建造される運びとなった。昭和41年7月着工、同46年11月併用開始の碓氷バイパスは、碓氷峠の南4、5Kmに位置する入山峠を越えた。旧碓氷峠より更に昔、信濃と上野(こうずけ)を結ぶ道筋は、この入山峠付近にあったということだ。それが巡り巡ってまた入山峠に戻ってきたとは、なかなか面白い。 |

| <群馬県側へ>

この先行止りと知りつつ、旧碓氷峠の群馬県側の行ける所まで車で行ってみようと思う。ちょっと躊躇があるが、これで行かなければ行かなかったで、後で悔やむことにもなりかねない。恐る恐る車で群馬県側に乗り入れることにする。 |

峠の群馬県側を見る |

この先、未舗装となる |

峠を下ると直ぐにも未舗装路となった。道幅も極端に狭い。旧中山道は消え入りそうに林の中に続いていた。

間もなく、分岐が現れた(下の写真)。左の路肩には石碑があり、「鼻曲山」と書かれて登山道が始まっている。そして右には車一台がやっと入れそうな道が分岐していた。周囲の看板をよく見ると、その右へ行く道が旧中山道らしい。またもや少しためらった後、右の道へと進む。 |

直進は林道 |

右に旧中山道が分かれる |

| すると路面は雪で覆われ、直ぐにまた分岐である(下の写真)。直進に車の轍があるが、そこに立つ立札によると、左へ下る道が旧中山道だ。矢印看板が「松井田本宿」と示している。そちらには雪が数10cmに積もり、この時期、人の踏跡さえもない。仮に積雪がなくても、ここから先は車で入り込む道ではなさそうだ。

ここまで来れば、もう十分満足である。車で訪れる旧碓氷峠はこれまでとする。雪の中でやっと車を転回し、来た道を引き返した。 |

分岐を左に旧中山道方向 |

分岐の直進方向 |

見晴台への入口 |

<見晴台へ>

峠を長野県側に戻り、ちょっと寄り道することにした。来る途中、「見晴台」の看板があったのを思い出し、そちらへ車を進めてみる。直ぐに車道は終点で、その先に門があった。それが見晴台への入口らしい。門の手前に車を数台停められるスペースがあったので、そこに車を駐車、歩いて門をくぐった。 路面は凍結し、石が敷かれた坂道なので滑り易い。へっぴり腰で歩く。行き着いた先は広場になっていた。 |

県境を示す看板 |

見晴台全景 県境に沿って石が並ぶ |

| 広場は溶けた雪でぬかるみ、歩きにくいが、折角だからと景色を眺める為に広場の端まで歩いた。残念ながらガスで霞んで遠望はなかったが、それでも旧碓氷峠の道からは景色が広がらなかったので、ここからの眺めは、一服の清涼剤となった。

見晴台の広場には、石碑やら歌碑やら銅像やら、いろいろと立っていた。中でも、石が一列に並んでいるので、何だろうと思ったら、群馬と長野の県境を示すものだった。 ここは戦国時代の 狼煙台(のろしだい)ともいわれている。 眺望のよいところで、 群馬・長野の県境になっている。 大正八年から雄大な展望を 広く世に紹介するために、 近藤友衛門という人が 開いた。 |

見晴台の看板 |

|

この見晴台に立つと関東平野・上毛の三山(妙義・赤城・榛名)や、信州の山々の起伏の彼方に遠く南アルプス・北アルプスの風景を見ることが出来る。 特に妙義を背景にした碓氷と浅間山に抱かれた軽井沢高原の美しさを心ゆくまで楽しむことが出来る。 渓谷美と高原美対比を鮮やかに描き出した自然美に感嘆せずにはいられない。朝焼けの山膚と渓谷の色調の移り変る美しさは、他に見られない。 ここを訪れた外人も皆その美しさに驚嘆しこの台をサンセットポイントと名付けた。まさに東洋第一の景観を誇る。 見晴台は昔、城山といい戦国時代しばしばのろし陣営を設けた古跡である。 大正七年名古屋市 近藤友右エ門氏は、この山頂を開き山麓に向かって遊覧歩道と各種観光施設を多額の費用を負担して独力で完備しこの山頂と施設を、軽井沢町に寄付したものです。 その後、町が施設の維持、管理、整備を行っているものです。 |

|

県道481号・峠町軽井沢線を進む |

<新碓氷峠へ>

旧碓氷峠では人影を見かけなかったが、この見晴台にはポツリポツリと観光客がやって来た。中には登山姿の数名のグループもあった。 見晴台から戻って来ると、急にトイレに行きたくなった。外を歩いて冷えたのだろう。峠に公衆トイレがあったのを思い出し、また車で峠に行って用を済ませた。 峠集落から少し下った分岐より、予てからの目論見であった県道481号に入り、一路国道18号の碓氷峠を目指す。 |

| 県道481号は雪の路面も現れる、寂しい道だった。概ね県境の軽井沢側直下を、県境に平行して南へと水平移動して行く。

途中、幾つか分岐が出てくるが、どれも一般者進入禁止である。個人所有の別荘への入口なのだ。どうやらこの道の沿線一帯は別荘地らしい。今は閑散としているが、夏ともなると都会のお金持ちが避暑に訪れる土地らしい。我々には通過する以外に縁のない場所なのだった。 見晴台で見かけた数名の登山姿を追い越した。歩いて軽井沢駅まで行くのだろうか。 |

雪の路面に |

| 時間は午後の2時半をまわり、気が付くと昼食を食べ損なっていた。コンロでお湯を沸かせば、即席やレトルトの食品はいくらでもある。しかし、この道端ではそれも面倒だ。僅かな菓子類があったので、路肩に車を停め、それを食べて昼食代わりとする。わびしいもんだが、これで一応片がつく。それに今夜は国民宿舎に宿を取っていた。夕食に期待なのである。 |

|

峠より県道方向を見る |

<新碓氷峠>

県道の右下に2車線路が見えてきた。国道18号である。長野新幹線の碓氷峠トンネル出口も見える。すると間もなく県道は国道18号の碓氷峠に出た。 こちらの峠は車やバイクに乗る者にはお馴染みである。だが、旧碓氷峠に比べれば何の味わいもない。ただただ車が通り過ぎるだけの殺伐とした峠だ。 私が最初にここを訪れた時も、何のためらいもなく通り過ぎた筈だ。少なくとも峠の様子には全く記憶がない。当時は長い距離を移動することばかりに夢中で、あまり立ち寄ることもせず、峠にも関心がない旅をしていた。そんな私の目には、碓氷峠は移動する為の単なる詰まらない国道としか写らなかったのだろう。 |

| しかし、今回こうしてじっくり碓氷峠を見られたのはよかった。後に峠に関心を持つようになってから、この碓氷峠がどんな峠だったか気になり始めていたのだ。越えた経験があることは間違いないのだが、どんな峠だか全く知らないのでは、峠愛好家として恥ずかしいことである。

峠から軽井沢町側を眺めると、町並みは直ぐそこに広がって見える。峠の長野県側は高低差があまりないことをうかがわせている。 一方、峠の松井田町側は、県境を越える峠道らしく、下界へと豪快に降下していく。碓氷峠そのものはあまり注目されることがないが、峠の群馬県側の九十九折りは有名である。カーブ番号がついていて、その数は184にもなる。峠の群馬県側に「C=184」と書かれた看板が立つ。 |

峠より軽井沢町方向を見る |

峠から松井田町側を見る |

松井田町側より峠を見る 左にC=184の看板 |

|

| 峠には県境を示す看板やら、閉じられることがあるのかゲートの設備も設けられている。道の側らには古ぼけた長野県観光案内図や年代を感じさせる修路碑などが立つ。でも、わざわざここに車を停めて峠を訪れる者は見受けられない。どの車もスピードを落とすことなく通り過ぎて行く。

交通量は思ったより少ない。かつてここで渋滞が起こる程だった時期があったとは、想像できない閑散さだ。車は碓氷バイパスへと流れていったのだろうか。つい最近まで碓氷バイパスは有料だったが、最近の道路地図を見ると、青色から赤色の線に変わり、無料になったらしいのだ。184ものカーブを曲がるより、碓氷バイパスの方が楽なのだろう。私はまだ通ったことがないが、無料になったとあらば、機会をみて入山峠も越えてみようと思う。 |

碓氷峠修路碑 |

群馬県側より峠方向を望む |

<群馬県側に下る>

碓氷峠の群馬県側の九十九折りは聞きしに勝る。道が快適な2車線路だけあって、スピードも出る。体は大きく右に左にと、絶え間なく揺らされる。すると、気分が悪くなってきた。乗り物酔いにかかったようである。特にこうしたカーブが続く峠道で酔うことを、私は「峠酔い」と呼んでいる。峠好きとしては、この「峠酔い」になり易いという体質は致命的なのであった。 バイクや車に乗り始めた頃は、碓氷峠の九十九折りなども一気に走り切って、何でもなかった。それが、最近は歳のせいか、自分で運転していてもこの「峠酔い」にかかってしまうことがある。ましてや今回は友人に運転を任せ、自分は助手席でただただ揺られるだけであった。そして時折カメラを構えた。それが尚更悪かった。 |

| 最初は何だか具合が悪いなと思っていただけだが、その内明らかな体調の異変を自覚した。しまった「峠酔い」か。そして、何度もカーブを曲がっていると、もうたまらなくなって車を停めてもらうことにした。

そこはC=69のカーブで、近くに旧信越線の鉄橋が見えた。道路脇に「碓氷峠鉄道施設」と銘打った看板が立っていて、それは碓氷第六橋梁なのだそうだ。国道18号の沿線には、こうした旧信越線の遺構が時折見られ、その一部は国指定重要文化財にもなっている。鉄道の碓氷峠に関心がある者には、お馴染みの物なのだろう。 車を降りて暫く外の冷気を吸うと、気分も少し落ち着いた。また、友人にハンドルを任せ、残りのカーブに挑むことにする。 |

碓氷第六橋梁 C=69のカーブにある |

碓氷第三橋梁を通り過ぎる |

車窓からはあまり遠望もきかず、ましてや「峠酔い」に悩まされては、楽しい峠行きとはいかない。いつ果てるともないカーブの多さに、ウンザリするばかりである。

暫くすると、また一段と大きな鉄橋が目に入った。碓氷第三橋梁・通称めがね橋だ。煉瓦造りの三連アーチが見事である。鉄道マニアではない私でも、同じ碓氷峠とあっては、ちょっと立ち寄りたいと思わせる代物だ。しかし、鉄道にも峠にもトンと関心がない友人は、平然と通り過ぎて行くのであった。やや心残りである。 第三橋梁を過ぎると、程なく峠道のカーブは尽き、国道18号は坂本宿を通る平坦な直線路へと続いていく。これで峠酔いも収拾へと向かった。 |

| 坂本宿に入る手前には、国道18号から旧碓氷峠への旧中山道が分岐し、往時を偲ぶ街道跡が山の中に残っているそうだ。また、坂本宿には関所跡などもあり、旧中山道を堪能するには、車を降りてじっくり歩かないといけない。車で行ける所まで行った今回の峠の旅ではあったが、ちょっと中途半端な気もする碓氷峠であった。 |

| <参考資料>

昭文社 関東 ツーリングマップ 1989年1月発行 昭文社 ツーリングマップル 3 関東 1997年3月発行 昭文社 県別マップル道路地図 長野県 2004年4月発行 国土地理院発行 2万5千分の1地形 角川 地名大辞典 長野県、群馬県 <走行日:2004.

2.14 制作:2005. 6.13 蓑上誠一>

|