|

| ホームページ★峠と旅★ |

|

|

|

|

|

| この峠に名前があることを今回はじめて知った。過去に2回、峠を越えているが、現地では名前の掲示を見たことがない。この峠道は、本名津川林道と呼ぶが、比較的新しく開削された林道で、古いツーリングマップ(昭文社 東北 1989年5月発行)などには、峠の前後にまだ車道が描かれていない。こうした新しく造られた峠には、名前が付けられない場合が多いので、ここも名無しの峠だとばかり思っていた。

ところが、たまたま「本名津川林道」でインターネット検索をしてみたところ、幾つかのホームページに「塩ノ倉峠」と出ているではないか。国土地理院の地形図など幾つかの地図を少し調べてみたが、地図上に峠名が記されているものは見付からなかった。しかし、塩ノ倉峠という呼び名が存在することは間違いないようなのだ。 名前がない峠では、この「峠と旅」の峠リスト(あいうえお順)に掲載し難い。そこで、適当な仮称を付けようかと思っていた矢先のことだった。峠の南方の近くに「貉ヶ森山」(むじながもりやま)と呼ぶ山があるので「貉ヶ森峠」でどうだろうかとか、林道名を取って「本名津川峠」が良いだろうとか、勝手なことを考えていたが、とんだ過ちを犯すところだった。 尚、「塩ノ倉峠」の別称として、「日尊の倉峠」と言うのもあるそうだ。「日尊の倉」(ひそのくら、日尊ノ倉、日尊倉)とは、峠の北方にある山の名前だ。峠は前述の貉ヶ森山」と日尊の倉山との間の鞍部にある。わたしの峠の命名法も、あながち的を外してはいないのであった。 |

| 峠の名前は知らなくとも、この峠越えの林道については、比較的早くから知っていた。まだ道が描かれていない道路地図に、マジックインクで「室谷線」とか「本名津川線」などと書き込みをし、早く越えたいものだと思っていた。

1997年3月発行のツーリングマップル(昭文社 2 東北)には、「本名津川林道 ダート35km。東北有数の峰越林道」と謳われるようになった。長い未舗装林道の上に、尚且つ、福島県と新潟県の県境を越える峠道とあっては、触手が伸びない訳がない。 ところで、最初「本名津」とはどこの川だろうかと思っていたら、「本名」(ほんな)は福島県金山町(かねやままち)側にある地名(大字)であった。しかし、峠の反対側は新潟県上川村(かみかわむら)室谷(むろや)で、「津川」の文字が見えない。よくよく探すと、上川村の北側で津川町が接していた。これが「津川」ということらしい。ただ、今では上川村も津川町も、同じ「阿賀町」となってしまったようだ。 林道名については「本名室谷線」という呼び名もあるようだ。元々は「本名・津川」であったものが、後に「本名・室谷」に改められたようだ。林道が直接にはつながっていない津川町の名前を使うより、旧上川町側の地名・室谷を使った方が、林道名としてはシックリいく。以下では便宜上、本名室谷線と記述することにする。 |

| 林道名を誤解していたり、峠の名前が分からなかったりしたが、とにかく一度は走ってみたい、念願の峠道であった。その峠をやっと越えることができたのは、つい最近のことだと思ったら、調べてみると2002年8月のことで、もう9年近く経っている。二度目に越えたのは2007年10月で、その時からも既に4年近くが過ぎ去った。光陰矢のごとし。歳を取る筈である。早くこのホームページに掲載しておかないと、峠や峠道のことをみんな忘れてしまいそうだ。さっさと書かなくては。 |

| 以下では、二度目(2007.10.18)に新潟県側から福島県側に越えた時の写真を辿りながら、それに時折一度目(2002. 8.12)に福島県側から新潟県側に越えた時の写真を交えて掲載する。 |

|

|

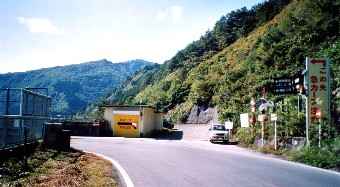

三郷の交差点 (撮影 2002. 8.12) 以前、県道227号が国道49号に出ていた所 前方に国道49号が通る |

新潟県旧津川町を東西に横断する国道49号から、旧上川村室谷に通じる県道227号・室谷津川線が分岐する。以前は「三郷」(みさと)と呼ばれる交差点から、細々とその県道が分岐していた筈だが、二度目に来た時は、何やら様子がおかしい。国道49号を東に向けて走って来たら、やたらと立派な道が分岐している。道路標識からして室谷に通じる県道に間違いないようだが、常浪川(とこなみがわ)の支流・音無川を高い橋で渡って行く。思わず車を停めて確認する。目的の県道であることは間違いないようだが、随分の変わりようだ。こんな所にも時の移ろいを感ぜずにはいられない。

林道本名室谷線に入るには、まずこの県道を終点の室谷まで行く。国道49号をそのまま、鳥井峠を越えて行けば、容易に福島県に入れるものを、わざわざ未舗装林道で山奥の県境を越えようというのだから、全く酔狂な話である。 |

現在の県道分岐 (撮影 2007.10.18) 国道方向を見る |

県道上を室谷方向に見る (撮影 2007.10.18) 立派な道になった 前方の橋で音無川を渡る |

集落内を行く (撮影 2007.10.18) 前方左に県道354号が分岐 |

立派な道は、間もなく昔からの県道を右から合わせ、立派ではなくなった。旧津川町から旧上川村へと入る。静かな集落内を縫うように道は進む。道路地図を見る限り、この県道を進んだ先、目的の塩ノ倉峠を除けば、旧上川村の村域から他へ抜ける車道が存在しない。勿論、福島県側にも、同じ新潟県側の他町村へも。旧上川村は北の国道49号方面へ、鯉のぼりの口のように僅かに口を開くだけで、後の胴体は閉ざされている格好だ。よって、大動脈の国道49号に比べれば、村内を通る県道の交通量は無きに等しい。全く落ち着いて車を走らせることができる。

行く手の左方向に分岐を示す道路標識が現れた(左の写真)。県道354号だ。それが向かう先は「中山」とある。直進方向には、「室谷、豊川」とある。県道354号の先を地図で調べても、福島との県境近くで行き止まりとなっていた。 |

| 国道の分岐から県道終点の室谷まで、約15kmの道程だが、その中間くらいに御神楽温泉(みかぐらおんせん)への分岐がある(右の写真)。宿泊施設があるのか、ちょっと気になる温泉だが、行ったことはない。

県境の近くに御神楽ヶ岳(御神楽山、みかくらがたけ、1,386m)と呼ぶ山がある。これが温泉名の由来だと思う。この付近では最も高そうな山で、登山者にはそれなりに知られているようだ。 |

左に御神楽温泉への分岐 (撮影 2007.10.18) |

| 人家が少なくなってから、かえって道が良くなった。二車線のセンターラインもある道だ。そこの上を高架橋が渡っていた。こんな所に何の道だろうかと、この時は分からなかった。後で詳しい地図を調べると、御神楽温泉の方から来ているようだった。

その高架橋を過ぎた直後、これでもかと言う程、狭い道になる。いよいよ来たかと思っても、そうではない。まだまだ本番の険しい道が出てきた訳ではない。 |

高架橋が架かっている (撮影 2007.10.18) |

その先、道が極端に狭くなる (撮影 2007.10.18) |

また良い道となる (撮影 2007.10.18) |

この付近は道の改修が進んでいて、昔ながらの狭い道がところどころ僅かに残っているだけだ。また直ぐ広い道となった。

この地域は遺跡が多い。中でも小瀬ヶ沢洞窟遺跡というのが有名のようで、ちょうどこの付近にある。県道を少し離れた山の中にあるようで、車道からは直接窺うことはできない。県道終点にも室谷洞窟というのがあるが、こちらは道路の直ぐ脇にあり、簡単に見学できる。 |

|

|

| 更に進むと、道は一段と立派になる。ちょっと前まで道のすぐ左手に阿賀野川の支流・常浪川(とこなみがわ)が流れていたのに、それが下の方に遠ざかっていった。

一段と大きな橋を渡る。新大谷沢橋だ。かなりの高さがある。橋の上から眺めると、旧道らしき道筋がはるか下の林の中を蛇行していた。 |

新大谷沢橋を渡る (撮影 2007.10.18) |

新大谷沢橋から先の様子 (撮影 2007.10.18) 前方にトンネルが見える 前の看板には「室谷区内全域 入山禁止」とある |

この付近は、さっきまでのちょっとした県道の改修などとは訳が違う。大きな橋やトンネルで、谷を渡り山を抜け、天空を大規模な道路が一直線に貫いているという雰囲気だ。

どうやらダム建設の予定があるらしい。常浪川を堰き止める常浪ダムが計画されているようだ。ダム工事の前段階として、県道を高いい位置に造り替えているのだと思う。 走り易いのは有り難いが、やや拍子抜けである。高い橋の上から暫く景色を眺めていても、一台の車も通らない。何だか殺風景な感じである。ここにダムができると、この景色も一変するのだろうか。 |

| 実は、最初に福島県側から塩ノ倉峠を越えて室谷に入って来た時、地図にない新しい道があったが、地図に従って旧道を進んだのだった。常浪川沿いの狭く暗い道を暫く行くと、遥か上空に新しい車道が通じているではないか。一体あれは何なんだと思いながら、くねくね曲がる道を走ったのだった。 |

新大谷沢橋の上から下を眺める (撮影 2007.10.18) 最初に峠を越えてきた時、この道を走った |

|

|

室谷の集落に入る (撮影 2007.10.18) |

立派な道をそのまま進むと、室谷の集落の只中に入って行く。道の周辺に洒落た一戸建てが建ち並び、ちょっとした新興住宅街の雰囲気だ。新しい道路の建設に伴い、周辺が区画整理されたようだ。中にはダム建設に伴に、移転されてきた家もあるのかもしれない。庭木の手入れなどもされていて、都会風である。

こういった所では、よそ者として肩身が狭く感じる。これから峠道を越えようというのだが、峠だけでなく、そもそも旅が目的なので、こうした集落もいろいろ見ておきたい。車を停めて集落内を少し見学したいところなのだが、人の目が気になってしょうがないのだ。わざわざ険しい峠道を越えに来る者など、そう滅多に居るものじゃないから、何をしに来たのかと不審がられるに決まっている。ましてやカメラなど構えようものなら、警察に通報されかねないのであった。今しも、一軒の人家から住人が一人出てきた。ここらでは見掛けぬ一台の車に、不審そうな視線を向ける。心残りではあるが車を停めることなく、室谷の集落を通り過ぎるのであった。 |

| 人家の間を抜けると、その先で田畑が広がった。この近辺では最も広い平坦地である。前方に山並みが覗く。この新しい立派な県道もそろそろ終焉である。 |

室谷の集落を抜けた先 (撮影 2007.10.18) |

|

|

県道終点 (撮影 2007.10.18) 室谷集落方向に見る 右方向に旧県道が分かれている |

県道は広いまま、林の手前でストンと終わる。ここから前方の林の中を狭い林道が続いている。最初にここを訪れた時は、林道終点までずっと未舗装で、県道との境からアスファルト舗装が始まっていた。2回目には道幅は狭いままで、林道方向にも舗装が伸びていた。

最初にこの林道を走り続けてこの地に辿り着いた時は、さすがにホッとした。総延長約39kmの林道で、そのほとんどがまだ未舗装のままだった。天候もあまり良くなく、その上ある問題を抱えていた。同乗する妻が、林道に入る前からトイレに行きたがっていたのだ。目の前にセンターラインもある立派な舗装路が始まっていて、車のハンドルを握る妻は、迷うことなくそちらに進もうとする。それをわたしは押し止め、おもむろに地図を眺めた。 |

| 手持ちのツーリングマップルには、その道が描かれていないのだ。本来の県道は、常浪川の左岸にぴったり沿って蛇行しながら進んでいる筈である。しかし、目の前のうさん臭い舗装路は、田畑の中を真っ直ぐ突っ切っているではないか。

これは罠だ。わたしの判断に不審な目を向けながらも、地図が読めない方向音痴を自認する妻は、わたしが指し示す右への狭い道へと車を進めた。そして暫くの後、上空に立派な道を見上げて唖然とする二人だった。林の中を蛇行する狭い道を走りながら、妻はもう暫くトイレを我慢する羽目となった。 |

林道から県道方向を見る (撮影 2002. 8.12) 車が向くのが新しい県道だが、 この時は結局そちらには進まなかった |

県道から林道方向を見る (撮影 2002. 8.12) アスファルトが尽きて未舗装路となる 左手の黄色い看板は林道の警告看板 |

林道終点の標識 (撮影 2007.10.18) |

新しい県道の終わりには、小さな看板に「県道境界」とあるが、もっと大きな矢印看板ででも、県道方向をはっきり示してくれたら間違わなかったものを。

一方、林道方向にはいろいろな標識、看板などが立ち並ぶ。まず肝心な林道標識には次のようにある。 会越街道 林道本名室谷線 終点 延長38,979m ここでは林道名は「本名・室谷線」になっている。林道標識は比較的新しい感じがする。その少し手前に古そうな黄色い警告看板があるが、そこでは単に「室谷線」と謳っている。 |

| 「注意 クマ出没 上川村」とか「通行注意 阿賀町」といった看板が建ち並ぶ。上川村と書かれた物は古く、阿賀町と書かれた物は新しいと考えてよいのだろう。

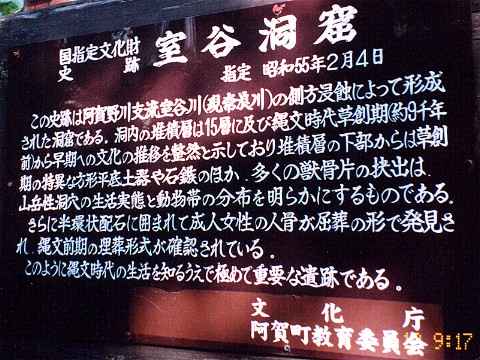

この場所で特に注目されるのは、室谷洞窟である。最初に来た時は、いろいろ急がなければいけない事情があったり、雨が降って洞窟周辺の草木が濡れていたりで、洞窟の中をじっくり見ていなかった。看板によると成人女性の人骨も発見されたとのこと。洞窟は道路脇の直ぐそこの崖に、ポッカリ口を開けているので、雨さえ降ってなければ、中を覗くのは造作もない。但し、発掘された品々がそこに展示されている訳ではない。中を覗くと奥行きもそれ程ない、空っぽの小さな穴ぐらだ。素人には見ても何も分からないのであった。 室谷洞窟の少し手前を右手に入ると、林の中にかやぶき屋根の家がぽつんと一軒、建っている。「伝統的家屋 かやぶきの里」という看板が立つ。古民家を保存し、その周辺をちょっとした公園のように整備してあるようだった。 |

左手に「クマ出没」と「通行注意」の看板 (撮影 2007.10.18) 右手の看板脇に室谷洞窟がある |

室谷洞窟(左奥)とその看板 (撮影 2002. 8.12) 看板には「上川村教育委員会」とある |

洞窟の中 (撮影 2007.10.18) |

|

|

|

|

舗装された林道 (撮影 2007.10.18) |

ちょっと古そうな林道本名津川線の情報板(上の写真)には、新潟県上川村側は22km、福島県金山町側は18.2kmとある。合計で40.2kmだ。前掲の林道本名室谷線の林道標識の38,979mとは値が異なるが、改修されて距離が短くなったのかもしれない。どちらにしろ、とても長い林道には違いない。その林道へと突き進む。

左手に常浪川の上流部、室谷川が直ぐそこに流れる。アスファルト舗装が林道の奥の方まで伸びてきていた。この時も峠のこちら側で工事が進行中らしく、アスファルト化は進む一方だった。何でも今では峠の阿賀町側は全線舗装となったらしい。 |

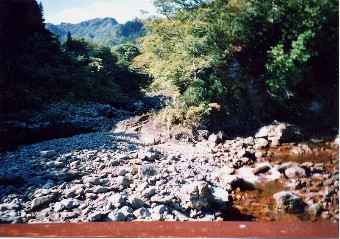

| 県道から分かれて4km程も行くと、室谷川の右岸に渡る。橋から上流方向に河原を眺めると、右方向から合流してくる沢(倉谷沢)の流れは、鉄錆の様に赤茶けていた。この付近の川の様相は厳しいものがある。増水時に流れ下ってきたであろう、大小の岩がそこらじゅうにゴロゴロ転がっている。一人でやって来たりすると、さすがに少し怖さを覚える眺めだ。 |

室谷川を渡る橋の上より (撮影 2007.10.18) |

舗装が途切れる (撮影 2007.10.18) |

右岸に渡った道は、尚も室谷川に沿って遡る。2回目に来た時は、この途中から未舗装が始まった。川の様相と同じく、道も険しさを増す。狭い谷に沿って暗い道が続く。 |

| 未舗装路になって間もなく、道路上に砂利がこんもりと盛られているではないか。穴埋めの補修工事か舗装の為の工事が行われているようだ。林道入口には工事看板がなかったので、安易に林道に入り込んだが、これはまずいことになった。

暫く様子を窺っていると、工事の若い男性が奥の方から歩いてやって来て、道具で砂利の山を崩し始めた。ある程度崩すと、車を通してくれた。しかし、その先では砂利を積んだトラックが、道のところどころに同じ様な砂利の山を築きながら、奥へ奥へと進んで行くではないか。その後、若いお兄ちゃんに何度か活躍してもらわねばならなかった。 |

前方の道路上に砂利が積まれている (撮影 2007.10.18) |

|

|

| 間もなく沢筋を外れ、道はグングン登りだす。ふと見ると、山々の景色が広がった。最初に訪れた時は、天候が悪くて見晴らしが利かなかった。こんなに良い眺めだとは思わなかった。晴天の秋空に清々しい雰囲気が溢れていた。 |

かなり高度を上げてきた (撮影 2007.10.18) |

|

|

保存林の看板が立つ (撮影 2007.10.18) |

道は既に上の方まで舗装区間が部分的にだが進出してきていた。ただ、道幅は以前と変わらず細いままが多い。

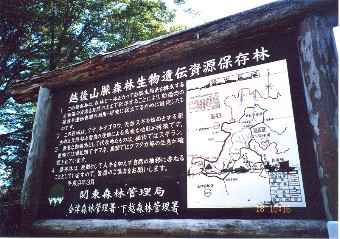

「越後山脈森林生物遺伝資源保存林」という、ややお硬い名称の看板が立つ(左の写真)。ちょっとしたゲート箇所のようにも見える。看板の内容よりも、そこに描かれている地図が参考になる。こちらの林道名は「本名津川線」であった。 この林道沿線に立つこうした看板を調べても、峠名は一度も出てこなかった。よって、ずっと名無しの峠だと思ってきた。今回、塩ノ倉峠という名前が知れて、本当に良かったと思う。名前によって峠のイメージも少し違ってくるように思える。 |

保存林の看板 (撮影 2007.10.18) |

看板の地図 (撮影 2007.10.18) やや傷みがある (画像をクリックすると、拡大画像がご覧頂けます) |

|

|

以前の険しい道の様子 (撮影 2002. 8.12) |

以前は、崖崩れの跡の様な険しい箇所があった。道路脇の斜面は地肌が露出し、路面には落石がゴロゴロしていた。険しい地形に築かれた道であった。

それも2回目に来た時は、法面工事が進んで、路面もコンクリート舗装に変わっていた。急なヘアピンカーブで改修された崖をよじ登っていく。折しも運悪く、そこに重機が動いていた。工事の邪魔にならないよう、暫し車を止め、眺めでも堪能する。 その後、峠まではもう暫く荒れた未舗装林道が続いた。それは今はどのように変わっているだろうか。 |

改修後の様子 (撮影 2007.10.18) |

峠は近い (撮影 2007.10.18) |

| それまでほぼ一本調子に登って来た道が、峠直前では若干下っていたように思う。峠の標高は1,130mだが、国土地理院の地形図を見ると、新潟県側で最高1,160mを越える箇所を通過しているようだ。

右手には新潟県と福島県との県境を成す稜線の頂上がもう直ぐそこに迫ってきている。その稜線にほぼ沿って道が進む。右手の林が途切れたと思うと、道は右にカーブして峠の頂上に到着する。 |

|

|

|

峠から新潟県方向を見る (撮影 2007.10.18) |

峠は広々としている。会越街道開通記念碑や林道標識や、例の保存林の看板などが、峠の広場の周辺に建ち並ぶ。

峠からこれまで登って来た新潟県側を見ると、やや樹木がうるさくて、遠望が利かない。途中からの景色の方が良かった。 |

| 峠の福島県側には広い景色が広がる。峠から福島県側に続く道は、また若干登っているようだ。下の方を見下ろすと、林の中を未舗装の道がくねっているのが見える。 |

峠から福島県方向を見る (撮影 2007.10.18) 道は若干登っている |

|

|

| 最初に訪れた時は、天候に恵まれず、峠は霧の中であった。ポッカリ白いベールに包まれた静かな空間がそこに待っていた。車を降りて周囲を見渡しても、何の景色も得られない。我々以外に人っこ一人居ない、人里から遠く隔絶された世界だ。そこまでの道程もなかなか険しい未舗装路で、やっと峠にたどり着いたかという安堵感はあったが、肌に触れるその湿った静寂の空気は、何かしら恐ろしげでもあった。この先、どんな道が待っているかも知れず、何か急き立てられるように峠を後にしたのだった。 |

霧の峠 (撮影 2002. 8.12) 新潟県方向に見る |

霧の峠 (撮影 2002. 8.12) 福島県方向に見る |

|

|

會越街道開通記念碑 (撮影 2007.10.18) |

峠の広場の一等地には立派な開通記念碑が建っている。その表には「會越街道 開通記念碑」とある。また、記念碑の裏には下記の様に記されている。

昭和57年10月 峰越林道本名津川線開設促進期成同盟会 福島県 金山町 新潟県 上川村 新潟県 津川町 「期成」とは、最近はあまり見掛けない言葉だが、「何かを実現することを目指す」という意味だそうだ。「成すことを期す」ということらしい。 この開通記念碑に記された日付が、そのまま林道開通の日とすれば、約30年前に初めてここを車道が越えたことになる。林道名は、今は本名室谷線と呼ばれているようだが、元々は本名津川線だったことが分かる。金山町と上川村以外にも津川町が名を連ねている。 |

| 記念碑の表に林道開通記念碑とは書かず、「會越街道」と銘打っていることからも、會津(会津)地方と越後地方をつなぐという大きな意味を持って開削された道なのだと想像する。ただ、今は改められた林道名のごとく、金山町の本名と旧上川村の室谷をつなぐ寂しい林道のままである。「會越街道」という程、利用されているようには思えないのであった。

その道がここにきて俄かに舗装化され始めた。常浪川のダム建設計画とも関係するのだろうか。「會越街道」に代って「ふるさと林道」と言う愛称のような呼び方も試みられている。開通から約30年の月日が経った今、この峠道は新たな用途を模索し始めた様な気がする。 |

| 道を挟んで開通記念碑の反対側には、峰越連絡林道本名津川線の標識がある。

本名まで 18.5キロメートル

|

林道標識 (撮影 2007.10.18) |

| 峠は古来、物資の交易路だったが、その物資の中でも塩は重要な物品の一つであった。人が生命を維持する上で塩は欠かせない。当然、この塩ノ倉峠と呼ばれた古い峠も、塩が運ばれた時期があったに違いない。日本海に面する越後で取れた塩を、塩を産することができない山奥の会津地方に運び入れたのだろう。その「塩」にちなんだ命名と考えるのは、単純過ぎるだろうか。

一方、峠の別称を「日尊の倉峠」と言うそうだが、「ひそ」と「しお」はやや似たような発音にも思える。「日尊」や「塩」は単なる当て字の可能性もあり、交易物資の塩とは直接関係ないかもしれない。 ただ言えるのは、塩ノ倉峠と言う名前が林道開通以前の峠の存在を匂わせてくれることだ。機械力で開削した峠道より前に、人力で切り開いた峠道があった。そこを人々が通って利用した歴史がある。そうした歴史を感じられるかどうかで、峠の印象は全く違ってくる。 林道標識に向かって左脇に、小さな社が建つ。飲物のビンや缶が供えられていた。その石の社は古そうに見えるが、残念ながらいつの時代の物か見極めるだけの知恵を持ち合わせていない。これが林道開通以前の物だったらと思う。そうすれば、峠の名前の由来もこの社が知っていることだろう。 |

小さな石の社 (撮影 2007.10.18) |

| 峠の周辺を暫く散策していると、新潟県側から軽トラックが2台やって来た。車を降りた二人の男性が何やら立ち話をして、また新潟県側に戻って行った。

最初にこの峠を訪れた時は、やや天候が悪いこともあってか、途中で誰一人にも会わなかった。ただただ寂しい峠道に思えたが、こうして林業に携わる方達が現在も利用している峠道でもあった。 |

|

|

福島県側の途中の道 (撮影 2007.10.18) また少し登る |

峠を福島県金山町側に下る。下ると言っても、道は峠からまた少し登っている。新潟県側ほどではないにしろ、明らかに道はゆったりした登坂だ。峠の前後が峠より標高が高いのは、やっぱり頂けない。

その後も金山町側では、途中で若干のアップダウンがある。最初に金山町側から登って来た時は、天候が悪くてあまり遠望が利かず、峠の場所が定かでなかった。途中で道が下りだし、ここが峠だろうかと、まんまと錯覚させられた。 道はまず、霧来沢(きりぎさわ)の支流・大石田沢へと下って行く。その沢沿いになるまでの道筋が複雑である。方向感が定まらず、迷走しているかの様だ。しかも大半が未舗装で、道は険しい林道の様相を呈する。 最初に訪れた時は、峠道のどの辺りを走行しているのか、さっぱり検討が付かなかった。ハンドルを妻に任せ、わたしが地図とにらめっこするが、分からないものは分からない。トリップメーターが示す走行距離で林道起点からの距離を計算すればよいとか、高度計で高度を測定し、地図に描かれている等高線より現在位置を割り出そうとか、いろいろ考えるが、実際に車を運転しながらその様な作業は容易なことではない。結局、ただただフロントガラス越しに前方の砂利道を睨んだまま、辛抱の林道走行である。 |

| 少し高度を下げると、峠より北の方に伸びる新潟・福島県境を成す峰々が樹林の間から望められる。霧来沢の本流の渓谷を挟んで、対岸にいろいろな山容の山が現れる。

中でもドンとどっしりした山容が一際目を引く。写真ではその感じが出ないが、肉眼では目の前に立ちはだかり、圧倒する程である。ただ、この付近の登山に詳しくないので山の名前は分からない。頂上付近は比較的なだらかで、本名御神楽だろうかと思ったりする。 |

県境付近の峰々 (撮影 2007.10.18) 尖った山容の山 |

県境付近の峰々 (撮影 2007.10.18) どっしりした山容の山 一際高いので、本名御神楽だろうか |

| 新潟県側に比べ、舗装箇所は少ないと言えども、僅かにアスファルトが打たれている区間がある。ただ、全面的な舗装化を目指している様には見えない。

妻が同乗する時、こうした林道走行では妻に運転を任せるようにしている。方向音痴で周囲の地形が読み取れず、道路地図上での現在地も直ぐに分からなくなる妻に、ナビゲーションを任せてはおけない。それと、わたしがカメラの使用権を握っていたいのが主な理由だ。これから林道走行が始まるという時、妻に話して運転を代わってもらう。妻は渋々運転を引き受ける。 連れ合いの趣味の巻き添えを食って、妻は女だてらに林道走行の経験が豊富だ。一般の女性の中で、これほど林道を走っている人はそう多くはないだろう。累計の林道走行距離は相当なものになっている。しかも、未舗装でかなり荒れた道も走っている。時には草木を掻き分けながら進む様な廃道寸前の林道もあった。 林道走行時の妻の運転は取分け慎重なので、その点はさほど心配は要らない。ただ、その分、車の速度はこちらがイライラする程ゆっくりである。総延長約40kmの本名室谷林道も、その大半を妻が運転した。いつ果てるとも分からない目の前の砂利道を睨みながら、わたしはやや閉口気味であった。 |

福島県側にも僅かに舗装区間がある (撮影 2007.10.18) |

未舗装路の様子 (撮影 2007.10.18) |

未舗装路の様子 (撮影 2002. 8.12) |

|

|

| 本流の霧来沢沿いまで降りて来ると、そこに分岐がある。分岐を峠方向に見ると、Y字の左が峠方向、右が御神楽岳方向である。その分岐に立つ看板には次の様にある。

← 8Km 幻の滝群 ← 峰越林道 新潟県へ 御神楽岳 7.4Km ↑ 御神楽岳方向の道には林道標柱が立っていて、「起点 林道三条線」とある。御神楽岳への登山道となっているようだ。 峠からこの分岐までで、福島県側の道程の半分強だが、峠からここまでが特に道が険しい。峠から下って来たなら、ここまで来れば一安心と言ったところだ。一方、これから峠に登ろうと言うなら、これからが峠道の本番と覚悟した方が良い。 |

分岐 (撮影 2007.10.18) 左が峰越林道、右が林道三条線 |

分岐 (撮影 2002. 8.12) 左の写真と同じ場所 この時は峰越林道方向に通行止の看板があった |

林道三条線の分岐以降 (撮影 2007.10.18) |

分岐を過ぎると霧来沢の左岸に沿って下る。ほぼ一直線の道だ。まだまだ未舗装路は続くものの、地形は安定し、走っていてもそう不安感がない。谷の底部を沢沿いに続く道だが、比較的開けていて閉塞感も少ない。

林道名に「三条」とあったが、これはかつてこの霧来沢中流にあった集落の名である。道路地図にも、三条林道の分岐点と霧来沢が只見川に注ぐ地点の中間ぐらいに、「三条」の文字や集落記号が見受けられる。しかし現在は、林道を走っていてもその沿線に集落を見掛けることはない。文献によると小学校の分校もあったそうで、なかなか大きな集落だったようだが、今では余程注意していないと、その三条集落の跡は素通りしてしまう。 |

|

|

霧来沢に架かる霧来沢橋 (撮影 2002. 8.12) |

霧来沢は本名ダムによって堰き止められた広い只見川に注ぐ。車道から下を覗くと、只見川への出口で霧来沢に架かる霧来沢橋が只見川の左岸へと渡っている。吊橋のようで、車が通れる橋かどうかは分からない。通れるものなら一度通ってみたいと思う。静岡県の井川湖に架かる井川大橋を思い出す。そこは車一台がやっと通れる吊橋で、スリル満点だ。

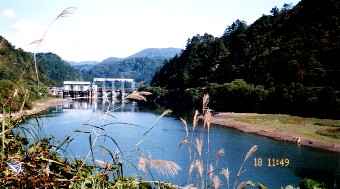

霧来沢橋が渡る先には、湯倉温泉がある。対岸を走る国道からは湯倉橋が架かっている。妻が同行していた時、トイレを探して湯倉橋を渡った。工事用の仮設トイレの様な物はあったが、用を済ますことができずに、そのまま林道へと突入することとなったのだった。 林道は只見川の左岸に沿って下流方向に暫く進む。右手に湖の様な只見川を望む。前方に本名ダムが見えてくる。 |

只見川を下流方向に見る (撮影 2007.10.18) 奥に本名ダムが見える |

只見川を上流方向に見る (撮影 2007.10.18) |

本名ダム (撮影 2007.10.18) |

峠方向に林道を見る (撮影 2007.10.18) ここは休憩場所にも適している |

|

|

| 長い林道は砂利道のまま本名ダムの袂で国道252号に接続する。国道は只見川の右岸から本名ダムの堰堤を渡って左岸へと、クランクのように通っている。その左岸側のカーブから林道が始まっている。国道上を堰堤を渡って来て、国道が右に曲がるところを左折すると、途端に砂利道で、一帯はのどかな雰囲気である。ここからはまだ険しい林道の様子など、全く窺えない。砂利道の道幅は広く、大きな只見川も眺められ、車を停めてちょっと休憩するにも手頃な場所となっている。 |

国道との合流点 (撮影 2007.10.18) 前方を国道252号が横切る |

国道上より林道方向を見る (撮影 2007.10.18) 国道は左に曲がって堰堤をわたる |

国道は本名ダムの堰堤を通る (撮影 2002. 8.12) 左手が上流方向 渡った先で左に入ると林道だ |

| 林道入口に立つ看板には下記の様にある。

林道方向:御神楽岳 16Km 幻の滝 16Km 国道を堰堤方向:横田・只見 国道を只見川の下流方向:川口・若松 沼沢湖 13Km 林道はもっぱら御神楽岳への登山道として登場してきている。 また、先程から「幻の滝」なるものが気になっているが、これについてな何も分からず、その名の通り、幻のままである。 |

林道入口に立つ看板 (撮影 2007.10.18) |

林道起点の標柱 (撮影 2002. 8.12) 会越街道 林道本名室谷線 起点 延長 38,979m |

この時は通行止の看板があった (撮影 2002. 8.12) |

| 余談だが、只見川沿いの国道を少し上流に側に遡ったJR会津塩沢駅の近くに、河井継乃助(かわいつぐのすけ、つぎのすけ)の記念館がある。この人物は「峠」に無関係ではない。作家司馬遼太郎の小説「峠」の主人公なのだ。

随分前のこと、この河井と言う人物が何者なのか、そもそも、この「峠」と言う小説が時代劇小説であるという認識もないまま、ただただ題名の「峠」に惹かれて読んだことがある。河井は幕末の時代、越後の長岡藩を率いて官軍と戦い、最後はこの塩沢の地で終焉を迎えた。小説の題名は「峠」でも、何か特定の峠に関して詳しく語ってはいない。強いて言えば、重症を負った身で越後長岡から会津に向けて逃れる時、河井が越えたのが八十里越である。題名の「峠」とは、この八十里越を指しているのかもしれない。 それはともかく、この小説「峠」は憎っくき仇なのであった。インターネット上のGoogleなどの検索サイトを使って「峠」を検索してみると、昔はこのホームページ「峠と旅」が先頭に出てきた。それがいつの間にやらWikipediaに先を越され、今は司馬遼太郎の小説「峠」が幅を利かしている。「峠と旅」は順位を下げるばかりだ。しかも小説「峠」は直接「峠」を扱っていないではないか。掲載する峠の数や詳しさなら、こっちは負けてはいない。 とは言っても、細々続けている個人のホームページ。大作家や大組織にはやっぱりかなわないのであった。 ただ、小説「峠」のお陰で、これまで歴史嫌いだったわたしが歴史に興味を持つようになった。司馬遼太郎以外にもいろいろな歴史小説を読むようになった。NHKの大河ドラマも欠かさず見ている。また、歴史に関わらず司馬遼太郎の作品は何かしら読んでいる。一冊が読み終わると、また次の本を古本屋で買ってくる。今はベッドの枕元に「街道を行く①」が読み掛けで置かれている。 |

| まだほとんど未舗装だった時期に、本名室谷林道を走れたのは良かった。それも2度訪れて2度ともこれだけ長い林道を通行止に遭わず走りきることができたのは正に幸運だ。ただ、トイレを我慢し、しかも終始ハンドルを握らせられた妻には、もう行きたいとは思わないかもしれない塩ノ倉峠であった。 |

| <走行日>

・2002. 8.12 本名から室谷へ峠越え(キャミ、妻と) ・2007.10.18 室谷から本名へ峠越え(キャミ、単独) <参考資料> ・昭文社 東北 ツーリングマップ 1989年5月発行 ・昭文社 ツーリングマップル 2 東北 1997年3月発行 ・人文社 福島県 広域道路地図 1996年7月発行 ・人文社 大きな字の地図 新潟県 2001年4月発行 ・エスコート WideMap 関東甲信越 (1991年頃の発行) ・角川 地名大辞典 新潟県、福島県 ・国土地理院 地図閲覧サービス 2万5千分1地形図 貉ヶ森山(新潟) ・その他(インターネットでの検索など) <制作

2011. 5.10><Copyright 蓑上誠一>

|