|

| ホームページ★峠と旅★ |

|

|

|

|

|

| 奇異な感じを受ける峠名である。ここの峠には石碑が立ち、大きく峠名が記されているが、ちょっと見ただけでは「三国峠」と勘違いする。しかし、よくよく見ると「二国峠」(石碑の表記は「二國峠」)であった。

ここは岩手県の太平洋側にそびえる北上山地が、その南の端で尽き果てようとする地で、南北に連なる700m前後の峰が、西の旧室根村と東の宮城県気仙沼市とを隔てている。この場合の「二国」とは、岩手県の旧国名・陸中(りくちゅう)と、宮城県の旧国名・陸前(りくぜん)となる。 |

| 三国峠と呼ばれる峠は多いが、一方、二国峠と言うのはこれまで聞いたことがない。「二国」を「にくに」と読むかどうかも定かでなく、これでは三国峠と勘違いされても仕方がなさそうな名前だ。

三国峠なら、例えば埼玉・長野県境の三国峠、新潟・群馬県境の三国峠、北海道では上川・十勝支庁境の三国峠、などなどがある。これらの三国とは、それぞれ埼玉県(武蔵国)と群馬県(上野国)と長野県(信濃国)、群馬県と新潟県(越後国)と長野県、上川支庁と網走支庁と十勝支庁を指す。 三国峠と言っても、上記の例からも分るように、厳密に三つの国の接点を越える峠ということはほとんどないようだ。三国が接する地点は大抵高い山であり、わざわざそこを峠道が越える必要はない。三国峠とは、三国が接する地域の近くを越える峠、ぐらいな意味合いだと解釈している。大抵は山深い地であり、よって三国峠には面白い峠が多い。 三国峠も厳密には二国峠だが、そもそも峠は二つの地域を隔てる峰上に位置し、その二つの地域を繋ぐ道が峠道である。二つの国の境にある峠だからと二国峠と名付けていては、現在の県境を越える峠道はほとんど全て二国峠となってしまう。これでは意味がない。そんなところから、奇異な感じを受けたのだった。 |

| ただ、いいこともある。名無しの峠では、このページの表題さえ書けなくなってしまう。今のところ、道路地図や地形図上でこの峠名を記載したものを見ない。峠にあった石碑だけが唯一、ここは「二国峠」だと主張している。どんな名前だろうと、峠名が付いていれば、それがその峠の一つの顔となる。ここに掲載しようと思ったのも、名前があったればこそだ。「二国峠」も何度か口にしていれば、その内慣れることだろう。また、ちょっとした奇異さが、逆に魅力となるかもしれない。 |

|

|

前方に大森山を望む (撮影 2006. 5. 3) 黒地田峠からの下り途中より |

あれは一人で東北地方を7日間ほどさまよった旅のある日のことである。岩手県藤沢町から県道218号の黒地田峠を越え、東隣の室根村(むろねむら)へと向かった。すると、黒地田峠には「一関市」と出ていた。一関市は藤沢町の西側にあり、私の背後に位置する筈だ。それがこれから下ろうとする東側も一関市とは奇異な感じである。藤沢町の北にある川崎村や千厩町(せんまやちょう)を取り込み、東に回り込んで室根村までもが一関市になったようだ(現在は藤沢町も一関市の一部らしい)。

黒地田峠を旧室根村側に少し下って来ると、前方の谷を挟んだ向こうに一条の峰が連なり、丁度真正面に一際大きな山がそびえていた。岩手・宮城の県境に位置する大森山(760m)だ。山裾からは車道が大森山の左手の鞍部へと登って行くのが見渡せる。あの県境の峰を越えられたら、それはさぞかし楽しいことだろうと思わされた。 しかし、手持ちのツーリングマップル(2 東北 1997年3月発行 昭文社)には、その峰を越えているかもしれない道は、全く記載されていない。これは一か八か、行ってみるしかない。うまくすれば県境越えの峠に出会える可能性がある。 |

| 黒地田峠を下って来ると主要地方道18号・本吉室根線に突き当たる(下の写真)。ここは旧室根村津谷川(つやがわ)字竹野下である。北の有切峠に源を発する津谷川が当地内を南流し、宮城県本吉町(現気仙沼市)を経て小泉湾で太平洋に注いでいる。津谷川地区は東と西から山地が迫った峡谷地であるが、津谷川沿いに主要地方道18号が走り、太平洋岸を走る国道45号にまで通じている。開けた沿岸地域とは県境の峰に隔てられた山間の地と言えども、交通の便は良い。随分前にこの主要地方道18号を北から南へと走り抜けたことがあるが、あまりにも快適で、逆に何の印象も持たなかった。 |

県道218号から主要地方道18号へ (撮影 2006. 5. 3) 前方に道路看板 左のはす向かいに道が続く |

道路看板の拡大図 (撮影 2006. 5. 3) 左は室根町矢越(やごし)を経て国道284号へ 右は宮城県の旧本吉町へ |

| 主要地方道18号を左に出ると直ぐに右への道があり、その何の標識もない狭い道に入る。周囲には桜の木がちらほらと立ち、穏やかな5月の日差しに淡いピンクの花を咲かせている。正面に大森山が見え、進む方向に間違はいない。ここからは手持ちのツーリングマップルは役に立たず、自分の目と感が頼りである。

まだ山裾の穏やかな斜面をゆったり登っていた道は、途中から北へと向きを変え、山腹を横断し始めた。右手に大森山がある。 |

地図にない道に入る (撮影 2006. 5. 3) 前方に大森山が見える |

|

|

浮野方面からの道に突き当たる (撮影 2006. 5. 3) ここを右へ |

どうなることかと思っていたら、T字で道に突き当たった。当然ながらここを右へと入る。これでまた正面が大森山だ。

後で調べると、この道は主要地方道18号沿いの津谷川字浮野(うきの)から始まっていた道で、二国峠を越える峠道の本線とも言うべき存在だった。竹野下から始まっていた道は、その道に途中で合流している、脇道的な存在であった。 |

| 峠への本線に入り、間もなく道はやや山がちとなる。林に囲まれることも多く、道の勾配も幾分増したようだ。

主要地方道から分かれて数Kmほど来たろうか、右に細い道が分岐する箇所を通過する(下の写真)。その分岐点に辛うじて僅かな看板がある。道の左手に立つ看板には「大森山」とある。右手には「気仙沼方面」とある。この道が大森山への登山道であることを確信すると共に、宮城県の気仙沼市へも抜けられそうな予感である。県境越えができそうだ。 |

やや山がちとなる (撮影 2006. 5. 3) |

右手に分岐がある地点 (撮影 2006. 5. 3) 道の左手に「大森山」の看板 |

右手に分岐ある地点 (撮影 2006. 5. 3) 道の左手に「気仙沼方面」の看板 |

大森山の看板 (撮影 2006. 5. 3) |

気仙沼方面の看板 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

最奥の人家 (撮影 2006. 5. 3) |

前方に一軒の大きな人家が見えてきた。ここまでの沿道にはあまり人家を見なかったので、一際目立つ存在だ。そこがどうやら岩手県側での最奥の人家であるようだった。 |

| その人家を過ぎると、その直ぐ先で道はアスファルト路面を失った。乾いた土と砂利の道が続いている。ただ、車の轍もしっかり付いていて、頻繁に利用されていそうな未舗装路である。まだ県境の峰まで数Kmを残し、この未舗装路がうまく峠を越えていることを願う。久しぶりにダート走行が楽しめそうだいう期待と、崖崩れなどで道が寸断されていなければよいがという不安と、半々である。

良く引き締まった砂利道が峠の峰へと向かって進む。大きな屈曲もなく、一途に峠を目指している。 |

未舗装となる (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

|

十字路に出る (撮影 2006. 5. 3) 前方の道が峠へ |

未舗装が始まって1Kmほどで同じような道と交差する。そこには看板が充実していて、道を間違えることはない。その十字路をそのまま直進する道には、「大森山 徳仙丈 方面」とある。徳仙丈山(711m)は県境を越えた気仙沼市側にある山だ。よって十字路を直進すれば良い。

大森山とか徳仙丈とかの他に、看板にはいろいろな地名が書かれている。十字路を左へは「釘子」、右には「中之合」(倉?)とか。あまりにもローカルな地名なので、手持ちのツーリングマップルはおろか、後日県別マップルを調べても載っていない。 |

十字路より峠方向の道を見る (撮影 2006. 5. 3) 左手脇に看板 |

十字路に立つ看板 (撮影 2006. 5. 3) 大森山 徳仙丈 方面 釘子 中之合(倉?) |

浮野方向から来た道にある看板 (撮影 2006. 5. 3) |

左の写真の看板 (撮影 2006. 5. 3) ←倉之? 釘子・小松→ 「小松」については、室根町矢越にバス停「小松」が見える |

| また、今来た道の方にも木製の古い看板が立ち、倉之?とか釘子、小松などの文字が見える(上の写真)。未舗装林道に立つ看板だから、ローカルなのは当たり前だろうが、この地名では地元の住人しか参考にならない。

十字路のこれから進む道の左手に、林道標柱が立っていた(右の写真)。「林道 大森浮野線」とある。「大森」とは大森山のことだろうか。浮野は室根町津谷川内の字名である。大森浮野林道の起点がこの十字路かどうかは分らないが、これで峠を越える道の名前ははっきりした。林道標識の木柱には延長五〇〇Mともある。どの部分の距離だかは不明。ただ、峠まではまだ1Km以上を残す。 |

林道標柱 (撮影 2006. 5. 3) 林道大森浮野線とある |

|

|

八人ばらし入口 (撮影 2006. 5. 3) |

十字路以降も走り易い未舗装路が続く。ただ、大森山麓の勾配は急になり、山腹を縫う道はくねりだす。

道の右手にポツンと看板が立っていた。「八人ばらし 巨岩入口」とある(左の写真)。何でも昔からのいわれが残る大岩が、その先にあるそうだ。「ばらし」という言葉が気に掛かる。八人掛かりで岩をバラバラにでもしたのかと思ったら、その岩の下に広い空間があり、そこでおとな八人が雨を晴らした(雨宿りした)そうだ。それで「ばらし」なんだとのこと。 世の中にはいろいろと面白い物がある。世に広く知られていなくとも、地元ではとても有名だったりする。この近在に住んでいれば、その「八人ばらし」もこの目で是非見たいものだと思う。運動がてらに山を散策し、そんなちょっとした名所を訪ね歩く。それも小さな旅である。 頂上の峰が近付いたので、道の周辺が開けてきた。落ち着いた未舗装路が続く。崖っぷちを通過するようなことはなく、安心して走れる。軽のワゴン車が一台、峠の方から降りて来た。土煙を上げながら、ゆるゆると下って行く。春ののどかさを感じる。 |

道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

| 県境の峰ももう少しとなると、ここまで登って来た旧室根村津谷川側の景色が広がりだす。車を路肩に停め、眺めに見入る(下の写真)。眼下に津谷川が流れる谷間が広がる。竹野下近辺に人家が集中しているのが分る。

谷間の向こうには旧藤沢町との境を成す峰が連なる。正面の鞍部は黒地田峠の付近だろうか。黒地田峠からはこちらの峰を眺め、また今度はこちらの峰より黒地田峠がある峰を眺め返している。雄大な景色、雄大なロケーションだ。これが峠道を行く醍醐味である。 |

峰の頂上を前に展望が開ける (撮影 2006. 5. 3) このポイントより津谷川側を眺める(下の写真) |

|

|

|

行く手に東屋が見えてきた (撮影 2006. 5. 3) そこは赤金台と呼ぶ展望所 その向こうに大森山がそびえる |

稜線上にそびえる大森山をバックに、ポツンと東屋が建っていた。東屋の脇には「赤金台」と書かれた看板が立つ。これだけの眺望を誰もほってはおかない。道路脇に展望台が設えてあったのだ。わざわざ途中の路肩に停車することなく、この展望台まで来て休憩すれば、眺望は独り占めである。南の稜線上には、なだらかな山容を呈する大森山も直ぐそこに眺められる。ただ、手前の木々がうるさく、津谷川の谷の眺めは、この展望台より少し前の方が広かったようだ。

|

| 東屋やその下のテーブルに書かれた展望方位図には、「上津谷川自治会」とある。「上」とあるのは川の上流を示すことが多い。ところで、津谷川の支流がこの県境の峰より津谷川へと流れ下っている筈だが、地図上では明確な河川が見られない。実際に峠への道を登って来ても、ちょっとした沢程度が路肩に見受けられるだけで、水の流れがはっきり分るような川はなかったようだ。仮にも県境の峰を越えようというのに、河川とあまり縁がない峠道なのが珍しい。 |

赤金台の横を通る (撮影 2006. 5. 3) |

赤金台の東屋 (撮影 2006. 5. 3) 東屋の下のテーブルには展望方位図が描かれている |

東屋の看板 (撮影 2006. 5. 3) 上津谷川自治会 平成 12.10 |

赤金台 (撮影 2006. 5. 3) |

赤金台の看板 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

道はほぼ稜線に出る (撮影 2006. 5. 3) |

未舗装路は無事に峰の頂上へと登って来た。南北に延びる稜線上を、道は北北西から南南東へと鋭角に越えようとしている。峠道が過ぎる峰の鞍部は非常になだらかで、かえって峠の位置が明確にならない。さて、この先どこに峠があるのだろうか。 |

|

|

|

| 何となく峠らしい所に出る。開けた稜線なので、道はほとんど水平移動となり、どこが標高のピークなのかはあまりはっきりしない。それでも、道の両側から稜線方向に延びる登山道が始まっていて、そこが峠と思ってよさそうだ。

岩手県方向を振り返って見ると、道より一段高くなった所に、おにぎり形の大きな石碑が建っていた。峠の記念碑だと良いのだがと思って近付くと、案の定、峠名が記されているではないか。名無しの峠でなくて良かった。早速、ツーリングマップルに「三国峠」と書き込む。 実は、今回この峠を掲載するまで、ずっと三国峠だと勘違いしていたのだ。改めて記念碑の写真を見ると、そこに「二國峠」とあるではないか。これには驚いた。こんな名前の峠があるとは、ついぞ思ったことがない。 |

峠より岩手県方向を見る (撮影 2006. 5. 3) 峠の東側に石碑が立つ |

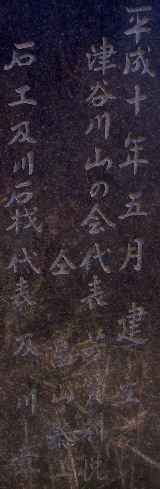

二国峠の石碑 (撮影 2006. 5. 3) 二國峠 陸中國 陸前國 石碑の裏側(右の写真)には平成十年五月建立とある 津谷川山の会の建立によるものだ この石碑は峠から岩手県方向に見ると、 表が見える配置となっている |

石碑の裏側 (撮影 2006. 5. 3) |

| この峠を越える林道大森浮野線は、比較的最近に開削されたものだろう。手持ちの古いツーリングマップ(ル)には林道の陰も形もない。記念碑の建立が平成十年(1998年)とあり、林道の開通もその年の近辺だろうか。

峠自身ももしかしたら新しいものかもしれない。新しい峠に新しい名前を付けたのでは。旧室根村津谷川地区からは、津谷川沿いに下れば容易に太平洋沿岸の開けた地に出られる。わざわざ大森山近くの高い峰を越える必要はあまりなかったのではなかろうか。 しかし、古くからこの地に峠が存在し、二國峠という名も古いものでないとは言い切れない。「國」という古い漢字を使い、「宮城県、岩手県」ではなく「陸前國、陸中國」と石碑は記している。石碑は新しくとも、やっぱり二国峠は古くからあった峠かもしれない。ちょっと奇異な峠名が、どうにも疑いを払拭させてくれないのだった。 |

|

|

稜線方向に峠を見る (撮影 2006. 5. 3) 手前が太田山方面 奥が大森山方面 前を車道が横切る |

車道から大森山への登山道が始まる (撮影 2006. 5. 3) |

大森山の案内看板 (撮影 2006. 5. 3) 登山口の右手に立つ |

峠は県境上の大森山と太田山(だいだやま、685m)との間にある鞍部に位置している。峠の標高は、1/25,000地形図の等高線で610mと620mの間で、約615mと判断した。

峠からは稜線上に、北の太田山方向と、南の大森山方向に登山道が延びている。大森山はこの近辺での最高峰である。大森山への登山口には案内看板が立ち(左の写真)、下記のようにある。 大森山頂標高 756 米 山頂まで 856 米 上津谷川自治会 尚、大森山の標高は道路地図や地形図では約760mとある。 大森山へは一見して車の轍も認められる広い道が登っている。思わず車で入ってみようかと誘惑に駆られるが、バカな真似はしないようにと自制するのであった。 |

| 峠の道路脇に林道標柱が立つ(右の写真)。そこには下記のようにある。

路線名 普通林道 大森浮野線 施行年度 昭和五九年度〜昭和六二年度 事業主体 気仙沼市 復員 四.0m 施行延長 二〇七五.五 メートル 尚、林道標柱にもたれて朽ちかけた柱には、「昭和63年度施行」とあり、そっちの方が新しい物のようだった。しかし、書かれた内容はもうほとんど読めない。 林道標柱にある延長距離の約2Kmとは、事業主体が気仙沼市とあることからも、峠から宮城県側の道の距離と思う。峠を気仙沼市側に2Km下ると分岐があり、そこに林道看板が立つ。 林道の施行が昭和62年(1987年)前後と、記念碑の建立日とはやや異なり10年ほど早い。 |

林道標柱 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

| 開けていると言えども、峠の部分の道の両側は木々が多く、眺望は利かない。岩手県側と同じく、峠から少し宮城県側に入ると、俄然眺めが広がる(下の写真)。二国峠の宮城県側は気仙沼市川上である。モコモコとした山並が見渡せる。地図上では黒森山(632m)とか熊山(655m)といった山が記されている。峠の東、直線距離で約10Kmには気仙沼湾があることになっているが、ここからは海は見そうにない。 |

|

集落が見える (撮影 2006. 5. 3) |

山並の左手を望むと、集落が見える。川上の集落だろうか。山懐に入った谷間に田畑が広がり、人家が点在する。 |

| 二国峠の気仙沼市側の道は、直ぐには下らず、暫く稜線にほぼ沿って南を目指す。右手に稜線の峰を仰ぎ、左手に気仙沼市の山並を見渡す。路面は相変らずの砂利道で、ダート走行の楽しみをそこそこ満たしてくれる。それに何と言っても開放感がすばらしい。わざわざ車を停めて眺め回さなくとも、走りながらにして周囲の山並を望む。高い峰を越える峠道ならではの豊かさがある。 |

道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

|

右手に道が分岐 (撮影 2006. 5. 3) |

道の右手に大森山がそびえている筈だが、あまり峰に近くて、かえって頂上がどこにあるのか良く分らない。すると、右手の峰に駆け上がって行く道が分かれていた。この道を登れば更に眺めが広がり、大森山なども見られそうだと思われたが、残念ながら入口に針金が張られ、一般車通行禁止の看板が側らに立っていた。造林用作業道とのことで、周囲の峰の山肌は、植林されたまだ背の低い木々で埋め尽くされていた。

その道の側らからは、また一段と気仙沼市側の景色が広がった(下の写真)。道のカーブごとに設けられた僅かなガードレール越しに、山や林や道の広がりを眺める。山肌を露出させた山腹が多く、良く見ると、その中を幾筋かの道が通じている。それらの道は、これから下るこの峠道の続きではなさそうだ。時間があれば寄り道して走ってみたい林道ばかりである。 |

道沿いに広がる景色 1/4 (撮影 2006. 5. 3) |

道沿いに広がる景色 2/4 (撮影 2006. 5. 3) |

道沿いに広がる景色 3/4 (撮影 2006. 5. 3) 山肌を縫う幾筋もの道が見える |

道沿いに広がる景色 4/4 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

| 県境の峰は大森山へと登って行き、道は峰から離れて麓を目指す。道の両側には木々が林立しはじめ、一挙に視界が狭まった。林で切り取られた空の一部だけが、道の頭上に明るくあるだけだ。砂利道は淡々と下って行く。終始走り易い未舗装路である。勾配は穏やかで、道の屈曲もほとんどない。果してこの道はどこに行き着くのだろうか。 |

道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

道の様子 (撮影 2006. 5. 3) 視界はない |

|

|

| 峠から2Kmほど、峠にあった林道標柱に記された延長距離で、別の道に行き当たった。目の前にこちらより少し立派な砂利道が通過している。その分岐点からこれまで来た道の方を振り返ると、道の入口に青い林道看板が立っていた。「林道 大森〜浮野線」とある。どうやらこの分岐が峠越えの林道の起点となるようだ。

付き当たった道は、古いツーリングマップルにも記載がある。ここを左に行くと、川上集落の方へ下れるようだ。また、峠近くから眺めた黒森山や熊山の山腹を走る林道にも接続していると思われる。路肩の笹の中に、「黒森、熊山はこちら」と案内看板が立て掛けてあった。 |

別の道に出る (撮影 2006. 5. 3) |

分岐から峠方向に見る (撮影 2006. 5. 3) 右脇に林道看板が立つ |

林道看板 (撮影 2006. 5. 3) |

分岐を左に行く道の案内 (撮影 2006. 5. 3) 黒森、熊山はこちら |

分岐を右に行く道を見る (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

森林文化センター (撮影 2006. 5. 3) |

ここは素直に右に下る道を取る。二国峠を越える大森浮野林道が終わったからは、これで峠道も一区切りだが、ここはまだ標高530m程の山の中だ。峠を下って里に着くにはまだ距離がある。

林道の分岐点から程なくして右手に大きな施設の建物が見えてきた。この周辺は気仙沼市の「市民の森」となっているようだ。右手奥に見えた建物は森林文化センターと呼ぶ。そのまま前を行き過ぎると、その先に草地の広場があり、大きな駐車場になっていた。 |

豪快な未舗装路が下る (撮影 2006. 5. 3) |

この先、舗装路となる (撮影 2006. 5. 3) |

快適な二車線路を進む (撮影 2006. 5. 3) |

幅の広い砂利道はそれとほぼ同等の幅の舗装路へと続いていた。センターラインもしっかりある二車線路である。もう、二国峠を越えていたあの未舗装林道などは夢の彼方のようだ。同じ道でも、これほどまでに違うのかと思う。

道はこの先、気仙沼市の市街へと続く主要地方道65号に出ることになっている。快適な舗装路はあまり得意でないので、途中で脇道に入り、田んぼの中の砂利道を堪能して主要地方道65号に出た。 |

| 旅先で偶然にも見付けた峠は、未舗装林道が通じ、沿道に景色も広がる楽しい峠道であった。峠には石碑があり、しっかり名前も持っている。これはいつしかホームページに掲載しようと思い、ツーリングマップルにその名を記した。それ以来、「三国峠」とばかり思っていたが、それが勘違いで「二国峠」だったとは。ニクニ トウゲ・・・?。やっぱり変な感じがする二国峠であった。 |

| <走行日>

・2006. 5. 3 岩手県→宮城県(キャミにて) <参考資料> ・角川日本地名大辞典 3 岩手県 昭和60年 3月 8日発行 角川書店 ・角川日本地名大辞典 4 宮城県 昭和54年12月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本ウェブサイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <Copyright

蓑上誠一>

|