青崩峠 (撮影 2000. 5. 4)

峠越しに長野県側を望む

長野県側には写真中央から始まる狭い坂をまず下って行く

その先には中央構造線によって形作られた直線的な谷が北へ真っ直ぐ伸びていた

長野県側からの行止り国道の起点 (撮影 1991. 4.21) 随分前にオートバイでやって来た時のこと |

長野県南信濃村の国道152号を青崩峠に向かって南下してくると、ひとつのきついヘアピンカーブを左に曲がる。その先道は東面の山をクネクネ登って行ってしまい、青崩峠には行き着かない。地図によると、ここから国道ではなくなっている。ヒョー越(兵越峠)を通って静岡県へ越えるヒョー林道ということになる。

漫然と走っているとそんな事とはつゆと気付かない。しかしよく見るとヘアピンの途中から小さな橋を渡って南へ分岐している狭い道がある。実はこれが本線である国道の続きなのである。この付近では国道といっても、1.5車線くらいしかない道路だ。それが更に狭くなって分岐しているのだ。 1991年の4月にオートバイで静岡県側よりヒョー越を越えてやって来たことがある。行き止まり国道というのがまだ珍しく思えていた頃だ。ヘアピンから細々分岐する道を眺めて、これがその行き止まり国道かと写真を撮った。何でも青崩とかいう恐ろしそうな名前の峠の手前で、行き止まりになるらしい。道がなくなるところ、しかも国道が途切れるところなんて、とても想像できなかった。入り込もうかとも思ったが、見れば如何にも怖そうな道だし、時間もないので諦めることにした。 |

| オートバイと違い、車なら鉄の鎧を着ているので怖くはない。まあ、それ程気にしている訳ではないが、やはり車の方が安心していられる。青崩峠の行き止まり国道に入ったのは、ジムニーを購入してからとなった。

分岐で写真を撮っていると、一台のワゴン車が止まった。行き止まり国道に向いた私のジムニーを見て、気にして止まったようだ。道を確認しているらしい。しかし直ぐにヒョー越へ向けて走り去っていった。

|

最近の行き止まり国道の分岐点 (撮影 2000. 5. 3) 写真を撮っていると、1台の車が止まった。 |

民宿島畑入り口 「南アルプス山麓 遠山郷 秋葉街道唯一の馬宿」とある 野宿地探しの真っ最中で、ちょっと気を引かれた |

青崩峠への行き止まり国道は、直線的な谷の中腹を、山肌に沿ってうねって走る。谷が直線的で切れ込んだ険しい様相を見せるのは、ここが中央構造線の只中にある為だろう。谷底を流れているはずの川は、林に隠れてまるで見えない。沿道にはこれといって見る物はなく、ただただ狭く暗い道だ。

青崩峠の静岡県側には、沿道の随所に地蔵が立ち、立派な足神神社があり、有名な銘水があり、歴史を感じさせる穏やかな道であった(青崩峠前編参照)。一方こちらの長野県側は、自然の厳しさをこれぞと見せつけている。青崩という名前の峠道にふさわしいようだ。この先どんな姿を見せてくれるのか楽しみになる。 途中、右の谷へ降りる道が分岐する。入り口には「民宿 島畑」と小さな看板が立つ。こんなさびしいところで、本当に宿など営業しているのだろうかと危ぶみたくなる。周囲の状況はそんな有様だ。看板にはまた「秋葉街道唯一の馬宿」とある。この付近では珍しく歴史の跡を残すものがある宿かもしれない。 |

| 現在の車道が通る道は、昔の峠道とは異なるのだろうか。旧道は民宿があるもっと谷の下を通っていたのかもしれない。それ程、現在の車道の沿線には何もない。ただ途中、一軒の家屋があった。当然のごとく無人である。造りは物置などではなく人家のようだが、戸は堅く閉ざされ、人が住まなくなって久しいようだ。

実は「民宿 島畑」の看板を見た時、野宿地を探して焦っている真っ最中であった。既に2時間近く迷走し、それでもいい野宿地が見つけられず、最後の望みとばかりに青崩峠への道に入り込んで来たのだった。

|

沿道にある無人の家屋 峠へはこの奥の方向 峠からの帰りがけに写真を撮ったので、車は反対方向を向く |

長野県側の谷を望む 下に砂防ダムが見えるが、昨夜はその直ぐ下流で野宿した。 |

翌日は5時に起きて、ゆっくり1時間半もかけて旅支度した。青崩峠へは体調に万全を期して臨まなければならない。峠への登山道については、ほとんど何の予備知識も持ち合わせていなかったからだ。険しい鎖場などもあるかもしれないのである。

大抵の場合そうなのだが、訪れる場所について前もって調べることなどしない。地図を眺め、後は実際に行って自分のこの目で見るのである。現地で初めて発見することが旅の醍醐味であり、その方が面白いと思う。(実際はただ調べるのが面倒なだけらしい・・・。)

|

| 国道の続きに戻り、峠方面に走る。道幅はいよいよ狭く、路肩ももろそうな個所があり、注意必要だ。右下に昨日の野宿地が見下ろせた。砂防ダムの直ぐ下流が昨日の野宿地である。

ふと見ると、小さな柱に「秋葉旧街道入口」とある。その傾いた小さな柱の標識の脇より、山道が下っていた。やはり昔の峠道は車道よりもっと下の方にあったようだ。歴史のある峠道をのんびり歩いて探訪したいところだが、近くには車を止めておくスペースはない。それにこの先、峠へ登る山道が待っている。体力は温存しなければならないのだ。 砂防ダムを過ぎると、右手に見えてた谷を詰め、ほぼ川の最上流部に達する。その後、左手の斜面を登る林の中の道となる。 |

秋葉旧街道入口 車道より右下に山道が下っていた |

治山工事の看板が現れる |

この頃になると、道の随所に治山工事に関する看板などが出てくる。この先で行われている青崩復旧治山工事のことである。中には治山工事用の道なので、通行はご遠慮くださいという看板もある。しかし、ここで引き下がる訳にはいかない。失礼して前に進ませて頂く。

そのうち看板だけではなく、資材置場や現場事務所がでてくる。しかし、まだ早朝だからか、またはゴールデンウィークの連休真っ最中とあってか、誰も居る気配はない。

|

| 道はついに治山工事現場で行き止まりとなる。こここそが国道が尽きるところだ。県境の険しい山に囲まれた比較的大きな谷間が広がっていた。山肌にはもろそうな岩が露出し、大規模な治山工事の跡が生々しい。岩は青いというほどではないが、やや緑色がかったところがあり、これがすなわち「青崩」という由来なのだろう。

林道などの終点には、旅の特質上、よく行くことがある。故意に行き止まり林道に入ることもあるが、迷って行き止まることも多い。そんな林道終点は、大抵車がどうにかUターンできるスペースがある程度で、極めてさびしいものだ。周囲を密集した木々に囲まれ、唐突に道が尽きている。これから先の道路の開削は、お金が掛かりますからやめました、と言わんばかりの終わり方である。

|

行き止まり国道の終点 治山工事の現場となっている |

青崩峠への登山道入り口 案内板がある |

さて、眼前に立ちはだかる岩山を越える青崩峠へは、ここで車を降り、歩いて行かなければならない。国道終点のジャリが敷き詰められた治山工事現場に車を止めることになる。それ程広くはないし、工事の邪魔をしてはいけないので、なるべく片隅に寄せて止める。登山者のものか1台の乗用車があったので、その後方に並べた。

足ごしらえをしっかりと、登山靴に履き替える。もう20年近く愛用の安物のキャラバンシューズである。デイパックを背負い、いざ出発だ。朝の空気がすがすがしい。 峠への登山道入口は、工事現場に入るちょっと手前を車道から左(東の方向)へ登っている。入口に案内板があり、散策路といっていい程よく整備された階段で始まっている。案内板によると峠まで徒歩約20分だそうだ。大鹿村の中央構造線博物館で聞いてきた時間より短いのでホッとする。 |

| ところで中央構造線博物館ではついつい、いろいろな事を聞いてきてしまった。話の成り行き上、私も中央構造線に如何にも興味を持っているという模様になってしまったのだ。峠についてはそれなりに詳しいと自負しているが、この付近の峠道は中央構造線とは無縁ではない。そこで峠に関した話をちょっと聞く積もりが、中央構造線の露頭などの詳しい説明を受けることになってしまったのだ。

ほんの気まぐれの軽い気持ちで立ち寄った中央構造線博物館で、延々と話を聞き、展示物を熱心に眺め、果ては学術論文をコピーして頂き、中央構造線について書かれた本(1,550円也)まで薦められて買ってしまったのだ。どうやら説明して下さった方は、私も地学に何らかの関係を持った者と勘違いされたようである。私はただ峠を旅するのが好きで、それで峠についても少し詳しいだけなのに。単に峠が好きだなどというのは、世間ではあまり認知されないことなのである。 |

峠への登山道途中にある露頭 砂防ダムの上流、向かって左手にある |

露頭 2種類のまったく異なった地層のずれが見られる |

その話の中で、青崩峠の露頭のことが出てきた。露頭とは断層が地表に出ていて、その様子が観察できる貴重な場所である。長野県側の国道152号の沿線には、その露頭が見られる場所が何箇所かあり、国道沿いに大きな看板が立っているところもある。 その露頭が青崩峠への登山道途中にもあるそうだ。看板などはなく、一般には知られていない穴場なのである。登山道を登り始めて直ぐに、砂防ダムがある沢を、立て続けに2箇所横切る。その2つ目の沢の砂防ダムの上流にあるというのだ。ところが沢かどうかの見分けがつかず、どうやら手前の沢に入ってしまったらしい。沢は枯れていて水は流れてないが、険しい岩だらけの急斜面をうろつき回ることになった。ちょっとした地質学者気取りだったが、いくら探しても見つからず、諦めて登山道を進むと次の沢で簡単に見つかった。 露頭を前にこれがそうかと満足ではあったが、如何せん、にわか地質学者では眺める以外他にすることはない。また峠への山道に戻った。 |

| 登山道のあるこの付近は、大規模な治山工事によって木が茂る山として蘇ったところだそうだ。国道終点の工事現場から見上げたもろい岩肌に、昔はこの辺りも覆われていたのかもしれない。今の峠への道はよく整備され、板敷きになっている区間も多い。道が付けられた山の斜面は安定し、何の不安も感じない。道沿いの木々には名前を記した札が付けられ、自然観察の勉強にもなっている。

岩壁をも登る覚悟でキャラバンシューズを履き、デイパックには軍手を忍ばせて臨んだものの、全くの拍子抜けである。キャラバンシューズと軍手が役立ったのは、断層の露頭探しで砂防ダムを這いずって登った時だけであった。逆に靴底に金具の付いたキャラバンシューズでは、板敷きの散策路は滑って危なくてしょうがない。青崩峠へ行くだけなら、普通のゴム底のスニーカーの方が、よっぽど歩き易いのである。 峠まで半分くらい来たろうか、ぽつんと神社があった。小さいながらも鳥居もちゃんと立っている。青崩神社とある。「山神」と書かれた石碑や地蔵が数体並ぶ。社も鳥居も古ぼけ、年代を感じさせる。現在の登山道が古くからの峠道とどれほど一致しているか分からないので、元々ここにあった神社なのか、それとも移築したものかもしれない。 |

青崩神社 直ぐ手前に鳥居があるが、カメラに入らない。 |

岩肌を望む 峠までもう少し |

峠への道は、概ね峠に向かって左手より巻いて登っていく。下から見上げた岩肌が、今は右手の木々のこずえの間から、ほぼ水平に望める様になった。峠までもう少しである。しかし峠がある鞍部は確認できない。木々が前方の視界をさえぎっている。ただ、空が近づいたという気配で、峠も近いと実感できる。 フッと目の前に狭い急坂が現れた。鋭く切り通した階段で、人の踏み跡が生々しい。両側には熊笹が生い茂り、その道の先には空が見えていた。峠である。 |

|

これまでいろいろな峠を越えてきた。多くは車やオートバイによるものだが、中には歩いて越えた峠もある。そしてどんな場合でも、峠に着いた時には多かれ少なかれ、ちょっとした感動のようなものを味わう。そこまで登ってきた苦労や、峠という折り返し点に着いたという安堵感や、峠の先に待っている別の世界への期待や不安など、いろいろな思いがある。そんなことを感じるのも峠の魅力のひとつである。 この青崩峠も勿論そんな感じを味わせてくれるが、特に峠への最後の登り坂を見たとき、あー峠に着いたんだ、という思いが強く湧いてくる。長さ僅か10m、人ひとりがやっと通れるくらいの道である。ここだけは大昔から峠を越える為に誰もが通ったに違いない。現在の国道さえも通ることを許さなかった峠を、このか細い道がつないでいるのだ。峠を越えた全ての人の思いが、ここに染み込んでいる。今でも地面を踏みしめる旅人の足音が聞こえるようだ。 |

峠への最後の登り この何と言う味わい |

峠より静岡県側を望む |

峠には丸太を敷いて静岡県側を眺める展望台のようになっている(青崩峠前編の最初の写真参照)。V字に切れ込んだ谷に囲まれ、視界はあまり広がらないが、遠く山並みを望める。左下へは静岡県側に降りる山道が続いていた。見たところやはりよく整備された散策路風である。長野県側の「青崩」をほうふつさせるあの険しい山容は静岡県側にはない。岩肌を見上げる険しさと、峠へ到達する最後の味わいがある坂道があるので、やはり青崩峠は長野県側より登る方がいいように思う。

峠は歴史的に有名で、静岡県の史跡ともあって、石碑があったり、案内板があったり、標識があったり、記帳のノートが収められた箱があったり、どなたかが詠んだ詩があったり、と古いものから新しいものまでいろいろとある。なかなかにぎやかな峠だ。 |

| 青崩峠は、古くは武田信玄の出兵の道として歴史に登場する。「信玄の棒道」とか「信玄の隠れ道」などとも言われ、東の兵越峠と2隊に分かれて信遠国境を越えたとされる。

青崩峠を挟んで北側(長野県)の八重河内川と、南側(静岡県)の翁川は、南北に走る中央構造線に沿う直線的な流路を形成している。そこを通る真っ直ぐな道、すなわち棒道と呼ばれたものと思われる。 後に、信州からは秋葉神社に参拝する為、また遠州からは善光寺や御嶽山参りをする信仰の道として、峠は人の行き交いでにぎわった。また、遠山地方から林産物を、東海地方からは塩や魚の流通路としても栄えた。 しかし、峠は中央構造線の破砕帯にある大崩壊地である。大雨のたびに崩れては峠道を塞ぎ、しばしば青い地肌を現した。それが青崩峠の由来ともなっているそうだ。 また、昭和12年(1937年)には、峠の西の天竜川に沿う国鉄飯田線の全線開通が達成され、峠はさびれるようになった。 昭和48年には東の兵越峠(ヒョー越)を越える林道が完成し、青崩峠をバイパスして車道が県境を越えるようになった。しかし当初、ヒョー越林道は静岡県側で水窪川に沿う水窪林道と連絡していた。私が越えた時には既に全線舗装されていたとはいえ、水窪町市街に出るまで、お世辞にも快適な道とは言えなかった。 それがつい最近になって、草木トンネルの開通により、翁川の上流に伸びた以前の行き止まり国道152に連絡することとなった。トンネル前後は高速道路並の快適さで、昔の道を知る者にとっては、見違えるようである。 青崩峠の長野県側の崩落地では、昭和36年より長野営林局・飯田営林署による大規模な治山工事が始まり、現在はほとんど完成している。 治山工事の一環として、峠までの登山道も整備され、歴史をしのんで時折峠を訪れる者や、熊伏山などへの登山者に使われている。つい先日、NHKのBS放送を見ていたら、この峠道を自転車を担ぎ上げて越えている人がいた。 |

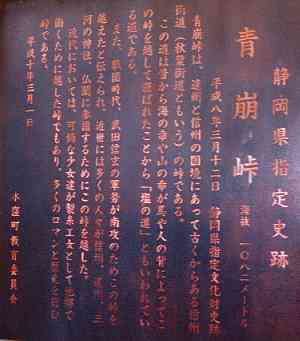

峠にある静岡県指定史跡の案内板 |

|

歴史的なことについては、峠にある静岡県指定史跡の案内板に書かれた内容程度のことしか分からない(下の写真参照)。でも、実際に自分で訪れてみて、青崩峠は本当にすばらしい峠だと思った。それは峠にある石碑や標識などから理解したことではなく、長野県側の峠直下にある、あのみすぼらしい坂道を登って感じとったものだ。峠道の最後にあの坂を登って峠にめぐり逢うこと。そこに「峠」というもの、「峠道」というものが集約されていると感じた。センターラインのある立派な車道などで越える峠では味わえない、山国である日本独特の「峠」が青崩峠にはまだ残っていた。 いろいろ思い入れの強い青崩峠ではあるが、その峠にも関係した中央構造線の勉強については、現在も頓挫したままである。コピー代まで払ってコピーした学術論文は、読んでもさっぱり意味不明で、普段旅館代をケチって野宿する者が大枚1,550円も出して手に入れた書籍は、本棚に仕舞ったままである。

|