|

| ホームページ★峠と旅★ |

|

|

|

|

|

| この赤坂峠を越えたのは過去に一度だけ。道は終始開け、走っていて気分が良い峠道だったという印象が残っている。完全舗装の県道は険しさの点に欠けてはいるものの、東西にほぼ真一文字に通じている峠道はとても壮観で、十分峠の旅を堪能できたのだった。

ところが、峠の名前は越えた直後から直ぐに忘れてしまった。道路地図で確認しようにも、東北のどの辺りかさえも記憶にない。撮った写真を見直して、やっと岩手県の大船渡市(おおふなとし)と釜石市(かまいしし)の境にある、「赤坂峠」であるのが分った始末だ。赤坂峠という名前は、記憶するにはやや平凡なのかも知れない。峠道自体はとても個性的で印象深かったのに、名前はどうにも覚える糸口が見当たらない。 |

| 峠が趣味でこうしてホームページを出しているが、実はあまり峠に関して詳しくないのだ。ホームページに掲載した時は、さすがにいろいろ調べ、一時的には物知りになる。しかし、暫く経つとどんどん忘れてしまう。既に掲載した峠の中にも、時々峠名さえ思い出せないものがあるくらいだ。日本の中には数限りなく峠が存在する。峠マニアを自認してはいるものの、意外と峠名を知らなかったりする。

それより、峠名に限らず、この頃言葉が出て来ないことがある。しゃべりたい単語がどうしても浮かんで来なくて言葉に詰まり、自分でも愕然とすることがある。これは峠マニアの資質の問題なんかじゃなく、もしかして老化? |

| 尚、赤坂峠と呼ぶ同名の峠は幾つかあるようで、まず長野県の平谷村と根羽村の境の国道153号上にある。この峠は一度越えたことがあるが、どんな峠だったか全く記憶にない。また、新潟県の下田村と見附市の境の県道213号上にも赤坂峠があるらしい。兵庫県西宮市名塩を走る国道176号にもまた別の赤坂峠が存在するようだ。

いくつかある赤坂峠の中で、多分この岩手県にあるものが一番面白い赤坂峠だろう。ただ、名前の由来などが分らないので、やっぱりその内名前を忘れそうだ。 |

|

|

県道193号線上より国道分岐を見る (撮影 2006. 5. 3) 右手に関谷のバス停 道路の左手隅に立つのは、滑り止めが入った小さな小屋 |

大船渡市街から北へ国道45号、更に国道107号と走りつなぎ、盛川(さかりがわ)沿いを北上する。盛川はこれから越えようとする赤坂峠の方から流れ下って来る鷹生川(たこうがわ)の本流で、大船渡市街を通って大船渡湾に注いでいる。盛川沿いを行く国道107号は通称盛街道と呼ばれ、この先白石峠を越えて西の住田町へと通じる。「盛」は古くは「佐狩」と書いたようだが、後に「盛」の字の方が良いとのことで改められたとの話。

大船渡市街から10Kmも行かない内に、赤坂峠を越える県道193号が右手に分岐する。この近辺の地名は大船渡市日頃市町(ひころいちちょう)という。ちょっと面白い名だ。県道名は唐丹日頃市線と呼ぶ。この峠道は日頃市町から東隣の釜石市唐丹町(とうにちょう)を結んでいるので、県道名もそのようになっている。分り易い。 県道193号よりも南の海岸寄りには、5Km以上幅を置いて国道45号が通じる。こちらは大幹線路であるが、この国道45号をバイパスするように山の中で峠越えをしているのが、県道唐丹日頃市線となっている。ちょうど県道全線が一つの峠道になっていて、これも分り易い。 |

| 国道107号から分かれて県道に入ると、さすがに交通量が減り、ちょっとした路肩に車を停めてもそれ程迷惑にはなりそうにない。ちょっと立ち止まって国道方向を振り返ると、T字を示す道路看板が立ち、左は大船渡、右は住田(すみた)とある。近くに「関谷」と書かれた岩手県交通のバス停がポツンと立っていた。

この付近は日頃市町字関谷(せきや)と呼ばれる集落だ。後でツーリングマップルをよくよく見ると、県道沿いに「関谷洞窟」という案内が記されていた。縄文早期から弥生時代にかけての洞穴遺跡で県史跡に指定されているそうだ。しかし、関谷バス停は見掛けたが、関谷洞窟の看板には気が付かなかった。 |

分岐の看板 (撮影 2006. 5. 3) |

国道方向を見る (撮影 2006. 5. 3) |

峠方向を見る (撮影 2006. 5. 3) 付近に関谷洞窟を示す看板は見当たらない 左手奥に既に五葉山が見えていた |

|

|

|

| 赤坂峠に向かう県道は、センターラインがある快適な2車線路であった。多分、近年改修されたのだろう。不自然な程に直線的である。手持ちのツーリングマップル(2 東北 昭文社)は、ちょっと古く1997年3月の発行で、それには盛川の支流・鷹生川(たこうがわ)に沿って、県道がクネクネと描かれている。また、峠に登る途中にできた鷹生ダムの影も形もない。このダム建設に伴って、大々的に県道が付け替えられたのではなかろうか。

もっと早く訪れて、昔ながらの峠道を体験できていればよかったと悔やむが、それでも周囲の景色はすばらしく、真っ直ぐ延びた道の行く手に、峠が越える峰が5月の青空に映えていた。その中に一際高い山がそびえる。峠の北3、4Kmにある五葉山(ごようやま、ごようざん)だと思う。 |

| 後で写真を良く見ると、国道から分かれて県道193号に入ると間もなく、五葉山が時折のぞいていた。五葉山は江戸期、仙台藩直轄の「御用山」として知られ、この「御用」が後に「五葉」となったそうだ。標高は1,341.3m(1,351mとも)あり、海岸から直線距離で13Km程度と、海に近い割には標高が1,000mを超えている。古くから当地方を代表とする名山だそうだ。 |

| 道の周囲には鷹生川流域に広がった農耕地が広がる。所々に人家が集まり、小さな集落を形成している。その中を県道はゆったり進む。

道は鷹生川の左岸から右岸へと渡る。地図には下鷹生、上鷹生といった集落名が見られる。 |

県道を行く (撮影 2006. 5. 3) 上宿集落付近 |

やや山がちとなる (撮影 2006. 5. 3) |

その内、道は鷹生川右岸の高みへと登って行く。相変らずの立派な2車線路が続いている。既にこの付近はダム建設に伴い新しく付け替えられた道だと思う。川沿いの元の県道には下甲子(かっし)、中甲子の集落がある筈だが、この新しい道沿いに人家は見られなくなった。 |

|

|

| 道は山がちになり、暫くすると右手の谷の奥に大きなコンクリートの建造物が見えてくる。それが最近完成した鷹生ダムである。ダム堰堤に達する少し手前を右に、道が一本分岐する。「鷹生ダム作業所」と矢印看板が立つ。ダム下流直下の川沿いに下る道だろう。「作業所」とあることからすると、ダム建設はまだ継続しているのだろうか。

間もなく鷹生川の谷を埋めた巨大なダムが姿を現す。ダム湖は既に満々と水を湛えていた。湖は山の名前をとって「五葉湖」と名付けられている。堰堤付近には駐車場や洒落た立派なトイレも完備され、また堰堤上は散策できるようになっていた。ただ、車で堰堤を渡ることはできないようだ。 |

右手に白いコンクリートのダムが見えてきた (撮影 2006. 5. 3) この先右にダム直下に下る道が分岐する |

鷹生ダム (撮影 2006. 5. 3) |

ダムの下流を望む (撮影 2006. 5. 3) |

| ダムの堰堤上から鷹生川の下流を眺めると、昔ながらの川沿いに人家が立つのが確認できる。中甲子の集落と思われる。人家のものだろうか煙突から煙も上がっている。巨大なダムとは違ってのどかな山村風景だ。ダムは位置的に中甲子の上流側にある上甲子集落の付近に当たる。もしかしたら上甲子の集落は既に湖の下なのかもしれない。

余談だが、赤坂峠を越えた先の釜石市の市街を、甲子川(かっしがわ)と呼ぶ川が流れる。位置的にはかなり離れているが、同じ「甲子」で何か縁があるのだろうか。また、同じ東北の福島県に甲子峠(かっし、かし)がある。 一般に知られる十二支(じゅうにし)の子(ね、ねずみ)とは別に、十干(じっかん)の甲(きのえ)というのがあるそうだ。十干と十二支を組合せた甲子(かっし、きのえね)も十二支と同様、一定の年に割り当てられている。良く知られるのが丙午(ひのえうま)だ。上甲子の集落名などもその甲子(きのえね)に関係するのだろうか。 |

|

五葉温泉に入る道 (撮影 2006. 5. 3) 峠を背にして見る 温泉はここを入った奥にある (見えている建物は温泉ではないと思う) |

ダム湖畔より東の峠方向を望むと、なだらかに延びた稜線上に峠の鞍部がほぼ望める。鷹生川の左岸の高みを、峠に向かって送電線の鉄塔が並んでいる。なかなか壮観だ。

道はダムの側らを過ぎると、右岸の湖畔沿いに青い鋼鉄の橋を2つほど渡り、湖の上流部を目指す。すると、「歓迎 しゃくなげの湯っこ 五葉温泉」と書かれた大きな看板が立ち、そこを右に入った奥に大きな建物が見える。それは湖の上部の高台に位置し、眺めも良さそうだ。ダム湖建設に伴い、この温泉も新規に開かれたのだろう。いろいろと観光資源開発も大変である。古いツーリングマップ(1989年5月発行 昭文社)には、この付近に五葉山森林休暇村があったことになっている。今はその跡も見受けられない。 対岸を眺めてみると、道が一本通じていた。五葉温泉の前を通った道が、そのまま左岸をダムの下流へと続いているようだ。 |

|

|

| 五葉温泉の分岐を過ぎると、その先で高原的な雰囲気が広がる。左手に鳥居が立ち、それに案内看板が並ぶ。「県立自然公園 五葉山案内図 大沢登山口」とある。ここから鷹生川の支流・大沢にほぼ沿って、赤坂峠と五葉山を結ぶ稜線の途中に達し、そこから稜線上に山頂を目指す登山道のようだ。ただ五葉山に登るだけなら、赤坂峠まで車で行って、そこから稜線伝いに向かった方が楽そうだが。

登山道入口に鳥居が立つのは、五葉山山頂近くに日枝神社や五葉山神社がある為だろう。五葉山は古くは仙台藩にとっての有力な森林資源であったが、また信仰の山でもあったようだ。 |

左に五葉山への登山道が始まっている (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

| 国道から分かれて以来これまで、ずっとセンターラインのあった県道から白線が消える。古いアスファルト路面になり、狭い道が山の中へとクネクネ上って行く。「この先 5.3Km区間 巾員狭小につき 通行注意」や「落石注意」といった看板が立っている。5.3Kmとは峠までの距離と思われる。ここからは赤坂峠への本格的な登りの峠道となる。鷹生川の支流・大沢を渡り、そこから細かな九十九折りが始まった。 |

前方で古い道となる (撮影 2006. 5. 3) 左手に注意看板が立つ この先大沢を渡って右手に登って行く |

ゲート箇所 (撮影 2006. 5. 3) |

昔からの道になってから間もなく、坂の途中にゲート箇所が設けられていた。

この旅の最中で赤坂峠を目指そうと考えた時、冬期通行止を一番心配した。五月初旬ではまだ通れない峠は多い。特に東北地方ともなれば、積雪による冬期閉鎖が解除されていない可能性が高い。しかし、周囲の山々を見渡しても雪のかけらさえも見られない。こうしてゲートも無事に開いていた。赤坂峠は標高712mと、それなりに高い峠であるが、これも海岸に近いことが気象条件などに影響しているせいだろうか。何にしても、無事に峠越えができるのはありがたい。 |

| 峠周辺は準平原の地形ということで、道が山肌を縫うように登り始めても、あまり視界をさえぎるようなことはない。見慣れた杉の植林地帯とは異なり、落葉樹の梢の間から、絶えず日差しがアスファルト路面に差し込んでいる。高度を上げてきたので、明らかに植生が変わってきたようだ。麓からは五葉山を眺め、登り始めてからも周囲に山々の視界が広がる。走っていて気持ちが良い峠道である。 |

開けた道を行く (撮影 2006. 5. 3) |

五葉湖を望む (撮影 2006. 5. 3) 沿道に金網が巡らされていた |

下界を振り返ると、ダム堰堤ギリギリまで水を溜めた五葉湖が望めた。ダム建設直後は、ダムの試験を行う為に湖を満水にすると聞くが、その試験の最中だろうか。

視界は広がるのだが、沿道には金網が多く巡らされている。五葉山周辺はホンシュウジカやニホンカモシカの生息地だそうで、その害から農作物を守る為だろうか。あるいは、高原状の地形を活かした放牧が行われているのかもしれない。ただ、牛などは全く見掛けなかったが。 |

|

|

| 道は鷹生川の川沿いを離れ、北側の山腹へ迂回するように登りだす。斜面に岩がゴロゴロしている。白い花崗岩だと思う。今にも崩れてきそうな大岩もあり、なかなか険しい様相を呈する。その斜面を道は九十九折りで高度を上げていく。 |

沿道の様子 (撮影 2006. 5. 3) 斜面に白い岩がゴロゴロ |

沿道の様子 (撮影 2006. 5. 3) 前方に峠の鞍部を望む |

沿道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

沿道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

沿道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

麓を望む (撮影 2006. 5. 3) 遠くに五葉湖が見える |

麓を望む (撮影 2006. 5. 3) 左の写真の続き |

峠を望む (撮影 2006. 5. 3) 鉄塔の列が登って来ている |

峠が近付くと林から抜けて一段と視界が広がる。振り返ると五葉湖の先の方まで見渡せる。鷹生川の左岸を登って来た鉄塔の列が峠まで続いている。良く見ると、鉄塔の列は2系統あるようだ。

峠方向を見ると空は大きく開け、明るい峠であることが窺える。ここまでの峠道も、そして峠自体も、とても清々しく気分が良い峠である。 |

|

|

|

| 赤坂峠には、道の両側にそれぞれの市の名が記された看板が向かい合って立ち、ちょっとした門をくぐるような雰囲気だ。大船渡側から登って来ると、峠の右手に緑色のとんがった屋根の小屋が望め、峠のアクセントとなっている。その六角形の屋根の正体はトイレであった。

なだらかな起伏の鞍部にある峠で、稜線方向にもさえぎる物がほとんどなく、峠周辺は広々としている。そこを鷹生ダムの方から登って来た二筋の鉄塔の列が通り過ぎ、また釜石市側へ悠然と下って行く。 |

大船渡側から見る峠 (撮影 2006. 5. 3) 右手に緑色した小屋が見える |

峠の横にある小屋の正体は公衆トイレ (撮影 2006. 5. 3) その奥に水飲み場があると看板に書いてある 峠には、大船渡方向に見て県道看板が一つ立ち、そこに「赤坂峠」の文字がある。それ以外、ここが赤坂峠であることを示す大きな看板などは見当たらなかった。県道看板には、この道が「唐丹日頃市線」であることと、大船渡まで19Kmと記されている。峠から国道107号までが10Km強、残り9Km弱が大船渡市街までの距離だ。 |

峠に立つ県道看板 (撮影 2006. 5. 3) |

峠の様子 (撮影 2006. 5. 3) 北の五葉山方向から南に見る 峠の側らに広い駐車場がある |

左の写真の続き (撮影 2006. 5. 3) |

| 峠の南側には広い駐車場が設けられている。もう少しで日も暮れるのに、登山者の物らしい車がまだ3台置かれていた。峠の北側には、五葉山への登山道が始まっている。ここは「赤坂峠登山口」と呼ぶ。鳥居とその横に並んで案内看板が立つ。大沢登山口にあった物と表題などは似ているが、大沢のは木の板を彫って塗装を施した案内図だったが、こちらは印刷である。場所によって大船渡湾の展望が出来るとか、釜石市内の展望が出来るとか、案内されている。

案内図を良く見ると、五葉山三角点が1,341mで、三角岩(五葉山山頂)が1,351mとある。文献などでは五葉山1,341.3mと事細かに書いてあったので、てっきり山頂の標高だと思っていたが、どうやら三角点の標高らしい。 |

五葉山への登山道 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

| 峠を釜石市側に下る。大船渡市側と変わらぬ1.5車線幅の道がゆったり下って行く。アスファルト路面は少し古そうだ。赤坂峠の道は全般的に開けているが、大船渡市側に比べると釜石市側はやや視界が狭い。谷が狭いせいだ。 |

峠より釜石市方向を見る (撮影 2006. 5. 3) |

大窪牧場などへの分岐 (撮影 2006. 5. 3) |

峠を100mも下ると、右に道が一本分岐している。入口から直ぐに砂利道となる未舗装林道だ。その道の方向を示した看板に、「岩手県大窪山森林公園 もりの学び舎 悪路3.8Km先→」とある。悪路とは断ってあるが、入口から眺めた限りには細かな砂利がしっかり敷き詰められた走り易そうな林道に見える。舗装されていないというだけの「悪路」なのかもしれない。

地図上で見ると、その道は釜石市から旧三陸町(現在は大船渡市の一部)に入り、大窪山方面や大窪山牧場へと通じている。赤坂峠の道は大船渡市側の国道107号と釜石市側の国道45号とを結び、その間に別の所に抜けられる枝道は数少ない。この「もりの学び舎」への道は、沿岸を走る国道45号へと通じている可能性がある。ただ、牧場などの私有地を通っていることが予想され、一般車が通り抜けられるかは分らない。 |

道路看板 (撮影 2006. 5. 3) 鉄柱の途中には「赤坂峠」と書かれている |

道路看板 (撮影 2006. 5. 3) 県道193 釜石 26Km 45号 13Km |

道の様子 (撮影 2006. 5. 3) |

大船渡市側の峠直下は、山の斜面がやや急で、道もそれなりに峠道らしかったが、釜石市側はもう少し勾配も穏やかである。ひび割れのある古そうなアスファルト路面が、淡々と下って行く。空は終始開けている。絶景が広がる訳ではないが、十分な開放感がある。 |

|

|

|

| 暫く下ると道が良くなった(上の写真)。きれいなアスファルト路面に、道の両側に引かれた白線もくっきりとしている。ただ、こうした舗装の改修箇所は限定的で、この後また古い路面へと戻って行った。

道は早くも沢沿いを進む。峠の釜石市側には熊野川が流れ下り、そのまま直接太平洋の唐丹湾へと注いでいる。その熊野川の上流部の沢に沿って道は下る。 峠方向を振り返ると、まだ峠の鞍部らしき箇所が望めた(右の写真)。そろそろ夕暮れ時で、東面であるこちらの山腹は日影となって暗くなりだした。 |

峠方向を振り返る (撮影 2006. 5. 3) |

こなら見本林 (撮影 2006. 5. 3) |

赤坂峠の標高は712mで、低くはないが、さりとて高山植物が見られるような高地でもない。いつもなら杉の林に囲まれた道になりそうなものだが、ここは東北地方である。沿道には青々とした杉の代わりに、まだ葉を付けない樹皮の白い木も立ち並ぶ。「こなら見本林 日本製紙(株)」と書かれた看板が立つ。笹で覆われた地面に林立する幹の間から、遠くの山肌がのぞく。こうした点もこの峠道が開けた感じがする理由である。 |

| 熊野川の本流に降り立つ前には、少しの九十九折りもある。路面もやや荒れた感じがした。しかし、それも本の僅かで、間もなく安定した熊野川沿いへと下って行く。 |

やや荒れた道 (撮影 2006. 5. 3) |

|

|

|

ゲート箇所 (撮影 2006. 5. 3) |

道は川の左岸へと降り立つ。右手に熊野川の上流部の流れが、直ぐ目の前に見える(上の写真)。岩の間を清冽な水が流れている。こんな川の畔でキャンプしたいものだ。

川沿いになって間もなくゲート箇所を通る(左の写真)。赤く塗られた鉄骨の丈夫そうなゲートだ。大船渡側のゲートは緑色で、それぞれ違った色を使っているのが面白い。 |

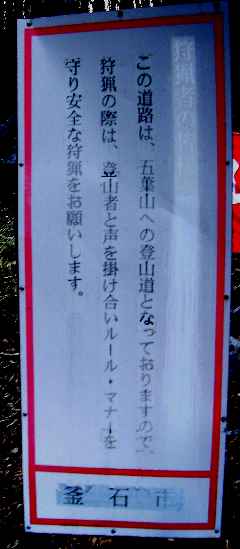

| ゲートを峠方向に見ると、その少し手前に縦長の看板が立っていた(右の写真)。それには次のようにある。

この道は、五葉山への登山道となっておりますので、狩猟の際は、登山者と声を掛け合いルール・マナーを守り安全な狩猟をお願いします。 「この道」とは赤坂峠に続くこの県道のことである。登山者だけでなく、私のような峠好きの一般者も通るのである。鉄砲を撃つ時はくれぐれも気を付けてもらいたいものだ。熊野川の河原などでキャンプをするのは、ちょっと止めた方が良さそうだ。 看板の手前を右方向に、林道が分岐していた。入口に立つ林道看板には「林道 五葉線」とある。工事中に付き立入禁止ともされていた。地図を見ると、北に位置する楢ノ木平牧場方面に繋がっている林道のようだ。もしかしたらこの林道でも別の場所に出られるかもしれない。 |

ゲート箇所を峠方向に見る (撮影 2006. 5. 3) 右手に狩猟の注意看板が立つ 左手には「発砲注意」とも書かれている この手前右に五葉林道が分岐する |

|

ゲート箇所の後 (撮影 2006. 5. 3) 左手に狩猟注意の看板 小さな「クマ注意」の立札もある この先で川を渡る |

ゲート箇所を過ぎると、その先道は熊野川を渡って右岸へ出る。その橋の手前にも看板が立つ。

シカ猟に入猟する方へ 登山者や山での作業者等に十分注意しましょう。 撃つ前に、矢先を再確認すること。 オレンジ色の目立つ服装で。 シカの残滓(ざんし)の不法投棄はやめましょう。 どこだったか、峠道を走っていると時折銃声が山間に響き渡ったことがある。滅多に事故は起きないだろうが、やはりあまり良い気持ちはしなかった。 |

|

|

| 県道は一たび熊野川の右岸に出ると、国道に出るまでずっと右岸を走り通す。ゲート箇所も過ぎたので、早速建物が現れてきた(右の写真)。人家のように見える。別荘かもしれない。少なくとも赤坂峠の釜石市側最奥に建つ家屋だ。その近くに立つ県道標識には「釜石市荒金」とある。峠を3Kmほど下ってきた地点だ。この後、熊野川沿いには上荒川、荒川、下荒川の集落名が地図に見える。 |

最奥の家屋 (撮影 2006. 5. 3) |

家屋の前を通り過ぎる (撮影 2006. 5. 3) 作業小屋のような物が見える |

県道看板 (撮影 2006. 5. 3) |

ダムを望む (撮影 2006. 5. 3) |

道の左手に見える熊野川はいつの間にか大きくなっていた。その熊野川にまだ新しそうなダムが架かっていた。砂防ダムと思われる。その対岸に道が通じていた。 |

|

|

| 道は概ね開けた谷間を下って行く。ただ、大船渡側のように峠を遠望できるような雄大さはない。斜面に築かれた集落がぽつぽつ現れる。その中を相変らず狭い道がクネクネと下って行く。 |

集落がぽつぽつある (撮影 2006. 5. 3) |

スベリ止メ (撮影 2006. 5. 3) |

大船渡市側の国道107号よりこの県道に入って間もなくから、道の所々に小さな木製の小屋が立っていた(左の写真)。立ち止まってよくよく見ると、「スベリ止メ」と書かれていた。冬期には砂でも入れておくのだろう。丸太小屋を模した物で、無粋でないのが良い。峠やゲート箇所にも立っていた。ただ、滑り止めなど必要なさそうな平らな所にもあり、それを見た時は奇異な感じがした。 |

|

比較的大きな集落を過ぎる。その先にあった県道看板の地名には「上荒川」と記されていた。 また「五葉山13Km」とある。ここから赤坂峠までの距離として13Kmはちょっと長過ぎると思う。やはり看板の言う通り、五葉山までの距離だろうか。しかし、赤坂峠から五葉山まで車道が通じている訳ではないのだが。 周囲には畑が広がりだした。緩斜面を雛壇状に耕作し、山際まで隈なく耕されている。 |

県道看板 (撮影 2006. 5. 3) |

国道45号方向に見る (撮影 2006. 5. 3) 県道看板の周辺 |

峠方向に見る (撮影 2006. 5. 3) 県道看板の地名には上荒川とある |

桜と県道看板 (撮影 2006. 5. 3) 地名は上荒川 |

県道看板 (撮影 2006. 5. 3) 釜石15Km 45号 2Km 国道45号まで2Kmの看板も出てきた。車道に覆いかぶさるように見事な枝振りの桜が咲いていた(左の写真)。 |

やっと二車線路 (撮影 2006. 5. 3) でもこの先でまた狭くなる |

上荒川の集落を過ぎた頃から道の幅が広くなり、ついにはセンターラインが出てくる。ただ、それも僅かな距離で、また狭い道へと戻って行った。 |

|

|

| 三陸鉄道の南リアス線の鉄路をくぐると、その直ぐ先で国道45号の高架が現れる。これで赤坂峠の峠道も終点である。道路看板を掲げてある支柱には「下荒川」とある。

県道193号と国道45号は立体交差しているので、県道から国道に乗るのはちょっと複雑だ。一旦国道の高架をくぐり、そこから右に回りこみ、T字で国道に出る。ただ、道路看板がしっかりしているので、それをじっくり眺めれば間違えることはない。通る車もほとんどなく、国道の高架を過ぎた先の道が少し広くなっているので、そこで車を止め、落ち着いて周囲の道路看板などを確認できる。 ここは三陸海岸に面する唐丹湾からも直線距離で1Kmほどの近さだ。ましてや湾に直接通じる熊野川沿いである。昨年(2011年3月)の東日本大震災では、この付近にも津波の被害が及んだのだろうか。 |

上を国道45号が通じる (撮影 2006. 5. 3) |

国道45号の高架を過ぎた先 (撮影 2006. 5. 3) 地名は下荒川 前方を左折は片岸へ 右折は国道45号へ |

道路看板 (撮影 2006. 5. 3) この看板の手前が県道193号を赤坂峠方面へ こうした道路看板が充実しているので助かる 看板にはないが、前方を直進する細い道がある それは熊野川右岸を河口へと続いているらしい |

国道45号から降りて来た道 (撮影 2006. 5. 3) 前方に熊野川が流れ、 その手前を左に行くのが県道193号 |

国道から降りて来るとある看板 (撮影 2006. 5. 3) 左:大船渡 県道193 国道107へ(赤坂峠へ) 直進:片岸(熊野川を渡る) 右:荒川海岸(熊野川河口へ) |

国道45号へ上る道 (撮影 2006. 5. 3) 手前が熊野川方向 軽トラの先を左に入る道は県道250号(大石方面) |

国道45号に出て来た所 (撮影 2006. 5. 3) 釜石市街方向に見る この先で国道は熊野川を渡る 赤坂峠はこの左手方向 |

| 国道45号に乗る前は、これから先の旅程をしっかり考えておかなければならない。一旦、大幹線路である国道45号に乗ってしまったら、途中で止まってのんびり道の確認などしていられない。赤坂峠の道とは訳が違うのだ。そういえば、赤坂峠前後のゲート区間内では、一台の車ともすれ違うことはなかった。国道ではそこを走る車の速度も違う。閑散とした峠道をゆっくり走って来た「のんびりモード」を切り替え、夕方迫る国道を仕事で急ぐ車の速度に合わせてしっかりアクセルを踏み込まなければならない。気持ちの切り替えがなかなか難しい。

日の暮れを前に、今日の旅も収束へと向けることとする。この近辺では大きな市街を持つ釜石市に宿を予約した。最後に苦手な市街地走行が待っている。うまく釜石ステーションホテルが見付かると良いのだが。 |

| 沢山の旅を重ねても、その旅のことをどんどん忘れていく。こうしてホームページを作っているのは、旅のことを忘れないように書き残しておこうという意味もある。自分自身で読み返しても、全く忘れている旅での出来事が記されていたりして、面白く思う時がある。

今回、赤坂峠を掲載し、「赤坂峠」という峠名もしっかり頭の中に入った筈だが、これとていつまでもつか当てにならない。その内、私の頭の中から消え行く運命だろう。好きでいろいろ旅を経験してきたが、旅とは何ぞやと思う、赤坂峠であった。 |

| <走行日>

・2006. 5. 3 大船渡市→釜石市(キャミにて) <参考資料> ・角川日本地名大辞典 3 岩手県 昭和60年 3月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本ウェブサイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <Copyright

蓑上誠一>

|