| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

いしぐれとうげ (峠と旅 No.011-2)

あの険路の国道も、トンネル開通で大変貌した峠道

(掲載 2015. 6.22 最終峠走行 2013.11.13)

| |

|

前方は三重県いなべ市大安町石榑南(だいあんちょう いしぐれみなみ)

(旧員弁郡(いなべぐん)大安町石榑南)

手前は滋賀県東近江市(ひがしおうみし)政所町(まんどころちょう)

(旧神崎郡永源寺町(えいげんじちょう)政所)

道は国道421号・八風街道(はっぷうかいどう)

峠の標高は680m〜690m (地形図の等高線より)

車幅制限2.0mのしっかりしたコンクリートブロックが三重県側の通行を阻んでいた

現在は石榑トンネルが開通し、もうここを車で通過することはできないようだ

| 序 |

|

<回想> 前回の安楽越で、 よせばいいのに鈴鹿山脈を越える峠をリストアップしようと試み、結局中途半端な結果となった。その折、当然ながら石榑峠も登場する。 この峠はとても好きな峠の一つだ。何故かというと険しいからである。鈴鹿山脈を車道で越える峠の中では一番だ。 険しさの証左として、峠と三重県側の麓に、その間で通行できる車の幅を制限する為、頑丈なコンクリートブロックのゲートが設けられていた。 仮にも「国道」と名の付く道で、これは尋常な光景ではない。鈴鹿山脈と言わず、日本全体を見回しても、国道としては屈指の険路であった。 この険しさは癖になり、過去に3回越えている。 また、このホームページ「峠と旅」の掲載開始は1997年6月20なのだが、 その日付で早くも石榑峠を追加した程だ。 10の峠でスタートして、石榑峠が11番目の峠である。 石榑峠を最後に越えたのは2001年5月で、それからはずっと御無沙汰だった。あの道がそのままにされている筈がない。 必ずトンネルが開通する。新しい道路地図を見る時は、何となく石榑峠がある付近から目を背けてきたのだった。 <再訪> それが2013年11月、同じ鈴鹿山脈にある御在所岳や武平峠を訪れ、 その後あまり時間がなかったが急きょ石榑峠を越えてみることとした。 新しい地図としては三重県側の県別マップルしか所持していなかったが、改めて見ると確かに石榑トンネルというトンネルが描かれている。 今では旧道となった石榑峠は果して通れるのだろうか。 不安と期待が織り交ざる中、旧永源寺町、現東近江市側から峠を目指したのだった。 結局は、旧道は通行止で、時間の余裕もないので無味乾燥なトンネルをさっさと抜けてその日の宿へと向かったのだった。 今後いつまた通れるとも分からない石榑峠を再び訪れることはなさそうだ。 最初に石榑峠を掲載した時は、まだダイヤルアップ回線でデータをアップロードする時代である。 掲載できる写真の量も限られていた。今回は14年程昔の石榑峠をここに回想し、お悔やみを申し上げるのであった。 チーン(リンの音)。 |

| <地形図(参考)> 国土地理院の 地形図にリンクします。 (上の地図は、マウスによる拡大・縮小、移動ができます) |

| 滋賀県甲賀市側より峠へ |

|

<国道421号> 石榑峠を越える栄えある国道の番号は421号である。 最近、別冊宝島の「知られざる国道の世界」という本が出されたが、それに少し写真を提供し、 記念に一冊頂戴した。 その本では温見峠(国道157号)など、 いわく付きの国道が多数紹介されている。しかし、この421号の掲載は確かなかったことと思う。 もし石榑トンネルが開通していなかったら、間違いなく選ばれていた国道だろう。 <上山小学校前より国道へ> 国道421号の西の起点(実際は国道の終点)は滋賀県近江八幡市である。 琵琶湖の畔(ほとり)から始まって鈴鹿山脈を越え、伊勢湾沿いの三重県桑名市(こちらが国道の起点)に至る。 そこを全部走り通したことはない。いつも途中からちょこちょこ出入りする。 今回は南の日野町方面から県道188号を北上して来た。 国道421号とは大きな交差点で交わり、交差点名には「山上小学校前」とあった。 国道のどの辺りに出たか見当が付かなかったが、とにかく右折して東に向かえばよい。 こういう峠道は混み合う街中と違い、道に迷う心配がない。 |

県道188号から国道421号へ (撮影 2013.11.13) |

「山上小学校前」 (撮影 2013.11.13) |

|

<旧主要地方道・近江八幡員弁線>

国道に入ると直ぐに高架をくぐった。小学校へ通じる道のようだ。 その高架の欄干に「桑名 46Km、いなべ 33Km」と道路看板が出ていた。 この「いなべ」とは旧員弁町(いなべちょう)の市街地を指すのだろう。 この道は、国道に昇格する前は主要地方道・近江八幡員弁線と呼ばれていたようだ。 国道になって桑名市まで延長されたものらしい。 <八風街道> 国道421号の滋賀県側では「八風街道」(はっぷうかいどう)の呼称がある。 鈴鹿山脈の八風峠を越え、三重県菰野町(こものちょう)田光(たびか)に至る道だ。 鈴鹿峠越えなどと共に、古くから近江と伊勢を結ぶ街道であった。 しかし、現在の国道421号は石榑峠を越えている。 この国道が八風街道と呼べるのは、正確には八風峠を越える道が分岐するまでである。 |

高架をくぐる (撮影 2013.11.13) |

| <愛知川> 山上小学校前の交差点付近から、道は丁度愛知川(えちがわ)の左岸沿いになる。 愛知川は鈴鹿山脈に水源を持ち、西流して琵琶湖に注ぐ。 よって淀川水系(淀川の支流)である。 愛知川の上流部は、八風谷(はっぷうだに)、茶屋川、神崎川などの支流からなり、どれが本流かはよく分からない。 <永源寺町> 沿道に「本山・永源寺まで600M 永源寺桜 西流の愛知川溪谷8K」などと書かれた看板が出て来た。 現在、石榑峠の滋賀県側は広く東近江市になっているが、以前はもう少し狭い範囲で神崎郡(かんざきぐん)永源寺町(えいげんじちょう)という町だった。 滋賀県下の町村の中では最も広い面積を有していたそうだ。東近江市が三重県と接する部分は、全て旧永源寺町となる。 町の名の起こりは看板にもあった永源寺と呼ぶ寺が元だったらしい。永源寺は桜の名所にもなっている。 |

|

|

この付近、国道は走り易いが殺風景だ。県道188号の続きで紅葉橋を渡った愛知川右岸に集落が多いようだ。

そちらに高野(たかの)という大字の中心地がある。現在は永源寺高野町である。

蛇行する愛知川をショートカットするように道が通じている。多分、そちらが古くからの八風街道の道筋ではないだろうか。 |

|

| <土産物屋など> 国道沿いに土産物屋や観光用の駐車場が出て来た。ちょっとした観光地の雰囲気がある。 |

|

この先、左に県道188号が分岐

県道188号分岐の看板 (撮影 2013.11.13) |

<県道188号分岐> その先、左に愛知川を渡って県道188号が分岐している。観光バスだろうか、丁度橋を渡って来るバスがあった。 永源寺などもその橋を渡った愛知川右岸にある。交通の便が良い国道に車を置いて、徒歩で観光するのであろうか。 <相谷> 県道分岐を過ぎると、国道標識には「東近江市 相谷」と出て来た。永源寺相谷町(あいだにちょう)だ。 今度は左岸に集落が集まる。 |

|

<通行規制区間の起点>

相谷地区の途中で通行規制区間の起点を過ぎる。 ここより、県境を越えたいなべ市石榑南までの27Kmが、異常気象により通行止になるとのこと。 電光掲示板には「スピードの出しすぎに注意!」とある。スピードが出る道だが、地形的に険しい道でもある。 |

通行規制区間の起点 (撮影 2013.11.13) |

国道の様子 (撮影 2013.11.13) |

<国道の様子> 国道の通行量はまあまあある。対向車に大型のダンプなども通る。中には三重県側から来たものもあるだろう。 以前の石榑峠は、そんな大型車を通せる峠ではなかった。 道は愛知川による広い河岸段丘の上に通じている。ここを過ぎると谷は狭まり、もう広々とした土地はない。 |

|

|

<相谷集落>

国道は山際を直線的に進むが、沿道に人家は少ない。国道より一段低くなった愛知川寄りに人家が集中している。 その中に国道と並行して道が一本通じる。そちらが古い八風街道であろう。 しかし、この1、2km上流に永源寺ダムができていて、その直ぐ下流で道は尽きている。 相谷の集落は石榑峠の滋賀県側にある大きな集落では最終のものだ。この先は小さな集落が点在するばかりだ。 |

左手に相谷集落 (撮影 2013.11.13) |

| 永源寺ダム以降 |

永源寺ダム (撮影 2013.11.13) |

<永源寺ダム> 永源寺ダムは愛知川本流を堰き止めてできている。国道はその堰堤の直ぐ脇に通じる。 |

以前のダムの看板 (撮影 1992.10.21) 住所は永源寺町相谷 |

ダムの看板 (撮影 2013.11.13) 住所は東近江市永源寺相谷町 (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

<ダム湖左岸の道>

ダム堰堤より4、5km上流までは、昔の八風街道の道はダム湖に沈んでいる筈だ。 国道は湖の左岸に通じるが、この区間は八風街道と呼ばれても、名ばかりのこととなる。 相谷第一トンネルという新しそうなトンネルを抜ける(右の写真)。その前後は快適2車線路だ。 しかし、その後には昔のままのトンネルが現れ、当然ながら道幅が狭い。 石榑トンネルが開通した後も、このダム湖左岸沿いの区間は、今も未改修の部分を多く残している。地形が険しいようだ。 |

道の様子 (撮影 2013.11.13) 前方に相谷第一トンネル |

|

| <佐目町> 国道標識には東近江市の佐目町(さめちょう)とある。 「この先約4Km 大型車離合困難 待避所有り」との看板も立つ。 ダム湖の上流部で国道が右岸に渡るまでは車の運転は気が抜けない。 |

国道標識など (撮影 2013.11.13) |

古いトンネル (撮影 2013.11.13) 扁額には多分「佐目隧道」とあったようだ |

佐目集落 (撮影 2013.11.13) |

<佐目集落> 永源寺ダムにより昔の八風街道の集落は湖に沈んでしまっただろうが、今の国道沿いにも小さいながらも集落が見られる。 佐目集落には商店も見られた。ダム建設に伴い、一部の人家が移転してきたものだろうか。 |

|

<道の様子>

路面にセンターラインはほとんど見られない。ただ、改修の跡は見られるので、少しは道幅は広げられたのだろう。 国道より一段湖畔側に下った所に墓地が望めた。墓石はどれも新しそうで、この墓地も移転されたものだろうか。 現在の佐目集落に立つ人家の数より墓石の数の方が多そうだった。 |

湖畔の道の様子 (撮影 2013.11.13) |

| ダム湖上流部 |

| <工事個所> 道の湖畔側で比較的大規模な工事が行われていた。愛知川の支流・佐目子谷川が湖に注ぐ付近だ。 現在の橋には「橋梁上 大型車 連続走行 禁止」と看板がある。 多分、この橋の架け替え工事ではないだろうか。 |

湖畔の工事の様子 (撮影 2013.11.13) |

工事個所 (撮影 2013.11.13) 支流の佐目子谷川を渡る付近 |

ダム湖を望む (撮影 2013.11.13) この奥がダム堰堤 |

<ダム湖を望む> 永源寺ダム湖は大きく「く」の字に屈曲している。沿道からはその様子が眺められる。やや殺伐した雰囲気だ。 |

|

前の写真とほぼ同じ個所

左手奥がダム、右手が上流部

|

<萱尾町>

湖畔沿いにまたポツリと小さな集落を見る。萱尾町(かやおちょう)だ。集会所もある。 |

萱尾集会所付近 (撮影 2013.11.13) |

湖の上流部 (撮影 2013.11.13) 河川沿いで工事中 |

<湖の上流部> 湖が終わり、やっと川底が見えて来る。河川沿いでは工事車両が入り、何やら土木工事が行われていた。 沿道には途中、神社の鳥居を見る。地図には大瀧神社とある。 古くからあるものだろう。もうこの辺に来れば、現在の国道も昔の八風街道近くに戻ったと思われる。 |

|

<右岸へ>

国道は愛知川の高みで右岸へ渡る。橋から見渡す愛知川は護岸に土が露出して、荒々しい様相だ。 |

右岸へ渡る (撮影 2013.11.13) |

| 愛知川右岸以降 |

| <愛知川右岸> 国道は右岸に渡るとセンターラインもある直線的な道となる。川面より少し高い所に通じている。 道は快適だが、かえって沿道に人家などはない。 <奥永源寺> 右岸沿いになって直ぐに大きな看板が出て来た(下の写真)。「奥永源寺」と題している。 ここより愛知川上流の水域が奥永源寺と呼ばれるのだろう。三重県との県境を成す、奥深い地だ。 北に鈴鹿山脈最高峰の御池岳(1247m)、南に2番目に高く名の知れた御在所岳(1212m)がそびえる。 鈴鹿山脈の中でも、その主要部と言える。 <奥永源寺の地名> 奥永源寺と呼ばれる範囲には、国道421号沿線に限ってみると、九居瀬町(くいぜちょう)、政所町(まんどころちょう)、 蓼畑町(たてはたちょう)、黄和田町(きわだちょう)、杠葉尾町(ゆずりおちょう)といった地区名が見られる。 それぞれから「町」を取れば、旧永源寺町の大字名になるのであろうか。この中で石榑峠は政所に、八風峠は黄和田に属す。 |

|

|

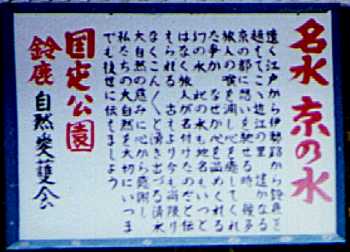

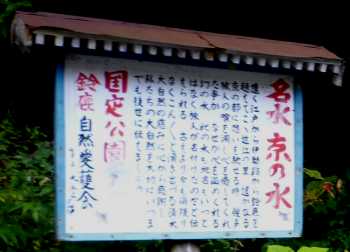

<名水 京の水>

奥永源寺の看板の近くに、峠方向を指して「名水 京の水 4k」と看板があった。 初めてこの石榑峠を越えた時(1992年)、20リッターのポリタンクを持っていたので、それに汲んで野宿旅に使ったのを覚えている。 今回も訪れてみようと思う。 |

「京の水」の看板 (撮影 2013.11.13) |

この先左に県道34号が分岐している (撮影 2013.11.13) |

<県道34号分岐> 国道沿いは殺風景ながら店などが少し見える。その先で県道(主要地方道)34号が目立たなく左へと分岐する。 その道は支流の御池川を渡り、政所(まんどころ)の集落へと通じる道だ。 更に御池川上流で旧愛東町(現東近江市)や多賀町へと通じていた。 |

|

<新溪勢橋>

県道34号を分けた国道は、真っ直ぐ進んで新溪勢橋という橋で愛知川の左岸へと渡る。 現在、この国道421号で道に迷うもの者は居ない。 2車線路の快適な道をただ真っ直ぐ行けばよく、川の右岸だろうが左岸だろうが関係ない。 しかし、始めてここを訪れた時、まんまと道を間違わされてしまった。 当時、まだ新溪勢橋はなく、今の県道34号方向に行くのが国道であった。 |

新溪勢橋 (撮影 2013.11.13) 国道421号の新しいルート |

|

そのまま進んでちょっとした峠を越えると、「愛東町」と書かれた標識を見付けた。地図を眺め、やっと現在地を確認する。

ついでだから多賀町の犬上ダムを見学し、国道307号で甲良町、秦荘町、湖東町、愛東町と戻り、角井峠を越えてまた政所の中畑に辿り着いた。 <政所 中畑> 赤い欄干の橋の袂には、「ここは政所 中畑」と書かれていた。 道路情報の看板も立ち、「通行注意 落石のおそれ この先」とあった。 そんなことより、こっちが国道421号だと分かり易く示して欲しかった。 奥永源寺地区から外界に通じる車道は、石榑峠を越える国道421号と、今の県道34号しかない。 赤い溪勢橋の袂は、その重要な2本の道が分かれる要衝であった。 それにしても、どちらへ行く道も狭く、寂しい分岐点であった。 |

|

<現在の国道>

現在の国道は、新しい方の溪勢橋を渡ると蓼畑(たてはた)の集落内に入って来る。 すると左から細い道が合流して来る。それが溪勢橋を渡って来た以前の国道である。 <黄和田を通過> 蓼畑集落を過ぎると、道はまた愛知川右岸に少し入り、黄和田(きわだ)集落をかすめ、また左岸に戻る。 このルートも新しい。以前はずっと左岸を遡っていた。 |

国道421号を峠方向に見る (撮影 2013.11.13) 蓼畑の集落内 この先で左手から溪勢橋を渡って来た道が合流する |

黄和田集落付近 (撮影 2013.11.13) 左に黄和田キャンプ場への道を分ける そのキャンプ場を示す矢印看板が立っている |

愛知川を左岸に渡り返す橋 (撮影 2013.11.13) 新しい橋だ |

|

<黄和田キャンプ場付近>

国道が以前のルートに戻ると、愛知川の対岸の河原にキャンプ場が望める。黄和田キャンプ場だと思う。 この付近にはこうしたキャンプ場が多い。1990年代に開発されたのではないかと思う。石榑トンネルが開通する前から賑わっていた。 夏休みともなると、キャンプ場の敷地はテントや車で一杯である。 改修前の狭い国道にも行楽の車が溢れ、意外な人気だった。石榑峠は容易に越えられる道ではない。 果して遠く桑名や四日市の市民が遥々やって来るだろうか。 やはり琵琶湖東岸の近江八幡などから永源寺などを見学しつつ、訪れる者が多かったのではないか。 |

黄和田キャンプ場 (撮影 2001. 5. 3) |

|

前の写真とほぼ同じ場所

夏休みとあって、キャンプ場は賑わっていた

国道標識には「杠葉尾」とある (撮影 2013.11.13) 元の「永源寺町」の上に「東近江市」とシールが貼ってあった |

<杠葉尾> この付近の愛知川左岸は、杠葉尾(ゆずりお)となる。 しかし、今の国道はその集落内を避け、西の外れを遠巻きに通じている。沿道には人家が見られない。 以前の国道は、もっと川沿いの集落内に通じていた筈だ。 快適な国道を走っていると、もう杠葉尾集落へと続く旧道の分岐など、ほとんど見過ごしてしまう。 国道沿いには、僅かに店などが見られた。 |

| <杠葉尾集落の外れ> 国道の左手にも、のどかな杠葉尾の人家が見えて来ると、杠葉尾集落も最終地点である。 左手より集落内に通じていた旧国道が合流し、その先で愛知川支流の神崎川を渡る橋が架かっている。 多分、神崎橋と呼ばれるのだろう。 |

|

左より旧道が合流して来る

この先で神崎川を渡る

|

<神崎川を渡る>

現在の国道は快適に神崎川を渡り、あまり川を渡っという意識もないまま通り過ぎる。 2001年に訪れた時は、まだ以前の赤い欄干の神崎橋だった(下の写真)。 付近には鈴鹿キャンプ場や池田キャンプ場があり、国道脇にも駐車場が設けられていて、5月の連休時期ともあって行楽客で賑わっていた。 |

神崎橋の付近 (撮影 2013.11.13) |

|

手前が峠

橋はまだ狭く赤い欄干だった

橋の袂に「西流の里 杠葉尾」と標柱が立っていた

| <千種越え(余談)> 尚、この神崎川の上流部には根の平峠(ねのひらとうげ)が稜線上に位置する。この峠を越える道は千種(ちぐさ、ちくさ)越え(根の平越えとも)と呼ばれ、八風街道とは旧永源寺町で合流していたという。現在の神崎橋近辺がその合流点だろうか。 ただ、千種越えは、神崎川水域から更に渋川(愛知川支流)水域に移る杉峠とセットで使われたともある。複数の道筋があったのだろうか。 |

| 神崎橋以降 |

神崎橋の先 (撮影 2013.11.13) 立派な道が続く |

<神崎橋以降尾> 杠葉尾集落は石榑峠の滋賀県側最終の集落である。集落の外れで神崎川を渡ると、そこより上流側にはもう人家は存在しない。 石榑トンネル開通に伴い、現在の国道は神崎橋に続いて立派な2車線路が延びるが(左の写真)、 以前はそこより峠側は狭い道が続いていた(下の写真)。 現在、「山間部 シカ 飛び出し注意!」と看板がある付近には、 以前は「通行止 2t車以上 三重県側」と交通情報の電光掲示板が立っていた。 傍らにはキャンプ場利用者の物か、トイレがあった。石榑峠の道もここまで降りて来ると一安心と思えた。 前方には杠葉尾の集落が望め、三重県側から滋賀県側に越えて来た時は、初めて人里の雰囲気が感じられる場所であった。 |

交通情報の看板 (撮影 2001. 5. 3) 通行止 2t車以上 三重県側 |

以前の神崎橋の先 (撮影 2001. 5. 3) この先で道が狭くなる |

| <京の水> 神崎橋から先は、もう見違えるような国道421号である。昔の面影など全くない。 500m程も行くと案内看板があり、国道を右手に少しそれて「名水 京の水」がまだ残っていた。 100m程の距離に旧道がバイパスし、その途中に清水が涌いている。 ただ、その名水は人気があるようで、訪れた時は軽トラック2台が道を塞いでいた。 水を多量に汲んでいる方が居て、近寄り難い。遠目に見学させてもらうだけだった。 |

京の水 (撮影 2013.11.13) 杠葉尾集落方向に見る |

京の水 (撮影 2013.11.13) |

|

以前は竹か木製の樋のような物から清水が流れ落ちていたが、今では塩ビパイプになっている。やや味気ない。

周りの雰囲気も、以前はうっそうと茂る森の中に、人知れずこんこんと清水がほとばしっていて、如何にも名水という情緒があった。 |

京の水の看板 (撮影 2013.11.13) 左手にある物は古くから立っている 右手は日本酒の宣伝 |

京の水の看板 (撮影 2013.11.13) 右手は検査成績書 |

|

今はいろいろ看板も増えた。検査成績書もあり、安全に名水が楽しめるのはいい。

最初にこの水を野宿に使った時は、安全を見て生で飲むことはしなかった。

主に即席ラーメンを茹でるのに用いた。

醤油味や塩味の利いたラーメンでは、名水だろうが何だろうが、味には影響なかったように思う。 |

|

案内看板 (撮影 1992.10.2) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

案内看板 (撮影 2013.11.13) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

「京の水」のお陰で、その部分だけ旧道が残る。今見ても狭い道だ(下の写真)。その上、周囲は深い森に囲まれていた。 |

|

峠方向に見る

|

|

<「京の水」以降>

「京の水」から少し峠方向に入った道の様子を撮った写真が残る(右の写真)。 狭い道には木々が覆いかぶさり、まるでトンネルの中を行くようであった。 <登坂車線> 現在の国道いは、2車線どころか途中から登坂車線も出て来る(下の写真)。 大型車が下って来た。こんな光景は以前からは想像できない。隔世の感がある。 よく見れば、道の脇の所々に旧道跡が残っているようだが、もう顧みられることはなさそうだ。徐々に自然へと帰って行く。 |

以前の道の様子 (撮影 2001. 5. 3) 「京の水」より少し峠より 多分、峠方向を見る |

「登坂車線 200m」の看板 (撮影 2013.11.13) |

大型車も通る (撮影 2013.11.13) この先、登坂車線あり |

左に分岐 (撮影 2013.11.13) |

<茶屋川沿いの道> 登坂車線区間の途中、左にまた旧道のような道が下って行った。多分、茶屋川沿いに通じる道を分けたのだろう。 下の写真は以前の分岐を示したものと思う。カーブミラーが立っている。前後の道は暗く狭い。 |

|

「京の水」より少し上流側

国道標識には「永源寺町 杠葉尾」とある

カーブミラーが立っているので、分岐があったようだ

| <茶屋川より上流の川> 茶屋川を分けた後も、道は川の左岸を登る。 それは八風峠方向から流れ下って来た川で、「八風谷」(はっぷうだに)と呼ばれる川の下流部だ。 文献(角川日本地名大辞典)にはその八風谷について「愛知川支流の茶屋川に注ぐ」とある。 もう愛知川と呼ばれる本流はなくなり、八風谷と呼ばれる支流だけが残った訳だ。 尚、文献では愛知川の起点を大字杠葉尾・字山口としている。山口の場所は分からないが、杠葉尾の東端は神崎橋付近である。 神崎川が注ぎ込む地点から下流を愛知川、そこより上流を茶屋川と呼ぶ可能性もあった。 |

|

道の方は快適な上り坂が続く。広い路側帯もあって、トラックなどが休憩している様子だった。

石榑トンネルの三重県側は直ぐにはこうした休憩場所がない。

国道421号全般に渡っても、道の駅など大きな車も停まれる箇所はあまりない。

滋賀県側の登坂車線区間は、現在の八風街道を通過するも車には、恰好な休憩スポットのようである。

|

登坂車線区間 (撮影 2013.11.13) 駐車可能な広い路側帯も完備 |

前方に「登坂車線 終り」の看板 (撮影 2013.11.13) |

その登坂車線もやっと終わりに近付いた。前方に「登坂車線 終り」の青い看板が見えてきている(左の写真)。

|

| 八風谷橋 |

| <八風谷橋> 新しい石榑トンネルの滋賀県側坑口まで後数100mといった所で、一つの橋を渡る。 八風谷を渡る多分八風谷橋(はっぷうだにはし)と呼ばれる橋である。 |

|

右手に少し旧道跡

|

<以前の八風谷橋>

古い八風谷橋を写真に撮ってあった(右の写真)。橋の銘板には「はっぷうだにはし」と書かれてあった。 橋を渡ると本線は左へとカーブし、そこを右に八風峠方向へと道が分かれていた。 |

以前の八風谷橋 (撮影 2001. 5. 3) 峠方向に見る (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

手前が石榑トンネル、前方が新しい八風谷橋

左が八風峠へ、右は石榑峠への旧道

旧八風谷橋の痕跡 (撮影 2013.11.13) 手前が石榑トンネル |

<橋の痕跡> 現在の八風谷を渡る新しい橋の上流側を見ると、そこに橋が架かっていた痕跡が確認できた。 それが元の八風谷橋であるようだった。やや哀れである。 <八風峠への道> 最初に訪れた時はコンクリート舗装で、登山案内などが立っていた。 今は入口付近だけアスファルト舗装で、「八風キャンプ場」と新しそうな看板とゲートが設けられている(下の写真)。 この道は八風谷沿いを遡るが、車道は途中で途切れているようだ。 |

八風峠への道 (撮影 2013.11.13) |

八風峠への道 (撮影 2013.11.13) ゲートがある 「八風キャンプ場」の案内看板も立つ |

|

文献(角川日本地名大辞典)では、千種峠(根の平峠のこと?)などと共に、応仁文明の乱以降、警戒が厳重になったそうだ。

盗賊などが出没する物騒な峠道でもあり、応仁2年(1468年)に尾張商人が八風峠を越えた時は、警固の武士数10名を率いて山上の宿に泊まったとのこと。

また、連歌師宗長が桑名から近江へ越える折りにも、峠の旅宿で一夜を過ごしたと「宗長日記」にあるそうだ。

大永6年(1526年)のことで、当時は「昔より馬・輿(こし)も通らぬという険しい八風峠」と言われたとのこと。

ただ、険しいながらも峠に宿があったことに驚く。 <八風峠とし石榑峠> 石榑峠の道が今でも八風街道と呼ばれるのは、やはり歴史的に八風峠の方が石榑峠より早くから通じていた道だったからであろう。 ただ、その八風峠は江戸時代に入るとほとんど使われなかったようだ。 一方、石榑峠は明治期まで、近江から伊勢参りをする近道として、また伊勢方面からは政所へと茶摘み女が越える道として使われたそうだ。 旧永源寺町は政所茶の生産地として知られる。 その延長として石榑峠に車道が通じ、遂には石榑トンネルが開通することとなったと言える。 では何故、八風峠に代わって石榑峠が用いられるようになったのだろうか。一つは、標高かとも思った。 八風峠は938m、石榑峠は689m(どちらも文献より)で、石榑峠の方がやや低い。 近江から伊勢に通じるには、より南に位置する八風峠の方が近いが、全体的な道の容易さから、石榑峠のルートが選択されたのかと思ったのだ。 |

行止りの林道 (撮影 1996. 8.16) |

<行止りの林道(余談)> 1996年に訪れた時は、石榑峠も2度目だったので、国道421号の脇道などに入り込んでは寄り道していた。もう、どこの道だか分からないが、南へ向かう 林道に入って道路開削中の工事現場で行止りとなったことがある(左の写真)。八風峠への道だったかもしれない。あるいは、もっと下流の神崎川沿いに根の平 峠(千種峠)へと登る道だったかも。どちらにしろ、今になってはあまり意味のないことだった。それより、その時は石榑峠に関しては、ほとんど写真を撮って いない。せめて峠の様子だけでも写しておけばよかったと悔やむ。 |

| 石榑トンネル周辺 |

| <石榑トンネル> 八風谷に通じる道を分けた少し先に、もう石榑トンネルの滋賀県側坑口が望める。手前には何かの施設の建屋が立つ。 |

石榑トンネルの滋賀県側 (撮影 2013.11.13) |

石榑トンネルの滋賀県側 (撮影 2013.11.13) |

|

|

トンネル延長は4157mと長く、鈴鹿山脈に通じるトンネルでは最長だ。新名神高速道路が次いで約4000mとなる。

トンネル坑口は何の意匠も凝らさず、コンクリートのさっぱりした顔付だ。扁額も素朴である。

滋賀県と三重県の境となる長大なトンネルにしては、あっさりし過ぎている感じがする。

確か、県境を示す看板もない。 |

トンネルの扁額 (撮影 2013.11.13) |

長さ 4157m (撮影 2013.11.13) |

旧道方向を見る (撮影 2013.11.13) 丁度バイクが横切った |

<旧道> 八風峠への道とは反対側に、石榑峠への旧道が始まっている。小さな看板に「竜ヶ岳 石榑峠」と矢印が示されているだけだ。 無駄と思いながらも少し入ってみた。 |

|

<バンガロー?>

旧道に入ると直ぐ、左手奥に建屋が見える。ただし、そちらに入る道はゲートで通行止だ。 以前はバンガローなどを経営していたのではないだろうか。 その様子を撮った写真がある(右の写真)。 峠を下って来ると最初に目にする大きな建屋であった。棟数は多そうだったが、人家はなかったものと思う。 隣接して喫茶店も営業していたようだが、そちらも現在は閉鎖中の様子だった。 |

バンガロー? (撮影 2001. 5. 3) |

旧道の様子 (撮影 2013.11.13) 電柱に喫茶店の看板が掛かる |

旧道の様子 (撮影 2013.11.13) |

| <通行止> 旧道に入って大きなカーブを一つ曲がると、もうその先は通行止であった。 「この先三重県側に通り抜けできません」と看板にある。 道の半分がバリケードで塞がれているが、車一台分の隙間はあった。先に進めないこともないが、どうせ引き返しである。 時間もないので石榑トンネルへと戻った。 |

|

| 石榑峠回想 |

| <石榑峠回想> ここからは14年以上も前の石榑峠である。道は八風谷の川筋を離れ、北の古語録谷へと向かう。 古語録谷は茶屋川の支流である。 道がちょっとしたピークを過ぎれば、八風谷水域から古語録谷水域へと入ったことを示す。 |

|

旧永源寺町側から峠を見る (撮影 2001. 5. 3) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

<峠の滋賀県側> 八風峠への分岐から5、6km登ると峠である。振り返ると古語録谷の谷間が下っている。明るく開けた峠だ。 |

|

| <県境看板> 以前は「滋賀県永源寺」と「三重県大安町」と書かれた県境を示す看板が並んでいた。 道がピークとなる部分より、本の少し永源寺町側に下った所が県境であった。 他には鈴鹿国定公園の看板があるくらいで、閑散としたものだった。 文献には石榑峠を永源寺町の大字杠葉尾(ゆずりお)と三重県大安町との境にあるとしていた箇所があったが、少なくとも現在の地図では、峠は大字政所(まんどころ)との境である。ただ、今の峠を永源寺町側に下ると、最初に集落が出て来るのは杠葉尾である。 |

|

|

<標高など>

峠の標高は、地形図の等高線で690m弱、文献には689mとある。思ったより高くない。 鈴鹿山脈を越える車道の峠としては武平峠(武平トンネル)が一番高く815mだ。 しかも、石榑トンネルが開通し、トンネル標高では、滋賀県側が500mちょっと、三重県側は更に低く370m前後となる。 |

旧大安町側から見る県境看板 (撮影 2001. 5. 3) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

前の写真とほぼ同じ場所

| <車幅制限のブロック> 県境の看板を過ぎると、その先に待っているのが石榑峠名物のコンクリートブロックだ。看板によると幅が2mである。 滋賀県側から写真を撮ると、丁度逆光になり、いつもうまく撮れない。峠の先に明るい空が広がっているのだ。 |

|

旧永源寺町側から見る

| <峠で食事(余談)> 確か初めてこの峠を訪れた時(1992年)だったと記憶するが、車内泊をした朝で昨晩には酷い下痢をし、朝食を食べていなかった。 もう9時を大きく回っていたが、景色でも眺めながらのんびり食事を摂ることとした。 「京の水」で即席ラーメンでも食べたのだろう。 食事中、三重県大安町側から一台のトラックが登って来た。 ちょっと大きいかなと思って見ていると、案の定、コンクリートブロックに手こずっている。 前進後退を何度も繰り返しているが、なかなか通れない。峠には私とこのトラックの運転手以外誰も居ない。 何か手伝うことができるかと腰を上げた瞬間、トラックはするりとコンクリートブロックの間を抜け、平然と滋賀県側の永源寺町へと下って行った。 旧大安町側の麓にも同じようなコンクリートブロックが置かれていたのだが、その時はまだそんな事とは知らなかった。 トラックは既にそのゲートを通り過ぎて来ていて、トラックの運転手もやればできると初めから分かっていたことだったのだ。 |

|

旧永源寺町側から見る

| 峠の三重県側 |

| <三重県側> コンクリートブロックをすり抜けた三重県側はちょっと広々としている。 ブロックの向かって左側にゲートの閉まった道が始まり、鈴鹿山脈の稜線上を南に延びている。 その行先には旧電電公社の四日市統制無線中継所(マイクロウェーブ中継塔)が立っている。 峠と麓の2つの車幅制限ブロックで挟まれた区間内にあるので、その道を行ける車も幅2m以下に限られる。 |

|

左に無線中継所への道が登る

| <石榑南> 峠の三重県側は、今はいなべ市大安町石榑南(だいあんちょう いしぐれみなみ)である。元は員弁郡(いなべぐん)大安町の大字石榑南であった。石榑と付く大字は、他に石榑北と石榑東がある。 <石榑の地名> 石榑の地名は鎌倉期から室町期の石榑御荘(厨)によるそうだ。 現在の石榑北・南・東を中心に、領主を久我家とする伊勢内宮領の荘園が広がっていた。 石榑峠の名は、この古くからある「石榑」の地名から来ていると思ってよさそうだ。 余談だが、どこか旅先の宿で地方版のテレビ番組を見ていると、「石榑」という名字の方が出演していた。 人の名にも使われるようだ。確か西日本方面だったと思う。 <榑> ところで、「榑」(くれ)という字が使われているのは石榑峠以外あまり目にしない。しかし、指の関節などが「節くれ立つ」などと言う時の「くれ」がこの 「榑」なのだそうだ。他には皮の付いたままの木材や屋根葺き用の薄板などを指すとのこと。想像するに、「石榑」(いしぐれ)とは石がゴツゴツしている様子 を表すのではないだろうか。石榑御荘は石がゴロゴロしていた土地にあったのではないかと・・・。 <鈴鹿山脈の峠名> 石榑峠を含め鈴鹿山脈を越える峠道や峠には、現在の三重県側の地名が使われることが多いように思う。 田光越(たびか、八風街道の別称)、千種越/峠、水沢峠(すいざわ)、小岐須越(おぎす)、安楽越/峠(あんらく)などである。 やはり京に近い近江側の立場から見たからではないだろうか。必ずしもそうとは限ったことではないが。 |

|

前の写真とほぼ同じ場所

|

無線中継所が望める

| <宇賀川> 峠の三重県側は宇賀川(うががわ)の水域である。員弁川(いなべがわ)の支流となり、よって員弁川水系に属す。 員弁川は三重・滋賀・岐阜三県の境となる三国岳の東麓に源を発し、伊勢湾で太平洋に注いでいる。 支流の宇賀川は竜ヶ岳(1,099.3m)を源とする。 石榑峠は宇賀川の上流部に位置し、一本の支流の源頭部にあるが、道は一旦の南の別の支流方面へと向かう。 支流から支流へと水域を移る為か、道は途中でちょっとしたピークを越える。 ある程度下ると、黄色の森林開発公団の看板箇所を過ぎる(下の写真)。「石榑峠 造林地」とある。 最初は林道起点によくある林道看板かと思った。道の様子は林道と変わらない。 |

森林開発公団の看板箇所 (撮影 2001. 5. 3) 峠方向に見る (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

森林開発公団の看板 (撮影 2001. 5. 3) 勾配10%の看板も立つ (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

<トラブルに遭遇(余談)>

2度目に石榑峠を訪れ、三重県側に下って来た時のこと、こんな山の中で車の渋滞が起きていた。 ジムニーを路肩に停め、先を見に行くと、どうやら登って来た1台の乗用車が対向車とのすれ違いざま、側溝に落ちてしまったようだ。 のぞいてみると、左側のタイヤ2つとも落ちている。 そこへ後続の登りの車が何台か来て、身動き出来ないでいるのだ。 振り返ると、ジムニーの後ろにもまた1台つっかえた。 普段は交通量が少ない石榑峠だろうが、丁度夏休みの期間である。行楽客と思しき車が多い。 ほっておけば徐々に渋滞はひどくなるばかりだ。一刻の猶予もない。 クレーン車など呼んでいる場合ではないし、第一、車幅制限のコンクリートブロックに阻まれ、 大型のクレーン車などやって来れるか分かったものではない。このままだと全員、身動きが取れなくなる。 |

側溝に落ちた車を引き揚げる (撮影 1996. 8.16) |

|

渋滞に巻き込まれた者たちが車を降りてぞろぞろ集まってきていた。その中の一人の男性が仕切っている。

その号令で居合わせた男たちが、虫に群がる蟻のように落ちた車に取り付いた。

何度かゆすっている内に、遂にその車を溝から引きずり上げてしまった。

その時掴んでいたバンパーなどがめりめりと音をたて、車は明らかに側溝に落ちた以上のダメージを受けたようだった。

引き揚げた後も仕切っていた男性がその車のドライバーにくどくどと注意している。

その人は終始すまなそうにしていた。 峠道のベテラン(?)である我々夫婦も、険しい道には細心の注意を払う。 助手席側の者も、「左、側溝有り」などとドライバーに声を掛けるようにしている。 そのお陰か、二人で旅をしている時に溝に落ちたことはない。 |

| <麓側ブロック> 峠道をある程度下ると、麓側の車幅制限ブロックがある(下の写真)。 峠にある物とここの物とに挟まれた区間、このブロックが規定する幅以内の車しか、どうやっても通れない。 開閉可能なゲートと異なり半永久的に設置されたこのコンクリートブロックは、重機でも持って来ない限り容易に動かせる代物ではない。 2mを超える車は絶対通さないぞという、施工者の固い決意が感じられる。こんな国道は珍しい。 |

|

峠方向に見る

| <道の様子> 三度も越えた峠道だが、実は途中の道の様子にはあまり記憶がない。僅かに写真が2枚残るだけだ(下の写真)。 |

|

|

| 宇賀溪付近 |

| <宇賀川支流沿い> 現在の石榑トンネルを三重県側に抜けると、そこはもう宇賀川支流沿いだ(下の写真)。右手に川を望む。既に標高は約370mと低い。峠を下って来た旧道は、トンネル直後で合流している。 |

|

石榑トンネルを三重県側に抜けた後

右手に宇賀川の支流を見る

| <宇賀溪> 宇賀川の本流沿いになると、直ぐに宇賀溪の入口がある。本流沿いの溪谷が観光地となっている。 |

|

| <伊勢平野へ> 宇賀川本流沿いを1.5kmも下ると、谷間を抜けてもう広い伊勢平野の端に取り付く。 鈴鹿山脈を水源とする幾筋もの川が流れ下り、一帯に扇状地を形成している。 道はもう宇賀川沿いにとらわれることなく、平坦地をのびのびと進む。 |

|

| <石榑南> 道は石榑南の中心地を北側にバイパスして進む。多分、中心地に通る道が元の石榑峠の街道であろう。 今の国道の周辺には耕作地ばかりが広がり、街道の雰囲気は皆無だ。 国道421号を峠方向に見ると、以前は「石榑峠2t車以上 通行止」と出ていた(下の写真)。 「2t」より何より、「2m」の方が重要ではなかったかと思う。 |

|

道路看板 (撮影 2001. 5. 3) |

電光表示板 (撮影 2001. 5. 3) |

|

<l国道306号と交差>

国道421号は閑散とした郊外で国道306号と交差する。 桑名まではまだ20km前後を残すが、宇賀川沿いからも外れてしまったので、石榑峠の旅はここまでとする。 |

国道306号より峠方向を見る (撮影 2013.11.13) |

国道306号沿いを分岐方向に見る (撮影 2001. 5. 3) |

分岐の看板 (撮影 2001. 5. 3) |

| |

|

石榑峠を「峠と旅」の11番目として掲載したのは、やはり例の車幅制限のコンクリートブロックが印象的だったからだと思う。

あれ程仰々しいゲートは他ではなかなかお目に掛かれない。

しかも国道である。ただ、石榑トンネル開通であのゲートが一般の人の目に触れることは殆んどなくなったであろう。

かつての酷道を示す遺産かあるいは慰霊碑代わりに、あのコンクリートブロックがいつまでも残っていてくれないかと思う、石榑峠であった。 |

| |

|

<走行日> ・1992.10.21 滋賀県 → 三重県 ジムニーにて ・1996. 8.16 滋賀県 → 三重県 ジムニーにて ・2001. 5. 3 三重県 → 滋賀県 ジムニーにて ・2013.11.13 滋賀県 → 三重県(トンネル) パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 24 三重県 昭和58年 6月 8日発行 角川書店 ・角川日本地名大辞典 25 滋賀県 昭和54年 4月 8日発行 角川書店 ・角川日本地名大辞典のオンライン版(JLogos) ・県別マップル道路地図 24 三重県 2004年 1月 発行 昭文社 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2015 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト