| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

じ ぞうとうげ (峠と旅 No.219)

朝日連 峰 の奥懐に抱かれた集落古寺へと至る峠道

(掲載 2014. 4. 6 最終峠走行 2012.11. 7)

| |

|

手前は山形県(西村山郡)大江町大字貫見(ぬくみ)古寺(こでら)地区

奥は同県(同郡)西川町大字大井沢根子(ねこ)地区

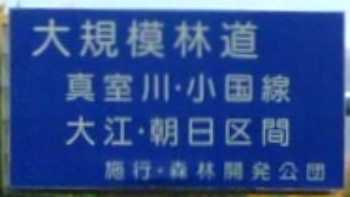

道は大江町側が大規模林道 真室川・小国線 大江・朝日区間

西川町側はふるさと林道地蔵峠線

標高は670m (文献より)

(地形図では640m〜650m)

| 序 |

| <峠

の地蔵> 「地蔵峠」と呼ぶ峠は多く、峠に地蔵が祀られていたことから、その様な峠名になったんだと単純に理解している。名の由来になった元の地蔵がそのまま残っ ていることは少ないかもしれないが、今でも地蔵峠という峠には、ちゃんと地蔵が居ることが意外と多い。 |

| <車道からは見えない地蔵> ただ、現在の車道の峠からは見えな所に地蔵が佇んでいる場合がある。長野県の大鹿村と飯田市との境にある地蔵峠も その一つの例である。元々は峠の側で旅人に寄り添うように地蔵も立っていたのだろうが、後の世に車道が開削され、峰を大きく切り崩された切通しからは地蔵 の姿が 消えてしまった。車道から稜線の上に登った林の中に、地蔵を安置した社がひっそり佇んでいたりする。峠好きか、何かの目的で峠付近を散策しない限り、車で ちょっと立寄っただけでは、こうした地蔵は人目には付かない存在だ。 |

|

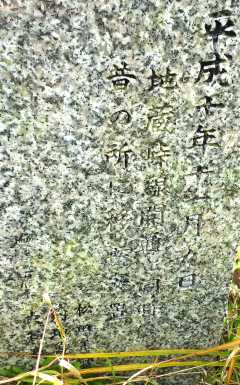

今回の地蔵峠もそうであった。妻が、車道から一段高くなった草地に登る階段

を見付け、そこを登ると、草地の端にその地蔵は居た。頬かむりをし、女座りした後ろ姿がまたユニークだ。側には林道の竣工記念碑なども建つ。これらの存在

は車道からは分らない。 現在の峠自体は、早くから立派な二車線舗装の林道が通じ、言ってみれば殺風景な峠である。しかし、この地蔵が峠の片隅に居ることを知れば、峠のイメージ も大きく変わる。何だか、和やかな気分にさせられるのだった。 |

| <古

寺集落> 地蔵峠は古寺(こでら)集落に通じる峠であった。 数年前、NHKのドキュメンタリー番組「にっぽん紀行」で、この集落に住む80歳前後の一組の老夫婦が登場した。古寺は新潟・山形の県境ともなる朝日山 地の東麓深くに位置し、山形県大江町最奥の集落である。冬期は積雪の為、集落への車道が途絶する。大江町や寒河江市(さがえし)の市街に出るには、車が通 じる所 までスノーモービルを使うという。病院へ通うおばあさんをスノーモービルの後ろに乗せ、深い雪の道を行く。途中、転倒し、おじいさんが雪の中からおばあさ んの 手を取って助け起こす。もし、この雪の山中で進退窮まれば、死をも覚悟しなければならない状況だ。数10cmの降雪にも大混乱する都会人からすると、あま りにも過酷である。 その古寺の地には、過去に2度訪れたことがあった。しかし、どちらも真夏の頃で、そのような事情のある集落とは知らず、ただ通り過ぎただけであった。 NHKの番組を偶然見て、その古寺をもう一度訪れてみたいと思ったのだった。 |

| 西川町側から峠へ |

| <寒

河江川> 地蔵峠は最上川の支流・寒河江川の上流部に位置する。寒河江川は朝日岳の北麓付近一帯に源流を発し、その上流部の支流の一つである根子沢(ねこざわ)の 源頭部近くに 地蔵峠がある。 |

|

右上に国道112号が通る |

<県道27号へ> 国道とは立体交差になっている。国道から左に側道を降りると、その先の十字路で県道が左へと分岐する。行き先は「大井沢」(おおいさわ)とある。 県道は、直ぐに月山湖に注ぐ小さな沢を高い橋で渡る。その先、山形自動車道の橋梁が見えてきて、その下をくぐる(下の写真)。付近の県道標識には「西川 町月山沢」(つきやまざわ)とある。 |

|

|

| 県道27号を行く |

|

県道27号は快適である。アップダウンは僅かで、カーブも緩やか。集落内を過ぎる時にやや狭くなるが、大抵は幅の広い二車線路が続く。しかし、これから

県道を分かれて根子沢沿いに地蔵峠に登る道に至るまで、意外と長く感じる。 |

|

快適そのもの

| 道の西側(右手)には朝日岳を頂点とする山並みが南北に連なり、その東麓に

刻まれた

谷に寒河江川が流れる。その左岸に沿って道は進む。何とも閉塞した地に思える。もう国道112号の様な観光地の雰囲気は少ない。しかし、旅情はたっぷりで

ある。 <道智通り> この部分も地蔵峠の道の一部として取り上げてよいか迷うところだが、文献に「道智通り」の一部として今回の地蔵峠が記されていた。道智通りは江戸時代に 道 智上人が開削したと伝わる道で、南方の長井盆地から茎ノ峰峠(くきのみね)、山毛欅峠(ぶな)、地蔵峠と続き、大井沢に至る道だそうだ。湯殿山などへの参 詣道と して使われたらしい。 |

|

民宿であろうか この先、そろそろ中村集落 |

県道27号は大井沢を過ぎる

と、その先東へ転じ、大井沢トンネルで大江町市街方面へと抜けてしまう。一方、道智通りはそのまま南を目指し、地蔵峠、山毛欅峠を越えて真っ直ぐ南下して

いた。地蔵峠は道智通りが越

える3つの峠の一番北に位置する。大井沢の地は、地蔵峠より下って来た峠道の続きといっても許されそうだ。 道智通りは大正初期まで出羽三山への多くの行者・参詣者で賑わったようだ。しかし、国道112号の発達で、この道筋は使われなくなっていった。特に地蔵 峠以南の 道は寂れていき、後の朝日連峰への登山者などが利用する林道開通まで待たねばならなかった。 |

| 中村集落以降 |

| 県道はひたすら寒河江川の左岸を行く。地蔵峠の北のほとんどが大字大井沢

にな

る。その途中、中心地となる大きな集落がある。中村と呼ばれるようだ。沿道に人家が多いが、温泉の看板なども見掛ける。民宿も営まれているようだ。 県道から少しそ れた所には、道智上人ゆかりの大日寺の宿坊があったそうだ。現在は湯殿山神社になっている。中村は出羽三山登拝大井沢口大日寺の門前集落として発達した集 落だそうだ。 |

|

|

集落の南の外れには、「自然と匠の伝承館・大井沢自然博物館」なる建物が立 つ。 そこを過ぎると、沿道に見える人家はめっきり減っていく。 |

| <日暮沢分岐> 青看板で右に分岐が示される。行き先は「朝日連峰、日暮沢」とある。寒河江川の本流沿いに朝日岳方面に進む道だ。その上流には根子川、更に日暮沢という 支流がある。これらは寒河江川の源流となる川である。日暮沢には日暮沢小屋が建ち、朝日連邦への登山口となっているようだ。 |

|

川の名は「根子沢川」とある |

<根子> 道の本線である県道の方は、日暮沢への分岐の直ぐ後、支流の根子沢(ねこざわ、根子沢川とも)を根子沢橋で渡り、一路その沢の右岸を遡り始める。こち らは根子川ではなく、根子沢である。 この付近は根子(ねこ)と呼ばれる小集落で、大井沢の中では最上流部に位置する。すなわち、ここを過ぎると、もう西川町側に人家はない。 |

| 地蔵峠への分岐 |

| 根子沢を渡ってから600m程で、県道は左にヘアピンカーブを描く。その

カーブを右に、目的の地蔵峠への道が分岐する。分岐に立つ案内看板には、県道方向に 柳川温泉 11km 大頭森山自然公園 7km 地蔵峠方向に 神通峡 6km 古寺緑地休養施設 5km 朝日連峰・古寺鉱泉 とある(下の写真)。 |

|

|

|

|

<昔の県道> 現在の県道27号は、ここより東へ登り、大頭森山の北側で大井沢トンネルを抜けて大江町へと入って行く、しかし、古いツーリングマップ(東北 2輪車 1989年5月発行 昭文社)に、大井沢トンネルはまだない。県道は根子より一旦地蔵峠に登り、地蔵峠で大江町の古寺に下る道と別れ、大頭森山の南で峠を 越え、 大江町へと下って行った。道路地図にはその峠に名前がないが、文献に出ていた「大井沢峠」ではないだろうか。 私が始めて地蔵峠を越えたのは1994年8月のことだったが、その時は既に大井沢トンネルは開通していたようだ。調べてみると開通は平成元年(1989 年)のことだそうだ。 |

| <道

の名> 現在、県道から分かれて地蔵峠に登る道は、何と呼ばれているのだろうか。分岐の側に民有林林道の看板があったが、「起点」とあるだけで線名などは書かれ ていなかった(上の写真)。 地蔵峠への道を少し登ると、道の屈曲や勾配を示す道路標識が処々に立っていたが、それに「ふるさと林道地蔵峠線」とあった(下の写真)。元は県道であっ た筈だが、今は林道に格下げである。 |

|

|

| 峠への登り |

|

県道から分かれて地蔵峠に登る道は、さすがに少し道幅は狭いが、それでもセンターラインがある二車線路である。元主要地方道の貫禄を残す。 ネズミ沢という根子沢支流の沢を渡る(下の写真)。橋の名は鼠沢橋とあった。このまま1.5km程、根子沢の右岸を真っ直ぐ南に遡る。 |

|

| <根子沢の左岸へ> 根子沢本流を横切り左岸へ移る。橋の欄干には「根子沢川」とあった。橋の名は「?編橋」とかあったようだが。 左岸を500m程行くと、また右岸に戻り、今度は川沿いを離れて、道は概ね東へと登って行く。 |

|

|

その頃から空が開け、視界も 広がるようになる。この日は、寒河江川沿いを走っている最中は、小雨が降り続いて車のワイパーを作動させなければならない状態だった。それが、根子沢を右 岸に渡り返す時、北方を望むと虹が出ていた。地蔵峠を前に、雨は収束の方向である。 |

| 峠直前 |

|

川筋を離れると、道の勾配は増し、カーブも多くなる。しかし、元主要地方道である。地蔵峠林道などという名からは想像できない快適な道が続く。 |

|

快適である

| 視界が広がり周囲の山並みも時折のぞく。ただそれ程遠望はない。地蔵峠は低 い峠である。県道27号から分かれて峠までの距離も、3km程度と短い。道が快適な分、尚更短く感じる。 |

|

|

根子沢の支流の谷を挟んで対岸に山並みが連なる

右奥に見えるのは明手山か?

|

根子沢の下流方向を望む |

| 幾つ目かのカーブを曲がると、その 先に広い箇所が現れた。道も分岐している。そこが地蔵峠であった。 |

|

| 峠 |

|

手前が西川町、奥が大江町

左に道が分岐する

|

現在の地蔵峠は、快適な舗装路がそのまま峠を通過していて、一般車なら、わざわざ立ち止まろうとする程の峠ではない。県道27号から分かれて来てからも、

さほどの距離がないので、登ったという実感も少ない。これでは、一休みしようという気にもなれない。 |

|

峠道はやや左にカーブして大井沢へと下り、その手前を右に分岐がある

|

<峠の分岐> この峠での特徴は、峠の西川町側に分岐があることくらいだ。比較的大きな分岐だが、何の案内看板もないのが不思議である。 <旧県道> 実は、この道がかつての大江町へと続く県道(主要地方道)の続であった。この地蔵峠から一路東へ進み、大江町との境沿いを少し北へ戻り、明手山 (965m)と大頭森山(984m)との間の鞍部を、多分大井沢峠という峠で越え、大江町市街へと通じていた。それが、大井沢トンネルの開通で、この地蔵 峠から大井沢トンネルの大江町側坑口近くまでの区間が、ほとんど使われなくなったようだ。それで、この様に冷遇されているのだろうか。 |

側に案内看板があるが、今はもう何も書かれていない |

左の路肩に朽ち掛けた案内標識が立つ |

| 大江町側から見る峠 |

|

大江町側から見る(再掲)

こちら側には道案内の青看板がある

| <大

江町側の看板> ただ、大江町側から峠に登って来ると、峠の手前にしっかり案内看板が立っている。直進が「西川 町内大井沢」、右折が「大江 町内柳川、大頭森」とある。 |

道は西川町へと直進している |

T字路になっている |

| <以

前の峠> 1995年に再び地蔵峠に訪れた時の写真があった(下の写真)。既にセンターラインがある立派な舗装路の峠であるが、どこか今と様子が違っている。ま ず、看 板の表記が違う。以前はT字路になっていた。 |

|

大江町側から見る

| 以前は、地蔵峠の西川町側に幹線路である県道が通じていたので、古寺のある

大江町側から登って来て峠を過ぎた道は、その県道に対して直角に突き当たっていたのだった。 それが、大井沢トンネルの出現で、地蔵峠をかすめる道は県道ではなくなった。そこで、西川町と大江町とを結ぶ地蔵峠の道がほぼ直線的になるよう、峠部分 が少し造り変えられたようだ。 |

「止まれの標識や案内標柱が立つ |

|

峠道から見てここがT字路であった証拠が今も残る。旧県道方向に進む道の側に、道案内の標柱が立つ(下の写真)。大江町観光協会によるものらしいが、朽ち

掛けていて左右方向には何が書いてあったかもう分らない。しかし、それとは直角方向の矢印には「古寺に至る 2.2km、神通峡に至る 3.5km」と読

める。多分この標柱はT字路の正面に立っていた物だろう。 初めて訪れた時には既に立派な舗装路の峠になっていて、もうこれ以上変わりようがないかと思ったが、やはり20年という歳月は長く、この峠にも変遷をも た らしたようだ。 |

直角方向に「古寺」などとある |

左右方向の文字はもう読めない |

| 峠の地蔵 |

|

峠付近を散策しながら、この地蔵峠には地蔵は居ないのだろうかと思っていると、妻が、案内標柱とは反対側に、路面より一段高い草地へと登る階段を見付け

た。草が延び放題に延びているので、階段は目に付き難い存在で、登るのも草を掻き分け覚悟がいた。 |

|

峠と旧県道とに挟まれた小広い草地が広がっていた。その東の山側に石碑が並

ぶ。左端に「峠の地蔵」と刻まれた石碑、その右側に地蔵が二体。左の一体は社に入っている。社は新しいようだが、中の地蔵は古そうで、もう顔の表情は分ら

ない程、摩滅している。 右の一体は、これはユニークだ。地蔵と呼んでよいか分らないが、頬かむりに女座りしていて、明らかに女性を表す石造である。 |

|

地蔵 (撮影 2013.11.11) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

林道竣工記念碑 (撮影 2013.11.11) 「山河悠久」と大書され、山形県知事の名が記されている (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

いろいろ勝手な想像をするが、その様なことを考えると、車道の上に居ただけだと、殺風景にしか見えないこの峠も、一段草地に登るだけで、また違った峠の世

界が見えるようだ。 |

|

| <標高> 文献(角川日本地名大辞典)には、道智通りの峠ともなるせいか、この小さな地蔵峠に関する掲載があった。そこには標高670mとある。地形図では 650m の等高線にも届かない。現在地蔵が居る部分でさえ、せいぜい650mであろう。まあ、ただの数値である。 |

|

| 峠の大江町側 |

| <大

規模林道> 峠から大江町側には道はストレートに下っている。直ぐに林道看板が立っている。「大規模林道 真室川・小国線 大江・朝日区間」とある(下の写真)。 初めて地蔵峠を訪れた時に使っていたツーリングマップ(1989年5月発行)では、地蔵峠から先の大江町側は、一本の線で描かれる寂しい道で、車が通れ るかどうかも危ぶまれた。ところが実際に行ってみると、真新しい立派な舗装路がずっと続いている。こんな山の中に、一体どうしたことかと不思議な気がし た。通る車もなく閑散とし、ただ一本の車道だけが深い山の中を貫いている。 |

|

|

| 峠より大江町側に下る |

|

山毛欅峠は僅かだが旧道を残すが、こちらの地蔵峠には旧道の痕跡は見られない。快適な舗装路が古寺地区へと下る。距離も2km程度で、車では数分という短

さだ。 |

|

| もろもろの事情で、峠の西川町側は「ふるさと林道地蔵峠線」、こちらの大江 町側は「大規模林道 真室川・小国線 大江・朝日区間」と、別々の名である。地蔵峠線の前は県道だったし、この峠道を通じて一つの名前になったことはない のだろうか。あったとすれば、県道大江西川線ができる前、道智通りの時代となるだろうか。 |

|

| 古寺集落 |

| <人

家が現れる> 道の左手に最上川の支流・月布川(つきぬのがわ)が寄り添うようになると、屋根裏部屋のある大きな寄棟造りの人家が見えてきた。ここがHNKの番組でも 取り上げられた古寺の集落だと思う。 |

|

| <古

寺地区> 古寺の地は、住所としては大江町大字貫見(ぬくみ)古寺地区となるようだが、古寺地区の周囲は全て大字柳川(やながわ)である。古寺地区は月布川の上流 部に 位置する。ここより更に上流側は古寺川と名を変え、古寺鉱泉があり、朝日連邦への登山口ともなっているようだ。 <古寺への道> この古寺の地に至る車道は二筋。今回の様に県道27号経由で地蔵峠を越えて来るか、県道289号経由で山毛欅峠を越えて来るかである。月布川沿いに道が 通じてい れば、こうした峠越えはなくて済むのだが、どうやらそうした車道はないようだ。月布川の一部は神通峡(じんつうきょう)と呼ばれる景勝地で、それだけ険し い渓谷とも言える。 冬期は、そもそも県道289号は木川に至る前に冬期通行止で、山毛欅峠越えのコースは絶望的だ。県道27号も、確かではないが、大江町側で冬期通行止で はなかったろうか。西川町の大井沢方面から少なくとも根子集落までは通じている筈だ。しかし、そこから先、地蔵峠には登れないのだろう。あの広い二車線路 も除雪なし では冬期の積雪には勝てない。 |

人家はほとんど見られない |

<古寺集落> 文献では「3世帯9人の小集落」とあったが、NHKで放送された時点では、2世帯3人と減少の一途を辿っていた。 元々はもっと大きな集落だったようだ。小学校の分校もあった。七軒西小学校古寺分校だが昭和49年に閉校となっているとのこと。旧校舎は県朝日少年自然 の家の分館となったとあるが、今はそれらしき建物は見当たらない。 |

| 人家を一軒過ぎた後、道の右

手に大きな建屋があった。敷地内にはコンクリート製の水槽のような物もあり、魚のふ化場か何かであろう。建屋の前に車が何台か停められていて、中では作業

中のようであった。 他に、沿道には目立つ建物はない。道の左手には整備された草地が広がっていた。古寺緑地休養施設と呼ぶようだ。トイレがある程度で、これといった大きな 設備は見当たらず、緑地が広がるばかりだ。 |

|

|

車道と月布川に挟まれた場所にある

|

大規模林道により道ばかりは良くなったが、地蔵峠も山毛欅峠も、往来する車は稀である。しかし、かつては出羽三山への参詣道「道智通り」として賑わった。

古寺集落にもそうした行者などが多数訪れたことだろう。今はただの草原である緑地休養施設にも、以前は多くの人家や学校なども建っていたのかもしれない。 <古寺鉱泉への道> ふ化場施設らしき建物を過ぎると、月布川の上流・古寺川の左岸に沿って細い道が分岐する。看板にはそちら方向に「朝日連峰・古寺鉱泉」とある。 |

|

下流方向は神通峡 上流方向は朝日連峰、古寺鉱泉 |

| 古寺鉱泉へ |

|

<古寺鉱泉への道を行く> この大規模林道の幹線路沿いには、これ以上人家などはなさそうなので、古寺鉱泉への道にも少し入ってみることにした。 右手のふ化施設らしき建物を過ぎると、その並びに人家らしき二階屋があった。外見は整っているが、ひと気があまり感じられない。それも過ぎると、道は林 の中を進んだ。どうやら以上が現在の古寺集落のようであった。 |

|

|

| <車

道の終点> 古寺川沿いに2〜3km細い車道が続いたが、古寺鉱泉は出て来ないまま車道は行止りとなった。その終点にはちょっとした駐車場が広がり、登山客が利用す るようだ。ここは朝日岳を間近にした朝日連峰への登山口である。古寺鉱泉へは更に川沿いを少し歩かなければならないようであった。 |

右手奥に山道が続く |

|

| 神通峡への道 |

|

大規模林道に戻って山毛欅峠方向に進むと、直ぐに月布川(古寺川)を渡る。すると、今度は左手に月布川の右岸沿いを行く道が分岐する。 |

|

前方に大規模林道が通じる

| 入口には赤い旗に「歓迎 古寺渓谷 神通峡」とあり、路傍に立つ看板にも

「神通峡 入口」とある。神通峡の見学は、古寺緑地休養施設に車を停め、この道を歩いて行くらしい。ただ、下流の柳川側からの方がアクセスが良さそうで、

そちらが観光のメインルートとなるようだ。 ところで、古寺集落のご夫婦がスノーモービルを走らせたコースはどこだったのかと思う。普通に考えれば、今回の地蔵峠を越え、根子まで下ればそこまでは 冬期でも車道が通じていたことと思う。ただ、NHKの映像では、狭い渓谷沿いを行くように見えた。神通峡のある月布川沿いなら、峠越えはなく、大江市街や 寒河江市街方面へは最短である。しかし、神通峡は険し過ぎることだろう。私たちが訪れた雪のない古寺集落は静かな山里で、あの過酷さはなかなか想像できな い。 |

この先、山毛欅峠への登りが始まる |

| 神通峡への道を分けた後、大 規模林道は月布川の支流沿いに山毛欅峠へと登りだす。道智通りも山毛欅峠、茎ノ峰峠へと続く。茎ノ峰峠には車道が通じていないと思うが(未確認)、代わり に愛染峠に林道が通じ、白鷹町へと繋い でいる。ただ、愛染峠は通行止が多い。 |

| |

|

約20年前に越えた時から既に大規模林道が通る峠で、車で走ればあっと言う間に通り越してしまう峠道である。しかし、峠の一隅に佇む地蔵や、冬期には道が

途絶する古寺集落、多くの参詣人が往来したであろういにしえの道智通りのことを思うと、いろいろ味わいがあると思う、地蔵峠であった。 |

| |

| <走行日> ・1994. 8.18 西川町 → 大江町 ジムニーにて ・1995. 8.17 大江町 → 西川町 ジムニーにて ・2012.11. 7 西川町 → 大江町 パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 6 山形県 昭和56年12月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2014 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト