| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

じゅうぶいちとうげ (峠と旅 No.028-2)

今も尚、未舗装区間を残す、国道の峠道

(掲載 2014. 2.23 最終峠走行 2012.11. 7)

| |

|

手前は山形県寒河江市(さがえし)幸生(さちう)

奥は同県最上郡大蔵村(おおくらむら)大字南山(みなみやま)

道は国道458号(旧主要地方道・新庄大江線)

峠の標高は874m (文献より)

晩秋の十部一峠

この二日後には冬期閉鎖となった

|

前の写真とほぼ同じ所を写している

今から約20年前の峠の様子である

左下に下るのは永松林道

| 序 |

|

前回、神坂峠を再掲した(神坂峠)。20年前に訪れた峠を再訪し、あまりに懐かしかったので、再び取り上げた

のだった。今回の十部一峠も同様である。既に掲載したことがある峠だが(十部一峠 掲載 1997.

9.10)、最近再び訪れて、またここで取り上げてみたくなったのである。 十部一峠を最初に訪れたのは1994年のことだった。今から約20年前である。当時使っていたツーリングマップ(東北 2輪車 1989年5月発行 昭 文社)では、道はまだ主要地方道・新庄大江線の表記だったが、訪れてみると国道に昇格したばかりだった。まだ新しそうな国道標識に「458」とあったの で、早速 「R458」 とツーリングマップに書き込んだのだった。 十部一峠は東北地方にあって特に印象に残る峠の一つだった。その特徴は、何と言っても長い道程である。しかも峠前後は一部未舗装ときている。峠を 挟んだ30kmにも及ばんとする間、人家はパッタリ途絶え、舗装と未舗装を繰り返す細い道が、山中に延々と続いている。それでいて国道なのだ。 2012年11月に久しぶりに訪れてみると、何とその状況は差して変わりがないではないか。林道と見間違うような未舗装が健在なのだった。このような国 道は、もうこの日本では見ることができなのではないだろうか。その意味では、東北地方と限らず、日本でも屈指の峠道と言えそうだ。これでは再掲せざるを得 ないのであった。 |

| 大蔵村から峠へ |

| <大

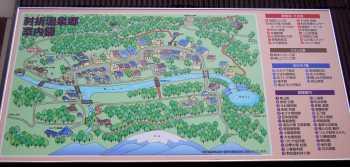

蔵村と銅山川> 十部一峠の北側は山形県の大蔵村(おおくらむら)である。その市街地は最上川沿いにあるが、村域のほとんどは、支流の銅山川(どうざんがわ)流域にあ る。村の南西方向に位置する月山(がっさん)付近から流れ下る銅山川が、最初東流、続いて北流し、やがて最上川に注ぐ。その銅山川沿いに開けた村で、ほぼ 南北に細長 い。 <銅山川と烏川> 銅山川とはちょっと変わった名だが、その名の由来は上流部にあった永松銅山に由来するらしい。別名「烏川」(からすがわ)とも呼ぶ。当然ながら「銅山 川」の名は、その銅山が開かれた後に興った名であろうから、古くは烏川と呼んでいたのかも知れない。現在の道路地図などでは、「銅山川」の後にカッコ付き で「烏川」と併記されている。 <大蔵村と国道458号> 大蔵村の幹線路は、唯一国道458号と言っても過言ではない。ほぼ銅山川に沿って村を南北に貫通している。北は最上川沿いの中心地から、南は十部一峠を 越 え、寒河江市へと通じている。ある意味、大蔵村内の国道458号全域が、十部一峠の北側の峠道であると言えるが、峠道として面白いのは、銅山川の中流域に ある肘折温泉(ひじおりおんせん)から先である。 |

| 国道458号を行く |

| <大

蔵村南山の台地> 大蔵村の市街地付近から肘折温泉までの国道は、以前は全く関心がなかった。最初に掲載した時も、「肘折温泉から先は(この時は十部一峠を大蔵村側に下っ て来た)、つまらぬ2車線路で言う事はない」とにべもない。しかし、改めて走ってみると、ある特徴がある。 大蔵村の南部の大部分は大字で南山(みなみやま)と呼ぶ。村域の70%くらいをも占めるだろうか。月山に並ぶ信仰の山・葉山(はやま)の北麓に当たる山 岳地帯 だ。ところが肘折温泉に近付いても一向に林の中には入らない。平野のように開けた所を行く。ちょっと変わった雰囲気がするのがその特徴である。 調べてみると、肘折温泉周辺は肘折台地と呼ばれ、銅山川を挟んで広く台地が分布している。一方、肘折温泉の温泉街自体は台地から切り落ちた銅山川沿いに あり、そこはカルデラの跡とのこと。葉山火山による肘折カルデラと呼ばれるようだ。「カルデラ温泉」などとの呼び名もある。この一帯は火山灰の堆積 によるものか、地質はもろく地滑り地帯とのこと。 |

|

左手に大きな雪だるま

開けた台地の上を行く

| 5月初旬に訪れたことがあるが、国道が通じる台地はまだ一面の雪原であった。肘折台地の一つで「湯の台」と呼ばれる台地の部分だと思う。国道沿いに人家は 少なく、集落など は皆無に等しい。耕作地や牧場が広がるばかりだ。銅山川の谷は切り落ちていて、川の気配は全く感じられない。 |

上の写真の反対側から見る |

|

この右手方向の谷の下に銅山川が流れている

| 肘折トンネル以降 |

|

<肘折トンネル> 台地の部分を過ぎ、国道の左手に山、右手に谷が迫って来ると、その先にトンネルが現れる。肘折トンネルと名が付く。ここまでの国道はずっと快適な二車線 路で あった。 |

トンネル開通前は、この坑口手前を右方向に 道が通じていたようだ |

|

| <肘折温泉への県道分岐> トンネルの先、直ぐにT字路に行き当たる。一見十字路だが、直進方向は工事現場のようで進入禁止。左折が峠へ向かう国道の続き。右折は肘折温泉郷を通っ て戸沢村へと通じる県道57号(主要地方道)・戸沢大蔵線。 以前のツーリングマップなどでは、国道をそのまま真っ直ぐ行くと峠に通じるように描かれていた。現在のように明らかに左折するとは思えなかった。それ で、初めて訪れた時は、この分岐に戸惑った。多分、肘折トンネルの開通で、この付近の道筋が変わったのだろう。 |

左が峠へ、右は肘折温泉へ 直進は工事現場 |

手前が県道57号を肘折温泉へ |

左は峠、右は肘折温泉 正面は元々通行止 |

|

5月初旬に訪れた時は、まだ峠に続く国道方向は除雪した雪が積もり、通行止を示す看板など何もないのだが、通れないことは明白である。それより、国道の続

きがそちら方向に延びていることさえ、気が付かないほどだ。高く積まれた雪を目の前に、確かこっちが国道だったよなと首を傾げたくなる。肘折トンネルを抜

けて来た道は、自然と右へカーブし、肘折温泉に導いている。ここまでの国道は、十部一峠へと続く峠道としてより、肘折温泉へのアクセス路としての役目が

大半だ。 |

| 肘折温泉(余談) |

| <肘

折温泉/寄り道> 大蔵村南部の大部分を占める南山地区のほぼ中央に位置し、肘折温泉は南山の中で最も大きくそして唯一とも言える集落であろう。肘折カルデラという窪地の底 に あって、銅山川沿いのほぼ右岸にかたまって温泉宿が軒を連ねている。その温泉地へと下る県道の途中から見下ろすと、その独特な景観が谷間に広がる(下の写 真)。 |

|

|

下流方向に見る 対岸に温泉街が広がる |

上流方向に見る |

| <肘折温泉に宿泊/余談> 2012年には夫婦で肘折温泉に泊まる機会を得た。道の狭さに戦慄する妻をどうにか落ち着かせながら、妻の運転で温泉街を縫って走り、宿の玄関先までパ ジェロ・ミニを誘導 した。勿論近くに気の利いた駐車場などはない。宿の者に聞くと、後で少し離れた駐車場に移動させておくとのこと。しかし、宿の前はバス路線であった。ただ で さえ狭い道にあの巨体が通るとは想像しがたいが、確かに近くにバス停も立っている。通行の邪魔にならないようにと、パジェロ・ミニを極限まで端の方に停め 直したのだった。 |

| <肘折温泉の様子/余談> 肘折温泉は賑やかだった。宿の女中さんなども元気で活気があった。夕食の膳をテキパキ運んだり、朝は早くから玄関先をほうきで掃いたり。やや情緒やしと やかさなどには欠けるが、これがここでの日々の生活とばかり、せわしく立ち働いていた。 名物の朝市も浴衣姿の泊り客が多く集まり、盛況であった。その中を大型の路線バスがやって来る。小学校へ通う児童の列が行く。温泉街というより一つの集 落として、まだまだ元気を保っていると思われた。 |

|

土が露出した崩れた崖と工事用のクレーンが見える |

<橋の工事>

肘折温泉に宿泊した時、集落は一つの問題を抱えていた。国道から分かれて温泉地に下る県道が、崖崩れで通行止になっていた。崩れ易い地形がここでも影響 している。県道は集落の生命線である。ループ状の橋が鋭意建設中であった。 工事中は、戸沢村方向への県道を途中まで使い、脇道に入って対岸の国道に出るよう、別ルートが設定されていた。私たちは戸沢村から来たので、宿に泊まっ て初めてその崖崩れを知ったのだった。宿にあった貼紙では橋の名前を募集していた。今は既に完成したようだが、どんな前になったのだろうか。 |

| 県道分岐から先 |

| <通

行規制予告> 肘折トンネル先の分岐を左に進む。直ぐにセンターラインがなくなり、狭い舗装路となる。「通行規制予告」の看板が立っていた。これより28km間は大雨の 時に通行規制があることを示している。肘折温泉から先、十部一峠を寒河江市側に下った途中まで、険しい道が続くことを予感させる。 |

|

|

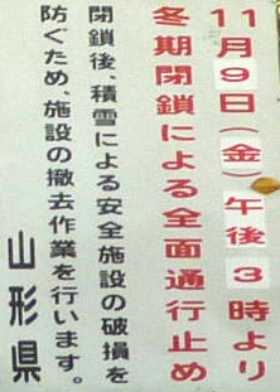

| <ゲー

ト箇所と冬期通行止> 直ぐにゲート箇所に至る。2012年は11月9日(金)午後3時より冬期閉鎖とあった。訪れたのは11月7日のこと。辛うじてセーフであった。旅行に出る 前、峠道などに関してあまり事前に調べたりしないので、今回十部一峠を越えられたのは全くの偶然である。図らずしも長い冬期閉鎖に入る直前の峠道を堪能す ることができたのだった。 |

右手に冬期閉鎖の看板 |

|

| <銅

山川沿い> 道は右手に銅山川を控えた暗く寂しい狭路となる。もうここまで入り込んで来る車はほとんどない。と思ったら、パトカーとその側に1台の乗用車が停まって いる。運転者は中年の女性らしく、車を降りて、我々の車が脇を通り抜けられるか心配そうにしていた。こんな所で何か事件か事故でもあったのだろうか。相手 の車は外見 からは特に異常はなさそうであったが。 道は細かい蛇行を繰り返す。木々が覆いかぶさり、閉塞感が強い。後になって妻が言うには、この部分がとても怖かったとのこと。実は私も同じ様に感じてい た。 妻は私の峠趣味に付き合い、未舗装林道など険しい道をよく運転して走り慣れている。現にこの先、未舗装区間が現れても別に何とも思っていない。私がカメ ラを握る側、彼女は平然とハンドルを握っていた。一般女性でこれ程未舗装路などの険しい道を運転した者は少ないのではないだろうか。その彼女が、久しぶり に怖いと思ったようだ。 しかし、落ちたら命がないというような高い崖際の道でもなく、急坂・急カーブが連続する道でもない。どうやら道を包み込む周りの雰囲気が薄気味悪く感じ させるようだ。川が近いせいか、じめじめとした暗さがある。山側の壁と川側の谷に挟まれた狭い道が、いつ果てるとも分らずに続いている。先の見通しが全く 利かない。この圧迫感のようなものが恐怖心をあおるようだ。 |

| 祓川沿いに |

| <祓

川> 十部一峠は東の葉山(1,462m)から下る稜線上にあり、西は少し離れた月山(1.984m)へと続く山並みが連なる。峠は、西の月山方面に源流を発 する銅山川の支流・大切沢の源頭部に位置する。しかし、道は一路、大切沢より下流側に注ぐ大きな支流・祓川(はらいがわ)沿いを進むようになる。祓川は東 の葉山方面を源流とする。 怖そうな区間を過ぎると、道はやや川筋から離れた高みを進むようになる。気も晴れるし眺めも少しある(下の写真)。この当りから祓川沿いである。道は祓 川の右岸を進んでいる。銅山川と祓川に挟まれた地には最上台と呼ばれる台地が広がる。垣間見えた景観は、山間部にあってどことなく広々としていた。 |

|

肘折台地の雰囲気を感じる

|

道は祓川に近付いて行き、視界は再びなくなる。木々が多く遠望は利かない。しかし、先程の様な暗さはなく、木漏れ日にすがすがしさを感じる。道は古そうな

アスファルト路面がずっと続いていた。晩秋から初冬に掛けた季節で、路面に落ち葉が多く、余計に道が古そうに見える。 国道標識がポツンとあった(下の写真)。十部一峠の道にある標識や看板の支柱はよく曲がっていて、ちょっと特徴がある。それに傷みが酷い。この国道標識 も、支柱の途中に標識が取り付けられていて、修理でもした後の様に見える。十部一峠は月山山系と葉山山塊に挟まれた山岳地帯にあり、冬期の積雪が多いのだ ろう。標識や看板の破損は豪雪によるものかもしれない。 |

カーブに国道標識が立つ |

支柱が曲がっている |

| 道は右手に祓川の谷を見て黙々と南へと進む。谷沿いを一定の高度で進むので

勾配は緩く、とにかくここでは水平距離を稼いでいる。 <郡境まで15km> 「郡境まで15Km」と看板にあった(下の写真)。この「郡境」とは勿論十部一峠のことだと思う。最上郡と西村山郡との境になるのだろう。大蔵村が最上 郡であることははっきりしているが、峠の南側の寒河江市は市なので、地図に郡の表記がなく調べ難い。多分、西村山郡で間違いないと思うが。 看板に並んで標柱が立ち、「水無沢」とあるようだ。 沢沿いに山道が始まっていた。 |

|

小さな支流の沢を渡る付近 沢沿いに山道が続いている 「水無沢」と標柱にある |

郡境まで15kmとある |

| <も

う一つの峠/大師峠> ところで、看板は何故「峠まで」と書かず「郡境まで」とするのかには訳がありそうだ。道は初め銅山川沿い、ついで支流の祓川沿いを進むが、その先また本 流に近い所に戻り、小さな別の支流・大切沢の源頭部にある十部一峠を越える。よって、郡境にある十部一峠に至る前に、支流の間の尾根を越えることになり、 そこに別の峠があるのだ。大師峠と呼ぶ。看板にただ「峠」とだけ書くと、厳密には十部一峠と大師峠のどちらを差すのか、区別が付かないことになる。ただ、 大師峠は小さな峠で、あまり峠らしくは見えない。それと気付かずに通り過ぎる者も多いと思う。 |

|

<舗装と未舗装を繰り返す>

峠の大蔵村側は、以前から舗装と未舗装を頻繁に繰り返す道であった。今回(2012年)再訪してみると、若干舗装区間が多くなったようには思うが、それ でも時折砂利道が顔を覗かせた。ただ、舗装路面とはいえ古くて痛んだ物なので、それが砂利道になったとて、あまり走りに変わりはない。妻は平然と車 を進めるのであった。 <四輪駆動のこと/余談> しかし、彼女の運転には決定的な欠陥があった。四輪駆動のギヤがうまく使えないのだ。パートタイム四駆のパジェロ・ミニでは、単にギヤのレバーを操作し ただけでは二駆と四駆は容易には切り替えできない。特に四駆のギヤを抜く時が難しい。アクセル操作でギヤに掛かったトルクを一瞬解除しないと、ギヤが噛み こんだまま外れないのだ。ジムニーよりもその傾向が強く、私でも操作し難いように感じる。 |

| <四

駆恐怖症/余談> 妻は四駆が外れないことを怖がって、滅多に四駆のギヤを使わない。私がタイトコーナーブレーキ現象(グリップの良いアスファルト路面などで急カーブする と、センターデファレンシャルギヤのないパートタイム四駆の車ではエンストを起こす)のことを話したので、まだ一度もその経験がないのに、怯えてしまって いるのだ。 それでいてパジェロ・ミニは妻がまだ独身時代に自分で選んで買った物だった。都会暮らしでは四駆を使う機会は滅多になく、四駆のレバーには触ったことも ない。それで、レバーをどちらに倒すと四駆になるかも全く覚えていなかった。全く四駆を使わないので、ギヤが馴染んでいないのも、操作性の悪さに繋がって いるかもしれない。 砂利道になったので私が四駆に入れろと指示しすると、彼女は途端に狼狽し始めた。レバーの操作が分らない。一度車を停め、レバーに書かれてる表示を見 て、やっとレバーを倒す始末。 悪いことに、少し走るとまたアスファルト舗装になり、その先に急カーブが現れた。カーブに差し掛かる前には四駆のギヤを抜かなければならなが、もうレ バー操作の方向を忘れてしまっている。やっとレバーを倒すが、四駆の表示が消えない。レバー操作に間違いないかとまた確認する。アクセルとブレーキを交互 に使い、少し車にショックを与えると、ギヤが抜ける軽い音がして、四駆表示が消えた。 こんなことを何度か繰り返し、車内は大騒ぎである。その内、舗装と未舗装が交互に現われる度に苦労してまでギヤを変える必要性がないことに、はたと気付 い た。元々妻の悪路での運転はゆっくりで慎重の上にも慎重である。よっぽどのことがなければ、四駆の必要性などないのであった。途中からは二駆のまま車を進 めた。 しかし、山梨に住んでから日常生活で四駆の必要性がでてきてしまった。意外と積雪が多く、山陰などではいつまでも路上の雪が解けないで残っている。踏み 固められて、滑り易い圧雪路になったりする。この数日前も大雪が降り、家の前の道は何と60cm近い積雪だ。しかも市道ではないので除雪車が来てくれな い。人力ので雪掻きだ。家の出入りにも四駆でないと滑る事態である。妻の四駆恐怖症が治らないと、生活にも影響が出る。 |

|

|

| <未舗装の様子> 道の未舗装部分は締まった土の道が多く、浮いた砂利も少なく、まだ勾配も緩いので、普通の乗用車でも難なく通れそうである。痛んだアスファルトと土の道と で、車速に変化はない。ただ、道幅は終始狭く、路肩が弱い箇所が何度か出て来た。冬期の積雪の為か、ガードレールが崩れ落ちた箇所もある。道は黙々と林の 中を進む。 |

|

|

| 祓川の左岸へ |

| <祓

川左岸> 道からは右手に流れる祓川の川面などは、草木に阻まれ全く見えない。それが、林の中から不意に小さな流れが現われ、欄干もない小さな橋でその流れを横切っ たかと思ったら、それが祓川だった。それ以後は、祓川の左岸になる。暫く行くと、道の左手に祓川が沿うようになる。肘折温泉以降の大蔵村側の峠道で、川面 が近くに望めるのはこの箇所くらいである。 |

|

|

ガードレールが曲がっている |

<空がやや開ける>

左岸の川沿いになってから、谷がやや浅くなり、空が幾分開けて来た。道の勾配も増してくる。それまで林の中の平坦な寂しい道だったが、ここからは何と なく無骨な感じがしてきた。アスファルト路面にはひびが入り、ガードレールはクニャクニャ曲がり、崩れそうな壁にはコンクリートがベタベタ貼り付いてい る。周辺の山も見上げるように望む。 |

| 再び祓川の右岸へ |

| 左岸沿いを1.5km程も行 くと、青い細かな格子状の欄干を持つ橋が架かり、再び右岸へと戻る。すると祓川の谷も少し広さを取り戻す。 |

|

|

<肘折10kmの看板>

支柱の曲がった看板が立っていた。裏側を見ると「肘折 10Km」とあった。肘折温泉から峠までの距離は、ツーリングマップルなどでは16kmとある。残すは6km。 祓川の谷が広くなり、道は川沿いを離れて山腹をよじ登り始める。益々空が開け、道は山岳道路の雰囲気となる。沿道の木々にはまだ紅葉が楽しめた。 |

|

|

右手に祓川の谷を望む。谷は徐々に深さを増し、道は終始ガードレールで守られるようになる。いよいよ峠道らしい本格的な登りが開始された。同時に路面はア

スファルト舗装が途切れなくなった。一部に白線の白色も鮮やかな真新しいアスファルト路面が現われる。この区間の舗装化は進んだようだ。 |

|

| 祓川上流部を横切る |

| <祓川の上流部へ> 通常の単純な峠道ならこのまま峠の高みへと駆け上がるのだろうか、十部一峠の峠道の場合はやや複雑である。一度は離れた祓川だったが、谷を浅くしながら 直ぐ右手にまた近付いて来る。 |

|

|

<葉山への登山道分岐>

左手に登山道が始まっていた。案内の標柱に「葉山登山道(三本橋コース)入口」とあった。ここより祓川沿いを東に登って葉山山頂に達する山道だ。車道の 方は祓川を渡って、尚もその支流沿いに南を目指す。その橋を三本橋と呼ぶのだろうか、その上からチョロチョロと流れる祓川が見えた。 道は名も知らぬ支流の源頭部を回り込み、方向転換して西へと向かう。 |

|

|

| 大師峠へ |

| <支流同士を隔てる尾根へ> 西へ進む道の左手500m程には、既に大蔵村と寒河江市との境となる峰が連なる。葉山山頂から続くその主脈上に黒盛山(1,072.3m)と呼ぶ山があ り、その北面を横断している状態だ。黒盛山からは北へ尾根が派生していて、およそ2.5km程離れた所に猫岳(977m)がある。道はその間を越えようと して いる。 <猫滝ノ沢> その尾根の東側はそれまで登って来た祓川の水域である。一方、尾根の西側はやはり銅山川の支流で猫滝ノ沢と呼ばれる川があるようだ。 |

|

|

|

尾根へと登るに従い、空が一段と開けてくる。北に向けて遠望も少しある。大師峠は近い。 |

|

|

| 大師峠 |

|

|

<大師峠>

峠にはちゃんと「大師峠」と書かれた看板が立っていた。そうでもないと、ここが峠であることは気付き難い。僅かに切通しのような部分もあるが、ほとんど 気のせいである。その先、やはり僅かに道が下るが、それも錯覚かもしれない。 |

|

僅かに切通しの様になっている

| <本来の大師峠> 実は、この車道の峠は本来の大師峠ではない。黒盛山と猫岳のほぼ中間ぐらいに位置する鞍部が、大元の大師峠と呼ばれる峠らしい。国土地理院の地形図には そちらに「大師峠」と記載がある。 現在、国道となっている車道が開削された時、元あった道とは違うコースに道が通じたようだ。それでも峠の名前だけ借用してしまった。距離にして600m 程も離れているのに。その上、黒盛山の北に下る山腹途中に車道が通じているので、ほとんど鞍部の体を成さない。そういうことで立派な名前があるにも関わら ず、峠は一向に峠ら しくないのであった。 |

道が若干下る |

| <永

松銅山と大師峠> 地形図に点線で示された元の大師峠の道は、祓川沿いから大師峠を越え、一旦猫滝ノ沢上流部に至り、直ぐにもう一尾根越えて銅山があった本流の銅山川沿い に降り立っていた。大師峠は大蔵村の中心地と永松銅山を結ぶ大事な峠道だったのだろう。 一方、現在の車道のコースは、銅山川沿いに向かうよりも、十部一峠を目指して一目散に登っているという感じである。 |

| 大師峠から先 |

|

新しい大師峠で尾根を回り込んだ国道は、勾配が緩くなり、稜線より北西に下る斜面を横切って、その山肌の凹凸に従って蛇行して進む。大師峠の直ぐ先で舗装

が

途切れ、暫く砂利道が続く。 |

|

|

終始、道の右手が開け、時折遠望もある。未舗装だが道幅は充分で、走り難い

ことはない。ほとんど水平移動である。それなりに楽しい道だが、峠に登って行くという、本来の峠道らしい楽しさは少ない。

時折右手の遠くに、雪を頂いた山並みが樹林に覗いたりする。月山である。しかし、ここではまだ立ち止る必要はない。この先に、絶好の展望地が待ってい る。 |

右手が開けている |

時折遠望がある |

|

右の写真は2回目に十部一峠

を訪れた時の物。峠から肘折温泉方面へと下っている。看板に「肘折

15Km」とあるが、どの付近だかよく分らない。多分大師峠より手前(十部一峠側)だと思う。今回(2012年)訪れた時には、この看板は見落としたか、

あるいはなかったのかもしれない。

この時は霧が濃くて、周囲の景色が全然見えなかった。こうして看板を写真に撮る程度しかなかった。道は未舗装で、無骨なジムニーが似合っている。現在よ り幾分、荒々しい感じがする峠道であった。 |

肘折方向に見る |

|

| この峠道の中ではかなり長い 未舗装区間を楽しんだ後、真新しいアスファルト舗装が現われる。すると月山展望所は近い。 |

|

| 月山展望所 |

|

峠の手前約1km、道が西へ張り出した所に、その展望所はある。「森林は水と空気の源」と題した林野庁・東北森林管理局の看板が立つ。眼下には銅山川の谷

が横たわり、その

遥か向こう、ほぼ真西に月山がそびえる。 |

|

|

しかし、いつも月山が眺められる訳ではない。この時は、雪を頂いた姿は概ね見えるのだが、頂上付近は雲が掛かっていた。2回目(1997年)に訪れた時

は、濃霧で全く景色はなかった。 |

|

既に積雪がある

|

頂上はやや雲に隠れている

|

初めて訪れた時は、見事に月山が眺められた(下の写真)。展望など何も期待していなかったのだが、そういう時に限って運が良いものだ。しかも、見えている

山が月山であるという認識さえなかったと思う。後になって知った筈だ。世の中、そんなものである。 |

|

この時は、頂上まで見えた

| 展望所から先、峠へ |

|

展望所から峠まではまだ新しそうな舗装が続く。まるで、寒河江市側から峠を訪れた者が、展望所までは快適に車で来れるようにしたかのようである。 |

|

新しそうな舗装路が続く

|

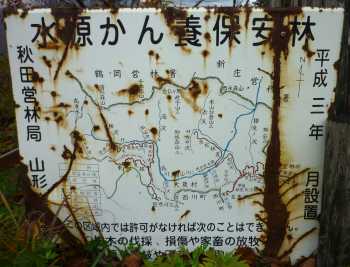

道は峠に向けてほぼ真南に向かう。右手(西)は銅山川の広い谷に面し、明るく開放的である。道の勾配は極めて緩く、ほとんど水平移動である。 <葉山林道> 途中、見落としたが、逆Y字で葉山林道が分岐していた筈である。先の水源かん養保安林の看板にも掲載されている。その林道は直ぐに稜線を越えて寒河江市 側に入り、稜線に近い所を東の葉山方面へと進んでいる。 |

|

真南に向かう

|

展望所から1km足らず、僅かな屈曲を過ぎると、前方に峠が見えてくる(下の写真)。最後のアプローチはあっけないので、峠に着いたという達成感にやや欠

ける。 |

|

| 峠 |

|

手前は大蔵村、奥は寒河江市

| <峠

の様子> 十部一峠は、その前後の道の勾配が穏やかで、特に寒河江市側から来ると道を少し下った所が峠となっている。それで、峠としての味わいはあまりない。それで もこの長い道程の中にあって、ホッと落ち着ける場所だ。路肩が少し広くなっていて、数台なら車も停められる。周囲に展望が開ける訳ではないが、車 を降りて一休みしたいと誰でも思うことだろう。 |

|

一つ前の写真とほぼ同じ所

この時は濃霧で、峠の周辺は霧に包まれていた

寒河江市方向に見る 右手に大きな看板があるが、これは治山工事の看板 永松林道方向で行われていたようだ |

寒河江市方向に見る 道の左右に市村境を示す看板があるのだが、 左側の「寒河江市」と書かれていた看板はなくなっている 右側の「大蔵村」の看板は、向きがややおかしい |

|

手前が寒河江市、奥が大蔵村

左下に林道永松線が下るが通行止

道の勾配は緩い |

道はやや登っている |

| 峠の看板など |

| <峠

の看板> 車が停められる路肩の脇に、2本の看板が立っている。一つは「十 部一峠」、もう一つは「国道 112号まで 20km」とある。国道112号とは、寒河江市側に通る国道で、この峠道の寒河江市側の起点といえる。 |

|

「十部一峠」が下を向いている |

|

どちらの看板も曲がった支柱が特徴だが、豪雪の為か、かなり痛めつけられている様子である。「十部一峠」が下を向いてしまっている。 以前からこれらの看板は姿かたちを変える。下の2枚の写真では、「十部一峠」の看板の背が、大きく違う。また、現在と比べると、2つの看板の位置関係が 異なるようだ。 |

「国道112号まで20km」の看板は、初めは道路側を向いていた |

「十部一峠」の看板が低くなっている |

| <市

村境を示す看板> 以前は道の両側に、「大蔵村」と「寒河江市」と書かれた看板が立ち、ここがそれらの境であることを示していた。今は、「大蔵村」はあらぬ方を向いている。 「寒河江市」は看板がなくなっている。 |

向きがおかしい |

看板がなくなっている |

| <山

神の石碑> 峠の看板の少し後ろに大小2つの石碑がある(下の写真)。大きい方には確か「山神」と刻まれていたようだ。十部一峠は東に葉山、西に月山という信仰の山を 控え、登拝路としても利用されたそうだ。 |

|

この時はきれいに祀ってあった |

あまり展望はない |

峠からは寒河江市側に僅かに視界があるが、あまり眺望はない。

<峠の標高など> この峠の標高については、文献に874mと詳しい数値が載っている。地形図の等高線からは、870mと880mの間にあることが分かり、874mは正し いようだ。峠は深い切通しなどではないので、元からほとんど標高は変わらないだろう。また、ここ以外に旧十部一峠などというものがあったということもなさ そうだ。古くからここが十部一峠そのものであったと思われる。 |

|

このちょっと変わった峠の名前は、ここを通る者に課せられた税の割合か何かからきたものだと、どこかで読んだ記憶がある。しかし、詳しいことはもう覚えて

いない。井出

孫六氏編さんの「日本百名峠」には、「矢折れた桑名藩士<転戦>の

道」と、短いコメントがある。戊辰戦争時、新政府軍から追撃を受けた桑名藩士の足跡がここにあるようだ。 |

| 永松林道 |

| <永

松林道> 峠からは大蔵村側に、大切沢に沿って永松林道が下る。その道を行くと銅山川沿いに至り、その地にはかつて永松銅山があったそうだ。現在、林道入り口は ゲートで塞がれ、一般車通行禁止の看板があり、土砂崩れのため通行止ともある。 |

|

永松林道 起点 |

|

|

|

|

|

以前は、寒河江市側から峠に登って来ると、峠でほとんどY字の分岐の様に永松林道が左に分かれていて、林道方向への車の通行も頻繁の様に思われた。林道入

口近くは舗装もされていた。今は通行止ということもあって、本線の国道から寂しく道が分かれている格好だ。 |

この時は砂防ダムの工事が行われているようだった 入口付近は舗装されている 左手端に立つ永松林道と書かれた標柱は 現在の白い物とは違った |

|

| <永

松銅山> 1997年に訪れた時は、林道入口に砂防ダムの工事看板があり、烏川(銅山川のこと)で砂防ダム工事が行われているらしかった。工事区間が「大蔵村大字 永松地区」とあったが、現在の地図に「永松」の大字はなさそうである。正しくは「大字南山字永松」か。一度、永松林道を下って、永松銅山の跡地を見てみた かったのだが、入り難い状況だった。今になっては土砂崩れもあるようで、道は荒れた雰囲気だ。もう車では訪れることができそうにない地になっている。 川の名前の由来ともなるこの永松銅山は、戦後の昭和36年(1961年)まで続いたそうだ。最盛期には3,000人もの人々が暮らす大きな鉱山集落が、 奥深い銅山川の 岸辺に形成された。しかし、閉山後は無住の地となり、僅かな痕跡が葉山山地の中に埋もれている。現在、約30km近くにも及ぶ国道458号沿いに人家は一 切見 られないが、かつてこの道の近くに大きな集落があった訳である。それを思うと不思議な感じがする。永松銅山で採れた鉱石は、主に寒河江市の白岩へと運ばれ たそうだ。十部一峠を越えて鉱山関係の物資や人々が頻繁に移動したことだろう。 山梨に移って約3,800人程が住む山の上の住宅街の端っこに居を構えたが、この3,800人という数はなかなかのものだ。山上と下を通る国道とは、ほ ぼ唯一ともいえる一本の車道で結ばれるが、そこを引きも切らずに車が通う。それとほぼ同じ数の人々が、あの山深い地に暮らし、十部一峠を外界とその集落と を結ぶほぼ唯一の車道として利用していた。十部一峠の重みを思わざるを得ない。 |

| 峠から寒河江市側に下る |

| <峠

から寒河江市側へ> 道は、峠から少し登り、そして下る。10m間隔で記載された地形図の等高線では判読できないので、高々数mの高低さであろう。 |

|

|

<道の様子>

大蔵村側とは反対に、道の左手(東)に谷を望む。寒河江川(最上川水系)の支流・熊野川(ゆうのがわ)の谷(正確には更にその支流の谷)である。路面は 月山展望所付近から続く同じような舗装路だ。大きな谷に面し、開けた感じがする。路肩に「千本ナラ」と標柱が立っていた。付近一帯はこの落葉広葉樹が多 いのだろう。今は黄色み掛かった大きな茶色の葉を茂らせている。 |

| 道は概ね安定し、それ程危険

な感じはないが、「路肩欠損、走行注意!」などと看板が出ている箇所もある。まだまだ高度が高く、油断禁物。 道の方向はほぼ真南を向き、それ程大きな蛇行もなく、熊野川の川沿いへと下って行く。 |

|

| 対向車 |

この峠道ですれ違った初めての車 |

峠の大蔵村側では、肘折温泉を過ぎた後、停まっているパトカーと乗用車、そ

れと路肩に原付バイクが1台置かれていたのを見掛けただけで、すれ違った車やバイクは皆無であった。ところが寒河江市側に1kmも下って来ると、早くも対

向

車が現れた。その近くでは落ち葉を集めているらしいトラックも停まっている。その後も熊野川沿いに至る前に、数台の車を見ることとなった。中には路肩に車

を停

め、近くを散策している者も居る。大蔵村側に比べると、やはり寒河江市側は人口が多い。寒河江市側から登り、十部一峠を越えて肘折温泉まで行かないまで

も、峠付近まで訪

れる者は意外と多いようだ。月山の展望所まで行って、引き返して来る者もあることだろう。

|

|

舗装路は続いている

|

<舗装路は続く>

峠から寒河江市側に下って来た道は、ずっと舗装路面が続いている。意外にも、初めて訪れた時(1994年)、既にこの辺りはほとんど舗装済みだった。麓 の熊野川沿いに比較的長い未舗装路区間があったのだが、その川を離れ、登り道になってからは、かえってアスファルト舗装が多くなった。坂道で屈曲が多い険 しい区間は、早くから道路改修が進んでいたようだ。それもあり、寒河江市側から峠付近まで訪れる車は多いのだろう。 |

|

| 熊野川沿いへと下る |

その先、対向車も |

道は一目散に下っている。峠

から熊野川沿いに至るまでのこの区間は非常に長く感じる。あまり景色に変化がなく、やや単調気味である。見晴しの良い高い崖沿いを行くダイナミックな山岳

道

路などではなく、林に囲まれた山中をあてどなくさまよっているような感じで、ほとんど遠望がない。ただ道幅は充分で、沿道の木々もそれ程迫ってきていない

為、閉塞感はない。

下るに従い車を見掛ける機会が多くなった。目的は分らないが、路肩に停められている車も数台あった。近くに登山道がある様子ではないし、釣りができるよ うな川もなさそうのだが。 |

| <僅かな砂利道> アスファルト路面は比較的新しい部分が多い。20年近く前、既に舗装されていたとはいえ、その後も改修は続けられていたのだろう。 ほんの僅かだが砂利道が出てきた(右の写真)。しかし、100mも行かずに元の舗装路に戻った。道路改修工事の途中で、少し舗装をやり残したというよう な未舗装路であった。(結局、寒河江市側の未舗装区間はここのみであった) |

|

|

道は概ね左に熊野川の谷を望んでいる。その支流も含め、比較的大きな谷間を

形成している。

大蔵村側では銅山川が西の月山方向より流れ、こちらの寒河江市側では東の葉山方向から熊野川が流れ下って来ている。それらの川がすれ違う間の稜線に位置 する十部一峠は、峠のどちら側に於いても、広い谷を望むことになる。 熊野川が流れる谷を挟んで対岸に高い山並みが望めた(下の写真)。峠から続く稜線上に信仰の山・葉山がある筈だが、月山の様には目立たない。どこが葉山 かは、この付近の山に詳しくないので分らない。 |

|

正面、一番高い山は葉山だろうか?

| <大

きな蛇行> 熊野川沿いまで後1km程度という辺りから、道は大きな蛇行を数度繰り返す。支流の小さな谷沿いを進む時もある。標高は700mを切り、もう11月初旬 ではあるが、まだまだ紅葉の雰囲気は残っていた(下の写真)。もう谷底が近いせいか、木々に囲まれ視界が利かない。紅葉を愛でながら静かな晩秋の山を楽し む。 |

|

|

右手に支流の小さな谷を望む

| 熊野川沿いを行く |

| <熊野川沿いに出る> 右手には熊野川の小さな支流に面し、その谷沿いに直線的に道が下る。その先の右急カーブを過ぎると、道はほぼ熊野川沿いである。 そのカーブの脇に「篠俣沢」と書かれた標柱がポツンと立つ(右の写真)。支流の川の名前だろうか。 |

「篠俣沢」の標柱が立つ |

両側に立つ |

<熊野川沿いを行く>

本流の熊野川沿いに出たといっても、川面が望める訳でなく、相変わらず同じような谷の中を進んで行き、目立った変化を感じ難い。ただ、幾分道の勾配が 減ったようだ。 道は最初、熊野川の右岸に取り付く。この後、左岸に行ったり、また右岸に戻ったりを繰り返しながら、終始熊野川に寄り添い、終点の国道112号へと続い ている。 川沿いになって最初の国道標識が出てきた(左の写真)。地名には「寒河江市幸生」(さちう)とある。 |

| <国

道標識> 初めて十部一峠を越えた1994年、道は国道になったばかりのようで、路傍に立つ国道標識もまだ真新しい物だった。記念に写したのが下の写真。短いガー ドレールが左右に並び、支流の川(篠俣沢か?)を渡っている地点だ。丁度上の写真と同じ所である(向きは逆)。道路標識は青地に白の文字が映え、すがすが しく堂々としているようにさえ見える。アスファルト路面も新しい。あれから20年、最近はややくたびれた感がある国道458号であった。 |

|

峠方向に見る

一つ前の写真とほぼ同じ所(向きは逆)

国道標識はまだ真新しい

| <幸生> 幸が生れると書いて幸生(さちう)と読む。なかなか縁起が良さそうな名である。峠から寒河江市側のほとんどがこの幸生の地である。国道112号に出る直 前の1km程の区間が宮内(一部に白岩)であることを除けば、寒河江市側の峠道のほとんど全部が幸生内を走っている。 江戸期から明治22年までは幸生村。後、白岩村の大字。明治33年、白岩村が白岩町となり、昭和29年から寒河江市の大字とのこと。南の笈合(おいあわ せ)から北の柳沢(やぎさわ、柳ノ沢とも)までの約4kmに集落が点在する。 |

一部コンクリート舗装の様な道となる |

| <笈

/余談> ところで「笈」(おい)とは、法具、衣類などを納めて背負い歩く箱とのこと。修験者などが用いたらしい。信仰の山、月山や葉山を控え、関連深そうな言葉 である。修行にとこれから山に入る前、荷支度を整えたりしたのだろうか。笈合とは、その様な意味かと想像したりする。 |

やや険しい |

熊野川の気配は近くに感じるが、相変わらず川面などは見えない。コンクリー

ト舗装の様な粗い路面が出て来て、路肩が弱そうな箇所も過ぎる(左の写真)。

道は川の蛇行と供に屈曲する。一際屈曲がきついカーブの脇に素朴な石碑が建つ(下の写真)。ここにも「山神」の文字が刻まれているのが分かる。この峠道 に点在するこうした石碑は、往来する人達の目印にもなったことだろう。 道は熊野川の右岸を600m程も行くと、左岸へと渡る。石碑の直ぐ先に橋が架かっている。 |

正面奥 |

|

| 熊野川左岸沿いへ |

| <橋を渡る> 熊野川本流に橋が架かり、道は左岸へと渡る(右の写真)。これまで熊野川の水の流れは見られなかったが、この橋以降は道の右手に清冽な水を流す熊野川の 川面を眺める。 |

|

右手は熊野川 |

左岸に入ってから谷底は広さを増し、熊野川と道が並んで下る。すると間もな

く、前方に何やらゲートの様な物が見えてくる。

|

| ゲート箇所 |

| <ゲート箇所> 川岸を通る道の途中、川と擁壁に挟まれた所に、しっかりしたゲート箇所が設けられていた。ここから大蔵村側のゲート箇所まで、冬期間は通行止である。こ の後で「肘折 25km」の看板が出てくるので、通行止区間は20数kmである。 |

|

|

峠方向に見る

右端に冬期通行止の看板

|

<冬期閉鎖の看板>

ゲート脇に立つ看板には、「冬期閉鎖のため通行止め 山形県 平 成24年 11月9日 15時より」とあった。つくづく閉鎖の前に来られて良かったと思 う。閉鎖区間全般について、まだ雪などは皆無で、まだまだ走れそうに思えた。しかし、こうした峠道では、一度でも雪が降ると、道の状況は一変する。初雪を 見る前に、早々と店じまいとなるのだろう。 |

| 幸生銅山跡 |

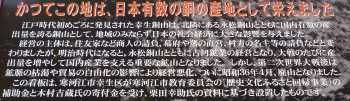

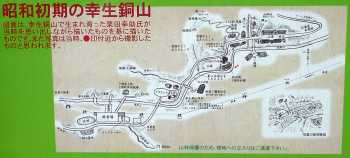

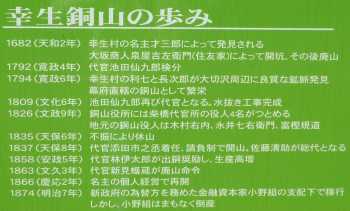

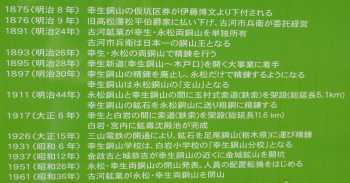

| <幸生銅山の看板> ゲート箇所を過ぎ、少し下ると、川岸が一段と広くなる場所に出る。そこに1つの看板が立っていた。以前には見掛けたことがない。「幸生銅山回想」とあ る。 峠の北西1.5kmにあった永松銅山に並び、この熊野川沿いの地にも幸生銅山があった。看板にはその説明が記されている。 永松銅山と同じ様に、ここにも一つの鉱山集落が形成されていた。働く場であると同時に、生活を営む場所であった。看板に描かれた写真や手書きの地図は、 当時の様子をうかがう貴重なものである。 |

峠方向に見る 向こうにゲート箇所 |

川岸が広い |

熊野川を渡る橋が架かる |

|

看板の周囲は川岸が広がり、いかにも以前は何かあったような気配がある。小

さな橋が架かり、その先の対岸にも僅かながら平地がある。看板の手書きの地図からは、「鉄索場」と書かれた建物があった付近ではないだろうか。ここから上

流側の熊野川沿い、現在の国道が通じている一帯に集落が形成されたていたようだ。

看板がある付近は、辛うじて平地が広がるが、国道が渡る橋より上流の右岸沿いは、谷が狭く、家屋などがあったようには思われなかった。現在は草木に埋も れ、過去に鉱山集落があったという気配さえ、ほとんど感じられない。 |

看板の説明文 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

看板の地図 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

看板の年表 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

看板の年表 (撮影 2012.11. 7) (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

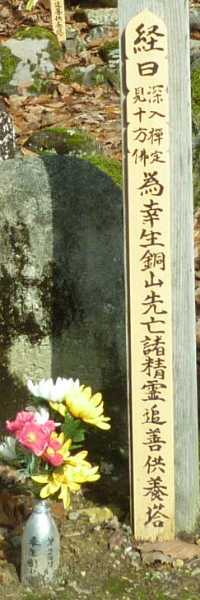

| 看板が立つ所より少し道を下ると、左手に石碑が並んでいる(右の写真)。先

の手

書きの地図にある「銅山墓地」ではないかと思う。墓地といっても現在見られるのは、道路脇の山陰に小さな墓石が肩を並べて集められているだけの姿である。

ただ、一本建つ供養塔はまだ新しく、献花や供物もきちんと供えられていた。 永松銅山跡には、永松林道が通行止ということもあって、もう一生訪れる機会はないだろうが、幸生銅山のこの看板により、かつて日本の山中に栄えたこうし た鉱山集落の様子を垣間見ることができた。この看板がなければ、銅山墓石である路傍の石碑も顧みることはなかっただろう。 |

|

|

|

| 熊野川左岸沿いの道 |

|

幸生銅山の跡地からは暫く熊

野川の左岸を行く。最初に訪れた時は、この付近に未舗装が多かったように記憶する。かえって幸生銅山跡付近から先の峠方向の道で舗装化が進んでいたよう

だ。

路面は一応アスファルト舗装なのだが、かなり荒れた感じがする。川岸を行くので、場所によっては川側の崖と山側の壁に挟まれた狭い道となる。老朽化した 舗 装路面に落ち葉が降り積もり、一見砂利道かと思われるようだ。 |

関係者以外立入禁止 |

痛んだ路面に落ち葉が降り積もる |

| 沿道には見るべきものがなく、ただだた車の運転に慎重を期す。右手の熊野川

対岸に比較的大きなコンクリートの構造物を見掛けたりするが(上の写真)、そちらに続く道は立入禁止で、何であるか分らなかった。これも幸生銅山に関する

何らかの遺構かとも思ったが、それにしてはそのコンクリートは新しそうだった。 熊野川に注ぐ支流の川を渡ったりする所は、熊野川本流の谷も広く、開けた感じがする(右の写真)。しかし、その先再び谷は狭まり、道の様相もなかなか険 しさを失わない。 |

やや谷幅が広がった |

裏に「肘折 25Km」とある |

<肘折 25Km>

右手にポツンと看板が立っていた。裏を覗くと「肘折 25Km」と書かれていた。峠から大蔵村の肘折まで約16kmとすると、峠から寒河江市側に9km程下って来たことになる。 |

| <分岐> 左手に細い未舗装の道が登っていた。見るからに険しそうな林道である。峠から分岐する永松林道を除けば、寒河江市側にはこれといった道の分岐がない。熊 野川の河原に出る脇道や、砂防ダム用の作業道ぐらいである。 ここで分岐する道は、支流沿いに北へと少し遡るようだ。こうした枝道的な林道がこの先少し見られる。 |

険しそうな林道 |

左手に擁壁 |

熊野川の谷はまたグッと狭まり、道の様相も険しくなる。路肩が直ぐ川面に切

れ落ちていたり、それでいてガードレールがない。コンクリート製の駒止めが僅かに並んでいる程度だ。山側も崩れそうな箇所があり、随所にコンクリートの擁

壁

が見られ、その脇をすり抜ける。

支流の川を一本渡る。その直ぐ先、左手に山を削って採掘場が望めた(下の写真)。 こうして幸生鉱山跡から始まる熊野川左岸の道は2km程続いた。 |

|

|

| 再び熊野川右岸へ |

| <右岸へ> 麓近くに下って来た峠道の多くは、河川沿いを行くのが普通である。河川の右岸を通っているのか左岸を進んでいるのかは、地図などで現在地を確認するにも 重要な点である。そこで、写真を撮る場合も、橋をよく写す。橋を渡れば、右岸から左岸、あるいはその逆へと移動したことになる。しかし、そう頻繁に写真を 撮っている訳にはいかない。時々撮り落とす。上の橋の写真を撮った直後、また橋が現れた。採掘場を写したりした後のなので、面倒だからシャッターを切らな かった。後で調べると、そちらの方が本流の熊野川を渡る橋だった。 |

橋は撮り逃がした |

国道112号まで10kmとある 右に林道が分岐する地点 |

<国道まで10Km>

再び右岸沿いを進むと、直ぐにも看板がある。「国道112号まで 10km」とある。右に林道が一本分岐する地点だ。峠にあった看板には20kmとあったので、それからすると、ここが寒河江市側の中間点と なる。 ただ、手持ちのツーリングマップルなどには、峠から国道112号との交点まで「16.1」kmとあるのだが、どちらが正しいのだろうか。 カーナビやWebなど、現在では調べる手段がいろいろある。ちなみにGoogle マップで調べると、大蔵村の県道57号が分かれる地点から峠まで17.4km、また峠から国道112号まで同じく17.4km、合計で約35kmであっ た。しかし、あまり距 離などにこだわっていても、時間ばかり浪費するようだ。 |

|

なかなか寂しい道である

| この右岸沿いの区間は約1.5km程だ。谷がやや深くなり、川面は左手の下の方に降りて、車道からは見難くなる。集落にはどんどん近付いている筈なのだ が、かえって寂しい感じのする道である。峠近くの方が道幅も広く、当然人気はないが、寂しさもなかった。 |

|

路面は比較的良好

| <以

前の未舗装路> 2回目に訪れた時(1997年)も、この辺りはまだ未舗装路だった。2枚の写真が残っている(下の写真)。これからジムニーが進む峠方向の写真と、そこ より来た 道を振り返った写真である。国道というのに依然として砂利道のままなので、記念とばかりに写したのだった。来た道を振り返った所は、丁度、上の写真と同じ くらいの場所である。現在は比較的新しそうなアスファルト路面であるが、当時は 締まった土の道だったようだ。 |

峠方向に見る |

幸生集落方向に見る 上の写真とほぼ同じ位置である |

| <冬期通行止の看板> 熊野川を最初に左岸に渡った直ぐ、しっかりしたゲート箇所があったが、再びゲート箇所らしき場所が現れた(右の写真)。頭上高く掲げられた看板には次の ようにある。 − 道路情報(冬期閉鎖区間) − 一般国道458号 この先 寒河江市柳ノ沢から 最上郡大蔵村南山までの 27.4kmは冬期間、積雪・雪崩のため (通行止)となります。 側には、通行止の時に使うであろう、バリケードも置かれている。通行止区間の距離が「27.4km」とあるので、この場所が取りも直さず冬期通行止の ゲート箇所となるようだ。 |

峠方向に見る ここもゲート箇所らしい |

| <冬

期通行止の看板付近> 近くには熊野川の本流に比較的大きな砂防ダムが築かれている。また川とは反対側へ急坂の林道が分岐していた。入口に「高旭鉱山坑道補強工事」という工事看 板が立っていた。冬期通行止箇所はこの分岐の先、峠寄りである。砂防ダム側に張り出して路肩が広くなっていて、冬期通行止の時の車の転回場や、鋭角に分岐 する 林道のスイッチバック用でもあるようだった。 |

| 柳ノ沢 |

|

<二車線路>

寒河江市側第二のゲート箇所を過ぎると、その先舗装路は更に二車線路へと変貌していった。沿道に何やら建物も見えてくる。但し、人家ではなさそうだ。し かも、もう使われている様子はなく、廃屋に近い。 <柳ノ沢> 文献では「柳沢」(やぎさわ)という地名で出てきたが、地図や地形図では柳ノ沢(柳の沢、やぎのさわ)で掲載されている。幸生内で一番奥に位置する、す なわち峠を下って来て最初に通過する集落となる。家屋が見え出したこの付近はその柳ノ沢である。先の通行止の看板にも「柳ノ沢」と出ていたが、地形図など に家屋の記号が記されているのは、道にセンターラインが出て来るこの付近からである。 |

| <柳

ノ沢集落の写真> 1997年に撮った1枚の写真が手元にあり、その場所がなかなか分らなかった(下の写真)。それまでの二車線路が、家屋の脇から狭い道となる場所であ る。写真に写っているのは柳ノ沢集落の家屋だったと思ったのだが、今回通ってみると、それらしき家屋は全く見られないのだ。 |

|

峠方向に見る

この時はまだ家屋が見られたが、今は全く見当たらない

| い

ろいろ調べてみると、下の写真との一致があるのが分っ

た。電柱に並んで重量制限の看板「6.0t」が立つのだが、その支柱の曲がり具合が同じなのだ。電柱脇に僅かばかりだが空き地が見られ、家屋が建っていた

跡地と思われる。 |

|

幸生集落方向に見る

この先から道はセンターラインがある二車線路と変わる

道沿いに家屋は見当たらないが

かつてはこの両側に人家があったようだ

|

1997年現在、そこに人が暮らしていたかどうかは定かでないが、少なくとも家屋が立っていればその場所が集落だと分かった。しかし、現在は集落の気配も

感じ

ず通り過ぎてしまっていた。何とも寂しい限りである。 |

| 再び左岸を行く |

| <左岸へ> 道は再び熊野川を渡って左岸へ移る。その手前を右岸沿いに下る道が分かれるが、荒れていて通行止のようだ。橋を渡った後、対岸となるその道の先を望む と、比較的大きな家屋が見える。もう草木に埋もれかけていた。 見落としているが、この先左、逆Y字に分岐があったようだ。その道の先にも家屋記号が地形図などでみられ、それらも柳ノ沢集落の一部だと思われる。しか し、果たして現在、人が住む人家があるだろうか。 |

橋の手前、右岸に続く道がある |

| <セ

ンターラインが消える> 再びの左岸で、道も再びセンターラインがなくなった。しかし、この辺りでは熊野川の谷底は広がり、沿道には平坦地が多くなる。耕作地だった場所もあるだろ う。植樹され ている所も見掛ける。ただ、農耕地としてはやや荒れた感じを受ける。人の手があまり入らなくなったのだろうか。 |

平坦地が広がりだす |

|

|

沿道に石像のような物が並んでいるのが見られた。この地に住まなくなった人

々の代わり

に佇んでいるかのようだ。

|

| 右岸の木戸口へ |

| <右

岸へ> これで三度目の右岸だったろうか。また橋を渡る(下の写真)。道は再びセンターラインのある国道らしい国道に変わり、このまま国道112号に接続してい る。 |

|

|

| <木

戸口> 道が良くなると同時に、沿道には人家が見え出す。この付近は「木戸口」(きどぐち)と呼ばれる集落になるようだ。間違いなく人が暮らす集落である。仮 に、柳ノ沢にはもう人家がないとすれば、木戸口が寒河江市側最奥の集落となることになる。 |

|

| 幸生の集落を行く |

| <幸

生> 寒河江市幸生を南北に貫く国道458号沿いには、北から柳ノ沢、木戸口、久保、幸生、笈合(おいあわせ)などの集落名が見られる。木戸口以降は、それら の集落が点在している様子がうかがえる。国道は幅の広い直線的な道に改修されていて、周囲の人家とはどことなくよそよそしい感じで通っている。 |

|

|

<幸生の中心地を過ぎる>

幸生の中心地もやや他より多く人家が集まっているなと思う程度で、あっという間に過ぎてしまう。人家がまばらになると、道路看板が出て来た。 国道112号 3km 山形道 とある。峠道の終点は近い。 |

| 左岸へ |

| <3度目の左岸へ> 道路標識の先は立岩橋で熊野川の左岸へ渡る。これで3回目の左岸である。熊野川を渡るのはこれが最後だ。 |

|

|

<最後の左岸の様子>

国道112号が近付いて、かえって人家は全くなくなった。周辺には田畑が広がりだす。水田が多い。 |

| 田んぼの向こうに高架が望める。山形自動車道だ。国道112号も近い。 |

|

| 終焉へ |

| <宮

内> 国道112号に接続する直前は、寒河江市の宮内である。200m程の間は人家が並ぶ。国道112号との接続点は、「寒河江市宮内」という信号機がある交 差点である。 |

|

ここばかりは僅かに人家が並ぶ

直ぐ先が交差点

| <寒

河江市宮内の交差点> 国道112号には ほとんどT字に突き当たるが、少し斜めに反対方向にも道が延びている。以前はそれが主要地方道・新庄大江線の続きであった。十部一峠の峠道はここで終わり である。大蔵村側の肘折温泉への県道57号分岐から約35kmの長旅であった。 |

左:山形 寒河江 右:酒田 鶴岡 (現在は「鶴岡 山形道」となっている) |

国道458号側から見る |

| <交

差点周辺の看板> 交差点周辺にある看板には、少しずつ変化がある。山形自動車道が開通して、「山形道」と案内が出ていたりする。以前は峠道方向に「5km 幸生」とだけ あったが、主要地方道から国道458号に昇格したことで、国道112号上では国道458号が分岐することを示す看板に変わった。 |

国道112号上を西方向に見る 寒河江市宮内の交差点の少し手前 「5km 幸生 Sachu →」とある 現在は国道458号の分岐を示す看板に変わっている |

左の電柱の足元に石碑がある |

国道112号上を西に見る 寒河江市宮内の交差点の手前 上の写真とほぼ同じ場所 |

国道112号より西方向に見る 右折車線がある この時は十部一峠を思い出しながら通過しただけ |

| <新

熊野川橋> 交差点を右に折れ、国道112号を西の鶴岡方向に進むと、直ぐに熊野川を新熊野川橋で渡る(下の写真)。この橋の数100m下流で熊野川は本流の寒河江 川に注いで終わる。十部一峠の峠道もこの地で終ったことを示している。 |

|

国道112号上を西方に見る

前方の高架は山形自動車道

|

<石の道標>

国道112号の寒河江市宮内の交差点は、十部一峠を訪れた時以外も、何度か通過した場所である。ここを過ぎる度に必ず十部一峠のことを思い出す。 交差点の北西の角、ガードレールに隠れて一つの石碑が寂しく建っている。詳しくは見たことはないが、左右に並べて文字が刻んである。大越の峠を越えて鶴 牧に至る六十里越街道(国道112号)と、十部一峠を越えて大蔵村に至る峠道(国道458号)との、分岐を示す道標であろうか。ここを過ぎる度にその道標 に誘われ、また十部一峠を越えたくなってしまう。 |

| |

| <終

わりに> 約20年の歳月を経て、十部一峠の寒河江市側では、未舗装区間は無きに等しい状態となった。しかし、大蔵村側には所々に土の道が残り、特に大師峠付近は 山岳林道さながらの様相である。これで国道なのだから、まだまだ天下に誇れる「酷道」と言える。 他にも、この峠道にいろいろな変化はあったろうが、沿道から柳ノ沢集落が姿を消したのは寂しいことだった。これで国道沿いに人家が皆無である区間は更に 長くなり、このことだけは歓迎されないと思う、十部一峠であった。 |

| |

| <走行日> ・1994. 8.14 寒河江市 → 大蔵村 ジムニーにて ・1997. 8.12 寒河江市 → 大蔵村 ジムニーにて (2001. 8.12 寒河江市宮内を通過 ミラージュにて) (2006. 5. 1 肘折温泉に寄る キャミにて) ・2012.11. 7 大蔵村 → 寒河江市 パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 6 山形県 昭和56年12月 8日発行 角川書店 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2014 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト