| �z�[���y�[�W�� ���Ɨ� �� |

�݂����Ƃ��� �@�@�i���Ɨ� No.010-2�j

�����_ ���h��悤�ȁA�V�ɂ��т��铻��

�i���f�� 2013.12.28�@�@�ŏI�����s 2013. 5.22�j

| |

|

��O�͒��쌧���ɓߌS���q���q��

���͊����Ð�s�_��

���͗ѓ���J��������

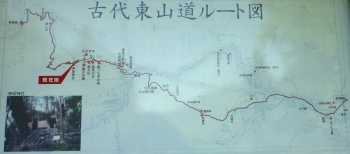

���̕W���͂P�C�T�U�Xm �i���y�n���@�̒n�`�}���j

| �� |

| �@

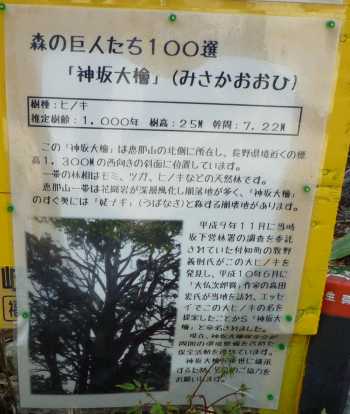

�_�⓻�͐��Ɉꋉ�̓����B �@���̃z�[���y�[�W�u���Ɨ��v���P�X�X�V�N�U���Q�O���ɃI�[�v���������A�͂��ɂP�O�̓����f�ڂ��Ďn�߂��̂����A���̒��̈�����̐_�⓻�ł������i�_�⓻�j�B���߂ăz�[���y�[�W�Ƃ����l�ŏo���̂ŁA�Ȃ�ׂ��ʔ������ȓ���I�� ���ς� �ł���B�_�⓻�ɂ��Ă��A�u���̓��͐������v�Ƃ����v�����������B���������ɂ����̓��R�� �̓��ł��邱�ƂȂǂ͂��܂�ӎ��Ȃ��A���������P���ɃW���j�[�œ����z�������̊������A�X�g���[�g�Ɂu�����v�Ǝv�킹�Ă����悤�ł���B �@���̌�A�����̈ꕔ�ɒʍs�~�Ȃǂ������āA���ǂQ�P�N�O�Ɉ�x�z���������̓��ɂȂ��Ă������A�܂ɐG��v���o�����Ƃ͑��������B�Ăщz���Ă݂����Ƃ͎v �����A�ʍs�~�����������l�q�͈���ɂȂ��A���̎��ʂ������������ܑ��ѓ��̂��Ƃ��l����ƁA�_�⓻�͗e�Ղɂ͐l���t���Ȃ����ȂƎv�����ނ� ���ɂȂ� �Ă������B |

| ����

��̗��̂��������i�]�k�j�� �@ �_�⓻�͒��쌧�Ɗ��̋��Ɉʒu���铻�ł���B�������q�������̑S���͂��܂Ōo���Ă������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�������A�ǂ��炩�Е������瓻�ɂ����� �H�蒅�� ���� �ł͂���B���낢��v���o�������ł͂�͂�l��Ȃ��B������x�A��ڂł������瓻�����Ă݂����B���x���N�i2013�N�j�͎R�����Ɉ����z���Ē��쌧�͋߂� ���݂ɂȂ����B�̒��͖F�����Ȃ����A �����͈�o�|���Č��邩�Əo���������ŁA�ǂ��ɂ��Ăѐ_�⓻��K��邱�Ƃ��ł����̂������B |

|

�E�[�ɗѓ��Ɋւ���u�x���v�̊Ŕ����邪�A

�����قړ������������ꏊ�ɗ���

| �@

�Q�P�N�U��̐_�⓻�͂قƂ�Ǖς�肪�Ȃ������B���̐ؒʂ��̋��A����������ɍL���钭�߂Ȃǂ͂��̂܂܂ł������B�����猯�����������쌧���̓�

�͂��

�葖��Ȃ��������A����ł���������o��A���̋߂��Ŏ��E���L���肾���ӂ�́A���߂āu�����v�Ǝv�킹�铻���ł������B����͂��̓������R���ł�����

���Ƃ���

�����A���쌧���̋����e�ɂ���_��_�ЂɊ�����肵�āA�܂��ꖡ�Ⴄ�_�⓻�����\�ł����̂������B |

| ���쌧������_��_�Ђ� |

| ����

�쌧���ʍs�~�� �@ ���̗��̑O�ɓ��H�Ȃǂ������ׂ���̂͂��܂�D�܂Ȃ��B���̗\���m�������ς��Ȃ��܂܁A�Ƃɂ������n�ɍs���Ă݂āA�������g�ő̌����A��������̂� �y �����̂��B �@�������A�����͕ʂł���B�_�⓻�͗e�ՂȂ炴�铻���Ǝv���Ă���̂ŁA�ʍs�~�̏���̓l�b�g�Ŏd���ꂽ�B�����A�Ȃ���s�����B�܊p�o�|���闷�s �Ȃ̂ŁA�Ȃ͏h�̂��ƂȂǂ��낢��Ɖ����ׂɗ]�O���Ȃ��B���͂�͂�K�v�ȏ�ɒm�肽���Ȃ������̂ŁA���ʂ����������B��͂蒷�쌧������͓��ɍs���Ȃ� ���A��������͑��v�Ȃ悤���B���ꂳ������Ώ\���ł���B |

| ����

���Ē�

�쌧���ց� �@ ���쌧�����ʂ�Ȃ�����Ƃ����Ă��A������ƖK��Ă݂��������������B�_�⓻�͌Â��͓��R���̓��ł��������A��̐��ɒ��쌧���ɊJ�킳�ꂽ�ѓ��́A���R�� �Ƃ͑S���ʃ��[�g���̂��Ă���B����Ɍ��̓��R���ɂقډ����āA�����̓r���܂ł����ʂ̎ԓ����ʂ��A���̓r���ɂ͐_��_�Ђ�����B�������̉����ɂ́A�� �ɂ����R���Ɋւ����j�Ղ��������Ƃ��낤�B�ǂ������ɑ����ѓ��͒ʍs�~������A������ɂ͑��ݍ��܂��A���ɂ����̓��R����T�K���悤�Ǝv���B |

�ѓc�s���爢�q���ɓ������ӂ� �O���Ɉ��q���̎s�X�n���]�߂� |

������153�����s���� �@���쌧�̔ѓc�s���ʂ��獑��153����쉺����B�߂��𒆉������ԓ�����������B���͂������ѓc�s���爢�q���i�����ނ�j�ւƓ����čs���B �����q���ց� �@�_�⓻�̒��쌧���͈��q���ƂȂ�B�V����̎x���E���m��i��������j�̏㗬��Ɉʒu����B���̔w�ʂɌb�ߎR�i���Ȃ���A2,191m�j�����т���B�ؑ] ��P�x �i2,956m�j�����Ƃ���ؑ]�R���i�ʏ̒����A���v�X�j����k�ɘA�Ȃ邪�A���̓�[�ɂ���R���B�b�ߎR�̓��[�ɗ��ꉺ����삪�A�s���s���͈��m��� �Ȃ��ē������A�V����ɒ����ł���B |

|

�����̏��݁� �@�ؑ]�R���̎�ł́A���̂قƂ�ǂ͒��쌧���ɂ��邪�A�b�ߎR���ӂ����͒��쌧�Ɗ��̋��ƂȂ�B �����ɐ_�⓻������B �ׂ����́A�b�ߎR�ƁA���̖k�Ɉʒu����x�m����i1,739m�j�Ƃ̊Ԃ̈ƕ��Ɉʒu����B �������� �@�_�⓻�́A�������ł����ƐM�Z�i���Ȃ́j���i���쌧���j�Ɣ��Z�i�݂́j���i�����j�̋��ƂȂ�B�s���瓌����ڎw���҂ɂƂ��āA���͔��Z����M�Z�ւ� ���� �����ɓ�����A�u�M�Z��v�i���Ȃ̂����j�Ƃ��Ăꂽ�B��ʂɂ́A���{�����i��܂Ƃ�����݂̂��Ɓj�����������̍ۂɒʂ����Ƃ����`���ɂ��Ƃ����B �u�_�̒ʂ����� ���v�A�u�_�̌��i�݂����j�v�Łu�_�⓻�v�ł���B�m��Ȃ��Ɓu�_��v���u���݂����v�Ɠǂ݂����ɂȂ�B �������� �@���q���̖��O�̗R���͐_�⓻���z���铌�R���ƊW����悤���B�M�Z�����ɂ������Ñ�̉w�����u���q�w�v�i�����̂��܂�j�ł����������ȁB�����͂��́u�� �q�v�����ɂȂ��� ����ƌ����B �����q�w�� �@���q�w�̏��݂͌��݂̈��q�����ł���B�u���܂�v���u���܂v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B����153��������A����������鑺�̒��S�X���B�ѓc�s���� �痈��ƁA�����͂��̑��̒��S�ւƊɂ₩�ɉ����čs���B���̒J�Ԃɂ͈��m��������B���̑O���ɂ����������₩�����ȁA���Ă̈��q�w�̎s�X�n���]�߂�B ����{�w�� �@���Ȃ݂ɁA���������Z�����̉w�͍�{�w�ł���B�_�⓻�͍�{�ƈ��q�Ƃ����Q�̉w�̊Ԃ����ԓ����ƂȂ�B���A�����̏ꍇ�́u�w�v�́u���܂�v�ƌ� �Ԃ������B���q�w�́u�����̂��܂�v�A��{�w�́u�������Ƃ̂��܂�v�ƂȂ�炵���B |

| ����

�m�쉈���� �@���K�ȍ����𑖂��Ă���ƁA���q���s�X�͂����ƌ����Ԃɉ߂��Ă��܂��A���̊��z���c��Ȃ������B���āA�������_�⓻���z���A���̋��̉w�ɒH�蒅���� �҂́A���g�̋��ʼn��낵�����Ƃł��낤�B�������A����͗y���̂̂��ƂƂ��������悤���Ȃ��B���͈��m�쉈���ƂȂ�A���q�w���߂����̂ŁA�_�⓻�̓��� �ɓ������ƌ�����B�_�⓻�͈��m��̎x���E������̌������Ɉʒu����B �@���A�u���m��v�͈��q���Ɠ����u���q��v�Ƃ����� �悤�����A�����ł͈��m��œ��P����B |

|

������256������

�@���͋�ꂩ��q���i�����Ɓj�ɓ���B���q���̐��̍L���͈͂��q���ŁA�����q���ɂ���B�����ɍ����̕�����B�����܂ł̍�����153����256���� ���p��ԂŁA�����ō���153���A�ʏ̎O�B�X���͓�������B�ȑO��153���̕������i��j�֕���i�D�������������A�ŋ߂͗��̌����ɂȂ����悤�ŁA ������ƍQ�Ă��B153���̖{�����獶�ɂ����悤��256���̕������A���̐��153���̉����������čs���B �@�����A153���͎O�B�X���̖��̒ʂ�A�O�͍��E���m���ւƌ������A���256���������H���i�����Ȃ����j�Ŗؑ]�R�����z ���A�ؑ]�֏o��B |

����256���A�E��153�� |

����256���A�オ153�� |

���O�B�X���Ƃ̊W�� �@�����H���A�����Ă��̖k�ɂ����啽�� �i����������j�Ȃǂ́A�ؑ]�R ��������œ����Ɉʒu����ɓ߂Ɩؑ]�����ԓ������A�����̓����ƎO�B�X���Ƃ͂���Ӗ������̊W�ɂ������B�ؑ]�R���z�̓��͈ɓ߂Ɩؑ]�����Ԃ����ł� ���A�ؑ]����ؑ]�H��쉺����Δ����E���É��ւƑ������ł�����B���̌o�H�ňɓߒJ�Ɩ��É��Ƃ̊Ԃŕ����A�����s���邱�Ƃ��������B���ꂪ���P�R�̖k�� �z����O�B �X�������B����ƁA�����A���͎O�B�X���ւƗ���čs�����B�����Ă݂�A���Ă̍���153����256���͋��S�̊W�ɂ������̂��B �@���݂̊W�͂ǂ��Ȃ̂�����Ȃ����A����153�����番����Đ����H���Ɍ���������256���͂��₵���B���̌�����153���̉����� ���ȃg���l���������čs���B |

| �����_����ʉ߁� �@���͗��h���������͂��₵������256�����A�܂��������₩�ɂȂ�B���_����ʉ߂���̂��B���������ɂ�����z�e�������������Ԃ��A���̕t�߁A�� �� �͈��m��Ƃ͏�������Ă��āA�����ƈ��m��ɋ��܂ꂽ�n������X�ɂȂ��Ă���悤���B��������͂��̗l�q�͂��܂肤�������Ȃ��B |

�K�C�h�Z���^�[�t�� |

| ����

�H�i�]�k�j�� �@���x�����Ȃ̂ŁA���H���̂邱�ƂƂ����B�������A���̐�K���ȓX�͏��Ȃ����낤�B�̒��s�ǂȂ̂ŁA�N�[���[�̗������������X�ŁA�y�����ł��Ƃ� ������ �ɂȂ����B���܂���ɒ����ɂ��Ή������t����A�����Ă݂�Ɗό��q�ȂǂłȂ��Ȃ��ɐ����Ă���B�ό��C��������A���邻���������̂ސς肪�A���� �������ĂĂ�Ղ�t���̍����ȃ��j���[��I��ł��܂����B�^��Ă��������͈ȊO�Ƀ{�����[��������A���H����̂ɋ�J�����B�H��A�H�߂��炵���v�w�� �X�����Ɉ�a�� �������A����Ȃ����Ƃ͂�����̂ł͂Ȃ��ƒɊ������B�����Ȃ�A�H���ɒ�܂��ăJ�Z�b�g�R�����œ������A�J�b�v�˂ł���B |

| �����W�X���� |

|

�������W�X������ �@�����͒��_�������₩�ŁA�������߂���Ƃ܂��ՎU�Ƃ���B�Ԃ��Ȃ����Ɍ����i��v�n�����j�W�X���E�����C���^�[��������B�_�⓻�ւ͂��̌����� ����B �@����A�����Q�T�U���̑����́A���m��̎x���E���쉈���ɖk�サ�A�r������X�Ɏx���̐����H��ɉ����đk��A�����H�����z���Ėؑ]�ւƔ����Ă���B�ȑO�� ���̎�O�ɐ����H���Ƃ����������������A���͈��q���̈ꕔ�ɂȂ��Ă���悤���B |

| ������������ �@�����̉����C���^�[���́A��������̕��I�_�ɂȂ��Ă��āA�����h�b�Ƃ��������Ԕ��ɒZ����v�n�������B����_�̒n���́u���q���q�����_�v�B���̓� ���ɂ͒��������ԓ��̏�d���\���Ȃǂɑ傫���o�Ă���B ���������s���� �@�����͎x��������i�ނ��A�����̕����{���̈��m�쉈���ł���B����ɑ傫���֍s���鈢�m���]�ށi���̎ʐ^�j�B�Ί݂ɋ͂��ɉƉ���F�߂邪�A���̕t�߂� �ŏI�ł���B�������㗬�͈��m��̒J�͌������𑝂��A���������ɐl�ƂȂǂ̓p�b�^���r�₦��B |

�E��ɍ����Q�T�U�� |

|

|

������������ �@���͈��m��x���̍����n��A����Ɍᓹ���_�{�Ƃ����_�Ђ̒��������ĉ߂���B���낻��Ñ㓌�R���̖��c�ƂȂ���̂��Ȃ����Ɖ����ɒ��ӂ���B�������A ���݂̌����́A�E��̎R���ɂ̓R���N���[�g��u���b�N���ς܂ꂽ�����i�ǂ������藧���A����̒J���͒����ɐ藎�����R�ŁA�̖̂ʉe�Ȃǂ͎c���Ă������� �Ȃ����H���B�i��ŕ����������A�Ñ㓌�R���͈��m�쉈���ł͂Ȃ��A�Ԋ|�����z���Ă����炵���j �@���͏����݂ȋ��Ȃ��J��Ԃ��A���܂��̌��ʂ��������Ȃ��B����ł��A�Ԋ|�g���l�����o�ė������������ԓ�������ɒ��߂���悤�ɂȂ�ƁA ���m��̒J�͊����J���Ă���B����ɂ��Ă��A�������Ȃǂ̎����ԓ����قړ����ڐ��̍����Ŋԋ߂ɒʂ��Ă���̂�����ƁA������ƈٗl�Ȋ���������i���̎� �^�j�B |

|

| ����

���P�O�X������ �@�b���������ƕ���������A�����͂��̎����ԓ��̉���������i���̎ʐ^�j�B���̂�����Ǝ�O�E�Ɍ����P�O�X�������Ă���B���̓��́A�x���̉���쉈�� ��i�݁A���쓻�ŋ������H���ւƉz����B����O�ɉ��싽�Ƃ����R��������悤�����A�܂��K�ꂽ���Ƃ��Ȃ��B��x�s���Ă݂��������ȓ������B |

��O�Ɍ����P�O�X���̕��� |

|

| �������P�V�V���ց� �@�����P�O�X�����E�Ɍ��ĉ߂��A������n��A�������̒�������������ƁA���Ɉ��m���n���ē�������B���ꂪ�����W�X���̑����ŁA�����h�b�i�C�� �^�[�`�F���W�j�ŏI�_���B���Ȃ�ɂ��̂܂ܒ��i����ƁA���͌����S�V�V���ɕς��B �������� �@�u�����v�̖��͒������̉����h�b�ł�����݂����A���̒n�͈��q���q���̉����ł���B���R���͈��q�w���璋�_�A�����Ƒ����Đ_�⓻�ɓo���čs�����B |

|

| �_��_�Ђ�����Ó��֕��� |

|

���Ó��ւ̕��� �@����477���ɓ����ĊԂ��Ȃ��A�܂��E�ɕ�����B�����삪���m��ɒ�����O��������̍��݉����ɑk�铹���B�����ł����ł��Ȃ��B���̓����ɂ͂��낢 ��ƊŔ����B���ł��u���j�̗������@�_��_�ЁE�L�m�@�v �Ƃ���̂ɒ��ڂ��i���̎ʐ^�j�B�_�⓻�͉�����̌������Ɉʒu���A���̐쉈���ɓ���ڎw���̂��Ñ�̓��R���ł������B |

�p�ɊŔȂǂ����� |

|

|

�@�ŔQ�ɕ���ŗ�����ē�

�ƂȂ���Ŕɂ́A�u�Ñ�@���R���v�A�u�Ñ㓌�R���o���v�A�u�_��_�Ђ܂łQ�D�UKm�v�Ə�����Ă���B�Ñ㓌�R���ƂȂ��

���ƌ��݂̎ԓ��ł́A�K���������̓��͈�v���Ȃ��B�������A���Ȃ��Ƃ����̉����ɐ_��_�Ђ�����̂�����A�Ó��Ɍ���Ȃ��߂��ԓ��ł��邱�Ƃ͊m�����B

����͂܂��_��_�Ђ�ڎw�����Ǝv���B ������477���̐恄 �@����477���̑����́A���̐�̌ˑ����I�_�ŁA��������͗ѓ��ƂȂ��Đ_�⓻�ɓo���čs���B�������́u�x�m����������v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����炵���B ���̏����k�Ɉʒu����x�m����̖����o�Ă��邩��́A���ɂ܂œ��B����ӗ~�����錧���ł���B�������A���݂͌����ɑ����ѓ��̋�Ԃ��ʍs�~�̂悤���B���� �͂�����ɂ͍s���Ȃ������B |

|

| ����

�m��̐恄 �@���A������ƕʂꂽ���m��́A�{�J��Ɩ���ς���B���[���b�ߎR�̕����痬�ꉺ���Ȃ̂ŁA���m��̖{�����Ǝv���B�{�J�쉈����o�����ѓ��́A�r���� ������Ƃ����s�[�N���z���A������㗬��ɓ����ē���ڎw���̂��B |

| ���������s�� |

| ���Ó������� �@���m��{�������̌����Ƃ͂�͂�ꖡ�Ⴂ�A�����쉈���ɓ��������́A��͂�ǂ�����������������B���͂܂��Z���^�[���C��������L���A�X�t�@���g���� ���A �����̐l�Ƃ̘Ȃ܂����A���ƂȂ����j������������B ���s������ �@�����썶�݂�100m���o��ƁAT���̕���ɍs��������B�E���_��_�ЁE�L�m�@�ցA���͕x�m���䍂�����[�v�E�F�C�̎R�[�w���o�āA�{�J�썶�݂��㗬�� �i�ށB�_��_�Ђւ̓��ɂ́A�u���� 2-16�����@�������v �ƈē��Ŕ�����B |

|

|

|

| �@

�s��������A���͋����Ȃ�����L���Ȃ����肷��B�쉈���𗣂�A���Ȃ������B�Ñ㓌�R���̓��ɂ͂�����Ǝv���Ȃ��B�s������̐��ʂ͐l�ƂŁA���̐��

���������Ă������ł͂Ȃ������B�����Ɛ�̋߂���ʂ��Ă����̂��B �������W���� �@����ł����݂̎ԓ������ɂ͈ӊO�Ɛl�Ƃ������B�����̏W���ł���B�Ñ�̊����H���ʂ��Ă����n�ł��邩�炱���A���̗l�ȎR���ɂ��ꂾ���̏W�����`������ ���� ���Ǝv�킳���B�_�⓻��M�Z���ɉ����ė���ƁA�������ŏ��̐l���ƂȂ����B �@�ԓ��𗣂�ď����e�ɓ���ƁA���҉��~�ՂȂǂ�����悤�����A�������X�I�ɐ�`����悤�ȊŔ͂Ȃ��A�f�p�ȘȂ܂��̏W���������B�����ɌÂ����Ȑ� ���Α��Ȃǂ� �U������A���ꂪ�Ñ㓌�R���̓����̂��̂ł͂Ȃ��ɂ���A���j�̐[�������������铹�ɂȂ��Ă���B |

|

|

| �r�W�^�[�Z���^�[�ȍ~ |

| ���r

�W�^�[�Z���^�[�� �@�ЂƂ�����W�������֍s����⓹��o��ƁA��⏬�����J�����ꏊ�ɏo���B�����s�����ɃJ�[�u���鏊�ŁA�����ɐl�Ƃł͂Ȃ����������B���ɂ́u���q���@ ���R���E�����r�W�^�[�Z���^�[�@�́T���؊فv�Ə����ꂽ�Ŕ�����A�E�ɂ́u�H������O���v�Ƃ���B����܂ł̏W�����Ƃ͈���āA�����͂�����Ƃ����ό� �n�̕��͋C������B |

|

�����̉��̏�̕��ɏ��O�������� |

|

�@�r�W�^�[�Z���^�[�t�߂ł͎Ԃ���߂�ꂻ���ŁA�����W���͂��������_�ɎU��

����Ɨǂ��������B��������͉�����̒J�̒��߂��L����A�C�����ǂ��B�߂��ɂ́A����܂łɂ��ē��Ŕ��������A�u�M�Z��b�@�L�m�@�v������B �@�Ƃ���ŁA�r�W�^�[�Z���^�[�̖��̂ɂȂ��Ă���u�́T���v�ł��邪�A����͌�������ɂ���u��iⴁj�i�͂͂����j�́@�S������ʼn�����@���ɂ���Ȃ��@�܂ǂ��ʂ邩���v �Ƃ����̂Ȃǂɏo�ė���u�͂͂��v�̂悤���B�������ČÂ�����̖��ɂ��Ȃ���A���̉����̗��j�͐[���B |

| ����Ȃ��̍��t�߁� �@�r�W�^�[�Z���^�[���߂���ƁA���͉�����̒J�����Ɍ��Đi�ށB�����b���͐l�Ƃ��_�݂������A������Ԃ��Ȃ��r���B�ׂ��J�̎Ζʂɒʂ���A�����₵ �����ƂȂ�B �@����ƁA����̒J���ɕ���������A���̓����Ɂu���R���j�Չ��v�Ƃ���B���̉E���ɂ́u��Ȃ��̍��v�ƈē��Ŕ����ꏊ��ʉ߂���B |

|

���[�Ɍ�����̂��u��Ȃ��̍��v�� |

�����R���j�Չ��� �@���̎j�Չ��̕��߂�ƁA������̒J�̒����ɁA������Ƃ����J�����ꏊ������A�W�]��̂悤�ȕ����݂����Ă���B�����։��铹���w���āu�Ñ㓌�R�� �@�_��_�Ђ܂łP�D�QKm�v�Ƃ���̂ŁA���̓����Â����R���̓��Ȃ̂�������Ȃ��B�����ɂ���Ŕɂ́A�u�͂͂��A�_��_�ЁA�������A�锒�̑�v�Ȃ� �ƈē�������B |

|

| �@

��Ȃ��̍����߂���ƁA���̐�Ŏԓ�����{�A�j�Չ��ւƕʂ�ĉ����Ă���B���ꂩ�瓹�͏����т̒���i�ށB���Ɂu�͂͂��v�ƈē��Ŕ���������A�̔�

�������Ă�����ƁA�ڈڂ���肳������B���������Ñ㓌�R���̎j�Ղ���������K�˂Ă݂������̂����A���Ԃ�������Ȃ��B�����͂Ƃɂ����_��_�Ђ܂Œ�

�s����B |

���̎��͓��̐���}���A �u�͂͂��v�Ȃ���̂��ǂ�ȕ����͕��炸���܂� |

�̔�@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

| �_��_���� |

��O�������_�� �������ԓ��̑��� |

���_��_�Г����t�߁� �@�����s���w�A�s���J�[�u����O���ɊK�i������A���̉��ɒ������`�����B��O�̓��H�e�ɂ͒��ԏꂪ����A����̎Ԃ���܂��Ă���B�ړI�̐_��_�Ђɒ����� �悤���B �@�t�߂��U�Ă���ƁA�P��̏�p�Ԃ�����ė��Ē�܂�A��l�̒j�����~��ė����B�������A�܂��Ԃ𑖂点�A�ԓ��̑�����o���čs���B���̐�Ԃ��Ȃ��� �s�~�̔����Ǝv���Ă���ƁA�Ă̒�A�����ɂ��̎Ԃ������Ԃ��ė����B��������āA��X�͎ԓ��̍s�~��܂ł͍s���Ȃ����ƂƂ����B�߂��ė����j���́A�_�Ђ� �����w����̂��Ǝv���Ă�����A���̂܂Ԃ𑖂点�A���������������čs���Ă��܂����B |

| �����ē��̊Ŕ� �@�_�Ђւ̊K�i�̉��ɗ����ē��̊ŔɁA�u�݊x���܂� 6.0km�v�Ƃ���B���́u�݊x���v�Ƃ͐_�⓻�̏����k�ɗ��傫�ȎR�����̌������B�ʂ̊Ŕł͐_�⓻�܂�6.8km�Ƃ���B�Ñ㓌�R���́A���̐_��_ �Ђ̘e��ʂ�A���݂��݊x�����o�R���A���Ɏ����Ă����悤���B |

|

|

|

|

| ����

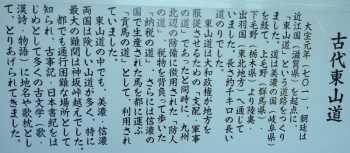

�R���̂��Ɓ� �@ ���t�W�̉̔肪���Ԃ��A���̔蕶�Ɂu�a���Z�N�i713�N�j�g�h�H�i���R���j�J�ʂɊW����̂��v�Ƃ���B�����ł͋g�h�H�i�����݂̂��j�𓌎R���Ƃ��Ă� ��B�������A�����i�p����{�n���厫�T�j�ł́A���R���Ƃ͕ʂ̓����w���Ă���悤�ȋL�q���������B�u�g�h�H�v�Ƃ͌��݂́u�ؑ]�H�v�̂��ƂŁA�ؑ]�J��ʂ� �]�ˊ��ȍ~�̒��R���Ɠ����o�H���w���Ƃ��l�����邻�����B |

�̔�@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

�Δ�@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

|

�@�_�БO�̒��ԏ�Ɂu�Ñ㓌�R

���v�Ƒ肵���Ŕ��������B������ł͑�N�i701�N�j�ɒ��삪���R�����������Ƃ���B�����ł́A��̋g�h�H�̊J�ʂňꎞ�����R���������������A��

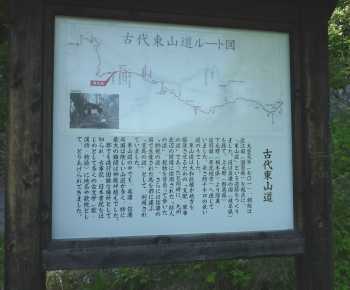

�����ɍĂъ����Ƃ��ꂽ�Ƃ������B�ǂ���ɂ���1300�N�̗��j�������ł���B �@�Ŕ̃��[�g�}������ƁA���쌧�����������A�Ñ�̓����悭����B���q�w���牀���Ɏ���o�H�����݂ƑS������Ă������Ƃ����������B�������̖Ԋ|�g�� �l ������Ɉʒu����Ԋ|�����z���Ă��悤���B |

�Ŕ̃��[�g�}�@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

�Ŕ̈ē����@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

| �_��_�� |

| ���_

��_�Ђց� �@ �ԓ����_�Ђ̒����ւƓo��B����ƁA��l�̎Ⴂ�����Ƃ��������B����Ȏ₵���R���Ƃ������Ƃ������Ă��A�����̕�����u����ɂ��́v�ƈ��A���Ă����B ������������Ɍ��t��Ԃ��B���̏����͒��ԏ�ɒ�߂Ă��������킢�炵���y�����ԂɈ�l���A�[�����ւƑ��苎���čs�����B�ÂƂ��������̏����ŁA���t�� �̂ȂǂɊS�������w���ł��낤���B�����̌��������̗��ł́A����Ȑl�͌��|���邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�����̎�O�����ɕ����铹������B�����炪���R���ł��낤���B |

|

|

| ���_

��_�Ё� �@�}�ȎΖʂɒz���ꂽ �_�Ђ̋����͋����B���̒��œ��{���i��܂Ƃ����j�ƌĂ��傫�Ȍ�_���A��⋇�������ɂ��т��Ă���B�Ȃ͂�����Ⴄ�̂�������A�_�傪�풓���� �悤�Ȑ_�Ђł͂Ȃ������B���낢��ē��Ŕ��̔�Ȃǂ��U�������B���ԏ�ɒu����Ă���Ԃŗ����Ǝv����K��q�������U�Ă����B |

�_��_�Ђ̊Ŕ@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

���{���̊Ŕ@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

|

�u�M�Z�����v�̊����@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

| �@�_�Ђ̗���́A�_�Ђ̘e��ʂ��Ă���Ñ㓌�R���̓��ɍĂэ�����B����

��A�ׂ��R�����������ւƑ����Ă���B���̕W���ɂ́u�� �_�⓻�܂Ł@�Z�A�O�L���v�Ƃ������B �@�W���ɕ���Łu�M�Z�����v�Ƒ肵�������̐Δ��蕶������B�_�⓻�̌Ö��ł���M�Z��̌��������A�N�X�Ɖr���Ă���B |

�[�����Ɍ��� |

�_��_�Ђ̗��肩���ɑ��� |

|

����̗i�ǂɍs�~��������Ŕ����Ċ|���Ă��� |

���ԓ��̐恄 �@�_�Г����̑O�ŋ}�J�[�u����ԓ��̐�ɂ́A�u�x�m����E���Ð�� �ʂւ̎ԗ��ł̒ʍs�E�ʂ蔲���͂ł��܂���B�i���̓��H�͓r���ōs���~�܂�ɂȂ��Ă��܂��j�v�ƊŔ�����B���Ɉ����Ԃ��ė����Ԃ�ڌ��� �Ă���̂ŁA������ł͐�ɐi�܂Ȃ������B ���]�k�� �@�{���́A���Ԃ�������s���鏊�܂ōs���Ă݂����B�Q�[�g�œ���������Ă��邩�A�����s���Ă��鏊�܂Ői��ŁA���̖ڂŊm�F�������̂����A�Ȃ��Ȃ��� ��ȗ]�T�͂Ȃ��B |

| ���]

�k�� �@ ����ɉ����A�ŋ߂͑̒��������Ȃ��B�_��_�Ђ��牀��IC�����߂��܂Ŗ߂��ė���ƁA�H�T�ɎԂ��߂��B���̂܂ܒ������̏��ŎR���̎���ɖ߂邩�A���� �Ōb�ߎR�g���l�����A���Ð�s�X�ɂł������ꔑ���A�������߂Ē��Ð�s������_�⓻��ڎw�����A�v�Ă���ׂ��B�Ȃ������ɂ́A�����𑖂��Ă��鎞�͔� �r�I ���C�����A�����ւ̊S���Ȃ��Ȃ�Ɠr�[�ɕs���ɂȂ�炵���B���̎����A�Ԃ̏���Ȃł������肷�����ł���B�C���������A����ȏ㗷�𑱂���C�͂��N ���Ȃ��B�������A���̒��x�ŗ�����߂Ă��ẮA�����ǂ��ɂ��s���₵�Ȃ��B�b���l������A�����h�b����������ɓ��邱�ƂƂ����B �@���ǁA������̒��͈��������A�����ɒ��Ð�s�X�ł̖���߂������Ƃ��ł����B�����͉����ł���B�Q�P�N�U��̐_�⓻�����邱�Ƃ��ł����B��Ŏv���Ԃ��� ���A���̑��s�����f���ėǂ������Ǝv�����B |

| ���Ð�s���瓻�Ɍ����� |

�����V���̕�����������H�Ŕ��o�ė��� |

�������P�X�����s���� �@���Ð�s�X���獑���P�X���ʼn��K���ʂւƖk�シ��B�ŏ��ɖڎw���́A���̍�����蕪�錧���V�����B�����P�X���͌���̒��R���E�ؑ]�H�ł���A�ؑ]�� �����ɐi�ށB����A�����V���͒��R���̏h��ł������n�ďh�ւƑ��������R���̓��ɋ߂��B�ؑ]��𗣂�Ĕn�ē����z���čs���B |

| ����

�{�w�Ɨ����h�� �@�Ñ㓌�R���̔��Z���i�����j�̉w�͍�{�w�i�������Ƃ̂��܂�j�����A���݁A���Ð�s�Ɂu��{�v�̒n����T���Ă����t����Ȃ��B���ł���{�w�̏ꏊ�� ���肳��Ă��Ȃ��悤 ���B���Ð�s���t�߂Ƃ̐������邻���ŁA��������Ƃi�q���Ð�w���X�ɐ��Ɉʒu���邱�ƂɂȂ�B �@����A�]�ˊ��ȍ~�̒��R���̏h��Ƃ��Ă��̕t�߂ɂ������̂������h�ł���B��̌b�ߎR�̕����痬�ꉺ�闎���삪�{���̖ؑ]��ɗ��ꍞ��ł��邪�A���̍� ���_�t�߂������ƂȂ�B���Ð�s�̒��S�X����͂��Ȃ藣��Ă���B�����Ƃ��A���Ð�s�X�t�߂ɂ͕ʂɒ��R���̏h��A���Ð�h���������悤���B |

| ����

���V���̕��� �@�劲���H�ł��鍑���P�X�����番����錧���V���̕W�����o�ė����i���̎ʐ^�j�B�s��͔n�ďh�i�܂��߂��キ�j�A�������i�Ƃ�����ǂ��j�Ƃ���B�u�����v �Ƃ͖ܘ_�u���蓡���v�̂��Ƃł���B�����ɓ���E�Ԑ��ɂ͈ӊO�Ƒ����̎Ԃ����B |

|

�����P�X���ォ�猩��

| ����

�c�̌����_�� �@�����V���������������_�͍����P�X���̒��ł���i�Ƒ傫���A���������˂���A�����_���ɂ́u���c�v�Ƃ������B���ƂȂ��u�����v�Ƃ��������_���낤�� �v���Ă������A�S��������B |

|

| ����

���V���ɓ��遄 �@�����V���͒��Ð��ؑ]�i�Ȃ����j���ƌĂԁB��v�n�����ł���B�n�ďh����n�ē����z���A���ďh�̓�[�ɂ���u����v�܂ōs���A�����ō����Q�T�U���ɐ� �����Ă� ��B�Â��͌������ꒆ�Ð���ƌĂB �@���́A�n�߂̓��͗�����̍��ݑ���k��B�u���R���@�����h���Ӑ}�v�Ƒ肵���ό��ē��̊ŔȂǂ������Ɍ�����B���ꂪ�n�ē��̃y�[�W�Ȃ�A���̊Ŕ� �ǂ��ڂ����f�ڂ���Ƃ��낾���A���͐_�⓻�ւƐ���}���B |

|

���Ɂu���R���@�����h���Ӑ}�v�̊Ŕ�

| ���R

�����i�]�k�j�� �@�E��Ɂu�R�����v���������B����܂łȂ炱�̃j���g���}�[�N�ȂǑS���C�ɂ����߂Ȃ������̂����A�R���Ɉ����z���Ă���A�������p�����Ă�����Ă���B�� ��߂��ɓX�܂��Ȃ��̂ŁA���l�b�g�̔����g���B�J���[�Δ��R�O�O���Ƃ��A�傫�ȂR�O�O���b�^�[�^���N�ł���B�����ʼn^�Ԃ��Ƃ��l����ƁA���ɕ֗� �ł���B |

|

�i�E��ɃR�����j

| ����

���쉈���� �@�����e�ɂ͐l�Ƃ͏��Ȃ��B����̗�����̐�߂��A��������i�Ⴍ�Ȃ����y�n�ɐl�Ƃ����W���Ă����B���̒��ɒʂ���̂��������낤�B�����R���������� �ʂ��Ă����̂�������Ȃ��B���݂̌����͂����b�������쉈����i�ނ��A�{���̋����R���͑��X�Ɨ������n��A�n�ďh�ւƓo���čs�����悤���B |

|

�����哹�͂��̑Ί݂ɓn��A�n�ďh��ڎw���ēo��

| �����싴�ȍ~ |

|

�������싴�� �@�����̍s��ɑ傫�ȋ������˂����Ă���̂��]�߂�悤�ɂȂ�B���쌧������b�ߎR�g���l�����ė������������������n�鋴���B�傫�ȃ����h�}�[�N�� ����B���̒������̋�����ɒ��߂Ȃ��炭����ƁA������̌�����������𗎍��싴�œn��B |

| �����M��쉈���Ɂ� �@�����싴�̐�A���͗�����̎x���ƂȂ铒�M��쉈���ɑk��B�_�⓻�́A�{���̗�����ł͂Ȃ��A�x���̓��M���̏㗬���Ɉʒu���邱�ƂɂȂ�B �@�����ɉE������ւ̕��o�ė���i���̎ʐ^�j�B���̓����{���̗����쉈����k�铹�����A�r���ōs�~��ƂȂ�悤���B |

�����P�X�������Ɍ���i������̋A�蓹�j |

|

| ����

�M��쉈�����s���� �@���͓��M���̍��݂��s�����A����ɐ�ʂȂǂ͂قƂ�nj����Ȃ��B�����ɐl�Ƃ����Ȃ��A�͂��Ȕ������|������x�ŁA������������Ղ��ܑ��H���E���i�� �����B���܁A�����W����u�n�ďh 5km�v�Ȃǂƈē����o�ė��邾���ł���B |

|

|

|

�����Ð�s�_��ց� �@���͓��M����n��A���x�͉E�݉����ƂȂ�B���̕t�߂͂����������璆�Ð�s�_��ւƓ����Ă���B�_�⓻�̊����̓����́A�قƂ�ǂ����̐_��̒n�� ����B |

| ����

�̐_�⁄ �@�u�_��v�Ƃ����n���́A���̒��Ð�s�ɂ��邪�A���̖k�ɐڂ���R�����ɂ����݂���B�������A�R�����͒��쌧�ɑ����B �@�u�_��v�͌��X�͈�̑��������悤���B�n���͌×������Ȑ_�⓻�ɗR�����A�n�đ��Ɠ��M���������Ė����V�N�ɐ��������B�����Q�Q�N����͐V�炵���{ �s���ꂽ�s���������ɂ��_�⑺�i�厚�Ґ������j�ƂȂ�A���a�R�R�N�܂ő����Ă���B�����錧�͒��쌧�Ő��}���S�̓��ł���B���Â���̊X���Ƃ��ĉh�� ���_�⑺���������A�����㔼����͐��ނ��Ă������������B�ؑ]�쉈���ɍ����P�X�����ʂ������Ƃ��傫���W����̂��낤�B �@���̑��ɊE����̌������z���Ă̍�����肪�N�������B������镴���ƂȂ�A���ǁA�_�⑺�̔n�Ēn��͒��쌧�R�����厚�_��ɁA���M��n��͊� �����Ð� �s�_��ƁA������Ă��܂����悤���B �@���݂̎R�����̐_��͍]�ˊ��̔n�đ��ɑ�������B���ł͋����R���̔n�ďh���L���Ȋό��n�ƂȂ��āA�Ăѓ��킢��������悤�ɂȂ����B����A���Ð�s�̐_ �� �͋����M�ƂȂ�B������ɂ͒��R���̑���ɌÑ㓌�R���̐_�⓻������B |

| �@

�����e�Ƀ|�c���ƁA�u�悤�������R��

���M�̗��ցv�Ə����ꂽ�Ŕ������Ă����i���̎ʐ^�j�B���쌧���̉����Ȃǂ͎j�Ղ������A�_��_�Ђł͖K���l����

�����|�����B�������A������̓��M��ł́A���ό������̖��͂Ɍ�������̂�����̂�������Ȃ��B���ɂ́A�n�ďh�Ȃǂ�艽���A�_�⓻�ɐ��Ȗ��͂���

����̂����B |

|

�E��Ɂu�悤�������R�� ���M�̗��ցv�̊Ŕ�

| �@

���͒P���ȓ�Ԑ��H�������Ă���B�]�ˊ��̓��M�ł��钆�Ð�s�_��̒��S�n���߂��Ȃ��Ă����̂ŁA�l�Ƃ��|�c�|�c�U�������B�O����]�߂A�_�⓻��

��

�u���钷�쌧�Ƃ̌����̕�X�����n����悤�ɂȂ��Ă����B |

|

| �@

�Ƃ���ŁA���݂̐_�⓻�͊E����̌����ł��邪�A�������̐_�⑺�͒��쌧�ł����������B���a�R�R�N�ɓ��M��n�悪���̒��Ð�s�ɕғ����ꂽ�B����

�Ƃ���܂ŁA�_�⓻�͒��쌧�̓��ŁA�����ł͂Ȃ��������ƂɂȂ�B���ꂾ���̓��������̓��łȂ������Ƃ́A�s�v�c�Ȋ���������B |

| �n�ďh�ւ̕���ȍ~ |

|

�����c���n�遄

�@���M���̉E�݂��s���������A���̎x���ł��铇�c��i���܂�����j��n��B���̒n���k�̕��p���痬�ꉺ���ė��Ă���B���̐�̏㗬���ɔn�ďh������A ��̌������ɔn�ē�������B ���n�ďh�ւ̕��� �@�Ԃ��Ȃ����֔n�ďh�ւ̕��o�ė���i���̎ʐ^�j�B�قړ��c��ɂ����Ĕn�ďh�Ɍ������B���̓��������V���̑����Ȃ̂����A�����̂��Ƃ��A�n�ďh�̕� ���傫���ŔɎ�����Ă���B |

|

|

|

�E��Ɂu���}�@���Ð쉷��@�N�A���]�[�g���M��v�̊Ŕ� |

����������̐恄 �@���֔n�ďh�ւƌ�����������čs������A���i���铹�͐_��̒��S�n�ւƓ����čs���B���̓����t�߂Ɂu���}�@���Ð쉷��@�N�A���]�[�g���M��v�ƊŔ� �������B����蓒�̉���{�݂Ƀz�e�����אڂ���悤���B �@�����P�X�����番���ꂽ���́A�Ԃ̐��������������A���̕t�߂Ɏ���ƁA��ʗʂ͌������Ă���B |

|

���_��̒��S�n���߂��遄 �@���̉E��Ɉ�ۖڗ��ߑ�I�Ȍ����������B���ꂪ�u�N�A���]�[�g���M��v�ł���B���̕t�߂��_��ł͈�ԓ�����Ă���ꏊ�ŁA���̐�A�����قȂǎs�� �{�݂�����ł���B�l�Ƃ����̋ߗׂɑ����B �@�����͍]�ˊ��̓��M�̒��S�ł��������̂��낤�B�����čX�ɌÂ��A�Ñ㓌�R�������̏W�����o�R���Ă������ƂƎv���B�u���M��v�Ƃ������O���A�R������ ���̂��������B�������A���݂̓��H�n�}�Ȃǂł́u���M ��v�̖��͂قƂ�nj��|���Ȃ��B�͐얼�≷��{�݂̖��Ɏc����肾�B |

|

|

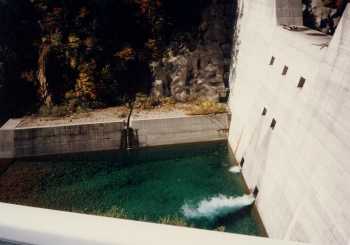

�����M���̎x���� �@���x�A����{�݂̗���t�߂œ��M��삪�傫�����ɕ�����Ă���B�����̉���i�ʂ邩��j�Ɠ����̗��i�߂�����j�ŁA�ǂ�����b�ߎR����k���� ���т錧���̕� �Ɍ�������B���M���͂قڂ��́u���v�Ɓu��v�̓�̐삪�������Ăł��Ă���ƌ����Ă����B�_�⓻�͗��̌������̕��Ɉʒu����B �@�����A���̕����{���̂悤�ŁA��쑤�͂����b�����M���ƌĂԂ悤���B��ɗ�쑤�̏㗬��n�邪�A�����ɉ˂��鋴�ɂ͂܂��u���M�V��v�Əo�Ă����� ���B |

| �@

���͂������x���̉��������̓��M���i��ɗ��j�̉E�݉�����i�ނ悤�ɂȂ�B�_��̒��S�n���߂���ƁA�����ɐl�Ƃ͂��܂茩���Ȃ��Ȃ�A�S

���������₵���Ȃ�B���Ȃ�A�b�v�E�_�E

���������Ȃ��Ă������B |

| ���M���̍��݂� |

| ����

��ɒ��Ӂ� �@���̐�A���ւ̓��͉E�ɕ��ē��M����n��B���߂ė������́A���̕���������Ƃ��A�^�������i��ŎR���̍s�~��܂ōs���Ă��܂����B�������b�ߎR�g ���l���̒��Ð�s���B���߂��ł���B�n�}�ɂ́u���s�i���D�j�@�t��v�Ƃ���n�_���B �@�T�d�ɎԂ�i�߂�ƁA��������Ŕ������Ă����i���̎ʐ^�j�B�u�x�m���䍂���A�b�ߎR�o�R���A�_�⓻�@�T�O���[�g����E�܁v�ƈē���������Ă����B |

�O���ɋ��������� |

|

|

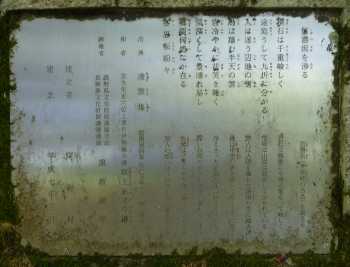

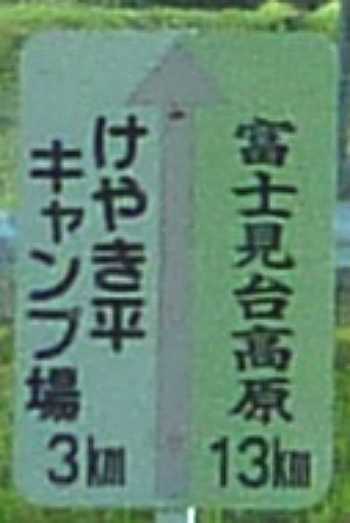

������ �@���̕���ɂ����낢��Ŕ������Ă����B �`����t����Ձ@�V��@�@�L�ω@�@�E�܂Q�D�Tkm �V�l�z�[���@�L�ϗ��@�E�܁@�Skm �x�@�m�@���@��@���@���@15km �_�⓻�i�b�ߎR�o�R���j 13km �_�@��@��@�w�@�@�����@10km ���₫���L�����v��@�@ �@5km �@�ȂǂƂ���B�����A�ȑO�͂��������Ŕ͂Ȃ������̂��낤�B�����łȂ���A���̕���͌����Ƃ��悤���Ȃ��B |

|

|

����̊p�ɂ��낢��Ŕ�����

| ����

��n�遄 �@ ������Ȃ���ƒ����ɐ��n��B����͗�삾�Ǝv���Ă����̂����A���̗����Ɂu���M�V��v�Ƃ���A���͂��������㗬�ɂȂ��Ă���̂悤���B���� �ォ��͒��߂��ǂ��B�k�������ɗ��ꉺ�铒�M���̗l�q�ƁA���̉E�݂ɂЂ�����ȂޏW�������n����i���̎ʐ^�j�B�㗬�����ɂ́A���i�ɂ����h�_�����z�� ��A��������͋}���ł��邱�Ƃ��������킹��B |

|

|

�����M���̍��݁� �@�����߂���ƁA���͓��M���̍��݉����������i�ށB�Ί݂ɂ͂܂��l�Ƃ������Ă���B���̉��ɒ������̋��r��]�ށB�r���J���Ǝv����B���̉��M��� �̎x�������ꉺ���Ă��邪�A���̍����_���㗬�����ɂȂ�炵���B |

|

���w�A�s���J�[�u��

�@����n���ĂP�O�Om���ŁA���͐�݂𗣂�čs���B�w�A�s���J�[�u�łP�W�O�x�����]��B���̃J�[�u�r������쉈���ɐi�ޓ�������B���ܑ����B�n�} ��ł͗�쉈����k�邪�A�r���ōs�~��̂悤���B �@�w�A�s���J�[�u���߂���ƁA���͍��݂̋}�Ζʂ�o�肾���B�����Z���^�[���C��������l�ȓ��ł͂Ȃ��Ȃ����B |

���ܑ� |

�g���b�N�����~��ė��� |

|

| ������ |

| ������

���� �@�}����ꑧ�o��ƁA���͋C����ς���B����Ɨ��Ƃ̊Ԃɋ��܂ꂽ�y�n�́A��r�I����ȑ�n��ɂȂ��Ă��āA���̏�ɏo��̂��B��͊J���A���ʂ����� ���B���̏�A�ʑ��炵��������������������B�����ɔ��蕨���������s���Y���̊Ŕ������Ă���B����܂ł̓��M��쉈���̌Â�����̏W���Ƃ͈Ⴂ�A ������Ƃ� �����]�[�g�n�̂悤�Ȋ�������B�����͖������ƌĂ��悤���B�܂�������n��A�C���������B |

|

| �@

���M��쉈���ɂ͕��n�����Ȃ��A�l�Ƃ����W���Ă��鏊�͑����������A�L���c���Ȃǂ͏��Ȃ������B����A���̖������ł́A�l�Ƃ̓|�c���|�c���Ɠ_�݂����

�肾���A�L�����c�����������Ɍ���ꂽ�B���傤�Ǔc�A�����I������̐������c��ڂ��A���ɉf���Ă������������B |

|

|

�O���Ɍ�����͌b�ߎR��

|

�@�����͋������A�������̑�n�̏�͂������Ɛi�ށB���ܑO���ɂȂ��炩 �ȎR�e�̍��R��]�ށB�����b�ߎR���Ǝv���B�����ɓ_�݂���l�Ƃ͑��肪�傫�ȕ��������A���̑�n�ɂ������荪�������������B |

|

|

�@�������̒��x�^�t�߂ŁA

�l�Ƃ���▧�W�����H�e�Ɍ��������n�_��ʉ߂���B�����ł���Ə����Ȉē��Ŕ����t�����i���̎ʐ^�j�B �@���₫���L�����v��3km �@�x�m���䍂��13km �Ƃ���B�x�m���䍂���Ƃ��݊x���̂��鏊���w���悤�ŁA���̐�A��100m�ɂ���B����ē��܂ł͂܂��܂�13km�߂��c�����ƂɂȂ�B �@���̕����̓��͂܂��o�X�H���̂悤�ŁA�߂��ɒ��Ð�s����o�X�̃o�X�₪���������A�o�X��̖��O�͏�����Ă����B |

����������t�� |

|

|

|

���̕t�߂̉Ƃ���̒��߂͂����������Ƃ��낤

| �V�l�z�[���ߕ� |

|

�@�������̑�n���㔼�ɂȂ�Ƃ������ɎR�����ɂȂ�A���͎��X�т̒��ɓ���B

�������A����

���̕��܂Ő��c����J����Ă����肷��B ���V�l�z�[���O�� �@�܂������тɓ������Ǝv���ƁA�E��̂�����ƊJ�������ɑ傫�Ȍ������o�ė����B�V�l�z�[���̍L�ϗ��ł���B���m�ɂ́u���ʗ{��V�l�z�[�� ��� �L�ϗ��v�ƂȂ�B������u���{�v�i�Ƃ��悤�j�ƌĂ��{�݂��B���e�̉��������̂ŁA���������{�݂ɂ͕q���ɂȂ����B |

| ���Ő��̐Α��� �@�����̘e�ɂ͐Α��������u�`����t�i�ł傤�������j�䑸�O�v�Ƃ���B�V��@�̍Ő��i�������傤�j�ł���B�ŋ߁u��C�̕��i�v�i�i�n�ɑ��Y���j��ǂ� �ŁA��C�Ƃق� �������ɐ��������Ő��Ɋւ��Ă��͂��Ȃ���m�����������B�m��������Ƃ܂��S�������B���������Α��ɂ��ڂ����܂�B �����R���̈ē��Ŕ� �@�z�[���̓����߂��Ɂu���R���@�_�⓻���ӂ̂��ē��v�Ƒ肵���ē��Ŕ�����A���낢��Q�l�ɂȂ�i���̎ʐ^�j�B �@�Ő��Ɋւ��ẮA�u���̓����ɁA�L�m�@�ƍL�ω@�Ƃ����Q�̕z�{���i�~�Ϗ����j��v���܂����v�Ƃ���B�L�m�@�i�������j�͈��q�����̉����ɂ������B |

|

| �@�Ŕ����Ă���Ɩʔ����B���R�������Ă̓�ł���_�⓻�̕W���͂P�C

�T�X�Tm�Ƃ���i�n�}���j�B����͌��݂̎ԓ��̓��ł͂Ȃ��A���̓��R���̓����Ǝv����i��q�j�B�ԓ��̓��͍��y�n���@�̒n�`�}�ɂ���悤�ɂP�C�T�U�Xm

�ł���B �@�܂��A����̏㗬���Ɂu���M�v�̋L�q������B�u�Ɏדߔ���_���V�Ƒ�_�����Y�݂ɂȂ������ɂ����ŎY�����g�����Ƃ����܂��v�Ƃ���B�u���M�v�̒n���� �͂��������`�����������B |

|

����ɏ����ȊŔ� |

�@�z�[���̑O���߂���ƁA���͂��悢��R�̒��ւƓ����čs���B�����������̑�

�n���s���悤�Ƃ��Ă���̂��B�������炪�{�i�I�ȓ����ƂȂ�B�����ȊŔɁu���₫���L�����v�� 0.5km�A�x�m���䍂��

10.5km�v�Ƃ������B���ʁA���Ȃ�ڕW�n�_�͂��̃L�����v�ꂾ�B�����ɂ͂�����Ƃ����v���o������B

|

| �ѓ���J���������ɓ��� |

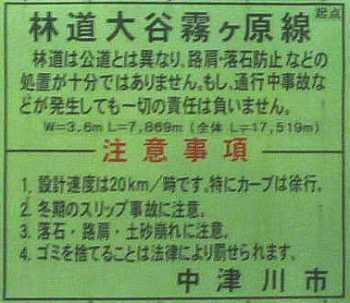

| ������n�遄 �@ ���͂�������������n�����ւƎ���B�Â��т̒��ŏ����ȗ��������B�������ꂪ���ł���B�����猩����̂̓`�����`�����Ƃ������ׂ����̓H�肾 ���A���ꂪ�_�⓻���痬�ꗎ���ė�����̖{���ł��낤�B ���ѓ��Ŕ� �@����n��ƒ����ɗѓ��Ŕ��������i���̎ʐ^�j�B�u�ѓ���J���������@�N�_�v�Ƃ���B���̉����� L=7,869m�i�S�� L=17,519m�j�ƋL����Ă���B������ƑO�ɂ������Ŕ��炷��ƁA���܂ł܂�10km�߂��c���Ă���̂ŁA���̍ŏ��� L=��Wkm �ł͓��ɓ͂��� ���B���́u�������v���N�_���낤����A���̎�O�Ɂu��J�v������̂��A����Ƃ� L=��17.5km �̏I�_����J���B |

�㗬�����Ɍ��� |

|

|

|

���\�E������ �@���͗��̉E�ݑ��ɓ����đ�J�������ѓ��ƂȂ�A�傫�����։I�n�߂��B���E�͗����Ȃ��B�����A�V�̗����邭�A���ꂵ��������a�炰�Ă���B �@�I���������Ƃ͈Ⴄ���n��i���̎ʐ^�j�B���̗����Ƃ��Ȃ��Ă���K�[�h���[���ɁA�u�\�E�����v�Ƃ������B�v���N�Ȃǂ͋����Ă��āu���a�v�� �� �������ǂ߂Ȃ��B���̖����炷��A���̐�́u�\�E����v�ƌĂԂ̂��낤�B���̎x�����B���́A��삩��X�ɂ��̎x���܂ł�����A�傫���I��B |

|

|

| ���₫���L�����v�� |

| ���L�����v�ꁄ �@���̍���Ƀg�C����Ǘ����̂悤�Ȍ������o�ė���ƁA�������������O�i��A���₫�j���L�����v��ł���B���M��쉈������ł�5km�A���Ð�s�����炾 �Ƃ��Ȃ�̋����ɂ���B����ȎR�̒��ɂƁA������ƕӂ҂Ȋ��������Ȃ��ł��Ȃ��B���̒n�ɂ�����Ƃ����v���o������B�Q�P�N�O�A�����Ŗ�h�����̂������B |

|

|

���������Ŗ�h�����Ǝv�� ��������[���������������A���͎��͖͂X�ň͂܂�Ă��� |

| ���Q�P

�N�O�̗��i�]�k�j�� �@�Q�P�N�O�A�T�����[�}�����ꎞ���߁A���N�قǃu���u�����Ă����������������B���̎��A�����{���S�ɂP�V���ԁA��h���Ȃ��痷�����ĉ�������Ƃ�����i���ւ̒����� �o�������R�j�B �@���̗��̂P�T���ڂ̂��ƁB�����H�����Ɏg���Ă���L�����s���O�K�X���̃|�P�b�g�R�����i���͂����������~�j��LP�K�X���c�菭�Ȃ��Ȃ����B���傤�� �ʂ�|���������Ð�s���Ȃ甃����̂ł͂Ȃ����ƁA���܂�D�܂Ȃ��X���ɓ����čs�����B�������A���̓��Ă��Ȃ��W���j�[�ł��܂���Ă��A����ȃL�����v�� ����Ă���X�Ȃnj��t����Ȃ��B���ǒ��߂āA���̂܂ܐ_�⓻�Ɍ��������B �@�����[��ꂪ�߂��A�����z����O�ɓ������������ł���B���̓��������ɉ��Ƃ���h�n��T�����Ǝv���B������������h�̓��X�𑗂��Ă����̂ŁA������S�z �͂��Ă��Ȃ������B���������������A�������Ă��܂���h�n�����t������̂ł���B���ɗאڂ��ăO���E���h�炵���L�ꂪ���t�������B���̎R�̒��ł�����L�� �ꏊ�͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��B�P�Ȃ�n�ƈ���āA�������������̎{�݂Ƀe���g��̂͋C�������邪�A�����������鎞���ŁA����ȏ�l������l�q�͂Ȃ��B�L ��̋��ɓ������|�c���ƌ����A�����͈�����J�~�肾�����̂ŁA�J�����̂��ɂ��œK�ł���B�ꍇ�ɂ���Ă͓����̉��Ƀe���g���Ă��悢�B |

|

�@�����ɊăW���j�[���

�߁A��h�̎x�x������B���̓��ɉJ���オ��A���̋�̉_�����ꂽ�B���ɂ��R�A�ɗ����悤�Ƃ���z���A�ꎞ�Ԃ��P�����B���̕���

�疾���͐��V�ł���B���z���ɂ͍œK�ȓ��ɂȂ肻���ł���B �@�J���~�̂ŁA�����̋߂��Ƀe���g��BLP�K�X���c�菭�Ȃ��̂ŁA�َq�p���Ƌ����\�[�Z�[�W�A�P���b�^�[�̎��p�b�N�̈��ݕ��i�����R�[�q�[�����j �ŗ₽ ���[�H���ς܂��B�������Ă��畗����⋭���Ȃ����B������������̍L��͋J���Ė�h����ɂ��C�����������A�������肪�����̂Ńe���g������Ȃ� �悤�ɒ��ӂ��K�v���B�X�ɉJ�̓��͗����Ȃǂ��S�z�����A����͂����J���オ��A�e���g���G���Ƃ����ʓ|���Ȃ��B |

|

�@�����ɖ邪������A�������Ɩ�h�n���o������Ɍ���B���܂�l�ڂɂ͕t��

�����Ȃ��̂��B�e���g��Еt���A���H�̏����Ɏ��|����B�P�O�������{�ɓ���A���͂��Ȃ�₦���ށB����ɂ��̃O���E���h�͕W����900m�̍��n�ɂ����

���B��������������h�̒��͑��ȃ��[��������ԂɂȂ��Ă���B�������X�[�v�������BLP�K�X�̎c���S�z���Ȃ���A�A���~���̕Ў��Ń��[�������ώn��

���B

�@�������A���܂Ōo���Ă������������Ȃ��B�R�����̉͏����Ȃ��̂����A�S���Ȃ��Η͂ł���BPL�K�X�̎c�ʕs���ƁA�����ׂ̈ɉt���K�X���[���������� �����Ƃ������̂悤���B |

|

| �@

�������Ɏ�͂Ȃ����Ǝv�āB�t�߂ɔR���镨�͂Ȃ����ƒT���ƁA��̈����p���p�b�N���ڂɕt�����B���������ꂾ���R�₵�Ă��A���[�������ς���Ƃ͎v���

���������A�����ɉ𒅂��Ă݂��B����ƁA�Ȃ��Ȃ��̉Η͂ł���B�P���b�^�[�̎��p�b�N���R���s����O�ɐ����������A�����Ƀ��[������䥂ŏオ�����B�H��

���I����ƁA���������ƃO���E���h���̖�h�n���o�����A�܂������̐_�⓻�ɗ������̂������B �@���v���A���̓����͐�������C�܂܂Ȑ��������Ă����B�P�V���Ԃ����̘A���������A�ǂ��ɋ���Ƃ����A��Ƃ��m�点�Ȃ������B���̑��k�������]�E���J ��Ԃ��A�x�݂Ƃ����Η�����B����ł����e����͏��������ꂽ�o���͂Ȃ��B���S�͐S�z���Ă������Ƃ��낤�ɁB����ȕ�͏d���a�̉ʂĂɋ��N�S���� ��A�����Q������Ō��t���|���Ă����̔����������Ȃ���Ԃ������Ă���B�u�F�s���@���������Ɂ@�e�͂Ȃ��v�ȂǂƂ悭�����邪�A������ł������ł��Ȃ� ���̂��Ǝv���B |

| �L�����v�ꂩ��� |

�E��Ɂu�~�G�ʍs�~�v�̊Ŕ� |

���~�G�ʍs�~�� �@�L�����v����߂���Ɓu�~�G�ʍs�~�v�̊Ŕ������Ă����B �@�~�G�ʍs�~ �@�ϐ�A���̂��� �@����������ʍs�ł��܂��� �@���Ð�s �Ƃ���B���̐�Ɂu�������v�ƌĂ��ꏊ�����邪�A�����܂ł͓~�G�Ԃł��s����炵���B |

| �������� �@�L�����v����߂������́A���������։I�Ă���B��삩��T�O�Om������āA����ƃw�A�s���J�[�u���Ȃ���A�����ʂɖ߂肾�����B���̃J�[�u�r���� �ѓ�����{�A�X�ɓ��ւƉ��тĂ������A�Q�[�g�Œʍs�~�B ���؍ޔ��̏ꁄ �@���̗������J�����Ǝv���ƁA��o�����ޖ������ɐς܂�Ă����i���̎ʐ^�j�B |

|

|

�������Ɍ��� |

�@������R�̏�̕��ɓn���ẮA�X�����̂���Ă��āA���܂ł����������ł�

��B ���\�E�����n��Ԃ��� �@���́A��쉈���ɖ߂�ׂ��i��ł���B���̑O�Ɏx���̃\�E����i�����j��n��i���̎ʐ^�j�B���ł͂Ȃ��A���̉����|�ǂ��R�{�ʂ��Đ���ʂ������ɂȂ��� �����B�㗬���ɂ͒����ɍ��h�_��������A���̏�͑傫�Ȋ₪�S���S�����Ă���B�������̐��������сA���̗���͌����Ȃ������B |

|

|

| ����̑�ѓ��� �@�E�ɗѓ��̕�������ƁA�قڗ�쉈���ɖ߂��Ă������ƂɂȂ�B�ѓ����́u��̑���v�Ƃ���B���̕���_�����̗ѓ��̋N�_�ł�����B�s����́u��� �� ���ʁv�Ƃ���B���̗ѓ����s���Β����ɗ���n��A���̍��ݑ��ɏo��悤���B�u��̑�v���ǂ̐삩���݂�����Ȃ����A�܂������̏㗬���������ĂԂ̂��� �����B�Ƃɂ����A�ѓ�������̓��C���[�������A�ʍs�~�ł���B |

|

|

�����Y���ʂւ̕��� �@���͑傫���֍s���Ă���B�֍s����x�ɕ���B���x�͉E�J�[�u�̏��ō��ɗѓ��������B�ѓ����͕�����Ȃ����A�s��Ɂu���Y���ʁv�Ƃ���B�Q�[�g�� �� ���B�n�}������ƁA���̓��̓\�E����㗬�����o�āA���̐悷������\��܂肪����B��x�s���Ă݂����U�f�ɋ���邪�A����ȉɂ͂Ȃ��B����_�ɂ́u�x�m ����́��ł��v�ƊŔ�����̂ŁA���Ɍ������ċ}���B |

| �����㗬�������ց� �@���͎֍s�̐U�ꕝ�����X�ɏ��������Ȃ���A���̏㗬���ւƐi��ł���B�����قƂ�ǐ�ɗ����Ǝv���̂����A��炵�����̂͊��Ɍ����Ȃ��Ȃ� ���B���͍͂����тŁA���̒��͏����݂ɋ��Ȃ�����肾�B �@������Ƃ������Ƃ�����A�Ñ㓌�R�������̋ߕӂɒʂ��Ă������ƂƎv���B�������A��ɊJ�킳�ꂽ���̗ѓ��ƈႢ�A�Ó��͂������������I�ɓ����ʂ��Ă� �����Ƃ��낤�B���̕t�߂ŌÓ��̍��Ղ�T���͓̂�����Ɏv�����B |

|

| �_��̕��� |

| ���_

��̕����� �@�܂���̉E�y�A�s���J�[�u���Ȃ��낤�Ƃ���ƁA���̊p�Ɂu�_��̕����v�ƊŔ������Ă����i���̎ʐ^�j�B�����������Ŋ�蓹���J��Ԃ��Ă���ƁA���� ���͂Ȃ��Ȃ��I��Ȃ��i���̃y�[�W���I��Ȃ��j�B���A�������A����邱�Ƃɂ����B |

|

�_��̕����̊Ŕ@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

| �@

�����͎ԓ�����߂������B�K�i�������o������ɂ������B�\�̗��̗①�����p�Ƃ��Ďg��ꂽ�Ύ��ŁA�_�⓻�̐��[�Ɋ���������悤���B�������疾���A�吳

�Ɨ��p���ꂽ�Ƃ̂��ƁB�Ñ㓌�R���Ƃ͒��ڂ͊W�Ȃ��悤���B �@�ԓ��e�ɂ������Ŕ���́A���̐擻�܂ł̊ԂɁA�u�������v�A�u�Ǖ��v�A�u�_���q�m�L�v�A�u���܂����v�Ȃǂ�����悤���B����������������Ă��Ă͐g �������Ȃ��B���A���̕W���͂����ł́u�P�T�V�Um�v�Ƃ���B |

�Ύ��ɂȂ��Ă��� �m���ɗ�C���Y���Ă��� |

�_��̕����̊Ŕ@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

| ������ |

|

���������� �@�������獶�����Ȃ��������ɒ������B���̍���A���������ɐ������N���A�����ɗ��߂��Ă���B�������́u���킵�݂��v�Ɠǂނ��̂Ǝv���B�u���̂͐����v �Ƃ��Ăꂽ�ƈē��Ŕɂ���B �@�����͕W����P�C�P�O�Om�Ƃ̂��ƂŁA�n�`�}�ł͊m���ɗ��̏㗬�����E�݂��獶�݂֎ԓ��������Ă���B�Ñ㓌�R�����܂��ɂ��̒n�_��ʉ߂��Ă����� �ł���B�Ái���ɂ����j�̗��l�������A�������������ł͂��邪�A���݂́u���̕ω��ɂ��A���������������܂��̂ŁA�����ł͈��܂Ȃ��ł��������v �ƒ��ӊŔ������Ă���B |

|

�������̊Ŕ@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

|

���o�R�̏o���_�� �@���̋������ɂ́A�������N�����ƈȊO�ɁA�x�e����������A�߂��Ƀg�C��������A�o�R�ē��̊Ŕ����B�u�^�N�V�[�̂�v�Ə����ꂽ�|�[��������B���� �͌b�ߎR��x�m����ւ̓o�R�̏o���_�Ƃ̂��ƁB�������A�ǂ����Ԃŗ���Ȃ�A�_�⓻�₻�̐���݊x���܂ōs���������A�o�R�͗e�Ղł���B �@�����̘e����͓������ɓo�R�����n�܂��Ă���B���̓o�R���͌Ñ㓌�R���ɂقڏd�Ȃ���̂��낤�B���̌Ó�������Ȃ�A�������N�_�Ƃ��鉿�l������B |

|

|

�����㗬����k�遄 �@���͂قڐ���ׂ����֍s����B��̖��O�͒肩�łȂ����A���{���̏㗬���ł���B���̐�̏���ɐ_�⓻����������B�͂����肵������n�鏊����ӏ��� �ǂ��������A����ȊO�͂قƂ�ǐ��F���ł��Ȃ��B |

| ���o�R�������遄 �@�����֍s���閈�ɁA�H�T�Ɂu�o�R���v�Ə����ꂽ�e���ȊŔ������Ă���B���̘e��o�R�����т̒��ւƒʂ��Ă���B����炪�_�⓻�Ɏ���Ñ㓌�R���ł��� ��̂��낤�B���͗ѓ������̓�����d�ɂ����f���Ă���i�D���B �@���̊ԁA���͏I�n�т̒��ŁA���]�͑S���Ȃ��B���E�������Ȃ����A���������R�����������Ă��邩�̂悤���B |

|

| ��w���� |

| ����

�w������ �@����Ǝ��E���L���鏊�ɏo���B���̉E��i�[�����j�ɍL�ꂪ����A�Ԃ��߂ĂЂƋx�e����ɂ͊i�D�̏ꏊ�ɂȂ��Ă���B |

|

|

���̌������ɓ� |

���[�͓o�R�͂̃|�X�g |

| ���b�ߎR�ŏI�o�R�͒�o���� �@�L��ւ̓����e����A�������ɓo��o�R�����n�܂��Ă����B�u�b�ߎR�ŏI�o�R�͒�o���v�ƊŔ�����A�o�R�͂̃|�X�g�������Ă���B�u�_�⓻�܂ł��� 3km�v�Ƃ�����B�ԓ��Ȃ�A���̐�܂��傫���֍s���ēo��̂ŁA3km���x�͂���Ǝv����B�������A�o�R���͂������������I�ɓo���Ă��锤�ŁA�n�}�� �ł͂�����̋���������悤�ɂ͌����Ȃ��B �@�ѓ���J���������̗ѓ��ŔŁA�ŏ��̉��������iL=7,869m�j�ɂ���̂��قڂ��̒n�_���Ǝv���B�_���w�ւ̓������邱�Ƃ�����A���̉\�� ���������낤�B ������]�ށ� �@�L�ꂩ�瓻������]�ނƁA��������ƕ���������i���̎ʐ^�j�B�悭�悭����ƁA���̈ƕ��ɃK�[�h���|��������̂��m�F�ł���B�܂��ɂ������_�⓻�ł� ��B |

|

|

�K�[�h���[�������鏊���_�⓻

|

����w�����̐恄

�@�_���w�ւ̕�����߂���ƁA���͂܂��U�ꕝ�̑傫�Ȏ֍s���n�߂�B���܁A��������Ő��̈Õ����`���B�o��ɏ]���A�֍s�̓x�������A����ڂ̑O�ɂ��āA �E���������Ă��邩�̂悤���B |

|

| �߂��Ȃ� |

|

���J���遄 �@�����܂ł��̓����͉��x���֍s���J��Ԃ��Ă������A�����֍s�ł����ꂩ��͗l�q����ς���B�W�����P�C�S�O�Om���z���A���n�ׂ̈����܂荂�����Ȃ��� ��B�܂������琼�ɉ���}�X�Βn�ɍ����|����̂ŁA�J���A���E������ƍL����̂��B�V��������Ƃ����āA���ꐰ�ꂷ��C�����B�����𑖂��Ă��āA���� �����������������邱�Ƃ����Ȃ��B�u�_�⓻�͂���ς萦���v�Ɖ��߂Ďv�킳���u�Ԃ��B |

|

| ����

���̃N���C�}�b�N�X�� �@���ɒ����Ă�������Ð�s���ɂ͗Y��Ȓ��߂����邪�A�����牺��J���A�r���ŏ������Ȃ��Ă���̂ŁA�����̓r������Ɠ�����̒��߂͈قȂ�B�������w �����t�߂܂ł̒J�͐^���ցA��w�����t�߂���[�ւ͖k���ւƒJ������B��w�������߂��ċJ�����ӂ肩�璆�Ð�s������]�ނƁA�����[�̕��n�܂ł����� ���āA���̒��߂͑f�������i���̎ʐ^�j�B���𑖂��Ă��ǂ��A�����~���Ē��߂Ă��ǂ��B�����͂��̐_�⓻�̓����ɉ�����A�ő�̌�����A�N���C�}�b�N�X�ƌ� ����B |

|

�Q�P�N�O�̌i�F

�܂������Ȃ̂ŁA�w��i�����j�ɂ��铻�̈ƕ��̉e���A�R���ɂ������藎���Ă���

| ����

�����̋}�X�Βn���s���� �@ ���߂��������A�n�`�͏s���ł���B�┧���I�o�������������A���H�e�̖@�ʂ��x����i�ǂ������z����Ă���B�t�߂̎R���ɂ͊�����Ȃǂ��ڗ��B���͒� �����̏�ɂ���̂����A�Ȃ��Ȃ��H�蒅���Ȃ��B |

|

�O���Ɍ�����̂��� |

| ���܂������߂��� |

|

�����܂����� �@���̍���ɂ�����Ƃ����L�ꂪ����A���̕Ћ��ɊŔ������Ă����B�u���܂����v�Ƃ���B���̏ꏊ��o�R�����ԓ��������Ă���B �@�����͌Ñ㓌�R����ʂ闷�l������⋋������x�e����ꏊ�������Ƃ̂��ƁB�ѓ��̕~�݂ŋ����̑���������ꂽ���A���̏ꏊ�̖͐̂ʉe���ł��悭�c������ �Ŕ� ����B |

|

���������� �@�ԓ��͐��܂���������A���̐�Ŕ��]���Đ��܂����̒����㕔��ʉ߂���B�����������グ��ƁA����Ղ����ȃK������ꂪ�̂����B���܂ł͕W�����Ŗ� �P�O�Om�����A�������_�⓻�̒��Ð�s���ōł��}�s�ȉӏ��ł͂Ȃ����낤���B���������݂̓o�R���A�����Ă͌Ñ㓌�R���́A�^�������ɓ���ڎw���ēo���čs ���B |

| �@����A�ԓ��̕��́A�Ō�̑傫�Ȉ�U��Ɏ��|����B�^��Ɍ����Ă������� ��A��U�쐼�����֑傫������A�}�J�[�u�Ō�����ς��A����Ɠ��Ɍ������Đi�H���Ƃ�B |

|

|

�@�u���܂����v�t�߂ł��W�] �����������ɁA�܂����]���߂��ė���B�����A���ɗ��������Ɠ������E���L�����Ă���B�e���͂����A���ɋ}�����ƂƂ���B |

| �� |

|

���Ð�s�����猩��

| ������ �@�Q�P�N�Ԃ�Ɍ���_�⓻�͑S���ς���Ă��Ȃ��l�Ɏv��ꂽ�B�ׂ������Ƃ������A���t�߂ɗ��ŔȂǂ͂قƂ�nj��đւ����Ă��邪�A�ؒʂ��ƂȂ铻 �̘Ȃ܂��́A�ȑO�̂܂܂ł���B |

|

| ����

�Ð�s���̒��߁� �@�����璆�Ð�s���ɍL���钭�߂��A�̂ƕς�炸�f�������i��̎ʐ^�j�B�]���J�����Ŕ`���A�R���Ɏ֍s�����̓����]�߂�i���̎ʐ^�j�B�悭������� �ѓ����J�������̂��Ɗ��S��������B |

|

| ���̒��Ð�s�� |

| ����

�̒��Ð�s���� �@���̒��Ð�s���́A������ł������Ă����K�[�h���[�����A�ؒʂ��̎�O�A�R�̟��ɉ����Đ݂����Ă���B���������A�W�]���̂悤�ȏ��ƂȂ�B�K�[�h ���[���Ɋ��Y���Ē��Ð�s���ɍL���钭�߂����\���邱�ƂƂȂ�B |

|

|

���ŔȂǁ� �@�K�[�h���[�����s������A�ԓ��͉E�ɋȂ����ē��̐ؒʂ���ʉ߂��邪�A�����Ɋ���̊Ŕ����B���̍��[�Ɂu�x�m����o�R���v�Ɠ��ē��̊Ŕ������A ��̗Ő������ɎR�������тĂ���B�x�m����ւ͂��̓o�R��������Ă��悢���A���q�����ɓr���܂Ŏԓ����ʂ��Ă���B �@�����̊Ŕ̒��ōł��C�ɂȂ�̂́A���̓o�R���������w���āA�u�_�⓻�@���̉��P�O�Om�v�Ƃ��镨���B�ԓ��̐ؒʂ��̓������ڂɁA�_�⓻�͂��������� �R�̒��������Ă���B |

| ���̈��q���� |

| ����

�̈��q������ �@�ԓ��̐ؒʂ��������q�����ɔ�����ƁA���͍��E�̓��ɕ������B���͉���A�E�͓o��B�E�ɓo������ԓ��̓����ŁA�ѓ���J���������̑����ł���B���� �x�m����o�R���ւƑ����B |

�ؒʂ��̏�悢���߂� |

|

|

���ɗѓ���J���������̊Ŕ����� |

| �@

���̈��q�����̊R���ɗ��ƁA���̒�����������̒J�����ւƉ����Ă���B���E����R������A���܂蒭�߂͍L����Ȃ��i���̎ʐ^�j�B |

|

|

|

| ���q�����̊ŔȂ� |

| �@

���̈��q��������́A�Ő����̕��֓o��o�R��������i���̎ʐ^�j�B�Ő��`���Ɍb�ߎR�֒ʂ���悤���B�R���܂�6.8km�Ƃ���B |

|

�ۈ��т̊Ŕ@�i�B�e 2013. 5.21�j ������Ă��܂�悭�ǂ߂Ȃ� �i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j |

| ����

�q���L�т̊Ŕ� �@�����A������ƕς�����Ƃ���ŁA�u���q���L�с@�|�_�⓻�|�v�Ƒ肵���ؐ��̊Ŕ��A�B��̈ē��ŔƂ��ă|�c���Ɠ��ɗ����Ă��������i���̎ʐ^�j�B�� ���A ���ɋ����|���Ă��āA���͂����P�����ꂽ�̂��A�ǂ��ɂ������̂���������Ȃ��B�ē����͔��ǂ�����A�z�[���y�[�W�����Ă�����������狳���Ē������B |

| �@

�ē����ł́A���̒n���u���Ɠ��������ԗv�H�v�ƌ����Ă���B���ł́u���R���v�ƈꌾ�ŌĂ�ł��邪�A�ȑO�͂��܂��ʂɂ͎g���Ă��Ȃ������̂��낤���B |

| �x�m��������� |

|

�����ԏꁄ �@���̎ԓ��̐_�⓻�ł́A�u�H�㒓�ԁA�͂ݏo�����ԁ@�֎~�v�ƊŔ�����A�I舂ɎԂ��߂��Ȃ��B ����ɕx�m����o�R�������ցu�b�ߎR�o�R�Ғ��ԏ�v�ƈē�������B ���ɂ́u�����x�m��������A�x�m���䍂���E�݊x���v�ȂǂƂ��Ŕ�����B �@������̓�����������ƁA�����ɂ��H���ɒ��ԃX�y�[�X���݂����Ă���B ���ɖʂ��ĉ�����̒J�������낷�n���B �����~���̏����ȍL��ŁA�P�O����Ԃ��߂�A������t���낤�B �܂����S��قǂ̎Ԃƃo�C�N��1��A��߂��Ă����B |

|

�@�����̎Ԃ�o�C�N�̎�����́A�����ǂ����̓o�R�����������ƕ����Ă��邱�Ƃ��낤�B

���͓�����Ȃ̂ŁA�������̒n�ɓ��B���邾���ŁA�قږڕW�B���ł���B

��������̌i�F�͊��\�������A���̗l�q���������茩��ꂽ�B

�������A�o�R�҂ɂƂ��ē��͏o���_�݂����Ȃ��̂��B

�����܂ŗy�X������o���ė��Ă��A����ƃX�^�[�g���C���ɗ����������ł���B

�Ȃ��Ȃ�����J�Ȃ��Ƃł���B |

�x�m��������Ɍ��� |

�������Ɍ��� |

| ������ |

| ����Ղց� �@���ԏ�Ƃ͔��̎R��������ƁA�����Ɂu�Ñ㓌�R���@�_�⓻�v�Ɩ��Ŕ������Ă���B ���Ă��Ƃ͂Ȃ��B�_�⓻��Ղ⋌�_�⓻�́A�����߂��ɂ������̂��B���߂ė��������A���̓���ʂ�߂����̂����A�����C�t���Ȃ������B ���͗V�����Ȃǂ��������Ă��邪�A�ȑO�͂������������̂悤�ɐ�������Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B �@�����ɉ����Ĉ�Ղ⋌��������Ő������ւƓo��B���̓��́A�Ñ㓌�R���ɋ߂����̂�������Ȃ��B ����ƁA��̓��Ζʂ̈�悪��ň͂��A���̒��Ɂu�_�⓻��Ձv�Ə����ꂽ�W���������Ă����B |

|

��̒���͋߂� |

|

| ���_

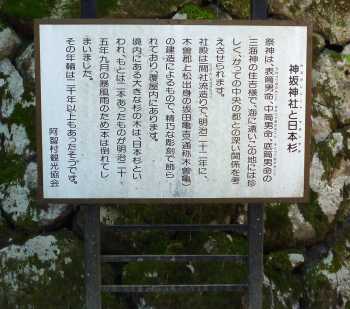

�⓻��Ձ� �@�Ő���ɂ͖k�̕x�m��������ւƓo�R�����ʂ��Ă���B���̗Ő����瓌�։���ɎΖʂ̏��L���n���A�_���Ղ̔��@���ꂽ�ꏊ�炵���B���n���Ă��W���� �O�A�ڂɕt�����̂͂Ȃ��B�����Ȋ₪���X�ɓ]�����Ă������A��ՂƂ͊W�Ȃ��������B �@�����ő����̈�Ղ��������ꂽ�̂͏��a�Q�U�N�Ƃ̂��ƁB����ɂ��A�Ñ㓌�R�������̒n�A�_�⓻�ɒʂ��Ă������Ƃ����߂Ċm�F���ꂽ�B���J��Ձi������ �������j�ƌĂ�A�ΐϏ��\�������A���J�I�╨��1,400�_�ɂ�������������B |

|

�Ő����k�Ɍ���

���q�������猩�� |

�������� �@���J��Ղɂ̓X�g�[���T�[�N���Ȃǂ�����̂��Ɗ��҂��Ă������A���͑������ꂢ�Ɋ����Ă��邾���̋n�ł������B ���Ȃ�́A�����A�Ñ㓌�R�����ʂ��Ă����{���̐_�⓻�ł���B �@��Ղ�菭����֍s�����Ő���ɁA����͂������B �Ȃ��炩�ȗŐ��Ȃ̂ŁA���͐[���ؒʂ��̂悤�Ȍ`�Ԃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �Ő����߂ɍׂ��R���������Ă���Ƃ������������B |

|

�@���̒���ɂ́A�u�_�⓻�v�ƍ��܂ꂽ�ȉ~�`�̔肪���Ă��A���Ɉē��Ŕ��݂����Ă���B

������͈��q�����Ɉ�Ղ̏ꏊ�������낹�邪�A���̐�̉��]�͎��ɂ��������Ă���B

���Ð�s���͍X�ɖX�������A���ʂ��͑S�������Ȃ��B

�ׁX�Ƃ����R�����т̒��ɏ������肻���ɉ����Ă��邾���ł���B �@���ꂪ�{���̐_�⓻�̑S�e�ł������B �u�_�⓻���J��Ձv�Ȃǂƌ����Ă����̂ŁA�傫�Ȋ�Ȃǂ��I�݂ɐς܂ꂽ��A�Α��Ȃǂ��������ԁA�����Ɛ����������҂��Ă����̂����A����������ł͂Ȃ������B �������A�ԓ��̓��ł͂Ȃ��A�������u�_�⓻�v�ƌĂׂ铻�����̖ڂŌ���ꂽ���Ƃɖ����ł���B |

���̐�A����������������� |

|

|

| ����

�̕W���� �@�ׂ������Ƃ����A���̕W���ł���B�ԓ��̓��͍��y�n���@�̒n�`�}�Ɂu1569m�v�̋L�ڂ�����A���������������炵���v����B �@����A�{���̐_�⓻�́A�����ł�1585m�Ƃ�1595m�Ƃ���B���ɂ������ē��ŔȂǂ��܂߁A���t�߂ɗ��Ŕނł͂قƂ�ǑS��1585m�œ��� ����Ă���B�����A�u�_��̕����v�ɗ��Ŕ�1576m�ł������B �@�n�`�}�Ŗ{���̐_�⓻������ꏊ�̓�������ǂނƁA1570m��1580m�̊ԂɈʒu����B���ꂩ�炷��ƁA������1576m�͐M�ߐ�������B ���Ȃ��Ƃ��A1585m�Ƃ�1595m�ɂ͓͂��Ȃ��B �@�������A�W���Ƃ��C���Ȃǂ̐��m�Ȓ�`��m�炸�A�ߋ����猻�݂Ɏ���ԁA����������`���s�ς������Ƃ��v���Ȃ��B �܂��A�W���Ȃǂ𑪂�Z�p�̐��x�̕ϑJ�����邾�낤�B�Â���1585m�Ƃ���Ă����̂�������Ȃ��B �����̊Ŕ�1576m�́A���݂̒n�`�}�Ɏ����ꂽ�������ƍ�������ɂ���̂�������Ȃ��B |

| �������璆�Ð�s���ɉ��� |

| �����Ð�s���̋����� �@�{���̓����璆�Ð�s���ɉ����Ă݂��B�Ő��̐����ɉ����čׂ������ʂ��Ă���B���E�͂Ȃ��B���P�Om�s���ƁA�u���R���v�Ɠ��ē��̊Ŕ�����A���̐�� ���铹������i���̎ʐ^�j�B���̕������w���āu�������v�Ƃ���B���ꂪ�u���܂����v���o�ċ������ւƑ�������̓o�R���A���Ȃ킿�Ñ㓌�R���̋����Ƃ� �����ƂɂȂ�B �@�ԓ��̓������ɕ�̈ƕ�������������Ēʂ����̂ɑ��A�����͈ƕ���菭���k����ʂ��Ă����悤���B����Ŏԓ��J��ɂ��ւ�炸�A�����₻�̑O��� �������c�����̂��B���邢�́A�ԓ��J�ʂ͏��S�U�N�Ƃ̂��Ƃ����������A�M�d�ȍ��J��Ղ̕ۑ����l�����A�ԓ���ʂ��ꏊ��I�̂��̂��낤���B |

|

���̓��ē��̊Ŕɂ́u���R���v ���铹���w���āu�������v |

|

| �@

�������։��铹�̕�����߂��A���̂܂ܗŐ��ƕ��s�ɐ^�������s���ƁA�ԓ��̓��ɏo��B�K�[�h���[���e�̊Ŕ��������B�Ŕɂ́u�_�⓻�@���̉�

100m�v�Ƃ��������A������̋����ɂ͎v���Ȃ������B�A��͎ԓ������ɒ��ԏ�܂Ŗ߂����B |

| �x�m����o�R���� |

|

�@���ԏ�̑O�̓����X�ɖk�i�ށB������k�֑����Ő���ɕx�m����

�i1739m�j�ƌĂ��R������A���̓o�R���܂Ŏԓ��������b�����тĂ���B��700m�����B �@�쓌�����ɖʂ������邢�ܑ��H�������B�r���A�o�R�Ґ����̃O���[�v�Ƃ���Ⴄ�B ���݊x���� �@�ԓ��̏I�_�́A�ȑO�ƑS������Ă��܂����B�����قǑ傫�Ȍ������������B���ꂪ�݊x���炵���B�P�Ȃ�R�����ł͂Ȃ��������B�����̍s�����s���{�݂Ȃ̂� ������Ȃ��B���������ƂɁA���̑O�ɎԂ��߂�ɂ͊Ǘ��l�̋����K�v�ƒf�菑��������B����������Ă��A��ʎԂ͂P�����߂��Ă��Ȃ��B�݊x���Ɏ��� ���� ��O�ɋ͂��Ȓ��ԏꂪ�H���ɂ��������A������ɂ͐����܂��Ă����B�������ߊ�����Ȃ��Ă���̂ŁA�Ԃ��~�肸�Ɉ����Ԃ����̂������B |

�x�m����ւ̓o�R�����o���Ă��� |

|

| ���x

�m����i�]�k�j�� �@�݊x���̘e����͕x�m����ւ̓o�R�����n�܂��Ă���B�R���܂�1.0km�Ƃ���B �@���߂Đ_�⓻��K�ꂽ���́A�܂��܂��Ⴍ�Č��C�������B��h�����̑����A�����܂ŃW���j�[�ł���ė��āA���̕x�m����Ƃ��֕x�m�߂ɕ����o������ �ł������B���߂���o�R�Ȃǂ���ς���͂Ȃ��̂ŁA�����������A���̐g���̂܂܂ł���B�r���A�u�������Ӂv�̊Ŕ��ڂɕt�����B�J�����o�R���Ȃ̂ŁA ����������\���������̂��낤�B |

|

| �@

�b�����������A�x�m���䂪���t����Ȃ��B�x�m������u�x�m�߂�W�]��v���Ǝv���Ă����̂��B����ȓW�]��͂Ȃ����A�ǂ��ɂ��x�m�������Ȃ��B��ŕ�

���������Ƃ����A�x�m���䂩��͕x�m�͖]�߂Ȃ��炵���̂��B�������A�Y��Ȓ��߂��L�������B�p�m���}�ʐ^���������B���āA�K���ȏ��ň����Ԃ����̂������B |

|

| ����

�q���ɉ��铌�R���� �@�Ƃ���ŁA���q�����̌Ó��͂ǂ̗l�ɒʂ��Ă����̂��낤���B�n�߂́A�_�⓻������J��Ղ�ʂ��ĉ��̌b�ߎR�o�R�Ғ��ԏ�ɏo�āA�������璼�ډ�����̌� �����ւƉ����čs�����̂��� �v�����B�������A���ԏꂩ�猩���낷�R�͌������A���Ȃǂ��肻���ɂȂ��B��Œn�`�}�Ȃǂׂ�ƁA�x�m����o�R������A���݂��݊x���̗����ʂ��āA�� ����̍��ݑ���_��_�Ђ։���o�R��������悤���B���ꂪ�قڌÑ㓌�R���̓��炵���B�b�ߎR�o�R�Ғ��ԏꂩ��x�m����o�R���܂ŁA���ܑ݂͕��H�����A�� �̕������Ñ㓌�R���̉\��������B |

|

�������̕ϑJ�� �@�Õ����ォ������p���ꂽ�Ƃ�����Ñ㓌�R���ł��邪�A�����ł��������������s�[�N�ɐ��ނ��Ă������B ����ł����̐_�⓻���z���铹�́A�吳���㍠�܂Ŏg��ꂽ�������B �@�����S�S�N�ɖؑ]�J��ʂ鍑�S�̒����{�����S�ʂ���ƁA�ɓߕ��ʂ��炱�̓������z���A�S�H�ɏ�芷���A�������ʂƌ��ԍŒZ�H�ƂȂ�A����ɗ��p���ꂽ�� �����ɂ���B �@�������A�吳�P�Q�N�Ɉɓߓd�C�S���i���i�q�ѓc���j���ɓߒJ�ŒC��Ɣѓc�̊Ԃɒʂ���ƁA���͐��ނ��Ă������������B�O�B�X���̐������W���邱�Ƃ��� ���B�b�ߎR�����ɑ����ؑ]�R�����z���铻���ɑ���A�ʌn���̌�ʎ�i�����B���Ă�������ł���B �@�_�⓻�Ɏԓ����ʂ����̂͏��a�S�U�N�A���q���̖{�J��̌ˑ�{�J��㗬�����o�āA�������z���A���Ð�s�̖������ɒʂ���ѓ��������������ł���B�� ��ɂ��A�ȑO�̕����A���ł͂Ȃ��A�ό��q��o�R�ҁA�n�C�J�[�̗��p���������悤�ł���B �@�_�⓻������Ӗ��A�{�i�I�ɕ��������̂́A���a�T�O�N�A���������ԓ��̌b�ߎR�g���l�����J�ʂ������ł������낤�B����܂Ŗؑ]�R�����z����͍̂��� �Q�T�U���̐����H�����������A�ꋓ�ɔ҉�ł���B �@���݁A�Ñ㓌�R���́A���̈ꕔ���o�R���ƂȂ��Ďc����Ă���B�������A�b�ߎR��x�m�����o�R����҂́A�ѓ����ԂŐ_�⓻�����x�m����o�R���܂ő��� �o���Ă��܂����Ƃ��낤�B�����ČÑ㓌�R����������Ƃ��Ȃ�����A�_�⓻�̌Ó��͑��ݓ����҂����Ȃ��悤�Ɏv���B |

| ����舢�q������ |

| ����

���ň��q���i�ށ� �@���q���ɉ���Ñ㓌�R���́A������H�k�Ɍ������A������̍��݂ɏo�āA�_��_�Ќo�R�ʼn����։���B����A�ѓ��̓����́A�������ɑ傫���I�A���m ��̖{���Ǝv����{�J��ɉ����ĉ������ʂɉ���B�V���̓�̓��͓�����ʁX�̓�����ނ̂��B �@�ѓ����Â����Ƃ͈Ⴄ�o�H���̗p�����̂́A��͂�ԓ��J��̂��Ղ����낤�B�{�J�쉈���Ɏԓ����ʂ��Ղ������B���邢�͑�������{�J��̓r���܂œ����ʂ� �Ă����̂�������Ȃ��B����ŁA�_�⓻�͉����쌹�����Ɉʒu���邪�A�ѓ��͉����여�悩��Ђ傢�ƈ�����z���A�ꏊ��{�J�여��ɐ�ւ��āA���q���� �������悤���B |

| �@����ȗ��R�������āA���q�����̗ѓ��̓����́A�����牺��̂ł͂Ȃ��A�܂�

�͓o��B���̕W����1569m���������A��������1640m�߂����܂œo���čs���B �@���̗ѓ��͖��������N�_�Ƃ�����J���������̑����ł���B�S����17.5km���������A��G�c�ɒ��Ð�s����10km�A���q������7.5km�B�����A�� �q�����͖{�J�쉈���Ɏ���܂ł̋������B�{�J�쉈���͕ʂ̖��̗ѓ����낤�B�ѓ����ɂ���u��J�v�����Ǖs���̂܂܂����A�{�J�쉈���ɂ���n����������� ���B |

���͓o���Ă��� |

|

���̉��̕��ɓ��̈ƕ�������

|

���b�ߎR�o�R���� �@�ѓ���1640m�߂����x���ێ����Ȃ���b���i�ށB���m�ȃs�[�N�͂Ȃ��B���̓��A�E��Ɍb�ߎR�ւ̓o�R��������B���̓o�R���́A������Ɩ{�J����� �����ɓo���āA�������b�ߎR���瑱���喬��ڎw���B���̓o�R�����߂����ӂ肩��A����Ǝԓ��͉��肾���B�Q�P�N�O�A���߂Ă��̓����W���j�[�ő������� �́A�܂����ܑ���Ԃ��c���Ă����B�Ȃ��Ȃ��������ѓ��ł������B���͒��Ð�s����������Ղ��A�X�t�@���g�ܑ��̓��ł���B�܂��A�J�ł͂Ȃ��A��ʂ̎R ���������悤�ɑ��铹�Ȃ̂ŁA���邭�J��������������B ���Ǖ��� �@���A�u�_��̕����v�ɂ������ŔɁA�������Ȃǂƕ���Łu�Ǖ��v�Ƃ����ꏊ��������Ă����B��G�c�Ȓn�}�Ȃ̂ŁA���̏ꏊ�͂悭����Ȃ��B�����A�O�q�� �o�R����i�݁A��������喬�ɐڑ����镔���ɂ��́u�Ǖ��v������悤�ɂ�����B������Ɩ{�J��̒J��������鏊�ł���̂ŁA�u�Ǖ��v�̖��͂ӂ��킵���C ������B |

| �W�]�� |

| ���W�]���� �@�����r���Œʍs�~�ł���ɂ��ւ�炸�A���q�����ɐi��ŗ����̂́A�r���Ō����̂����ꏊ�ł����邾�낤�Ɗ��҂������炾�B�Ă̒�A�W�]�������t�������B �������̉�����̒J�ցA��i�ƒ���o�����ꏊ���B���͂����Ńw�A�s���J�[�u��`���B �@�W�]���ɂ͂��낢��Ŕ����B��������]�߂��т��x�m���䍂���ƌĂ��悤���B�W�]������͉�����̒J�𒆐S�̒��߂��L����B���̒��߂̒��ɁA�x �m���䍂�����[�v�E�F�C�̎R���w�Ǝv���錚�����������B�ŏ��ɖK�ꂽ���́A���̃��[�v�E�F�C�͂܂��Ȃ������B |

|

|

�����͉���������ɓ˂��o���Ă��� |

|

�i��̉摜���N���b�N����Ɗg��摜���\������܂��j

�����썶�݂̕����ӏ� |

��A���v�X���낤���A����Ă��� |

�w�u���X���̂͂� �����Ă��錚���͕x�m���䍂�����[�v�E�F�C�̎R���w���낤 |

�b�ߎR�E�x�m����@�ē��}�@�i�B�e 2013. 5.21�j �i��̉摜���N���b�N����ƒn�}�����̊g��摜���\������܂��j |

| �ѓ��ʍs�~�ӏ��� |

|

���W�]���̐�ց� �@���łȂ̂ŁA����������������B����Ղ����ȊR��ʉ߂���B�͂������H�ʂɕ���Ă������U����Ă����B���z�����}�ɂȂ�A�H�ʂܑ͕��ς݂����A �ȑO�̌������̕З��c���Ă���B���͉����삩��{�J��̒J�ւƈڂ��čs���B |

| ���ʍs�~�ӏ��� �@������{�J�쉈���Ɏ��钆�ԓ_���炢�ŁA���͒ʍs�~�ƂȂ����B���Ɂu�w�u���X���̂͂�v�ւ̓�������n�_�ł���B�E�ɉ��铻���̖{���̕��ɂ́A���� ����Q�[�g���݂����Ă���A���̒ʍs�~���{�i�I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��������킹��B����A�u�w�u���X���̂͂�v�ւ̓��́A�ȒP�ȃ��C���[������ꂽ������ �ʍs�~���B�u��ʎ��q�i���֎~�v�Ƃ���B�u�w�u���X���̂͂�v�̊W�҂����g�p���铹�Ȃ̂��낤�B |

�E�͉����ɉ��铻���̑��� ���́u�w�u���X���̂͂�v�ւ̓� |

|

| ���{�J�쉈���� �@�X�ɉ����Ė{�J�쉈���ɂȂ������̍��h�_���̎ʐ^���ꖇ�c���Ă���B���̐F�����ꂢ�������̂Ŏʂ����悤���B���̕t�߂͍����ʍs�ł���̂��낤���B |

|

| |

| �@

�_�⓻���Čf���A�v���̂�����f���o�����Ƃ����������ł���B����܂łŁA�ł������y�[�W�ɂȂ��Ă��܂����B�z�[���y�[�W���o���n�߂����A�ŏ��̂P�O����

��Ƃ��đI���Ƃ́A��͂�ԈႢ�Ȃ������B����ɁA��h��������A���͂����ʂ�Ȃ����ܑ��ѓ��𑖂�����ƁA�����v���o����������Ǝv���A�_�⓻��

�������B |

| |

| �����s���� �E1992.10.22�@���Ð�s�����q���@�W���j�[�ɂāi�O���A���Ð�s���̟O���ɂ������O���E���h�ɂĖ�h�j �E2012.11. 3�@���Ð�s�����q���@�p�W�F���~�j�ɂ� ���Q�l������ �E�p����{�n���厫�T�@�Q�O�@���쌧�@�P�X�X�O�N�@�V���P�W�����s�@�p�쏑�X �E�p����{�n���厫�T�@�Q�P�@���@���a�T�T�N�@�X���Q�O�����s�@�p�쏑�X �E���̑��A��ʂ̓��H�n�}�Ȃ� �@�i�{�T�C�g�쐬�ɓ������ĎQ�l�ɂ��Ă��鎑���S�ʂɂ��ẮA��������Q�Ɓ@�ˁ@�����j ���h�����R�摜�� ���L�̓����You Tube�ɃA�b�v���[�h���Ă݂܂����B �E�_�⓻1�^���쌧���E���c�����_��茧���V��������L�ϗ��܂Łi�o��j �E�_�⓻2�^���쌧���E����L�ϗ�����ѓ���J�����������w�����܂Łi�o��j �E�_�⓻3�^���쌧���E�ѓ���J�����������w�������瓻�܂Łi�o��j �E�_�⓻4�^�����E�ѓ���J������������ʍs�~�ӏ��i�ѓ�����������j�܂Łi�����j �E�_�⓻5�^���쌧���E�ѓ���J�����������牄��L�ϗ��܂Łi����j �E�_�⓻6�^���쌧���E�����V��������L�ϗ����牫�c�����_�܂Łi����j �E�_�⓻7�^�����E�_��_�Ђ��猧��477���ւ̐ڑ��܂Łi����j �E�_�⓻8�^�����E�������݊x���܂Łi�����j ��1997�`2013 Copyright ���㐽�ꁄ

|

���Ɨ��@ �@�@�@�@�@�@�@�����X�g