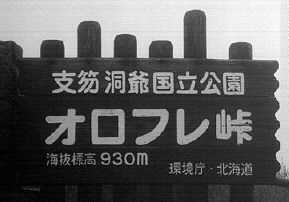

オロフレ峠の看板 |

オロフレ峠は観光地で有名な所。すたれた峠ではない。峠にはアスファルトの広い駐車場があり、売店もあって訪れる観光客は多い。登別市カルルス温泉と壮瞥市弁景を結ぶ道道洞爺湖登別線の峠で、標高は写真の通り。

しかしオロフレ峠は行止りだ。現在の道道洞爺湖登別線はオロフレトンネルで抜けている。有名なのは旧道の峠。新道から峠まで一本の道が走っており、峠はその道の行止りである。他に旧道の名残を走ることは出来ない。展望の素晴らしさゆえに観光地として峠は残った。 オロフレ峠にまつわる道の歴史は峠にある史誌に詳しい。 |