| ホームページ★ 峠と旅 ★ |

いせがみとうげ (峠と旅 No.218)

今も旧 道を残す飯田街道(三州街道)の峠道

(掲載 2014. 4. 2 最終峠走行 2013.11.11)

| |

|

見えているのは愛知県豊田市明川町(あすがわちょう)側の坑口

トンネルの反対側は同市連谷町(れんだにちょう)

道は国道153号の旧道・飯田街道(三州街道)

トンネル坑口の標高は705m(西口近くに立つ東海自然歩道の案内看板より)

(地形図では710m〜720m)

| 序 |

| <三

州街道/飯田街道> 信州(長野県)と三河(愛知県の一部)を結ぶ街道を「三州街道」と呼ぶ。三河側からは、信州の飯田に通じるので「飯田街道」と呼んだりするようだ。現在 は国道153号がその道筋をなぞっている。 この三州街道はどのように旅をしていいか、いつも迷う。長野県の阿智村を過ぎてから愛知県の豊田市街近くに至る間、峠もいろいろあるのだが、どうも興味 をそそられないのだ。長野県と愛知県の境は残念ながら峠になっていない。 県境に位置する茶臼山から北の恵那山に至る稜線上で、三州街道は治部坂峠(じぶざかとうげ)を越える。この峠より東側は天竜川水系、西側は矢作川(やは ぎがわ)水系だと思う。ここは大きな分水嶺なので、この治部坂峠に期待するが、現在は立派な国道が通じているだけだ。ほとんど素通りである。 他にも峠は沢山あるのだが、どれも天竜川か矢作川の支流同士の間を、ちょこちょこと渡り越すだけの峠で、峠道としての面白みが見出せない。 それでもどこか何かないかと探してみると、以前の足助町(あすけちょう)、今の豊田市の連谷町(れんだにちょう)と明川町(あすがわちょう)の境に伊勢 神峠があった。現在の国道153号には伊勢神トンネルが開通しているが、その旧道が今も残っているようだ。国道153号は何度か走っているが、丁度、この 伊勢神峠付近は未経験だった。それなら一度は訪れてみてもよいと思うのであった。 |

| 旧稲武町より峠へ |

|

<旧稲武町> 稲武町(いなぶちょう)は 愛知県の北辺に位置し、長野県との県境を成す町であった。その地が今では豊田市である。国道153号は、この後足助町(あすけちょう)を横断して豊田市に 至っていたが、現在はその間全てが豊 田市である。これではどのように場所を説明していいか分らない。旧稲武町の伊勢神峠の直前は、今では豊田市の小田木町(おたぎちょう)と呼ぶらしい。まだ 聞き慣れないこともあり、「おたぎちょう」と言われても、その場所が直ぐ分かる人は少ないことだろう。 <県別マップル> 今回の旅では愛知県の県別マップル道路地図を新調した。愛知県は渥美半島など沿岸部は好んで旅をしたが、内陸側はどうも旅のポイントがつかめず、敬遠勝 ち であった。国道153号沿いもその一つである。そこで、県別マップルで細かく見れば、旅の行く先も見出せるだろうと、やや高価だが購入したのだった。それ が今回、地名を調べるのにも大いに役立った。 |

| く段戸川> 国道153号は小田木町内で段戸川(だんどがわ)沿いへと下って来る。その前は段戸川の支流・小田木川沿いに居たので、支流から本流へと尾根一つ越えて 来たことになる。国道153号に峠は多いが、この様に細々した物なので、あまり面白くないのであった。 <矢作川> 段戸川は以前の稲武町と足助町の境、今は同じ豊田市内の小田木町と連谷町(れんだにちょう)との境となる。段戸川は北流して奥矢作湖に注ぐ、矢作川(や はぎがわ)の支流である。矢作川は茶臼山に源流を持ち(文献では長野県の大川入山ともある)、豊田市街を抜け、知多湾に注ぐ比較的大きな川である。治部坂 峠以西の三州街道(飯田街道)は、この 矢作川水系に属すと思われる。しかし、国道153号はすんなりとは矢作川沿いを行かず、その支流の間を点々と渡り歩くので、どうも捉えどころがないのであ る。 |

その先で段戸川を渡る この上流側に旧道の郡境橋があるそうだ |

| <段

戸石/余談> この旅の前日は、茶臼山の近くにある休暇村・茶臼山高原に泊まり、矢作川源流なども見学してきた。宿泊の折、風呂に入ると「段戸石」なるものが湯舟に 入っている。お湯は温泉ではないので、代わりにこの段戸石なる物が、何らかの効能を発揮するのだと思う。同じ「段戸」と呼ばれるからには、段戸川で採れる 石なのであろう。 <県道484号分岐> 近くのバス停の名前が「郡境橋」なので、そういう名の橋で段戸川を渡る。旧稲武町は北設楽郡(きたしたらぐん)、旧足助町は東加茂郡(ひがしかもぐん) だったので、それらの郡境となろう。橋を 渡って直ぐ左に県道484号が分岐。行き先は「大多賀」と看板にある。そしてまた今度は右に県道484号が分岐する(下の写真)。 |

|

沿道に僅かだが人家が見られる

この先、右に県道484号が分岐する

| 峠への登りを開始 |

| <伊

勢神トンネルへの登り> 段戸川を渡った所から、狭い意味での伊勢神峠への峠道が始まったことになる。しかし、伊勢神トンネル入口までは僅か400m程だ。トンネルの長さの方が よっぽど長く 1245mなので、国道は走るだけでは伊勢神峠は全く登った気がしない。 |

|

| <伊

勢神トンネル直前> 早くも前方にトンネル坑口が見え出した(下の写真)。電光掲示板などが坑口の手前に掲げられている。「大型車接近」の表示が目立つ。 |

「大型車接近 気温 9℃」と電光表示板にある |

|

| 伊勢神トンネル付近 |

|

<伊勢神トンネル> トンネル手前に車を停め、早速写真を撮ると、丁度路線バスがトンネルから出て来るところだった。「大型車接近」の表示は、本当にこのバスのことを指して いたのだろうか。 <駐車場所> トンネル手前の右側に旧道が分岐するが、その入口付近は少し広くなっている。そこに車を停め、ゆっくりトンネル坑口周辺を観察する。 |

|

連谷町(れんだにちょう)側の様子

| <ト

ンネル銘板> 普通、「伊勢神トンネル」と道路地図などには書かれているが、トンネル坑口上部にある銘板では「伊勢神隧道」となっていた。ある程度の古さを感じる。旧 道にもトンネルがあるが、こちらに「新」を付けることはないようだ。 |

|

|

| <境

界> 以前の伊勢神峠はどこの境界とも分らなかった。足助町と稲武町の境は段戸川であり、伊勢神峠自身は足助町内に位置していた。現在は、豊田市の連谷町(れ んだにちょう)と明川町(あすがわちょう)との境と、明解である。 |

|

|

| <う

わさ> 詳しくは知らないのだが、この伊勢神トンネルには幽霊か何かが出るらしい。訪れた時は意外と交通量が多く、真昼間では幽霊も出る機会がなかったようだ。 |

| 旧道入口 |

長さ 1245m |

|

| 旧道はやや逆Y字に分岐する。国道上にはこの分岐を示す看板はなかったよう に思う。旧道は直ぐにも暗い林の中へと入って行く。 |

貯水槽のような物がある |

|

林に入る手前に看板が立つ。 車輌通行止の道路標識で、「大型大特 トンネル内 この先 1400m」とある。旧道のトンネルまで1.4kmのようだ。 |

| 旧道を登る |

|

僅か1.4kmだが、旧道を走れば少しは伊勢神峠に登った気がする。寂れた道が続く。ガードレールの代わりにコンクリートブロックが並んでいたりする。古

さを感じさせる。 |

路肩にコンクリートブロックが並ぶ |

|

|

途中、電波塔のような施設を見掛けたくらいで、他に目を引くものは皆無である。人家なども全くない。林に囲まれ視界は広がらず、道は小刻みな屈曲を繰り返

すばかりで、見通しが利かない。 |

|

|

|

現在の国道153号の伊勢神トンネルもそれ程新しい物ではないので、この道 は旧道になってからそれなりに長い年月が経っていると思われる。路面に多く溜まった枯葉からも、あまり使われていない様子がうかがえる。 |

| 人家が出て来る |

|

林が途切れ、その先に大きな人家が一軒見えてきた。ちょっと驚きである。段戸川付近からこの方、建物らしい建物は皆無であったのに、こうした旧道の頂上付

近に人が住んでいたのだった。 |

|

|

人家を過ぎた先に今度は旧道のトンネルが見えてきた。その手前右に、人家の敷地に沿って道が一本分岐する。 |

|

このちょっと奥から峠への登山道が始まっている |

| 峠への山道 |

|

旧道のトンネルをくぐる前に、その手前で分岐する道を少し行くと、東海自然歩道の案内がある。車道の側から山道が登っている。案内には「伊勢神峠

0.4km 10分」とある。峠道の一部が東海自然歩道に指定されていて、そこへと登る古い飯田街道の峠道が、こうして残されているよう

だ。 |

|

近くに立つ看板 (撮影 2013.11.11) あまり役に立たない (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

|

現在の国道153号からは、昔の街道の様子はほとんどうかがいようもない。しかし、この伊勢神峠を越える山道には、往時の様子がまだ残っているのかもしれ

ない。峠には石碑や馬頭観音や伊勢神宮遥拝所などがあるという。登ってみたい気もするが、時間が許さない。 |

峠への山道の入口前に立つ |

|

|

|

ここでは「旧伊勢神トンネル」と表記している

| 旧伊勢神トンネル東口 |

|

| <ト

ンネルの様子> 写真では旧伊勢神トンネルの雰囲気は伝わらない。とにかく、トンネルの前に立つと薄気味悪いのである。こんなに怖いトンネルは初めてだ。廃道の朽ち掛けた トンネルなどもいろいろ見てきたが、この旧伊勢神トンネルからは、それらとは何か違ったものを感じる。「霊」などというものは信じないほうだが、何か背筋 がぞくぞくし、その場に長くは立っていられない。 |

|

|

何かトンネル内から物音が聞こえる。と、思ったら我々の話し声が、トンネル内で反響するらしい。しかし、こういう現象も意外と珍しいことだ。トンネル坑口

近くは、苔むした擁壁に囲まれて薄暗く、これもこのトンネルの雰囲気を不気味にしている。 <登録有形文化財> 坑口自体はアーチ状に石が組まれ、なかなか味わいがある。伊豆の旧天城トンネル(天城峠)などにも似ている。天城隧道 は道路トンネルとしては初めて国の重要文化財に指定されたようだ。他にも笹子隧道(笹子峠)など、文化庁による登録有形 文化財に指定されたトンネルがいくつかある。しかし、この伊勢神トンネルだけは、ちょっと無理ではなかと思ったが、調べてみると登録有形文化財であった。 仮にも国の文化財を気味悪いとは、失礼した。 |

|

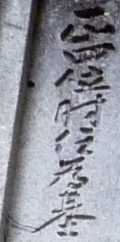

左から「伊世賀美」とある |

<トンネル銘板> ちょっと面白いのは、旧伊勢神トンネルの銘板である。「伊世賀美」 とだけあるのだ。「隧道」の文字もない。伊勢神峠の名は、「伊勢おがみ峠」が訛ったと のこと。峠から伊勢湾を隔てた志摩半島の伊勢に向かって遥拝したことにちなむとか。「いせおがみ」がいつしか「いせがみ」となり、「伊世賀美」の字が当て られたこともあったのだろう。その為、このトンネルを「伊世賀美隧 道」と表記する場合もあるようだ。 飯田街道を三河方面からやって来ると、尾張・三河の平野から最初に大きく立ち上がったのが、この伊勢神峠である。実際、伊勢まで眺め通せるのかどうかは 知ら ないが、遥拝するには適した場所に思われる。峠に遥拝所が設けられたのは、慶応3年(1867年)のことだそうだ。 |

| 旧トンネルを西口へ |

| <旧

トンネルへ> 何とも入りたくないトンネルである。狭いだけが理由ではない。妻は対向車が来ると困るなどと、のんきなことを言うが、そういう話ではないのだ。ハイビーム でヘッドライトを点灯して入れば、仮に対向車が来ても、向こう側で待ってくれる筈である。そうではなくて、気味が悪いのである。しかし、入るしかない。 |

|

| <旧

トンネル内> トンネルは真っ直ぐで反対側の出口が見えている。そこを目指して一目散だ。考えてみると、照明がない。何か電線のような物がトンネル内壁に沿わせてある のだが、電灯の一つもない。 <トンネル中間> 途中に少し幅が広くなっている箇所があった(下の写真)。通常は車の離合の為だったりするが、この程度幅が広くなっても、軽自動車同士だって離合は不可 能だろう。もしかしたら、この部分があるので、トンネル内で音が反響するのではないだろうか。現代の往来は車だが、古くは馬に引かせた荷車などが行き交っ たのかもしれない。その離合には役立つ機構だったのだろう。 |

|

|

| 旧伊勢神トンネル西口 |

|

|

<西口の様子> 東口よりトンネル坑口付近が少し明るいせいか、西口はそんなに怖い気がしない。それに、もう無事にトンネルを越えたという安堵感もある。 このトンネルは登録有形文化財らしいのだが、西口側にもそれを示す看板などは見当たらない。落書きが目立つばかりだ。 <トンネル銘板> 坑口の佇まいは東西であまり違いはないようだ。銘板もほぼ同じで、「伊世賀美」とある。よく見ると左端に何か刻まれている(下の写真)。残念ながら読め ない。 |

|

銘板の左端の文字 (撮影 2013.11.11) 何て書いてある読めない (上の画像をクリックすると拡大画像が表示されます) |

| 西口付近 |

|

|

|

西口には少し路肩が広がり、車が退避できるスペースがある。トンネルの反対

側から先客の車が来れば、ここで待てばよい。その点、東口には退避スペースがトンネル近くになく、不便そうである。 <伊勢神村> 伊勢神峠は旧足助町内にあったが、この地は古くは伊勢神村という村であった。明治22年から同39年までのことである。名の由来は村の中央にあった伊勢 神峠からきているとのこと。明川、連谷、平沢、大多賀の4か村が合併して成立し、その折、峠の名を村名にしたようだ。その後、賀茂村を経て足助町の一部と なっていった。 |

| 明川町側に下る |

| <分岐> トンネルから100mも下ると直ぐに左へ分岐がある。南の大多賀町へと続いている道だ。トンネルの東口にも、北の坪崎町(つぼさきちょう)へ抜けられる 道が分岐していた(東海自然歩道への山道がある車道)。旧道上にはこうして細々と道が交差する。新道の伊勢神トンネルを抜けると、こうした地元の生活道と は無 縁となる。 分岐とは反対の右側には、東海自然歩道への入口があった。こちらからも伊勢神峠へと登れるようだ。 |

|

|

|

| 西側の東海自然歩道入口 |

|

こちらの東海自然歩道の入口は、黄色い旗や青い看板で案内があり、入口付近だけだが、道も舗装されている。黄色い旗には「中馬街道 伊勢神峠」とある。脇には沢水をパイプで引き込み、

ちょっと手などを洗うのに都合が良いようになっている。この水は、伊勢神峠から流れ下って来たものだろう。 |

沢水がパイプで引かれている |

右側の青い看板には「← 東海自然歩道」とある |

| <トンネル三大峠/余談> それにしても、旧伊勢神トンネルの開通が明治30年とは古い。旧天城トンネルの開通が明治38年(1905年)だから、それよりも前ということになる。 以前、トンネルで越える峠を幾つか選んでみた( トンネル三大峠 )。旧伊勢神トンネルは登録有 形文化財というより、大平トンネル( 大平 峠 )の代わりに指定したいようなトンネル である。 |

| 新道へと下る |

|

西側の旧道はやや走り易い。それでも樹林に囲まれ、視界は広がらない。坦々

と下るしかない。 <分岐> 左ヘアピンカーブの所で右に一本道が分岐する(下の写真)。入口には「明川保安林管理道」とある。「明川小学校 学校林」とも看板が立つ。入口から直ぐ に未舗装となる道だ。 |

|

|

|

新道の国道153号へと下る旧道はカーブが続き、ヘアピンカーブもある。しかし、道幅は充分で対向車も来る様子はなく、落ち着いて走れる。 |

カーブが多い |

|

| 開けた場所へ |

|

トンネルから1.4km程で明るい場所に出て来た。 |

|

| 側に広い駐車場があり、その奥に大きな建屋も見える。葬祭場のようだ。それ に並んで飲食店も見える。店の前に乗用車が停まっている。もう国道は近いようだ。 |

その先に食堂がある |

|

そば屋らしい店を過ぎる と、その直ぐ先で道はT字で国道に接続していた。 |

| 新伊勢神トンネルの西口 |

|

旧道分岐の直ぐ先に新伊勢神トンネルが見える。側に「五平餅」と看板を掲げた店もあり、ちょっとした観光地の雰囲気だ。 |

|

ここを右に旧道が分岐

この左手にドライブイン |

<ドライブイン> 国道を少し下り始めると、直ぐ左手に派手な色のドライブイン伊勢神がある。道路地図には大抵この店の記載がある。 |

|

| 国道を下る |

| <S字カーブ> ドライブイン付近を過ぎると、もう国道沿いに店などはトンと見掛けなくなる。代わりに豪快なS字カーブで一気に川筋へと下る。 |

|

|

|

|

|

<阿摺川沿い> 道は矢作川の支流である阿摺川沿いとなる。「阿摺」は「あす」とルビが振ってあったり、「あずり」と読むとあったりする。場所は明川(あすがわ)であ るから、「あす」の方が統一性があると思ったりする。 道路標識には「名古屋59km 豊田 32km」と出て来た。 |

| 道は快適すぎて言うこともない。これだから国道153号の旅は難しいのだ。

伊勢神トンネルの旧道を走らなかったら、ただただ車を走らせるばかりである。 <峠道の終わり> 前方に青看板が出てきて、右に県道357号が分岐することを示している(下の写真)。ある意味、その分岐点で伊勢神峠の峠道は終了である。国道はそこよ り阿摺川沿いを離れ、また小さな峠越えをし、阿摺川の支流沿いへと向かう。こうして国道153号は細かなアップダウンを繰り返して行くのだった。 |

|

|

青看板がある所

| |

|

伊勢神峠の後の旅は、国道153号をそのまま走り、足助に寄った。ここはかつての飯田街道の大きな宿場で、古い町並みが残っていたりする。国道153号の

中で

は目ぼしい観光スポットの一つで、以前にも訪れたことがあった。落ち着いた町の佇まいが良かった。 今回は丁度紅葉の季節なので、香嵐渓でも見ようかと思ったら、とんでもなかった。市街は散策する観光客でごった返し、駐車場は満杯でどこにも車を停める 場所が見当たらない。仕方がないので足助には立寄るのは諦めた。どうにも国道153号の旅は難しい。他にもっと面白い峠道はないのかと思う、伊勢神峠で あった。 |

| |

| <走行日> ・2013.11.11 豊田市連谷町 → 同市明川町 パジェロ・ミニにて <参考資料> ・角川日本地名大辞典 23 愛知県 1989年 3月 8日発行 角川書店 ・県別マップル道路地図 23 愛知県 2013年3版12刷発行 昭文社 ・その他、一般の道路地図など (本サイト作成に当たって参考にしている資料全般については、こちらを参照 ⇒ 資料) <1997〜2014 Copyright 蓑上誠一>

|

峠と旅 峠リスト